人事・労務、情報システムでは3人に1人以上がAIを利用|AIエージェントに関する調査

業務でのAI利用率は16.8%にとどまる。全体の52.1%が「AIエージェント」を「知らない」。

生活者を起点にしたマーケティング支援事業を提供する株式会社ネオマーケティング(所在地:東京都渋谷区)は2025年4月7日(月)~2025年4月8日(火)の2日間、全国の20歳以上の男女を対象に「AIエージェント」をテーマにインターネットリサーチを実施いたしました。

<調査背景>

「ChatGPT」や「Gemini」などの登場を契機に、昨今、AIはビジネスでも“使えるもの”として徐々に浸透し始めてきました。

そこで新たに注目を集めているのが「AIエージェント」。目的に応じて必要なタスクを自律的に判断し、能動的に遂行するという特長を備えたAIで、単なる補助ツールではなく、業務の一部をそのまま任せられる存在として期待が高まっています。

今回はそんな「AIエージェント」をテーマに、全国の有職者に対し、認知・利用の実態、導入による効率化の実感、不安要素や今後への期待など、さまざまな角度から調査を実施しました。

是非、今後のマーケティング活動の一資料としてご活用ください。

【調査概要】

調査の方法:株式会社ネオマーケティングが運営するアンケートシステムを利用したWEBアンケート方式で実施

調査の対象:全国の20歳以上の男女のうち、有職者

有効回答数:1,000名

調査実施日:2025年4月7日(月)~2025年4月8日(火)

◆「AIエージェントに関する調査」主な質問と回答

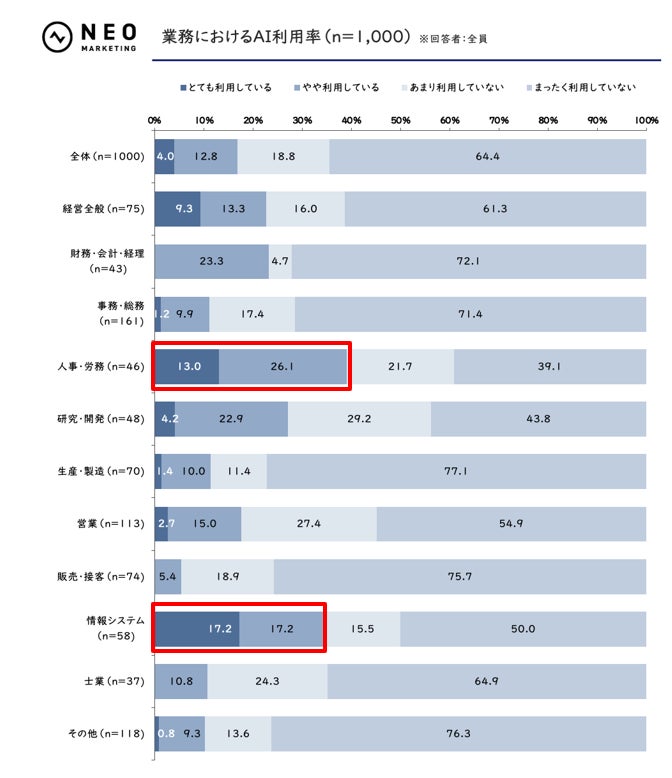

◆業務におけるAI利用率は:全体の16.8%にとどまる。一方「人事・労務」「情報システム」では3人に1人以上がAIを利用。

両職種は“情報の整理・処理”業務の多さという点で共通していると言える。

人事では履歴書や評価シートのレビュー、スケジュール調整など文書ベースの定型業務が多く、自然言語処理系のAIと親和性が高い一方、情報システムではAI自体の理解が深く、新技術の導入・試行にも前向きな環境が整っていると考えられそうだ。

◆「AIエージェント」の認知・利用率は:52.1%が「知らない」と回答。

AI関連用語としてはまだ一般化していない実態が明らかになった。

しかしその一方で、「現在利用している」と回答した人は全体の5.1%にとどまる中、「情報システム」職ではその割合が24.1%と突出。また、「人事・労務」も利用・認知率(「現在利用している」「利用したことはないが特徴は知っている」の合算)が32.6%と高水準に。

はじめに、自身の業務のうち、定型的な作業(ルーティンワーク)はどの程度の割合を占めるかをお聞きしました。以下は、全体の結果と、n数が30以上の職種を表示しています。

■普段の業務におけるルーティンワークの割合(n= 1,000)

全体の58.2%(※)が「業務の5割以上がルーティンワーク」であると回答しました。

中でも「財務・会計・経理」や「事務・総務」では、75%(※)以上が業務の半分以上をルーティンワークと捉えており、AIエージェント導入による効率化余地が大きい領域と言えます。

一方、高度な専門知識が求められる「士業」においても、5割以上をルーティンが占めるとの回答が59.5%(※)に。

職種によってばらつきはあるものの、あらゆる業務領域においてAI活用の余地が少なくないことが明らかとなりました。

※「9割以上」「7割~9割程度」「5割~7割程度」の合算

続いて、業務でAIを利用しているかをお聞きしました。

■業務におけるAI利用率(n= 1,000)

全体のAI活用率(「とても利用している」「やや利用している」の合算)は16.8%にとどまる一方で、「人事・労務」(39.1%)や「情報システム」(34.5%)では3人に1人以上が業務でAIを活用していることが明らかに。

この背景には、両職種に共通する“情報の整理・処理”業務の多さがあると考えられます。

人事では履歴書や評価シートのレビュー、スケジュール調整など文書ベースの定型業務が多く、自然言語処理系のAIと親和性が高い一方、情報システムではAI自体の理解が深く、新技術の導入・試行にも前向きな環境が整っていると考えられそうです。

一方で、前掲した設問【普段の業務におけるルーティンワークの割合】で、「(AIによる代替余地が大きい)ルーティン業務」の比率が高かった「財務・会計・経理」や「事務・総務」では、実際のAI活用率は相対的に低いという逆説的な傾向も見られました。

これは、AI導入のハードル(スキル・判断力・セキュリティ懸念など)や、既存業務の仕組みとの非互換性が障壁となっている可能性があります。

このことから、業務内容にAIとの親和性があったとしても、それだけで導入が進むわけではなく、実際には「現場で扱えるかどうか」「既存の仕組みとどこまでなじむか」といった要素が、AI活用の成否を大きく左右していると言えそうです。

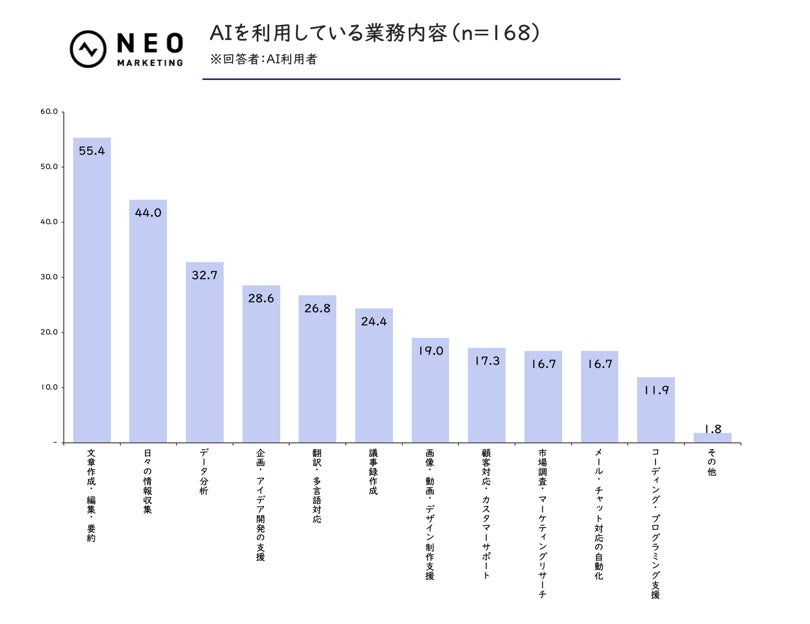

現在、どのような業務でAIを利用しているかをお聞きしました。

■AIを利用している業務内容(n= 168)

AIが主に活用されているのは「文章作成・編集・要約」(55.4%)や「日々の情報収集」(44.0%)といった、業務の出発点や下準備にあたる“とっかかり業務”であることがわかりました。

生成AIの強みである自然言語処理・検索性・スピード感が、初動を支える用途において特に活かされている様子がうかがえます。

一方で、「顧客対応・カスタマーサポート」(17.3%)や「メール・チャット対応の自動化」(16.7%)といった、定型的かつ繰り返しの多い業務におけるAI活用率は、相対的に低い水準にとどまりました。

これらの業務は、一般的に心理的な負担が大きく、対応の属人化も起こりやすいため、AIによる代替が期待されている領域の一つ。しかしながら利用率が伸びていない背景には、顧客接点における品質維持への懸念や、現場運用のハードルといった、技術以外の課題が影響していると考えられます。

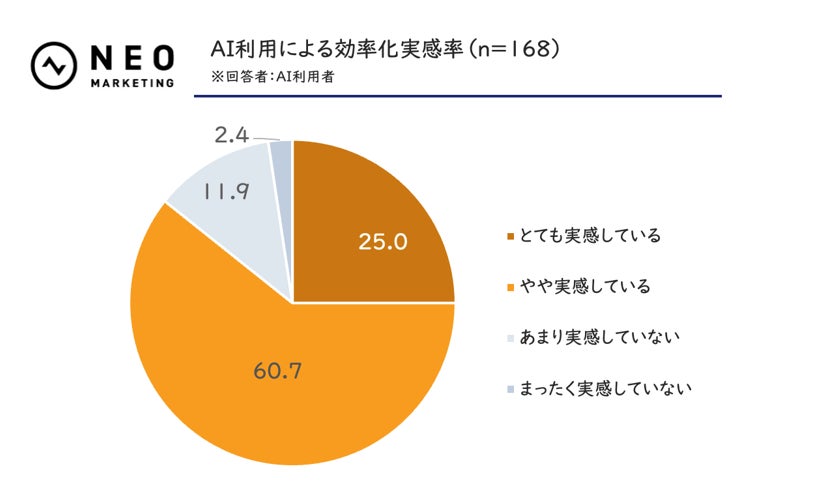

前掲した設問【業務におけるAI利用率】にて「AIを利用している」と回答した人に対し、AIを業務に利用することで、どの程度効率化を実感しているかをお聞きしました。

■AI利用による効率化実感率(n= 168)

AI利用者のうち85.7%(※)が効率化を実感していました。

「やや実感している」が最多で60.7%、「とても実感している」も25.0%と、単なる補助的活用にとどまらず、明確な成果として効率化を感じている層も少なくないことがうかがえます。

2022年にOpenAI社のChatGPTが登場して以来、生成AIは一気に一般利用へと広がりを見せてきましたが、本設問の結果はその活用が表面的な試用にとどまらず、業務プロセスにしっかりと組み込まれつつあることがわかりました。

また、利用者の大多数が、一定程度上手く使えていると自己評価していることは、AI導入初期によく見られる“使いこなせない不満”のフェーズを越えつつあるという前向きな兆候とも言えるでしょう。

※「とても実感している」「やや実感している」合算

「AIエージェント」の認知・利用についてお聞きしました。

■「AIエージェント」の認知・利用率(n= 1,000)

「AIエージェント」という言葉について、全体の52.1%が「知らない」と回答しており、AI関連用語としてはまだ一般化していない実態が明らかになりました。

しかしその一方で、「現在利用している」と回答した人は全体の5.1%にとどまる中、「情報システム」職ではその割合が24.1%と突出。また、「人事・労務」も利用・認知率(「現在利用している」「利用したことはないが特徴は知っている」の合算)が32.6%と高水準です。

これは前掲の【業務におけるAI利用率】とも合致する結果であり、同職種におけるAIエージェントへの関心と実践意欲の高さがうかがえます。

AIエージェントに対して、不安を感じることはあるかをお聞きしました。

以下は、「特に不安はない」を除く全10項目を表示しています。

■AIエージェントに対して不安を感じること(n= 1,000)

AIエージェントに対する不安として「判断の正確性や信頼性」(25.4%)や「セキュリティやプライバシー」(23.3%)が上位に挙げられ、技術の根幹に対する懸念が強く意識されていることが明らかに。

これに続く「誤動作や想定外の挙動がないか」(21.7%)も含め、“安心して任せられるかどうか”が利用可否を左右する重要なポイントであると言えそうです。

一方で、「導入・運用コスト」への懸念は20.9%と、一定数あるものの上位ではなく、信頼性や安全性が確保されればコスト面のハードルは乗り越えられるという意識も背景にある可能性が考えられます。

また、「雇用減少や職業変化」への不安は8.7%と比較的低く、前掲の設問【「AIエージェント」の認知・利用率】でのAIエージェントの低認知率と照らしても、“代替される”というリアルな危機感はまだ広く浸透していない状況がうかがえました。

AIエージェントの活用により、実現すると良いと思うことをお聞きしました。

以下は、「特にない」を除く全9項目を表示しています。

■AIエージェントの活用により実現してほしいこと(n= 1,000)

AIエージェントに対する期待として特に多かったのが「人的ミスの削減」(32.8%)と「業務効率の改善」(31.1%)。AIエージェントに対しては、業務の「精度向上」と「スピード改善」の両面に対する期待が高く、業務品質と効率の両立を実現する手段として注目されていることがうかがえます。

従来の“指示を待つAI”とは異なり、ユーザーの目的や状況を踏まえて自律的に判断・実行をおこなう“能動的なAI”であるAIエージェント。そうした特性ゆえに、「単純作業の完全自動化」や「業務管理の最適化」といった、繰り返しの多いルーティン領域を手放す期待が数多く(20%以上)寄せられたのは自然な結果と言えるでしょう。

AIエージェントを活用することで、どの程度現在の業務工数が削減できると思うかお聞きしました。

※工数:ある業務にかかっている人的・時間的コスト

■AIエージェントを活用することで削減できると思う業務工数(n= 1,000)

全体の35.7%が「1割未満」と回答。職種別で見ても「経営全般」「財務・会計・経理」「事務・総務」「生産・製造」「販売・接客」「士業」と全6職種において「1割未満」が最多となり、“AIエージェントで削減可能な範囲”を現時点では限定的に見ている層が多いことがわかりました。

ただ命令をこなすだけではなく、ユーザーの目的に合わせて“自走できる”、より進化した存在であるAIエージェント。しかしながら、前掲設問【AIエージェントの認知・利用率】で過半数が「知らない」と回答していたように、AIエージェントに対する理解はまだ限定的であり、生成AIとの違いも十分に認識されていない可能性がありそうです。

例えば、「ChatGPTで十分では?」といった認識にとどまるケースも少なくなく、“自律的にタスクを遂行するAI”特有のポテンシャルが正しく伝わっていないことが、削減期待の低さにも影響していると推察されます。

今後は、生成AIとAIエージェントの機能的な違いや活用シーンを明確に提示していくことが、活用促進の第一歩となるでしょう。

今後、AIエージェントを業務に利用したいと思うかをお聞きしました。

■今後のAIエージェント利用意向(n= 1,000)

「今後AIエージェントを業務に利用したい」と回答した人(※)は全体で27.5%に。

前掲の【AI利用による効率化実感率】では85.7%が効果を感じていたにもかかわらず、AIエージェント利用にはやや慎重な意向となりました。AIで効率化を実感しながらも、“次の一歩”に踏み出すにはまだ情報と理解が不足しているのかもしれません。

その一方で職種別に見ると、「情報システム」と「人事・労務」にてそれぞれ半数以上(※)の人が今後「利用したい」と回答。前掲の【業務におけるAI利用率】において利用率が高かった傾向とも一致していました。

これらの職種は、普段から新しいツールを試し、自分たちの判断で導入を進めやすい立場にあることが多い傾向があるため、AIエージェントにも積極性を見せたと考えられます。

※「ぜひ利用したい」「やや利用したい」の合算

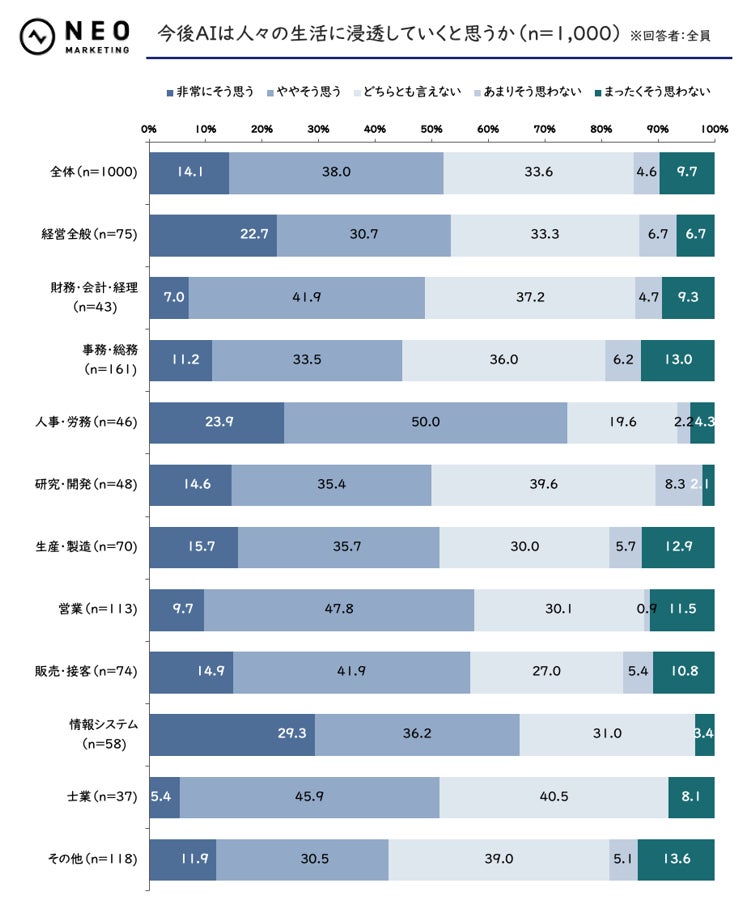

最後に、AIは今後人々の生活に浸透していくと思うかをお聞きしました。

■今後AIは人々の生活に浸透していくと思うか(n= 1,000)

浸透していくと回答した割合は全体の52.1%にとどまり、約半数は確信を持てない、または否定的なスタンスを取っていることが明らかに。「どちらとも言えない」(33.6%)の多さは、AI浸透に対する認識がまだ流動的であることの表れとも言えそうです。

一方で職種別に見ると、「情報システム」(65.5%)や「人事・労務」(73.9%)など、前向きにAIを活用している職種ほど将来的なAIの浸透にも肯定的である傾向が顕著でした。

■この調査のその他の質問

・AIエージェントによって業務効率化ができたとしたら空いた時間を何に活用したいか(複数回答)

・AIと人は今後共存できると思うか。(単数回答)

・AIがより浸透した社会で、ビジネスにおける人間の役割はどのように変化すると考えるか(複数回答)

など

■この調査で使用した調査サービスはコチラ

ネットリサーチ:https://corp.neo-m.jp/service/research/quantitation/netresearch-domestic/

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

※本リリースの引用・転載は、必ず本自主調査のURL・コーポレートサイトURLとクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

<例>「生活者を起点にしたマーケティング支援事業を提供する株式会社ネオマーケティングが実施した調査結果によると……」

引用元:https://corp.neo-m.jp/report/investigation//itmedia_057/

■株式会社ネオマーケティング

所在地:東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者:代表取締役 橋本光伸

資本金:8,562万円

事業内容:マーケティング支援事業

【ネットリサーチ】年間1500件以上運用・最短3営業日納品

https://corp.neo-m.jp/lp/service/net-research/

【海外調査】多様な調査手法で海外進出の成功確率増を実現

https://corp.neo-m.jp/lp/service/global-research/

【わかる!カテゴリーエントリーポイント(CEP)】

https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/

【市場調査・マーケティングリサーチの成功事例を大公開】

https://corp.neo-m.jp/result/interview

【累計300種以上の市場調査・マーケティングリサーチデータ集】

【本リリースに関するお問合せ先】

ネオマーケティング広報事務局 担当:中野

Tel:03-6328-2881

E-Mail:press@neo-m.jp

すべての画像