「AI創薬プラットフォーム事業」の共同研究において、患者に寄り添う医療のための問診生成AIおよび看護音声入力生成AIの実運用を開始

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター

日本アイ・ビー・エム株式会社

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(所在地:大阪府茨木市、理事長:中村祐輔、以下「医薬基盤・健康・栄養研究所」)、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター(所在地:大阪市中央区、総長:松浦成昭、以下「大阪国際がんセンター」)と日本アイ・ビー・エム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:山口明夫、以下「日本IBM」)は、本日、「生成AIを活用した患者還元型・臨床指向型の循環システム(AI創薬プラットフォーム事業)」の研究成果として、「問診生成AI」及び「看護音声入力生成AI」の開発が完了し、本年9月から実運用を開始したことを発表しました。AI創薬プラットフォーム事業は3者が2024年3月から共同研究を進めている事業であり、同年8月の「対話型疾患説明生成AI」の実運用開始に続く発表です。

がんの医療は着実に進歩しており、治療成績向上につながっています。中でも近年の薬物治療の進歩はめざましく、新薬が次々と開発され、がん患者の予後改善に大きく寄与しました。現在、薬物治療を受ける患者は、自宅で健康状態や体調を紙媒体の記録用紙に手書きで記録してから受診します。来院時も不足している情報について、医師・薬剤師・看護師から個別に質問されるため、同じ内容に対して繰り返し答える必要があることが患者にとって負担となっています。また、患者の情報が問診票や治療日誌など複数の媒体に分散していることで、医療従事者が必要な情報を活用することが難しい状況でもあります。

また、がん医療の高度化に伴い、様々な業務が増え、看護業務も激増しています。特に看護業務の中で記録に費やす時間が増えており、看護師一人あたり1日平均94分(勤務時間の約20%)を記録作業に費やしていると報告されています[1]。例えば、看護師が患者の問題や課題を共有し、議論する看護カンファレンスは、単なる情報共有の場にとどまらず、看護の質を高め、チームとしての連携を強化する重要な役割を担っています。さらに、カンファレンスでの議論が看護教育や看護師育成につながっています。しかし、議論の記録を残すことに時間を取られ、十分に議論に参加できなかったり、会議後に記録作業が残ったりするという課題がありました。看護師が患者からの電話に対応する電話サポートにおいても同様に、患者からの問い合わせに対応しながら紙のメモを取るため、会話に集中できないことや、終了後の記録作業が負担となっていました。記録作業に時間を取られることで患者に向き合う時間が減り、看護師の疲弊を招くことにもつながります。

これらの課題を受け、医薬基盤・健康・栄養研究所、大阪国際がんセンターおよび日本IBMは、「患者に寄り添う医療」のための環境整備に向けて、「問診生成AI」と「看護音声入力生成AI」を開発し、本年9月から実運用を開始しました。

〈問診生成AIについて〉

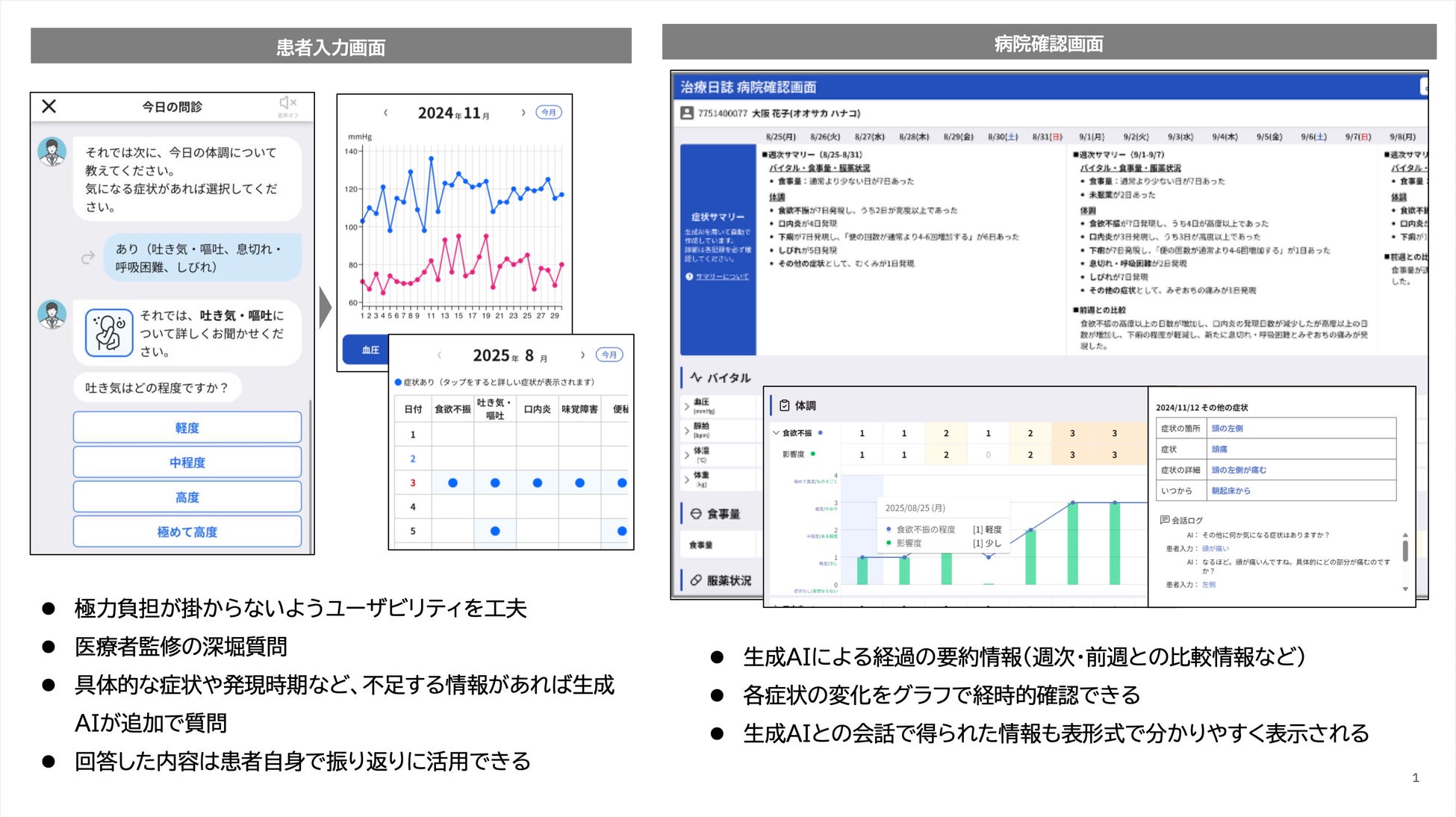

問診生成AIでは、患者さんやそのご家族がスマートフォンやタブレット、PCといった自身が所有するデバイスで、人工知能(AI)アバターとのチャットを通じて、日々の体調を簡単に入力できます。音声入力にも対応しているので、副作用の影響で文字入力が困難な場合でも記録が可能です。さらに、生成AIによる会話形式の問診によって、規定項目に加え、患者さんに過度な負担をかけることなく、体調不良時の状況や規定項目以外の症状についても引き出すことができます。患者さんによって確認された入力内容はシームレスに電子カルテ端末で参照でき、グラフ表示や週ごとのサマリー、前週との比較といった機能で整理されるため、医療従事者は一元化された情報として確認できます。本ソリューションは、構築にあたって、医師・看護師・薬剤師と十分な議論を重ねたことにより、がん化学療法の現場で役立つ実践的な問診が可能となっています。また、問診生成AIを通じて、大阪国際がんセンターの全ての患者さんを対象に、これまで紙媒体で運用されていた初診時の問診票を電子化し、電子カルテに連携する取り組みも実施しています。

本ソリューションの導入により、医療従事者が診察時の症状ヒアリングに要する時間を従来の最大25%まで軽減し、より深い対話や治療方針の検討に充てることを目指します。これにより、患者さんと医療従事者双方にとって質の高い医療体験の提供が期待されます。

〈看護音声入力生成AIについて〉

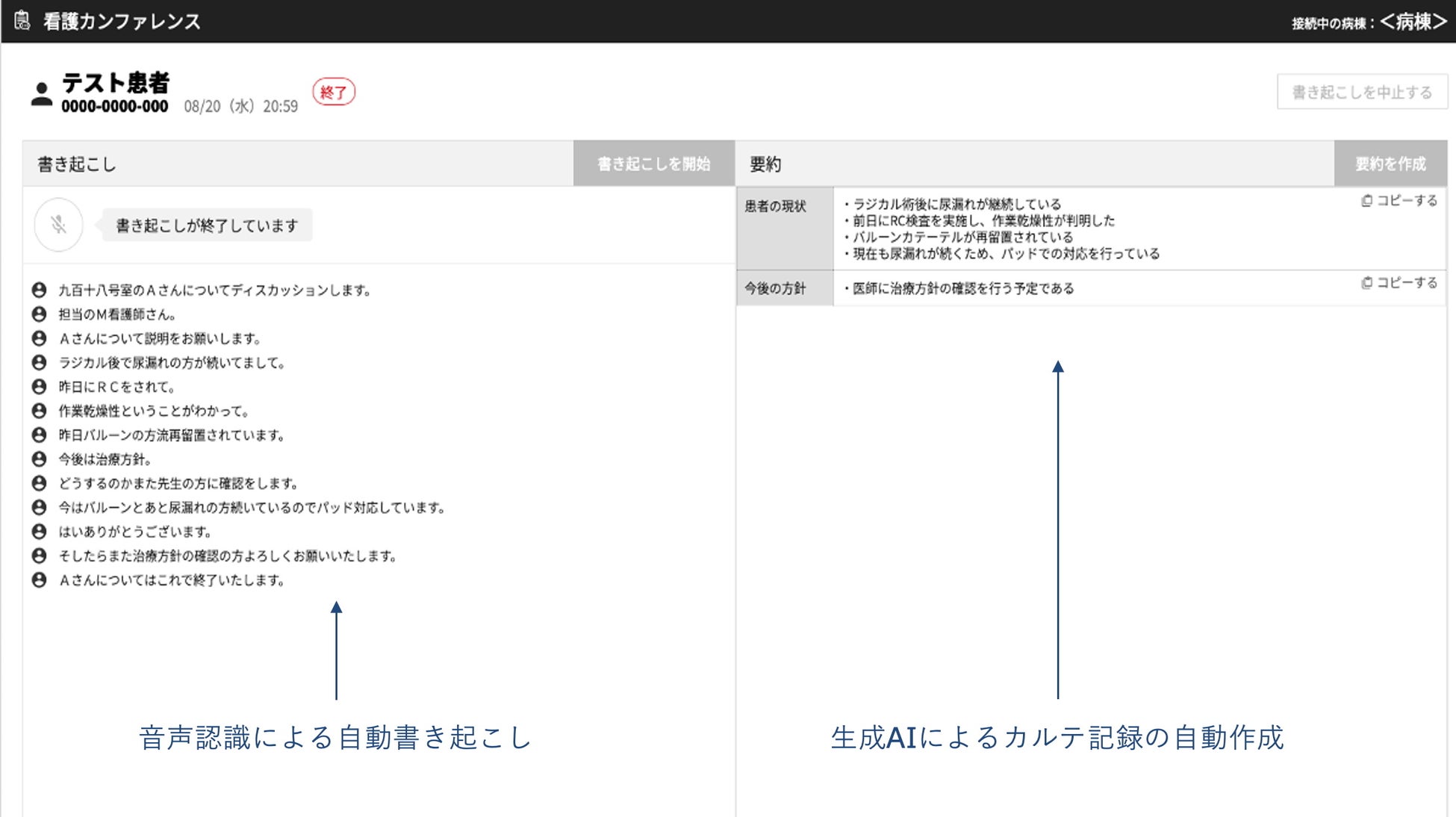

看護音声入力生成AIは、看護業務における記録作業の中で、特に改善効果が大きいと見込まれる「看護カンファレンス」と「電話サポート」の2つの業務において、生成AIと音声認識AIを活用して、会話内容の書き起こしからカルテ記録のドラフトの作成、確認後の電子カルテへの取り込みを可能にします。

看護カンファレンスにおける本ソリューションの効果について、従来の手入力による記録との比較検証を実施し、その成果を学会で発表しました[2]。検証の結果、同一の議題について看護師が両方式で記録を作成し、別の看護師が記録品質の観点から、記録に要する時間は従来比で約40%短縮され、約8割の記録が「本ソリューションを用いた方が優れている」と評価されました。一方で、特に「正確性」と「一貫性」の項目は低く評価され、その主な原因は誤字や誤変換によるものでした。そこで、本ソリューションを運用しながら自動でAI学習する仕組みを整備し、誤変換をシステム側で修正できるようにするとともに、AIが出力した要約を必ず看護師が最終チェックする運用を導入することで、記録の正確性と一貫性を確保する体制を整えました。

この結果を踏まえ、本ソリューションの導入により、現在、看護カンファレンスでは1日あたり1病棟17分、電話サポートでは1日あたり看護師一人2分要している記録時間を、それぞれ約40%削減することを目指します。これにより削減した時間を、看護師が患者ケアの質向上やチーム連携の強化に向けた重要な議論、さらには患者さんからの問い合わせ対応に充て、医療現場の負担軽減と患者ケアの質向上に貢献していきます。

なお、「問診生成AI」と「看護音声入力生成AI」はいずれも、大阪国際がんセンターの院内ポリシーに準拠し、セキュリティを確保したネットワーク接続を構築した上で、現行運用の他社製電子カルテシステムの仕様に沿い、安全かつ自動的なデータ連携を実現しています。また、IBM Watson Speech to Textによる音声認識と、IBM watsonx.aiが提供する日本語要約に最適な大規模言語モデル(LLM)を活用しており、患者さんが入力した情報についても、セキュリティとプライバシーを確保するための厳格な対策が講じられています。

〈AI創薬プラットフォーム事業における今後の計画〉

今後、「問診生成AI」と「看護音声入力生成AI」は、患者さんと医療者側の双方向にとってより価値あるサービスにすべく、順次改良を進める予定です。

また、2025年10月には、3つの新たな生成AIシステムの展開を予定しています。

· 昨年度に乳腺外科で実運用を開始した、患者さんに対して今後の検査や治療の説明を行う「対話型疾患説明生成AI」における、胃外科や大腸外科等の他科展開

· 電子カルテの情報からさまざまな医療文書に必要な項目を選び、文書の作成を支援する「書類作成・サマリー作成」

生成AIを実臨床の現場で活用していくためには、医療現場の実情を正しく理解して役立つサービスを提供する一方で、AIを用いる場合のリスクを把握し、より安全な運用体制を構築する必要があります。医薬基盤・健康・栄養研究所、大阪国際がんセンター、日本IBMは、今後も、生成AIを医療現場に導入し、患者さんや医療関係者にとって役立つAIサービスを安全に利用できる仕組みを目指していきます。

[1] 日本看護管理学会「勤務帯別にみた看護記録時間の関連要因」

[2] 日本看護管理学会「第29回日本看護管理学会学術集会」

IBM、IBM ロゴ、ibm.com、watsonxは、米国やその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml (US)をご覧ください。

すべての画像