繰り返しの巨大地震に備える、地震災害に関する防災意識の実態を調査(ニュースレター)

■繰り返す地震により、心も「ゆれ疲れ」することが明らかに

大和ハウス工業株式会社(本社:大阪市、社長:大野直竹)は、9月1日の「防災の日」を前に、お客さまにとって「安全・安心」な住まいの提供に役立てるため、住宅購入検討者を対象とした、防災意識や心的ストレスについての実態調査を実施しました。

地震のゆれの影響で、体調不良や精神的なストレスを感じることを「心のゆれ疲れ」と定義し、その経験の有無を調査した結果、過半数の方が「心のゆれ疲れ」を経験しているという結果が得られました。

地震のゆれの影響で、体調不良や精神的なストレスを感じることを「心のゆれ疲れ」と定義し、その経験の有無を調査した結果、過半数の方が「心のゆれ疲れ」を経験しているという結果が得られました。

| ●調査結果トピックス 1.繰り返す地震のゆれで、家だけでなく心も「ゆれ疲れ」している 2.防災対策に関する知識はあるが、実行できていない 3.防災対策の実践は、地域によって大きな格差あり |

●調査背景

当社は、大地震やエネルギー不足、地球温暖化に対する不安を解消すべく、お客さまにとって「安全・安心」な住まいを追求してきました。その中でも、2011年3月に発生した「東日本大震災」以降、大地震後に発生する連続的な余震により、住宅が繰り返しの地震を受けることで耐震性能が低下する「ゆれ疲れ」(※1)に着目しました。2014年1月、繰り返し発生する大地震による揺れを抑え、新築時の耐震性能を維持する戸建住宅最上位商品「xevoΣ(ジーヴォシグマ)」を発売。これまでに販売目標を大幅に上回る累計約6,000棟を販売し、ご好評いただいています。

また、2016年4月に発生した「平成28年熊本地震」では、震度7の地震が2回も発生したほか、震度1以上の地震はこれまでに2,000回以上観測されています。このような繰り返し発生する余震は、強い揺れが再び発生するかもしれないという不安や、家がきしむ音など、被災者に対して強いストレスを与えると言われています。

そこで、未曽有の被害をもたらした熊本地震を受け、防災意識の実態を明らかにするとともに、地震が被災者に与えるストレスについても調査を行うこととしました。今回の調査は、防災意識・対策について、改めて見直していただくとともに、より「安全・安心」な住まいの開発の一助とすることを目的として実施しました。

※1. 複数回にわたって、繰り返し大地震を受けることで、建物の構造体が少しずつ損傷し、耐震性能が少しずつ低下する現象。

●調査概要

実査時期:2016年8月6日(土)~2016年8月7日(日)

調査方法:インターネット調査

調査名称:「地震災害に関する防災意識の実態についてのアンケート」

調査対象:全国/新築戸建住宅(注文住宅・建売住宅)購入検討者

回答者数:1,035名

【「心のゆれ疲れ」の経験(対象699名)】

【「心のゆれ疲れ」の経験(対象699名)】

1.住宅だけでなく、心も「ゆれ疲れ」している

地震の「ゆれ」の影響で、体調不良や精神的なストレスを感じることを「心のゆれ疲れ」と定義し、震度5以上の地震経験者に「心のゆれ疲れ」の経験の有無を調査したところ、52.1%と、過半数の方が「心のゆれ疲れ」を経験しているという結果が得られました。

また、「心のゆれ疲れ」を感じた具体的な項目として、「地面は揺れていないのに、揺れているように感じる」、「家の倒壊が怖い」などが挙げられました。

●「心のゆれ疲れ」についてのアンケート結果

(1)「地面は揺れていないのに、揺れているように感じる」

(2)「家の倒壊が怖い」

(3)心的ストレス等

2.防災意識や知識、行動に関する調査

(1)防災対策に関する知識はあるが、実行できていない

地震対策について、「知っていること」と「実践していること」のそれぞれの割合について調査しました。「家屋の耐震化や耐震診断を行う」について、53.6%が「知っている」と回答した一方、「実践している」という方の割合は5.0%と、「知っていること」と「実践していること」に大きな差異が見られました。

【地震対策について「知っていること」と「実践していること」(対象1,035名)】

【地震対策について「知っていること」と「実践していること」(対象1,035名)】

(2)耐震住宅に関心はあるが、耐震の内容については知識不足

将来、戸建住宅に住む場合に検討している地震対策として「耐震住宅を選ぶ」が53.3%と、過半数を超える結果となりました。

しかし、「住宅の耐震等級」について知っている方の割合は12.3%、「耐震・制震・免震の違い」を理解している方の割合は23.8%と低く、地震対策について関心がある一方、地震対策について理解している方は少ないことが分かりました。

【将来、戸建住宅に住む場合に検討している地震対策(対象1,035名)】

【将来、戸建住宅に住む場合に検討している地震対策(対象1,035名)】

3.地域ごとの防災意識に関する調査

(1)防災対策の実践は、地域によって大きな格差あり

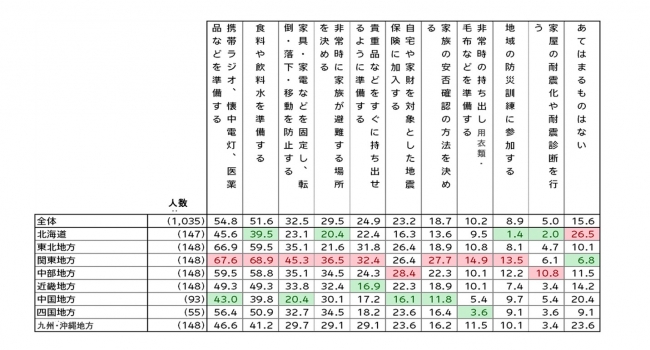

地震対策として実践していることを、北海道、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州・沖縄地方の8つの地域に分けて集計しました。全11項目のうち、「食料や飲料水を準備する」、「携帯ラジオ、懐中電灯、医薬品などを準備する」などの8項目において、関東地方が最も高い割合で実践していることがわかりました。

一方で、北海道および中国地方では、4項目において実践している割合が最も低くなりました。

【エリア別 実際に防災対策として実践していること(※2)(対象1,035名)(単位:%)】

(2)認知されていない「地震の被害予測」と「自治体による災害対策」

居住地域での「地震の被害予測」に関する認知度は全体で39.2%であり、「自治体による災害対策」の認知度は25.5%となりました。

また、エリアごとに見てみると、「地震の被害予測」については、四国地方が高く、また、「自治体による災害対策」では、関東地方が高い結果となりました。

【居住地域での「地震被害の予測」および「自治体による災害対策」の認知度(対象1,035名)】

【居住地域での「地震被害の予測」および「自治体による災害対策」の認知度(対象1,035名)】

●戸建住宅「xevoΣ」に新仕様「xevoΣs(ジーヴォシグマ・エス)」追加

当社は、2016年5月14日に、建築地が熊本県、もしくは熊本地震による罹災証明(※3)を取得した方を対象として、繰り返しの巨大地震でも初期性能を維持し、建物の変形量を低減させる仕様を搭載した復興支援戸建住宅商品「xevoΣK(ジーヴォ・シグマケイ)」を発売し、好評をいただいています。

そしてこのたび「xevoΣK」の販売好調と本調査の結果を受け、エリア限定で販売中の「xevoΣK」の同仕様を、2016年9月1日より新仕様「xevoΣs」とし、全国に販売エリアを拡大します。

「xevoΣs」は、「xevoΣ」の1階部分の東西・南北2方向にエネルギー吸収型耐力壁「D-NΣQST(ディーネクスト)」を2枚ずつ追加する仕様(※4)を提案。これにより、「制震パネル」を搭載した「xevo」と同等の変形量に低減させます。建物の変形量を低減させることで、巨大地震が繰り返し発生した場合でも、「心のゆれ疲れ」にも配慮します。

※3.自然災害などにより住宅などが損壊した場合、各自治体が一定の基準に基づき判定し、証明するもの。

※4.耐力壁を東西、南北2枚ずつ追加した場合、プランにより異なりますが、最低10万円程度金額が上がります。

| ●「これからの大規模地震に備える、次世代防災について考える」シリーズ配信について 当社が配信する住まい情報お役立ちコラム「TRY家(トライエ)コラム」にて、関西大学社会安全センター長 河田惠昭先生や、広域首都圏防災研究センター長 群馬大学大学院 片田敏孝先生の防災に関するインタビュー記事を、2016年8月12日より順次配信しています。 有識者へのインタビューを通して、これから起こりうる大規模地震について、最大限の備えをすることの重要性を呼びかけます。 「TRY家コラム」URL:http://www.daiwahouse.co.jp/column/technology/prevention/index.html |

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像