<エネルギー補給に関する調査>2025年、暑い夏が長引く“ほぼなつ期”が今年も続く 約3人に1人が「エネルギー不足」に陥っていることが判明!

~この時期は、ゼリー飲料による賢いエネルギー補給がカギ~

10秒で手軽にエネルギー補給ができる「inゼリー」ブランドを展開する森永製菓株式会社(東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也)は、全国の20歳〜49歳の男女600人を対象に「エネルギー補給に関する調査」を2025年9月に実施しました。

本調査の結果から、秋でありながら夏のような暑さが続く「ほぼなつ期」には、食欲の減退やだるさ・疲れといった夏バテのような体調不良を経験する人が多く、約3人に1人が「エネルギー不足」に陥っている実態が明らかになりました。さらに、約2人に1人が「エネルギー不足」への予防を十分に行えていないことも浮き彫りとなりました。

本調査を踏まえ、「ほぼなつ期」後における体調不良の要因やエネルギー不足を防ぐ方法や、ゼリー飲料の活用について専門家に伺ったところ、「エネルギー不足」予防のカギは「規則的な食事習慣」と「賢いエネルギー補給」であり、ゼリー飲料は有効な補完手段となることが示されました。

■「ほぼなつ期」とは

近年、温暖化の影響により 春と秋が短くなり、夏と冬が長くなる「二季化」 が進んでいます。本来は秋であるこの時期に、真夏のように暑い日が続くことで、体調管理や栄養バランスが崩れやすく、「エネルギー不足」に陥るリスクも高まります。そこで「inゼリー」では、この時期を象徴する言葉として 「ほぼなつ期」 と設定。「ほぼなつ期」から秋にかけて「エネルギー不足」が起こりやすいタイミングと捉え、社会的関心を喚起し、予防の重要性を発信していきます。

■調査結果の要旨

Topic1:「ほぼなつ期」に潜むリスク。約半数が秋にも“夏バテのような不調”を経験。不調症状1位は「身体のだるさ・重さ」で、女性の6割以上が実感

Topic2:秋も続く「エネルギー不足」。3人に1人が「夏に3食とれていない」。約7割が「秋も3食きちんと取れそうにない」と回答

Topic3:「ほぼなつ期」における事前の体調管理はわずか2割。約半数は「ほとんどできていない」実態

Topic4:体調不良・疲れ予防に必要なエネルギー源(主食類)の摂取は2割程度

Topic5:体調管理者でも「エネルギー不足」解消となる栄養素の摂取は不十分。熱中症・疲労回復栄養には意識

【調査Topic1】「ほぼなつ期」に潜むリスク。約半数が秋にも“夏バテのような不調”を経験。不調症状1位は「身体のだるさ・重さ」で、女性の6割以上が実感

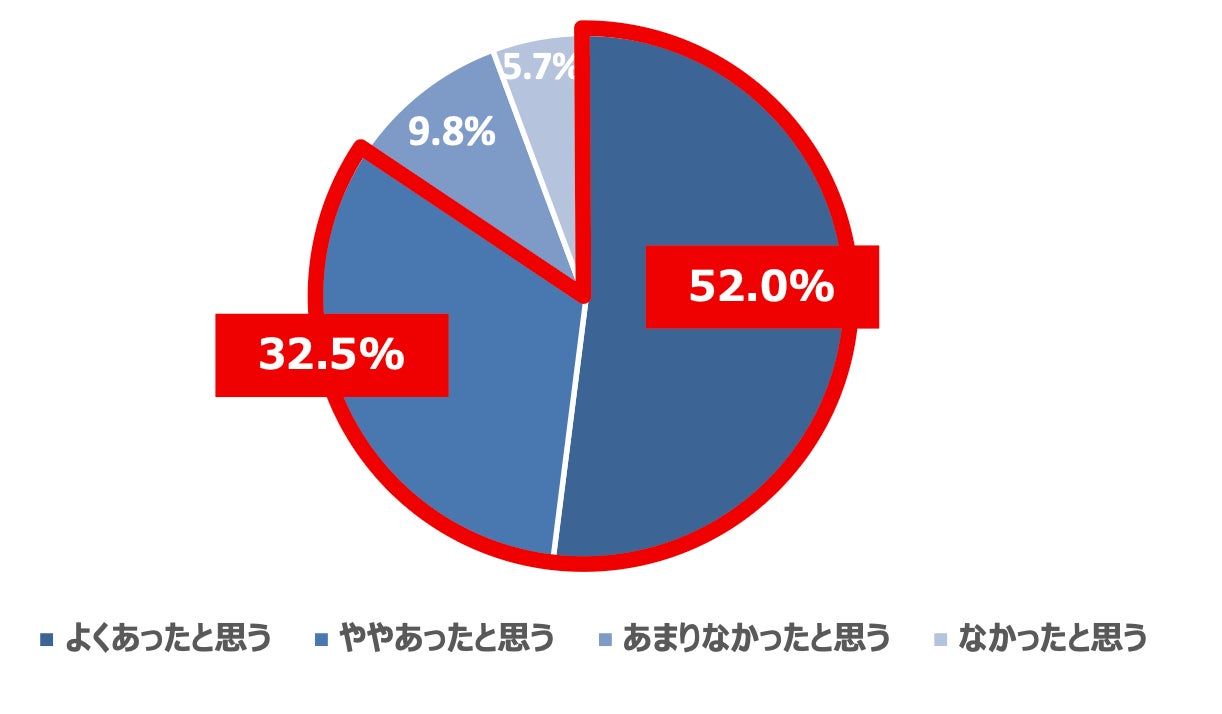

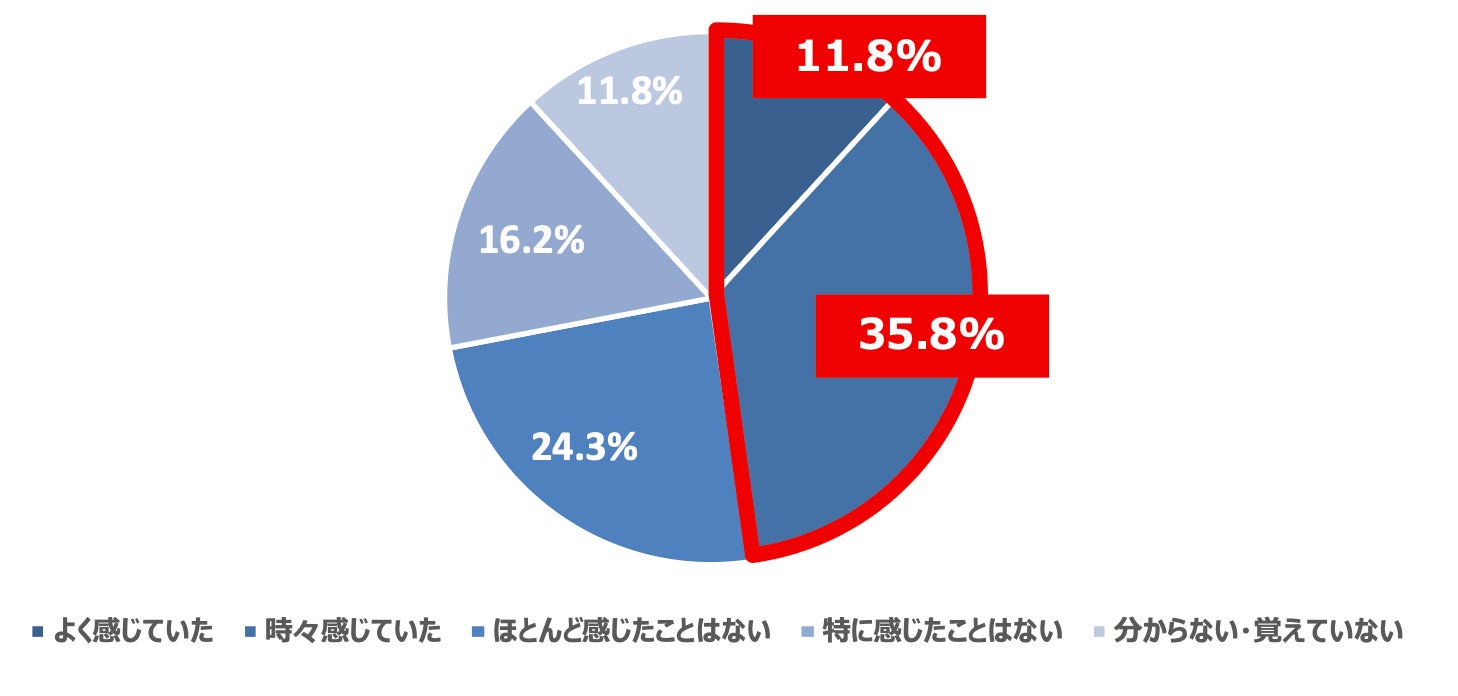

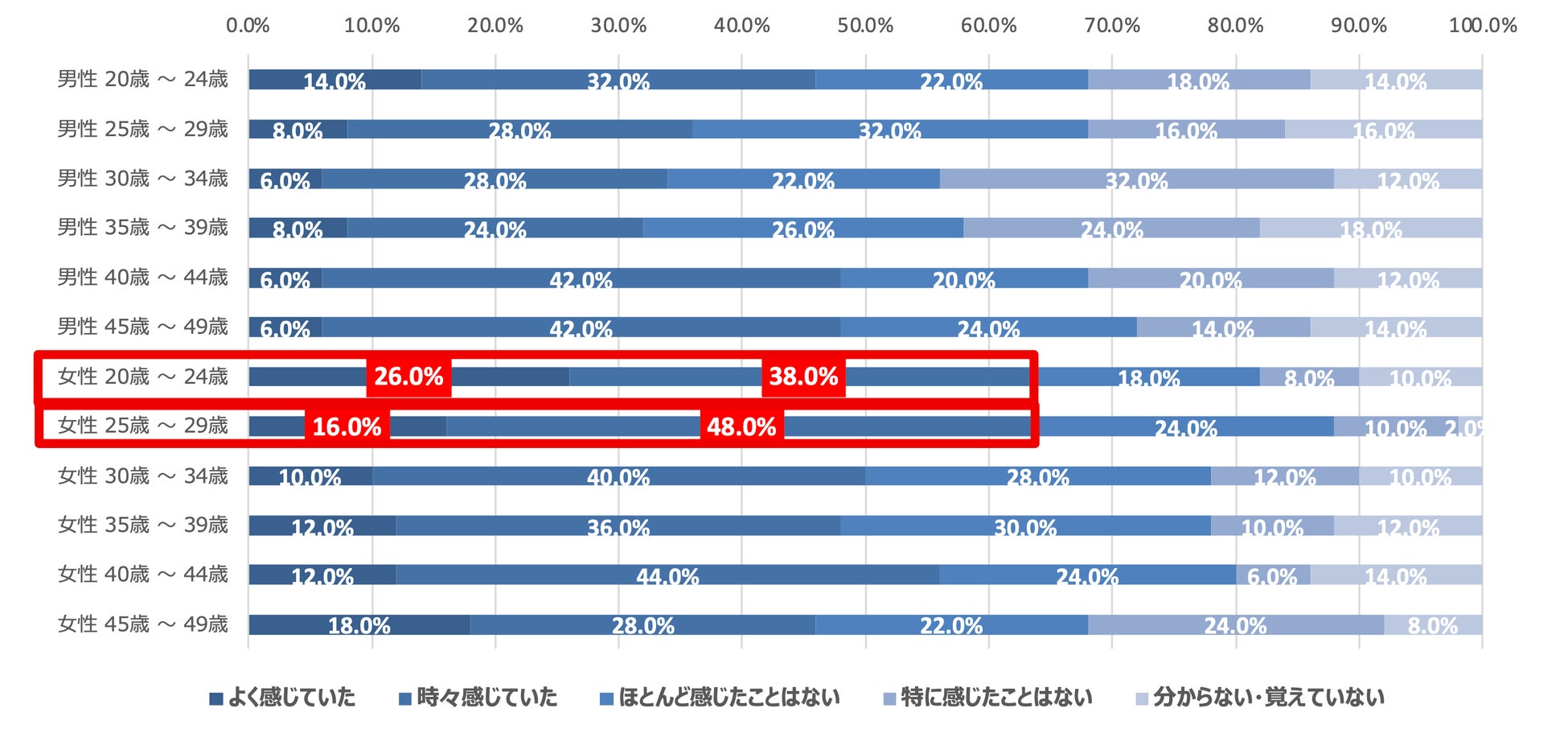

「昨年の9月~10月について、『例年より暑い』と感じることがありましたか。」という質問に対し、「よくあったと思う」「ややあったと思う」と回答した人は全体で84.5%にのぼりました。また、「昨年を振り返って、秋(9月~10月)にも夏バテのような体調不良を感じたことがありますか。」という質問では、「よく感じていた」が11.8%、「時々感じていた」が35.8%となり、全体の約半数(47.6%)が秋にも夏バテのような体調不良を感じていたことが明らかになりました。特に若い女性では体調不良を感じやすい傾向があり、女性の20〜24歳・25〜29歳ともに約6割が「よく感じていた」「時々感じていた」と回答しています。

さらに、「昨年を振り返って、秋(9月~10月)にも夏バテのような体調不良を感じたことがありますか。」という質問で「よく感じていた」「時々感じていた」と回答した人に対し、「秋(9月~10月)なのに夏バテのような体調不良についてどのような症状がありましたか。」と尋ねたところ、最も多かったのは「身体がだるい・重い」で、男性48.4%、女性62.8%となりました。多くの人が疲労感や倦怠感といった“夏バテのような不調”に悩まされていた実態が浮き彫りとなりました。

Q.昨年の9月~10月について、『例年より暑い』と感じることがありましたか。

全体の84.5%が例年より暑いと回答

Q.昨年を振り返って、秋(9月~10月)にも夏バテのような体調不良を感じたことがありますか。

全体の約半数が秋にも夏バテのような体調不良を感じていたと回答

Q.昨年を振り返って、秋(9月~10月)にも夏バテのような体調不良を感じたことがありますか。(性別・年齢別比較)

女性の20〜24歳・25〜29歳ともに約6割が夏バテのような体調不良を感じていたと回答

【調査Topic2】秋も続く「エネルギー不足」。3人に1人が「夏に3食とれていない」。約7割が「秋も3食きちんと取れそうにない」と回答

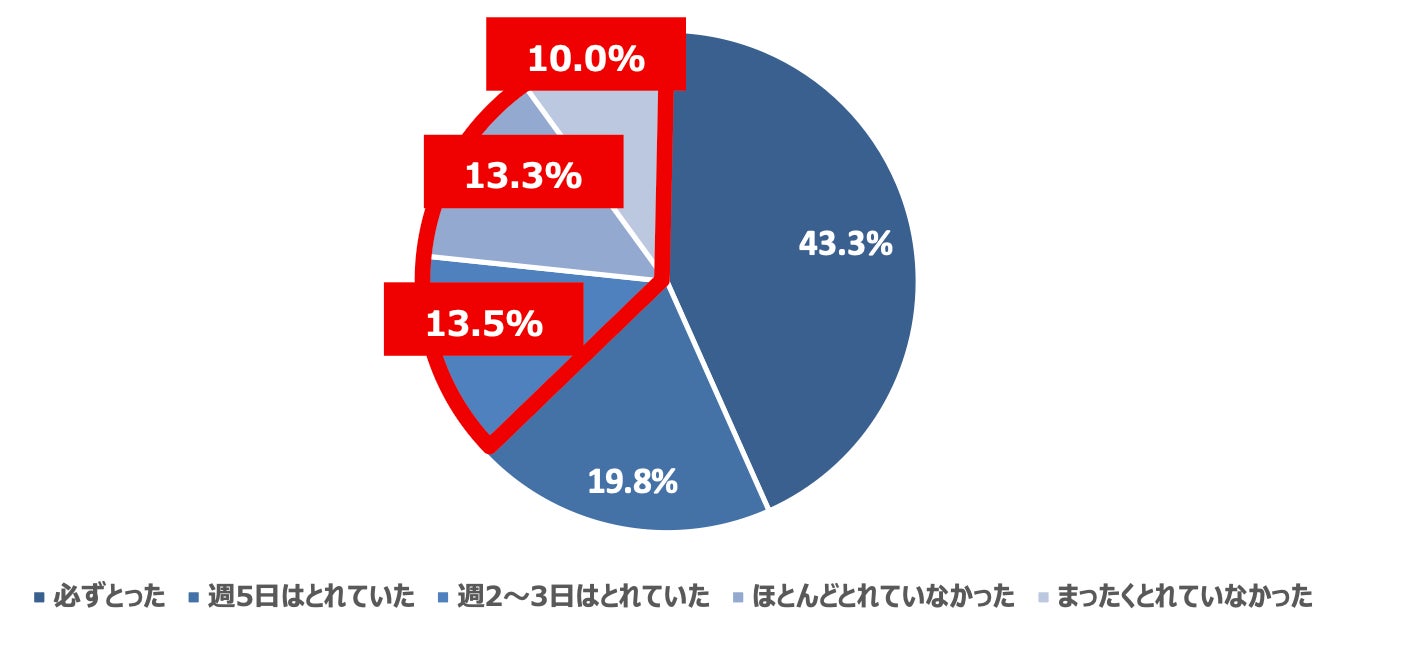

「今年の夏(7~8月)は、1日に3食、きちんと食事をとりましたか?」という質問では、「必ず取った」と回答した人は全体で43.3%にとどまりました。一方で「週2~3日はとれていた」13.5%、「ほとんど食べられなかった」13.0%、「まったく食べられなかった」10.0%と、3人に1人が「夏に3食を十分に取れていなかった」ことが判明しました。

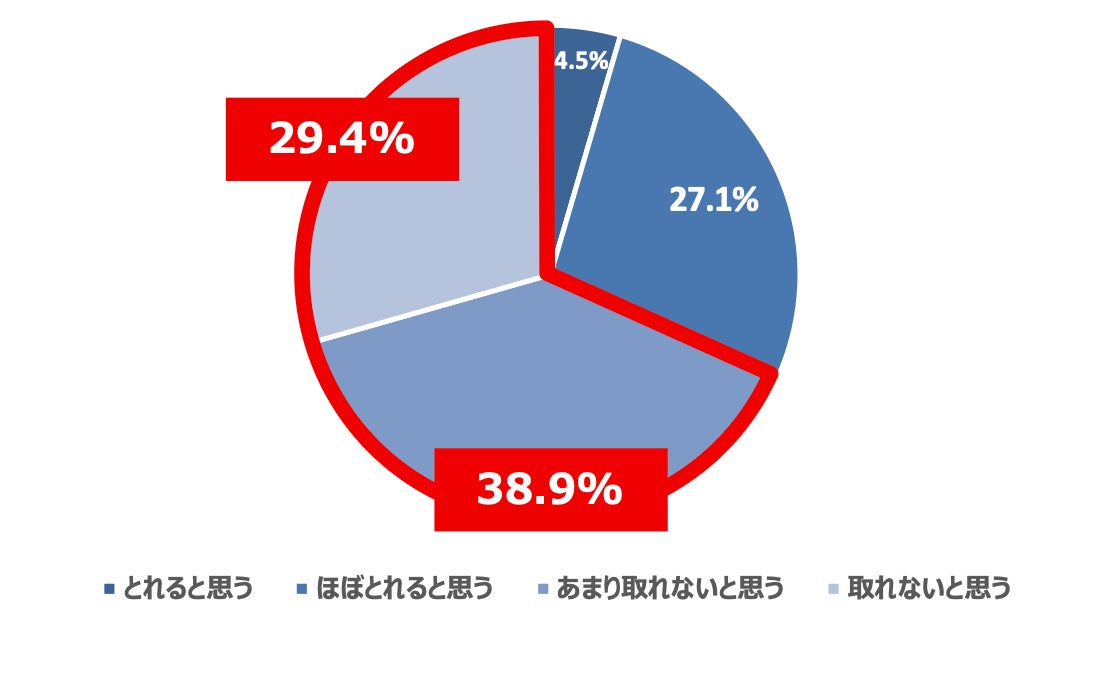

さらに、「週2〜3日はとれていた」「ほとんどとれていなかった」「まったくとれていなかった」と回答した人に対し、「今年の秋(9~10月)は、1日に3食、きちんと食事をとれそうですか。」と尋ねたところ、「あまり取れないと思う」が38.9%、「取れないと思う」が29.4%となり、約7割が「3食きちんと取れそうにない」と回答しました。

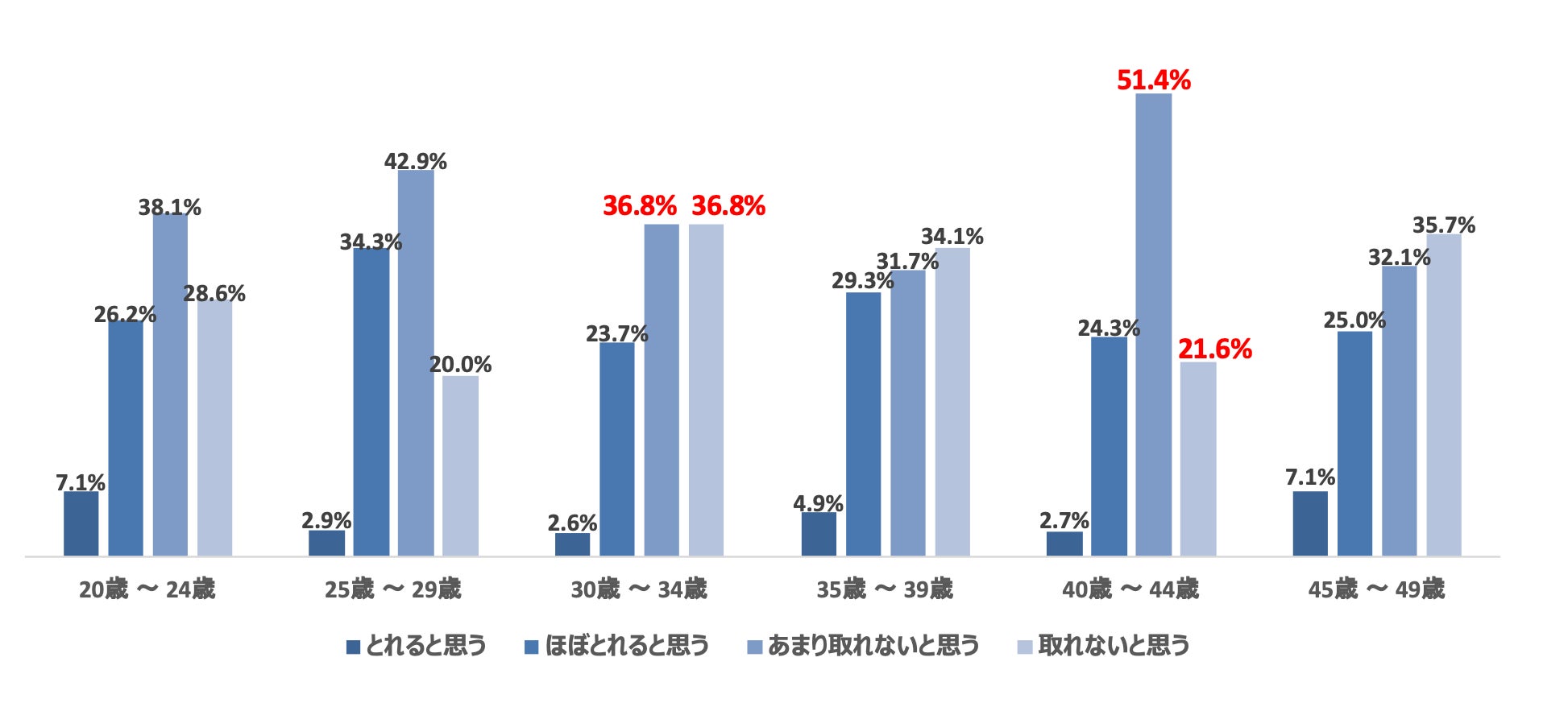

この結果から、夏の食欲低下を引きずり「エネルギー不足」を抱えたまま生活している人が多いことが明らかになりました。特に、30〜34歳で73.6%、40〜44歳で73.0%が「あまり取れないと思う」「取れないと思う」と回答しており、生活リズムや仕事・家庭環境の影響が大きい可能性が示唆されました。

Q.今年の夏(7~8月)は、1日に3食、きちんと食事をとりましたか?

3人に1人が「夏に3食を十分に取れていなかった」と回答

Q.今年の秋(9~10月)は、1日に3食、きちんと食事をとれそうでしょうか。

約7割が「3食きちんと取れそうにない」と回答

Q.今年の秋(9~10月)は、1日に3食、きちんと食事をとれそうでしょうか。(年齢別比較)

30〜34歳で73.6%、40〜44歳で73.0%が1日に3食を「あまり取れないと思う」、「取れないと思う」と回答

【調査Topic3】「ほぼなつ期」における事前の体調管理はわずか2割。約半数は「ほとんどできていない」実態

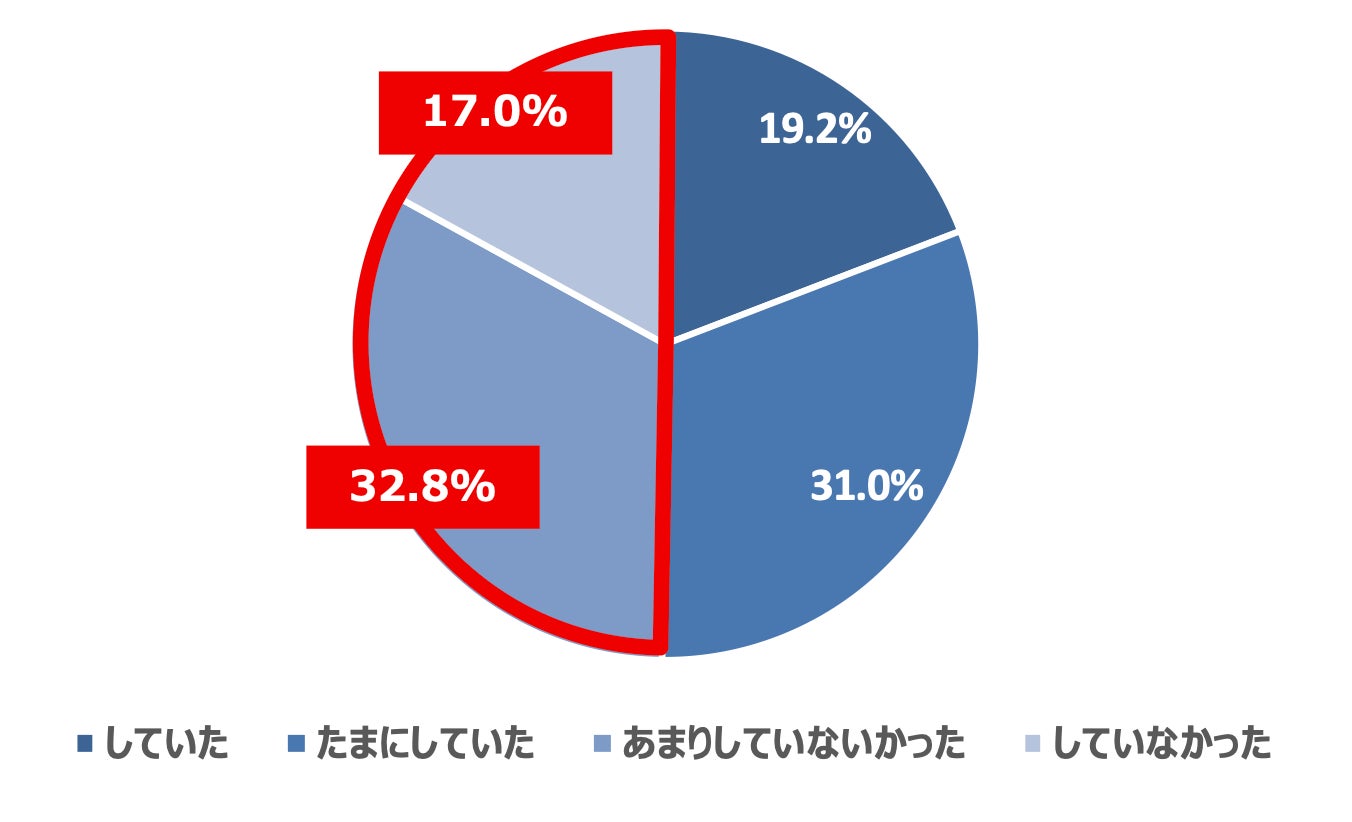

「昨年の9~10月において、“体調不良や疲れを感じる前に”体調管理をしていましたか?」という質問では、「体調不良を感じる前に体調管理をしていた」と回答した人は全体でわずか19.2%にとどまりました。

一方で、「あまりしていなかった」「していなかった」と回答した人が49.8%にのぼり、体調不良を感じる前に予防する習慣は十分に定着しておらず、約半数が不十分であることが明らかになりました。

Q.昨年の9~10月において、“体調不良や疲れを感じる前に”体調管理をしていましたか?

体調不良を感じる前の体調管理に関して「あまりしていなかった」「していなかった」と回答した人が49.8%にのぼる

【調査Topic4】体調不良・疲れ予防に必要なエネルギー源(主食類)の摂取は2割程度

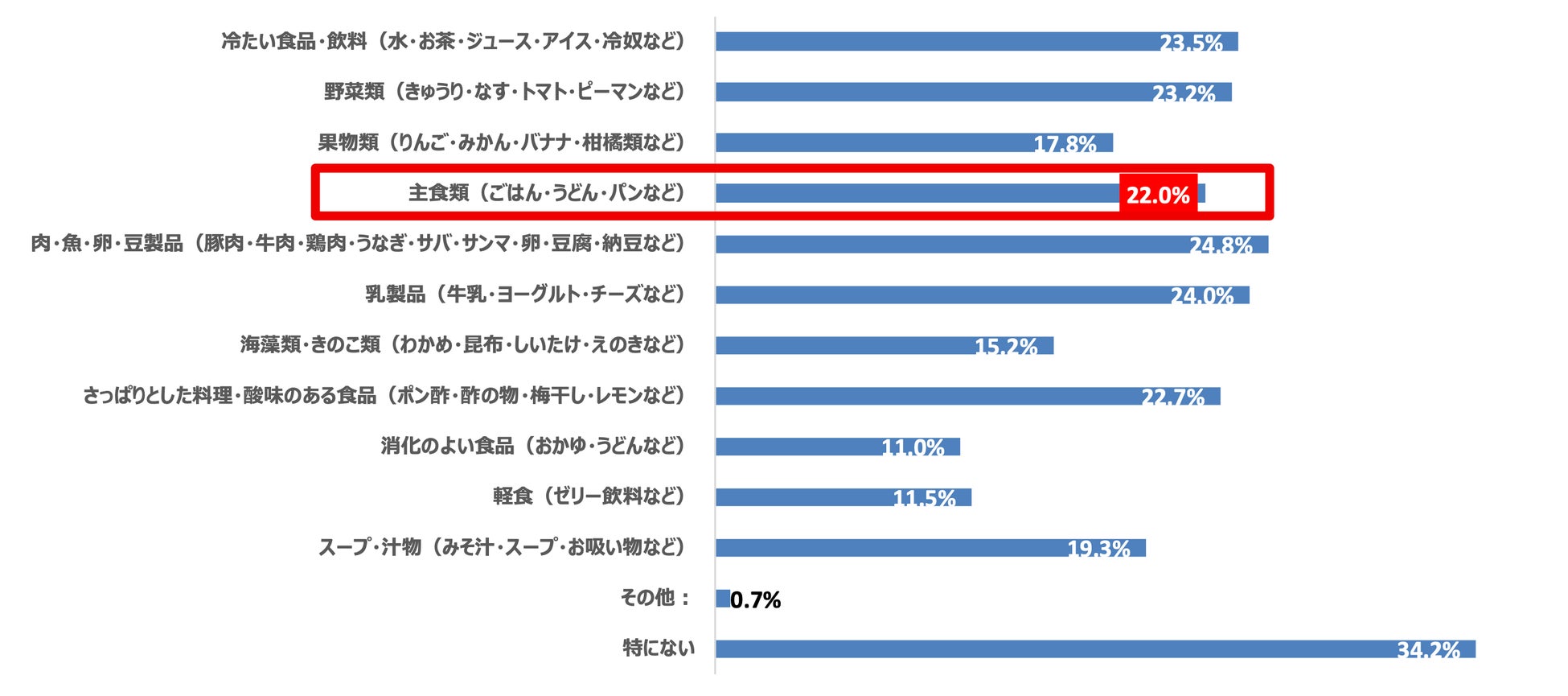

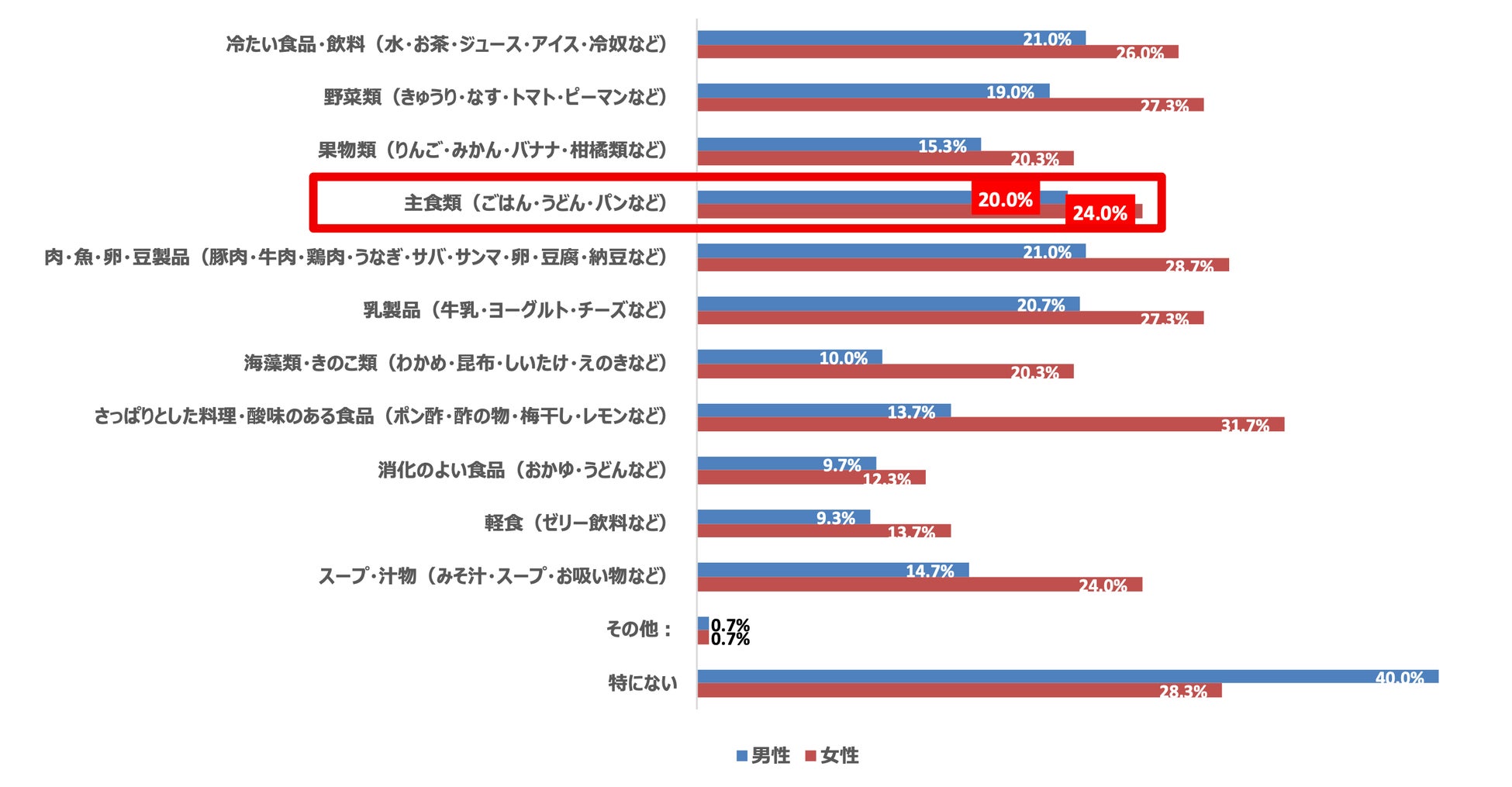

「昨年の9~10月において、体調不良や疲れを感じる前の予防として、摂取していた「食品・飲料」をお知らせください。」と尋ねたところ、全体で最も多かったのは「肉・魚・卵・豆製品(豚肉・牛肉・鶏肉・うなぎ・サバ・サンマ・卵・豆腐・納豆など)」で24.8%でした。一方、暑さを理由に摂取しやすい食品も多く、「冷たい食品・飲料(水・お茶・ジュース・アイス・冷奴など)」は23.5%、体調不良や疲れを感じる前の予防として必要なエネルギー源である「主食類(ごはん・うどん・パンなど)」は22.0%となりました。

男女別に見ると傾向の違いが明らかになりました。男性では「冷たい食品・飲料」21.0%や「乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズなど)」20.7%が多く、体調不良や疲れを感じる前の予防として必要なエネルギー源である「主食類(ごはん・うどん・パンなど)」は20.0%にとどまりました。また、「特にない」と答える無意識摂取層も40%と多いことがわかりました。これに対し女性は、「主食類(ごはん・うどん・パンなど)」が24.0%、さらに「さっぱりとした料理・酸味のある食品(ポン酢・酢の物・梅干し・レモンなど)」が31.7%と最も多く、さまざまな食品をバランスよく摂取している傾向が見られました。

Q.昨年の9~10月において、体調不良や疲れを感じる前の予防として、摂取していた「食品・飲料」をお知らせください。(いくつでも)

Q.昨年の9~10月において、体調不良や疲れを感じる前の予防として、摂取していた「食品・飲料」をお知らせください。(いくつでも) (男女別比較)

【調査Topic5】 体調管理者でも「エネルギー不足」解消となる栄養素の摂取は不十分。熱中症・疲労回復栄養には意識

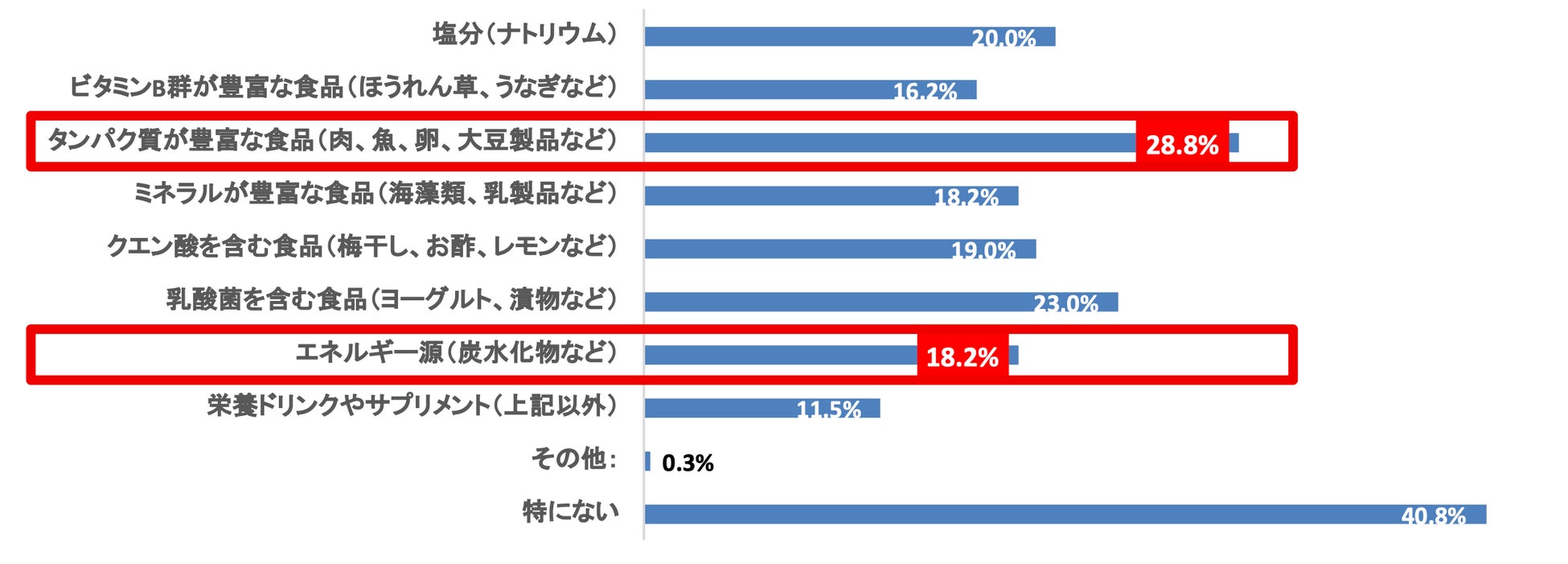

「昨年の9~10月において、体調不良や疲れを感じる前の予防として、摂取していた「栄養素や成分」をお知らせください。」という質問では、全体で最も多かったのが「タンパク質が豊富な食品(肉、魚、卵、大豆製品など)」で28.8%、次いで「乳酸菌を含む食品(ヨーグルト、漬物など)」23.0%、「塩分(ナトリウム)」20.0%となりました。「エネルギー源(炭水化物など)」と回答した人は18.2%にとどまりました。

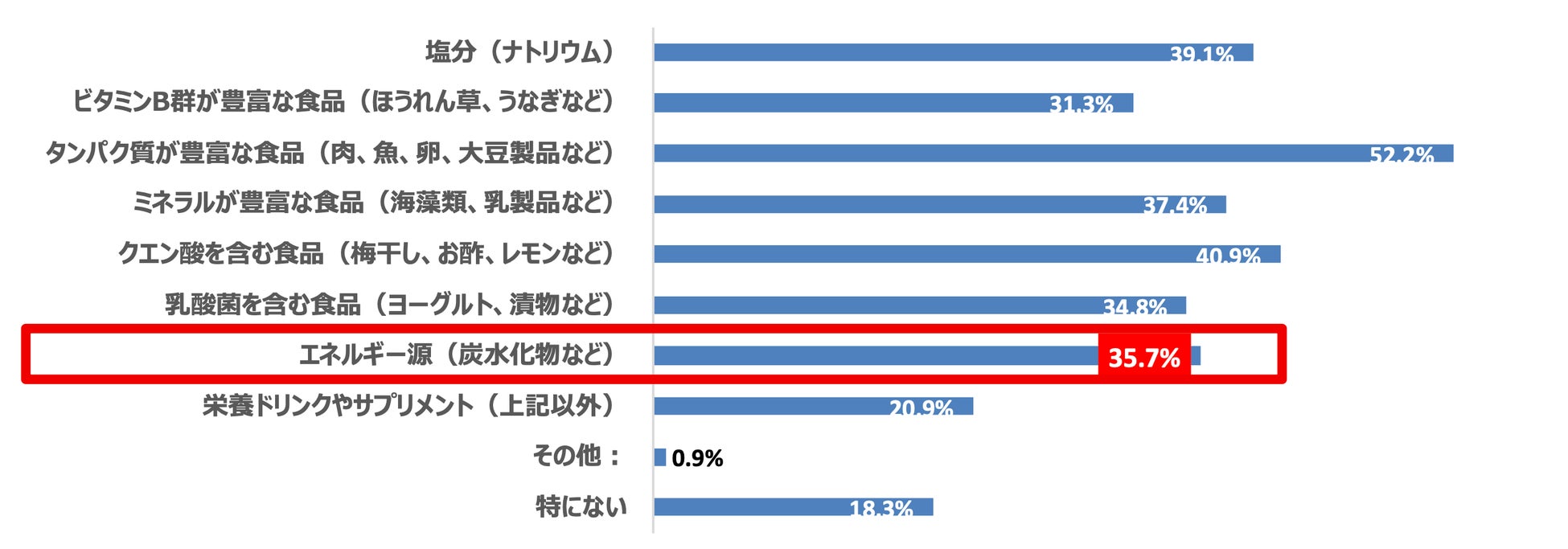

また、「昨年の9~10月において、“体調不良や疲れを感じる前に”体調管理をしていましたか?」という質問で「していた」と回答した19.2%の人の中でも、「エネルギー源(炭水化物など)」よりも「クエン酸を含む食品(梅干し、お酢、レモンなど)」40.9%や「塩分(ナトリウム)」39.1%の摂取率が高くなりました。熱中症予防や疲労回復の代表格とされる栄養素の摂取は意識されている一方で、「エネルギー不足」解消につながる栄養素の摂取は十分とはいえず、栄養バランスの偏りが浮き彫りとなりました。

Q.昨年の9~10月において、体調不良や疲れを感じる前の予防として、摂取していた「栄養素や成分」をお知らせください。(いくつでも)

Q.昨年の9~10月において、体調不良や疲れを感じる前の予防として、摂取していた「栄養素や成分」をお知らせください。(いくつでも)

■調査概要

調査方法:インターネット調査

調査期間:2025年9月2日~9月3日

調査対象:20歳〜49歳 の男女

有効回答数:600人

■「ほぼなつ期」後に起こりやすいエネルギー不足を防ぐポイントを三宅康史医師が解説

1985年 東京医科歯科大学医学部卒業

1985年 東京大学医学部附属病院救急部入局

1986年 公立昭和病院脳神経外科・救急科(ICU)・外科 研修医~医長

1996年 昭和大学病院救命救急センター 助手

2000年 さいたま赤十字病院救命救急センター長・集中治療部長

2003年 昭和大学医学部救急医学准教授

2011年 同 救命救急センター長

2012年 同 教授

2016年 帝京大学医学部救急医学教授・同附属病院救命救急センター長

2017年 同 高度救命救急センター長

2025年 一般社団法人臨床教育開発推進機構 理事

・「ほぼなつ期」後に生じる「エネルギー不足」予防のカギは、「規則的な食事習慣」と「賢いエネルギー補給」。ゼリー飲料は補完手段として有用

「エネルギー補給に関する調査」において、「ほぼなつ期」に多くの人々が疲労や体調不良の根本要因である「エネルギー不足」への予防を十分に行えていない実態が明らかとなりました。そこで今回、臨床教育開発推進機構 理事であり、日本救急医学会評議員・専門医・指導医、さらに熱中症および低体温症に関する委員会のメンバーとしても活躍されている三宅康史先生に、「ほぼなつ期」後における体調不良の要因や、この時期に「エネルギー不足」へ陥らないための予防のあり方、そしてゼリー飲料の活用について伺いました。

・「ほぼなつ期」後に生じる体調不良の要因

秋は本来、気候が安定し冬に備えて自然と食欲が増す季節ですが、一方で夏バテのような体調不良を訴える方も少なくありません。この時期の体調不良は、残暑の厳しさによる体へのストレスや、水分摂取不足からくる脱水、屋内外の温度差による自律神経の乱れなどの要因が重なって体調を回復できない状態が秋になっても続いており、食欲が回復せず、必要なエネルギーが十分に摂れないことが、夏バテのような体調不良が長く続く大きな要因の一つと考えられます。

・「エネルギー不足」に陥らないためにも、1日3食を基本に、一定の間隔で食事を

人間は生きていくために一日の摂取エネルギーの約6割を生命維持のための基礎代謝に使い、さらに日常の活動で3割、食後の代謝反応で1割を消費します。食事によって血糖値が適度に上がると、体は糖を消費して血糖の急上昇を抑えながら、エネルギー産生によって体温を維持し、交感神経や臓器の働きを活発にします。これを食後の代謝反応と言い、このプロセスは、体そのものを元気にする大切な役割を担っています。反対に、食事を抜いてしまうと脂肪だけでなく筋肉までもがエネルギー源として分解されてしまい、結果的に体力低下につながります。そのため、炭水化物・脂質・たんぱく質のバランスを意識し、一定の間隔で規則的に食事を摂ることが重要です。また、冷たい飲み物の過剰摂取やアルコール・カフェインの取りすぎは、暑さが続く時期の体調不良や疲労の予防には適していません。1日3食、リズムのある食習慣こそが、「ほぼなつ期」後に発生する可能性がある「エネルギー不足」による秋バテや体調不良を防ぐ大切な要素です。

・「生活習慣」と「ゼリー飲料による栄養補給の工夫」で「ほぼなつ期」後の不調を予防

栄養の工夫に加えて、十分な睡眠や適度な運動、趣味やリラックスの時間を持つこと、温泉などによるリフレッシュも、夏バテのような体調不良を防ぐうえで効果的です。こうした生活習慣の整え方が、体を健やかに保つ基盤になります。

しかし、忙しさや食欲不振のために本来の食事を取れないこともあるでしょう。そうした場面では、ゼリー飲料を一時的な“レスキュー”として取り入れるのも有効です。

時間が取れないときのつなぎや、食欲がないときの軽いエネルギー補給、あるいは周囲に食事環境がない場合の代替として活用できます。ただし、ゼリー飲料を主食代わりにするのではなく、あくまで補助的に利用し、次の食事でしっかりと栄養を補うことが望ましいでしょう。

秋バテのような体調不良の背景には、エネルギー不足だけでなく、生活リズムやストレスも深く関わっています。規則正しい生活、十分な睡眠、適切な栄養摂取を基本としながら、必要に応じてゼリー飲料を上手に活用することが、この時期を健やかに過ごすための一助となるはずです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像