日本における対立意識と「陰謀論」 〜ニュース情報源で「陰謀論的思考の傾向」に差 スマートニュース・メディア価値観全国調査2025

世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO:浜本階生)の社内シンクタンクであるスマートニュース メディア研究所は、日本国内の政治的・社会的分断や、人々のメデイア接触状況を概観する「スマートニュース・メディア価値観全国調査(SMPP調査)」(SmartNews, Media, Politics, and Public Opinion Survey)の結果を公表しました。

SMPP調査は2年ごとに実施しており、今回で2回目となります。(以下、今回の調査をSMPP2025、前回の調査をSMPP2023と略記)。SMPP2025は郵送で行い、2025年1月16日に発送し3月5日までの回収分(2117人)を有効回答としました。

当研究所では6月に、SMPP2025における政治や選挙についての情報源、ニュース回避などに関する調査結果を発表しています。今回のプレスリリースでは、「社会的対立と陰謀論」について詳しくまとめました。(本文中や図表の数字は小数点一桁を四捨五入しています)

設問数が60を超える本調査については、研究会メンバーによる分析が継続して行われています。さらなる分析結果については、10月下旬、研究所のWEBサイトなどで発表する予定です。

【主なポイント】

-

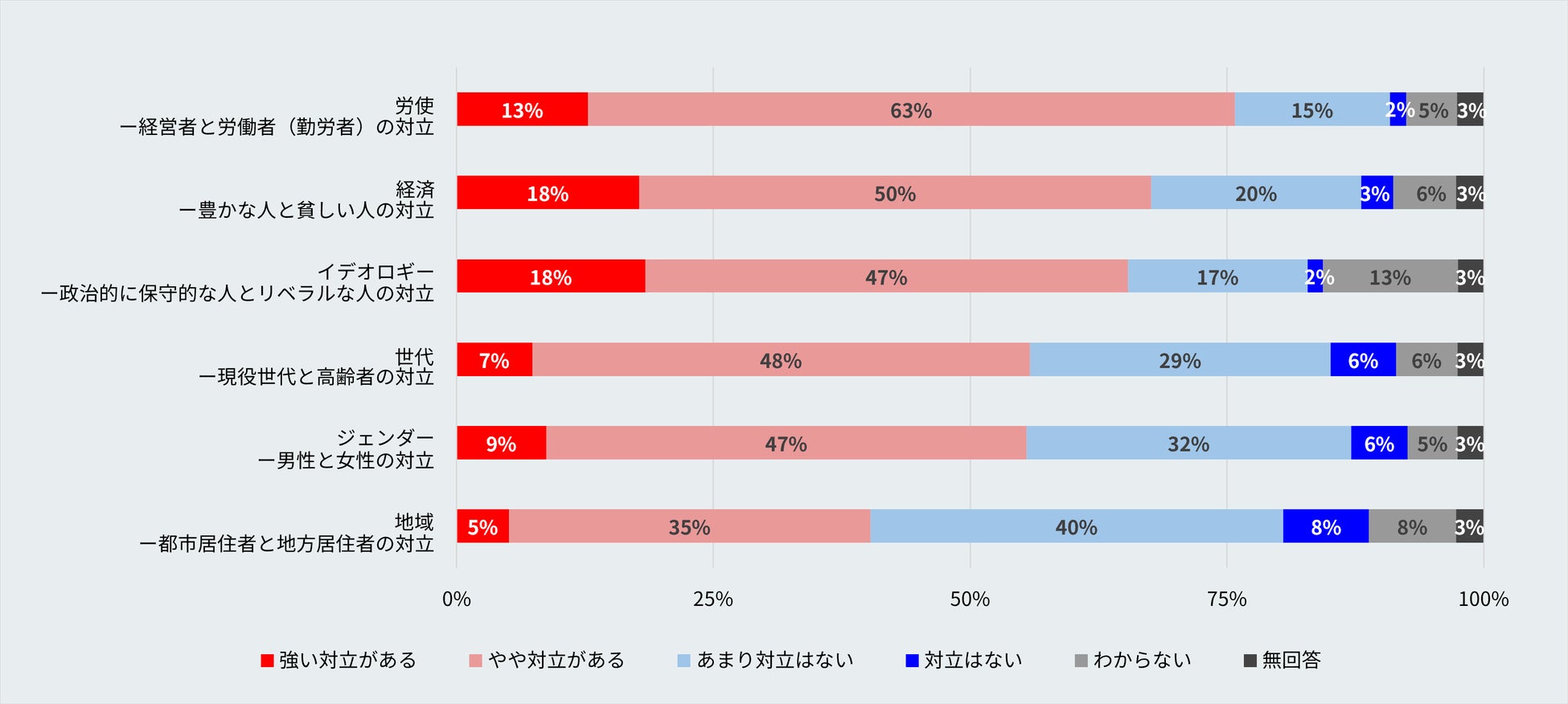

世の中にどのような対立があるかについて聞いたところ、「労使(経営者と労働者<勤労者>)」「経済(豊かな人と貧しい人)」「イデオロギー(政治的に保守的な人とリベラルな人)」「世代(現役世代と高齢者)」「ジェンダー(男性と女性)」の項目で、半数以上の人が「対立がある」と感じている

-

SMPP2023では、「対立がある」と感じている人が多かった項目が、「労使」「経済」「ジェンダー」の順だったのが、SMPP2025では「労使」「経済」「イデオロギー」の順へと変化した

-

分断社会で広がる傾向があるとされる陰謀論。陰謀論的思考の強さを測る「陰謀論スコア※」について、スコアが高い人は、「生活への不満」を感じている人が多かった

-

「新聞を主なニュースの情報源とする」人は陰謀論スコアが低く、「動画系SNSを主なニュースの情報源とする」人は陰謀論スコアが高い傾向がある

※「陰謀論スコア」とは、陰謀論的思考の強さを測る日本語版陰謀論的心性質問票(北星学園大学 眞嶋良全教授作成)を元に計測した点数。点数が高いほど、陰謀論的思考が強めとなる。

【“対立”の意識の変化】

日本の分断を考える上で、対立の有無についての意識は重要です。SMPP調査では、労使、ジェンダーなど6つの項目で対立があると感じるかについて、2023と2025の両方で聞きました。

質問形式が違うため、単純比較はできませんが(詳しくは、この項目の最後にある遠藤晶久・早稲田大教授のコメントをご参照ください)、2023と2025で、人々が対立を感じる項目には変化がありました。

SMPP2023において「対立がある」と感じた人の割合(「強い対立がある」「やや対立がある」を選択した人の合計)が多い順のTOP3項目は以下の通りでした。(2023年は郵送とWEB調査の両方を行なったが、下記は郵送調査の結果)

SMPP2023 対立があると感じた人が多い項目(TOP3)

労使ー経営者と労働者(勤労者)の対立 54%

経済ー豊かな人と貧しい人の対立 50%

ジェンダーー男性と女性の対立 43%

一方、SMPP2025で「対立がある」と感じていた人が多い順のTOP3は、下記の通りです。SMPP2023では3番目に多かった「ジェンダー」は56%で6項目中5番目となり、この2年間で変化がありました。

SMPP2025 対立があると感じた人が多い項目(TOP3)

労使ー経営者と労働者(勤労者)の対立 76%

経済ー豊かな人と貧しい人の対立 68%

イデオロギーー政治的に保守的な人とリベラルな人の対立 65%

図1:SMPP2025における、「対立」項目への回答結果

設問:世の中にはさまざまな対立があるという人がいます。日本では次のような対立があるとあなたは思いますか。選択肢:強い対立がある、やや対立がある、あまり対立はない、対立はない、わからないA)現役世代と高齢者の対立 B)都市居住者と地方居住者の対立C)男性と女性の対立 D)経営者と労働者(勤労者)の対立E) 豊かな人と貧しい人の対立 F) 政治的に保守的な人とリベラルな人の対立

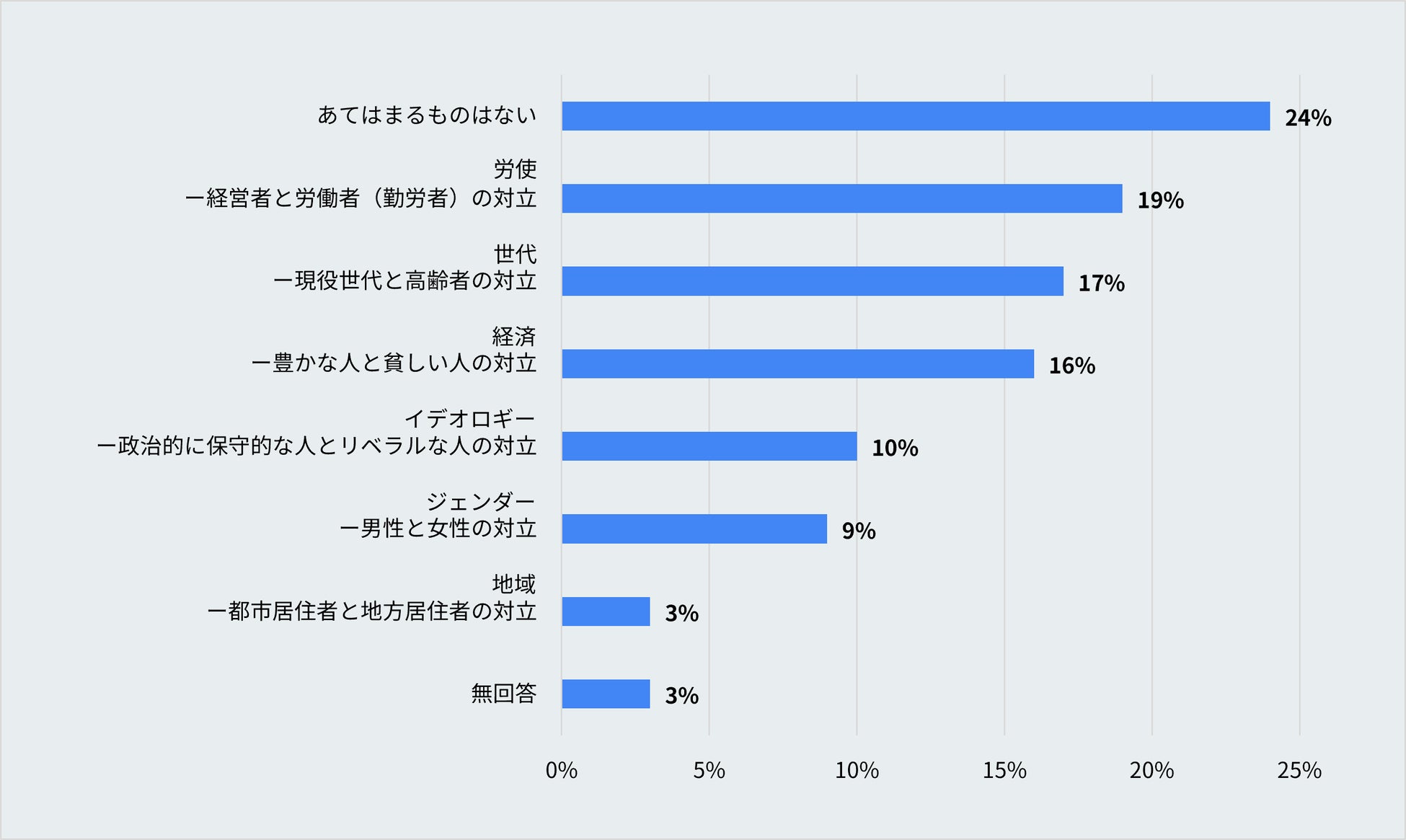

上記は、一般的に世の中でどういう対立があるかについての認識を聞いたものですが、SMPP2025では、「あなたがとくに当事者として意識している対立」についても聞きました(図2)。最も回答が多かったのは、「あてはまるものはない」(24%)でしたが、当事者として意識されていた中で最も多かったのは「労使(経営者と労働者<勤労者>)」で19%、次が「世代(現役世代と高齢者)」(17%)となりました。

図2:SMPP2025における、「とくに当事者として意識している対立」項目への回答結果

遠藤晶久・早稲田大学社会科学総合学術院教授のコメント:

SMPP2023では8つの対立について、その対立の程度に関する認識とどの立場に近いかを交互に尋ねる形式でした。SMPP2025は6つの対立について一覧で回答しやすい形式に変えたことで回答の分布自体が変わった可能性があります。実際に、SMPP2025では「わからない」という回答が減少しており、質問形式の相違の影響があったことが推察されるため、学術的な立場からは、両調査の数字の増減についてを単純に比較することで対立意識が増加(もしくは減少)したとはいいきれないと考えています。

ただし、それぞれの調査の中で、対立意識の「順位」が変動していることについては、有意な変化として着目しています。

日本の対立の認識は労使対立や経済対立(貧富)のような経済を巡る対立が主軸であるということは両調査で共通しており、日本の有権者の対立認識の基本パターンといえます。それに加えて、「当事者として感じる対立」で世代対立を選ぶ割合が高く、世代対立認識が有権者の間で広がってきていることも指摘できます。

特に、30歳代以下の間で顕著で、この年齢層では当事者として意識されている中で世代対立が最も割合が高いという分析結果も出ています。それに対して、40〜60歳代では労使対立、70歳代ではイデオロギー対立が最も割合が高く、日本社会の対立構造についての見方が、年齢層によって大きく異なることが明らかになりました。

【分断とともに広がる“陰謀論”】

現在、社会問題の一つになっているのが、いわゆる「陰謀論」の広がりです。

陰謀論とは、世の中で起きている問題の原因について、不確かな根拠をもとに誰かの陰謀のせいであると決めつける考え方を指すものです。(烏谷昌幸・慶應義塾大学教授、『となりの陰謀論』<2025年、講談社現代新書>より)

ただ、一口に「陰謀論」といっても、全く科学的にありえないような極端なものから、多くの人が信じていることまで、その種類はさまざまです。

烏谷教授は、同書で、本人自身もアメリカのケネディ大統領の暗殺の真犯人は別にいるとする陰謀論を信じていたことを明かした上で、「誰でも陰謀論者になり得る」とし、陰謀論が広がる背景について、以下のように記しています。

「何か大事なものを『奪われる』感覚が陰謀論を誘発している、また、社会的な分断が深刻化するプロセスから広がる、と言える。これは、敵対する勢力によって自分たちの存在価値が根本から否定されるような脅威にさらされるためだ」

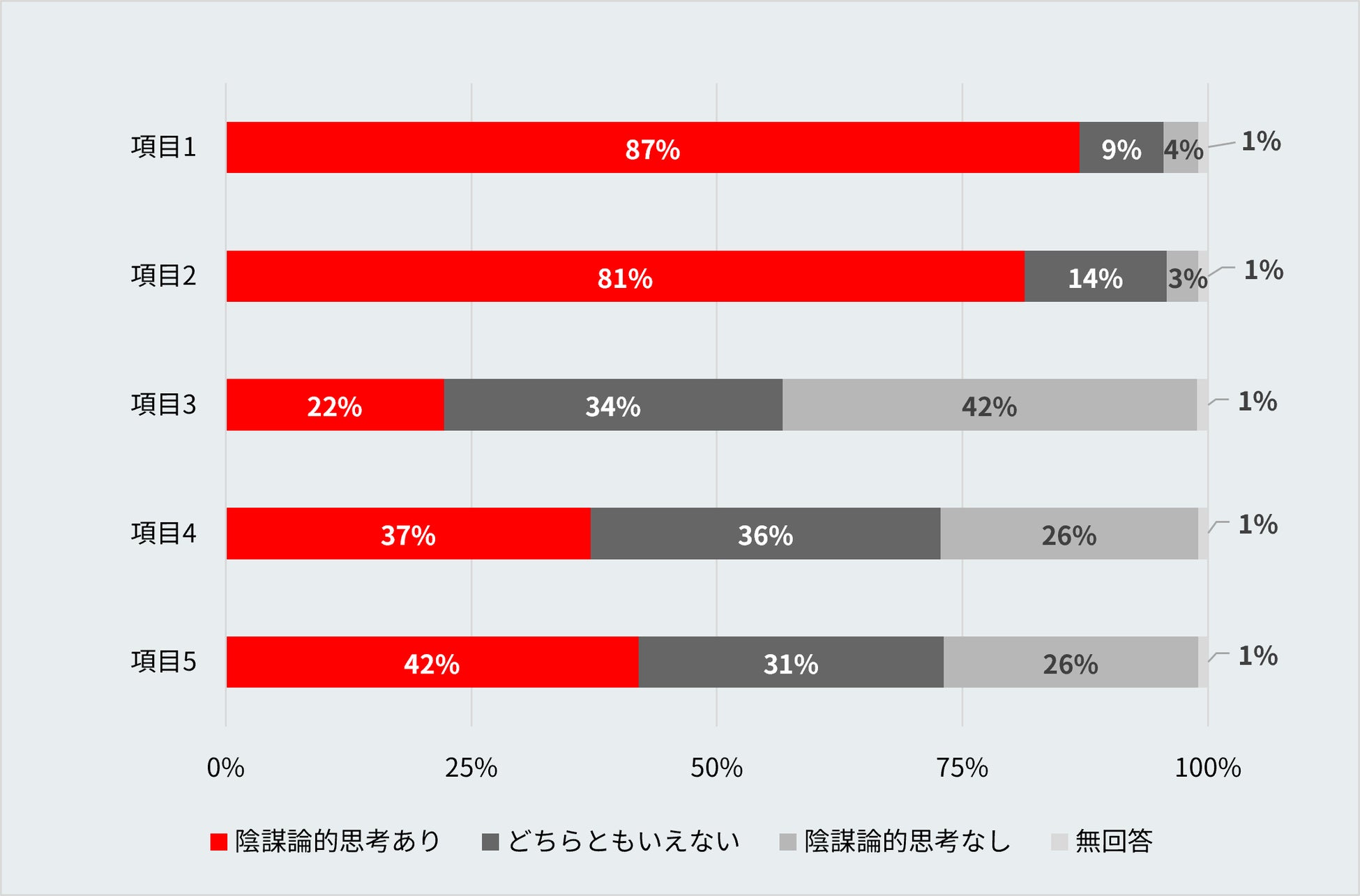

陰謀論は、分断が深刻化している社会で広がりやすいとされていますが、SMPP2025では、陰謀論的思考の強さを測る日本語版陰謀論的心性質問票(北星学園大学 眞嶋良全教授作成)を用いて傾向を探りました(SMPP2023では設問に入れておらず、今回が初めて)。

この陰謀論的思考を計測する尺度には5つの項目があります:

・(項目1:極秘の事案)一般の人には決して知らされない、とても重大なことが世界で数多く起きている

・(項目2:隠された動機)政治家はふつう、自分たちの意思決定の本当の動機を教えてはくれない

・(項目3:厳重な監視)政府当局が、すべての市民を厳重に監視している

・(項目4:秘密活動)一見無関係に見える出来事が、実は何者かによる裏工作の結果だと思う

・(項目5:秘密組織)政治的な決定に強い影響力を与える秘密の組織が存在する

それぞれの項目について、①そう思わない②あまりそう思わない③どちらともいえない④ややそう思う⑤そう思う の5つの選択肢のうち、どれが当てはまるかを回答してもらう形式です。

烏谷教授が指摘する「誰でも陰謀論者になり得る」との言葉通り、特に項目1(極秘の事案)および項目2(隠された動機)に関しては、8割超の人が陰謀論的思考に賛同していることがわかりました(注:回答が④⑤を陰謀論的思考あり、①②を陰謀論的思考なしとした)。

図3:日本語版陰謀論的心性質問票・項目ごとの回答割合

設問:以下のそれぞれの文章について、その内容がどの程度正しいと思うか、あてはまるものを選んでください。この問題に、客観的に見た正解や不正解はありませんので、あなた自身の個人的な意見をお聞かせください。

A)一般の人には決して知らされない、とても重大なことが世界で数多く起きている =項目1

B)政治家はふつう、自分たちの意思決定の本当の動機を教えてはくれない=項目2

C)政府当局が、すべての市民を厳重に監視している=項目3

D)一見無関係に見える出来事が、実は何者かによる裏工作の結果だと思う=項目4

E)政治的な決定に強い影響力を与える秘密の組織が存在する=項目5

陰謀論的思考あり=「そう思う」+「ややそう思う」と回答した人の合計

どちらともいえない=「どちらともいえない」と回答した人

陰謀論的思考なし=「そう思わない」+「あまりそう思わない」と回答した人の合計

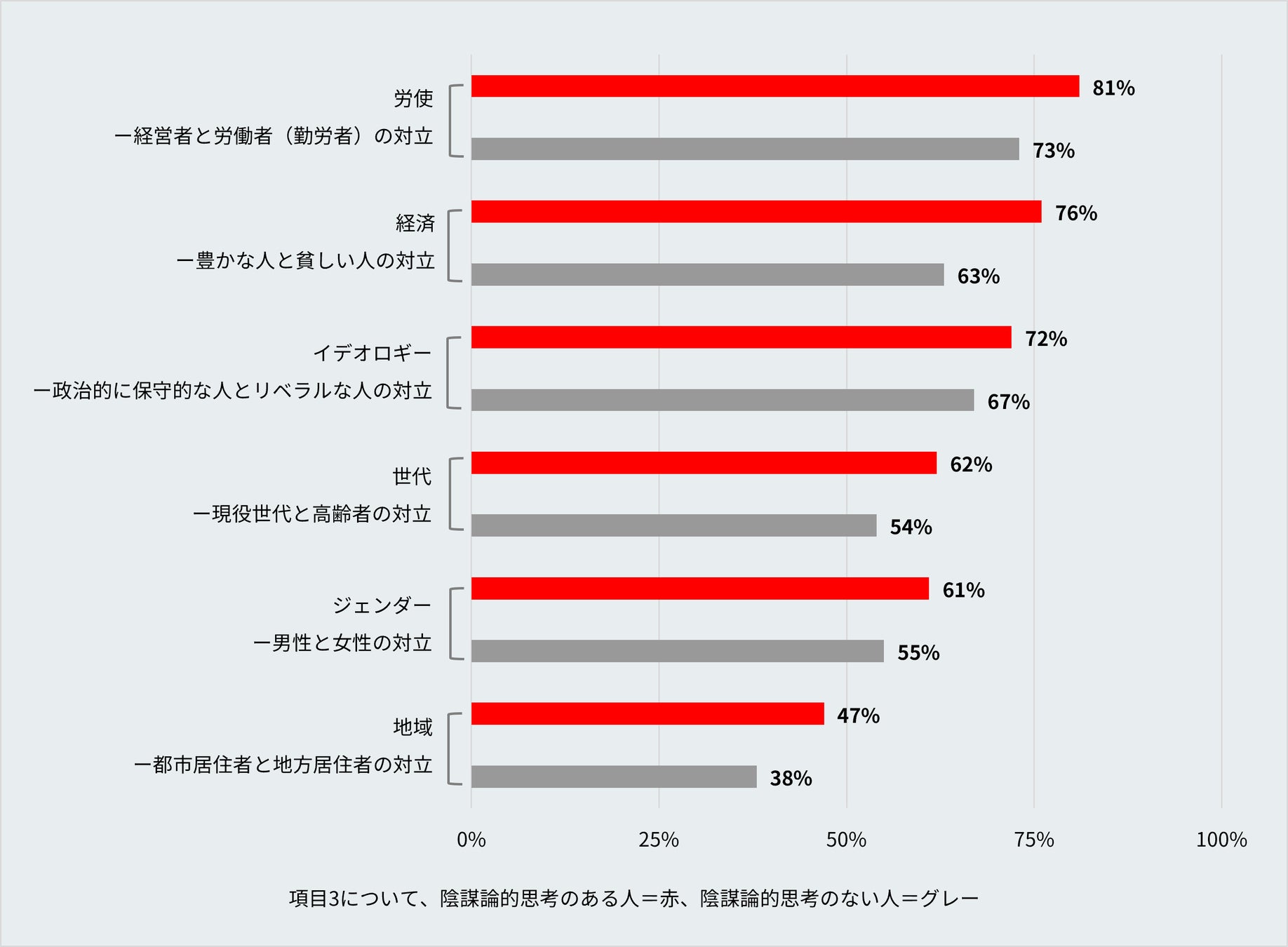

最も「陰謀論的思考あり」の人が少なかった項目3(厳重な監視)について見てみると、陰謀論的思考がある回答者は、陰謀論的思考がない回答者に比べて、「社会的対立」における6項目すべてに対して「対立がある」と回答する傾向が多く見られました(図4)。

図4:項目3(厳重な監視)について、陰謀論的思考のある人/ ない人 それぞれの中で、6つの分野において対立があると感じている人(「強い対立がある・やや対立がある」と回答した人)の割合

項目3について陰謀論的思考のある人=470人、陰謀論的思考のない人=894人

対立の設問については、図1の設問をご参照ください

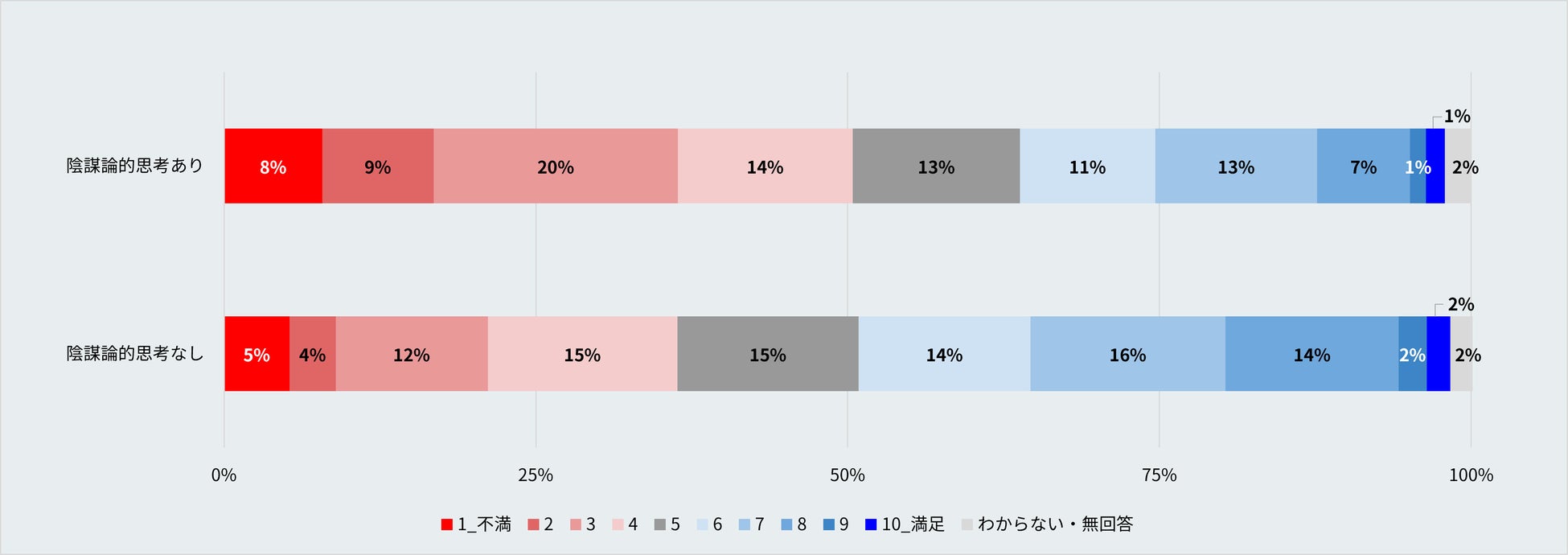

また、項目3(厳重な監視)について、陰謀論的思考がある人の方が、より生活への「不満」を感じていました(図5)。陰謀論的思考がある人の51%が不満がある(1〜4を選択)としている一方で、陰謀論的思考がない人で不満があるとしたのは36%でした。

図5:項目3(厳重な監視)について、陰謀論的思考がある人/ ない人 それぞれの生活満足度回答の割合

項目3について陰謀論的思考のある人=470人、陰謀論的思考のない人=894人

設問:全体的にいって、あなたは現在の生活にどの程度満足していますか、あるいはどの程度不満ですか。「1」は「不満」を、また「10」は「満足」を示すとします。1から10までの数字であてはまるものを1つお答え下さい。

【陰謀論的思考傾向とメディア接触】

陰謀論的思考を持つ傾向のある人は、どのようなメディア接触の特徴があるのでしょうか。東京科学大学の笹原和俊教授と、東京大学の松尾朗子特任助教は、下記のように分析をしています。

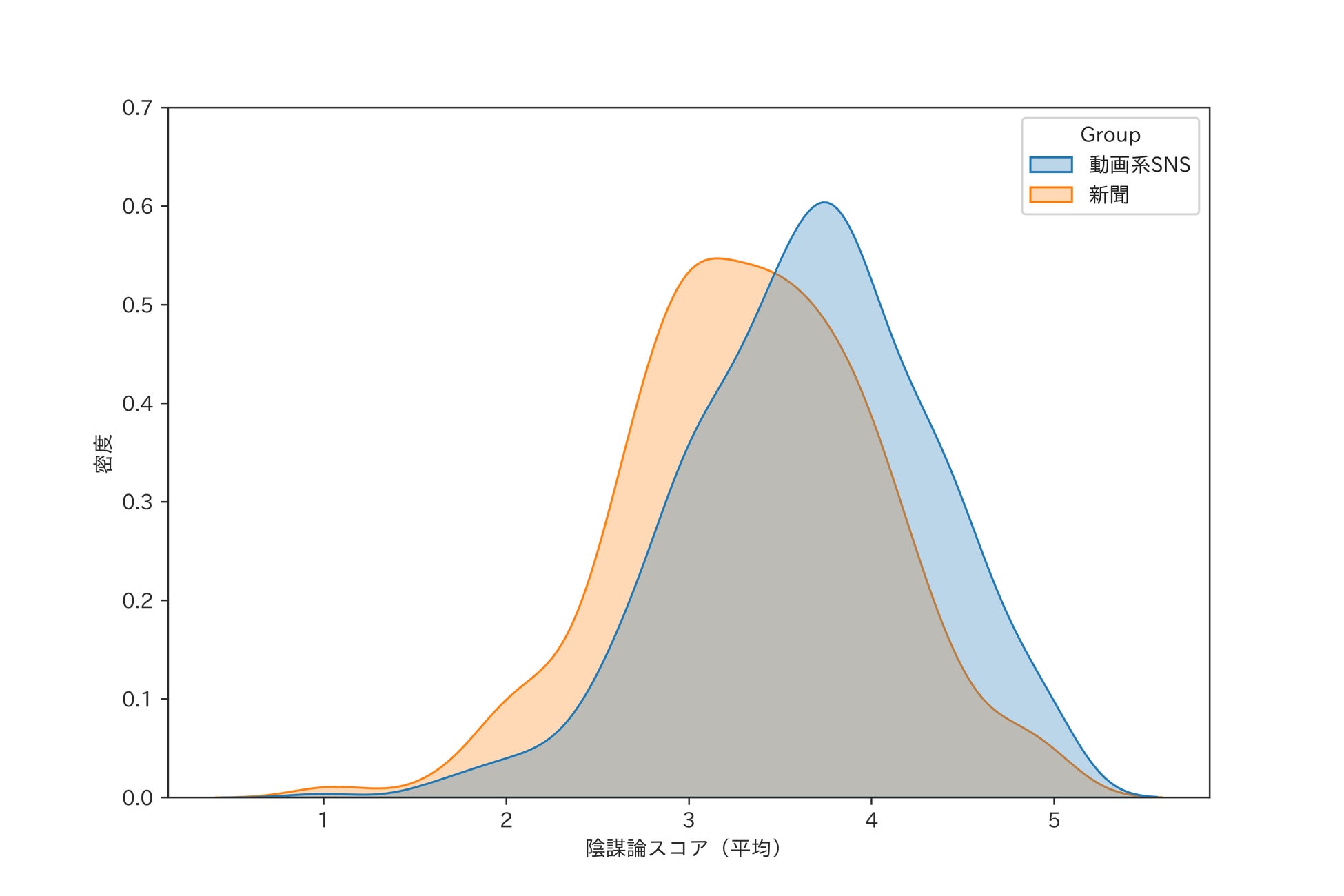

メディア接触に関しては、「主なニュースの情報源」として、新聞(オンラインを含む)を選んだ人と動画系SNSを選んだ人との間で、陰謀論スコア(項目1から5の平均点)の分布に明確な違いが見られました(図6)。

さらに、統計解析からは、他のメディア利用や年齢・性別が同じであれば、動画系SNSでニュースを視聴する頻度が高いほど陰謀論スコアが高くなる一方で、新聞を読む頻度が高いほど陰謀論スコアが低くなるという、有意な関係性が確認されました。

一方で、ネットニュースや動画以外のSNSの接触、ならびに年齢や性別といった属性による有意差は見られませんでした。

図6:「新聞(オンラインを含む)を主なニュースの情報源とする」人と「動画系SNSを主なニュースの情報源とする」人の陰謀論スコア

動画系SNS=主なニュースの情報源に、YouTube、Instagram、TikTokを選んだ人新聞(オンラインを含む)=主なニュースの情報源に、朝日新聞、産経新聞、日本経済新聞、毎日新聞、読売新聞、お住まいの地域のブロック紙・地方新聞を選んだ人(*主なニュースの情報源については、複数選択可)

笹原和俊・東京科学大学環境・社会理工学院教授のコメント:

今回の調査では、ニュースに接触するメディアの種類と陰謀論的思考との間に関連がみられました。新聞を主なニュース源として利用している人では陰謀論的思考が比較的低い一方、動画系SNSを利用している人では陰謀論的思考が比較的高い傾向がみられました。これは単にメディアの形式や情報の質の違いだけでなく、新聞など既存メディアに対する不信感や不満といった感情が背景にある可能性も考えられます。こうした心理的背景が情報選択や信念形成にどう影響しているのかについては、今後の分析でより詳しく明らかにしていく必要があります。

陰謀論的思考は、社会的孤立や生活上の不満と結びついている可能性があり、特定の層に限られた現象ではありません。特に動画プラットフォームでは、視聴履歴に基づいて感情的・扇情的なコンテンツがアルゴリズムによって優先的に表示されやすく、それが陰謀論的な認識を強化する構造になっている可能性があります。情報接触のあり方が個人の認知や社会の分断にどのような影響を及ぼしているのかを見極めるとともに、メディアリテラシー教育の強化や、信頼に基づく公共的な情報空間の再構築に向けた議論が今後ますます重要になると考えています。

◾️スマートニュース・メディア価値観全国調査2025・調査概要

調査時期:2025年1月〜3月

実査委託先:株式会社日本リサーチセンター

実施方式:18歳〜79歳の有権者を対象に、郵送で実施

郵送調査:日本国内に居住する18歳から79歳の男女を調査対象とし、日本リサーチセンターが管理するトラストパネルの登録者から、2020年国勢調査の人口を基準として、地域・性別・年代による層化抽出を実施。

初期標本の4460に対して回収数は2117(回収率は47.5%)。

1月16日に調査票の入った封筒を発送、3月5日迄に到着した回答を有効とした。

同時に、SMPP2023(2023年3月実施)の回答者の中で、18歳〜79歳の男女を対象として、追跡調査も実施したが、今回発表する結果は、新規対象者への調査のみとしている。

■スマートニュース・メディア価値観全国調査研究会2025メンバー

共同座長:

池田謙一 同志社大学社会学部メディア学科大学院教授

前田幸男 東京大学大学院情報学環教授

研究会メンバー(五十音順):

遠藤晶久 早稲田大学社会科学総合学術院教授

大森翔子 法政大学社会学部メディア社会学科准教授

久保文明 防衛大学校校長

小林哲郎 早稲田大学政治経済学術院教授

笹原和俊 東京科学大学環境・社会理工学院イノベーション科学系教授

長澤江美 スマートニュース メディア研究所研究員

藤村厚夫 スマートニュース メディア研究所フェロー

山脇岳志 スマートニュース メディア研究所所長

■スマートニュース メディア研究所について

スマートニュース メディア研究所(所長・山脇岳志)は、2018年に設立されました。ニュースやメディアが社会や人々の役にたつためにはどうあるべきかをテーマに、メディアリテラシー教育の研究・実践や、世論調査などを行っています。

https://smartnews-smri.com/about/

※ SMPP2023の調査結果および分析については『日本の分断はどこにあるのか スマートニュース・メディア価値観全国調査から検証する』(勁草書房刊)をご参照下さい。

■スマートニュース株式会社について

スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews(スマートニュース)」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews+」を開始、子会社のスローニュース株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表者:瀬尾傑)とともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像