高校生から60代までの3,000名を対象「第4回 現代人の語彙(ごい)に関する調査」 結果速報~厳選450語の認知と、「語彙力」に関する推察~

新語 「いつメン」「とりま」の熟知度は高校生と親世代で50ポイント以上の差「人生100年時代」の社会変化に前向きな人は語彙力が高い

情報を正しく理解し、自分の考えをわかりやすく伝えるコミュニケーション力の必要性がますます高まる現代において、語彙力の重要性は増しています。

そこで「Literas 論理言語力検定*」を主催する株式会社ベネッセコーポレーション(株式会社ベネッセホールディングスのグループ会社、本社:岡山市、代表取締役社長:小林 仁)は、グループ内シンクタンク「ベネッセ教育総合研究所」の協力のもと、2019年7月に、全国の高校生から社会人までの3,000名を対象に「第4回 現代人の語彙に関する調査」(略称:語彙調査)を実施しました。

本調査は、「Literas 論理言語力検定」の前身である「語彙・読解力検定」の辞書語彙*・新聞語彙*の2領域から厳選した450語の「熟知度*」を調べています。現代を生きる人々の言語活動の実態、およびその年代、生活、行動などによる「語彙力*」の違いを明らかにすることで、現代人に必要な言葉の力を高める方法を検討することを目的としています。(*は、5ページの「*補足」をご参照ください。)

【主な調査結果】

1.【語彙と世代】「いつメン」「とりま」などの新語は50ポイント以上の差で高校生の熟知度が高い。

◆高校生と親世代(社会人40~60代)の辞書語彙の熟知度の差

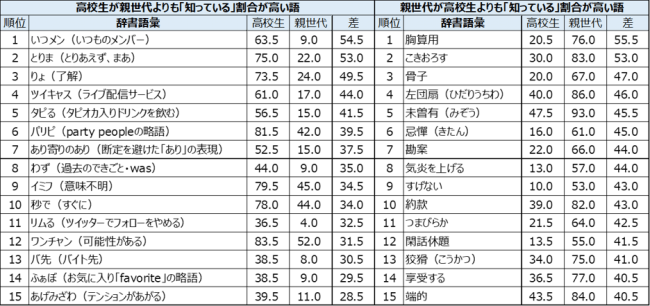

高校生と親世代にあたる社会人(40~60代)を比較したところ、高校生が親世代より知っている「辞書語彙」の語はSNSなどでよく使われるひらがな、カタカナの短い語に集中。「いつメン」「とりま」「りょ」「ツイキャス」「タピる」などは、熟知度が40ポイント以上の差となった。高校生では「あり寄りのあり」や「とりま」など、断定的に答えることを避けて柔らかく曖昧に表現する語の熟知度が高い。一方親世代が高校生よりも知っている割合が高い15語はすべて差が40ポイント以上あり、語の種類によって世代間ギャップが鮮明な結果となった《表1-1》。

《表1-1》高校生が親世代よりも「知っている」割合が高い語、親世代が高校生よりも「知っている」割合が高い語(「辞書語彙」上位15語)

◆大学生と親世代(社会人40~60代)の新聞語彙の熟知度の差

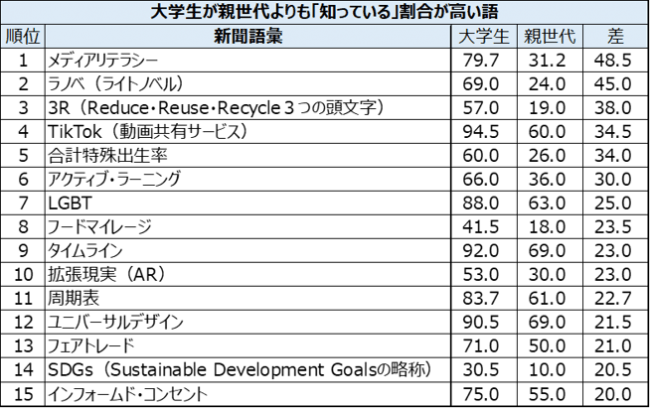

大学生が親世代よりも知っている「新聞語彙」の語を見ると、「メディアリテラシー」「3R」「アクティブ・ラーニング」「LGBT」「フードマイレージ」など、現代とこれからの社会課題に結びつく新しい概念を示す語が並んだ《表1-2》。

《表1-2》大学生が親世代よりも「知っている」割合が高い語(「新聞語彙」上位15語)

◆「新語」の熟知度の変化

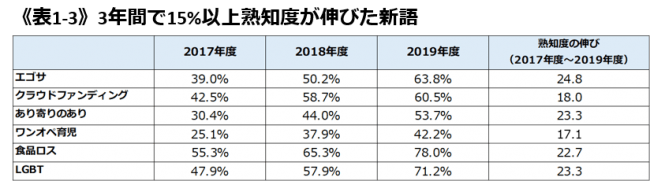

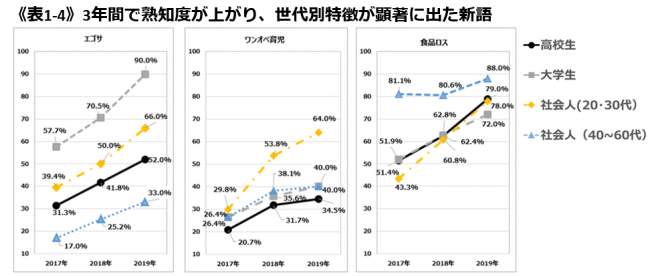

2017年度第2回語彙調査から2019年度第4回語彙調査までの熟知度の変化(全体)を見たところ、以下の語の熟知度が伸びていた《表1-3》。世代別に語の浸透度を見てみると「エゴサ」のようにSNSの普及によって全世代で同様に熟知度が伸びた語、「ワンオペ育児」のように育児の当事者である社会人(20・30代)の世代に偏って熟知度が伸びた語、世代を超えた社会課題である「食品ロス」のように、元々、社会人(40~60代)の熟知度が高かったが、他の世代が追いつくように急激に熟知度が伸びた語などがあった。世代への浸透の仕方がその語が持つ社会課題の位置づけと密接に結びついていることがわかる結果となった《表1-4》。

※数値は語の熟知度(%)。小数点以下2桁目を四捨五入して計算。

2. 社会の変化に主体的に向き合おうとする人は、語彙力が高い。

◆「人生100年時代」の語の熟知度と、社会課題に関する各語の熟知度の関係

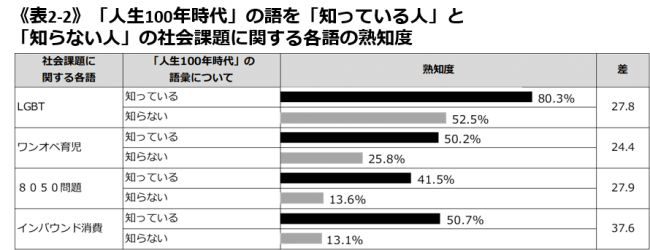

日本の長寿化が進むことを前提に国が設置した「人生100年時代構想会議」を踏まえ、政策のベースになる考え方のひとつである「人生100年時代」という語の熟知度は高校生でも56.5%と高く、全世代では67.0%の熟知度となった《表2-1》。「人生100年時代」という語を「知っている人」と「知らない人」の、その他の社会課題に関する語の熟知度を見たところ、それぞれ20ポイント以上の差となった《表2-2》。

◆【社会の変化や将来の人生設計に対する考え方】と「語彙力」の関連性

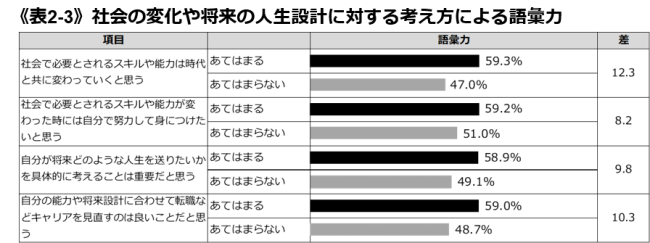

「社会で必要とされるスキルや能力が変わった時には、自分で努力して身につけたい」と考えていたり、「自分が将来どのような人生を送りたいかを考えることは重要だ」「自分の能力や将来設計に合わせて転職などキャリアを見直すのは良い」と考えている人のほうが、語彙力は高いという結果になった。社会の変化に敏感で、その変化を踏まえながら自分の人生を主体的にとらえることが、語彙力を伸ばすことにつながる可能性があると考えられる《表2-3》。

※数値は、小数点以下2桁目を四捨五入して計算。

3.学校で探究的な学習活動を行っている高校生は語彙力が高い。

◆【高校生の学習活動】と「語彙力」の関係性

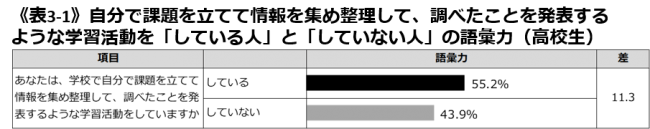

正解のない社会を生き抜くための力をつけることを目的に、新しい学習指導要領では高校生に「総合的な探究の時間」を課すことになる。今回の調査対象のうち、「自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するような学習活動(=探究的な学習活動)をしている」高校生は、調査対象のちょうど半数の50%であった。このような活動を行っている高校生のほうが、行っていない高校生よりも「語彙力」が高い結果となった《表3-1》。

※数値は、小数点以下2桁目を四捨五入して計算。※この表では高校生の語彙力を掲載。

◆「探究的な学習活動の具体的なステップ」と「語彙力」の関係性

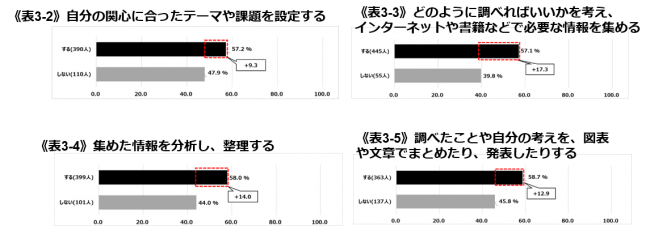

さらに、具体的にどのような学習活動を学校で行っているかと「語彙力」の関係を見てみると、特に「どのように調べればいいかを考え、必要な情報を集める」《表3-3》や「集めた情報を分析し、整理する」《表3-4》などの学習活動を学校で行っている高校生と行っていない高校生とで「語彙力」に差が出る結果となった。自分で考えてテーマを設定したり、情報をただ集めるだけではなく、分析したり整理したりする過程で思考、判断することが、語彙力を伸ばすことに影響していると考えられる。

※数値は、小数点以下2桁目を四捨五入して計算。※この表では高校生の語彙力を掲載。

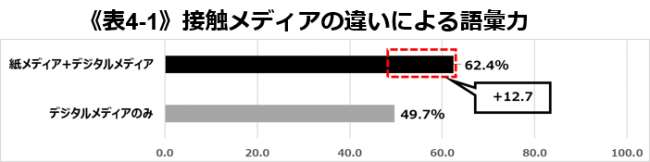

4.スマートフォン、パソコンだけではなく書籍・雑誌・新聞に接しているほうが「語彙力」が高い。

昨今はスマートフォンやパソコンなどから情報を得ている人が増えているが、接触するメディアの違いによる語彙力を確認したところ、デジタルメディアだけではなく、書籍・雑誌・新聞にも接している人のほうが「語彙力」が高いという結果になった。デジタルメディアとは異なり、深く時間をかけて接することの多い紙メディアにも接している人のほうが「語彙力」が高いと言えるのではないか《表4-1》。

※紙メディア=書籍・雑誌・新聞、デジタルメディア=パソコン・タブレット端末・スマートフォン。

【調査結果からの考察】

若い世代はこれまでの調査と同傾向で、SNSの浸透による「新語」に強く、親世代である社会人は漢熟語・新聞語彙を含めた幅広い分野の語の熟知度が高い傾向が続いています。一方、大学生は、親世代である社会人よりも、これからの社会で課題となるような概念語の熟知度が非常に高い傾向がありました。2016年度からの新語の熟知度の伸長度を世代別に見ても、自分の世代の社会課題に密接な語ほど、熟知度が早く高くなることは明らかで、社会課題認識と語彙の熟知度の関連性がわかりました。急激に変化する社会の中で、社会に合わせて自分を変えるなどの行動への意欲がある人の語彙力が高かったことも社会への意識と語彙力との関係を象徴しています。また、高校生が探究的な学習活動を行うことが「語彙力」の向上にも関連性があることもわかりました。課題を立ててそのテーマに取り組むことが「語彙力」を伸ばすということと、社会課題を自分自身のこととしてとらえている人の「語彙力」が高いということから、主体的に人生に向き合っている姿勢は「語彙力」を高めることにもつながっていると言えそうです。今後も調査結果についての考察を深めていくとともに、「Literas 論理言語力検定」を通じて、広く語彙力を身につける大切さを引き続き伝えていきたいと考えています。

【調査概要】

■名称 : 第4回 現代人の語彙に関する調査(略称:語彙調査)

■調査テーマ : 年代、生活、行動と語彙力の関連性を明らかにする調査

■調査方法 : インターネット調査(専用ページにて回答入力)

■調査時期 : 2019年7月

■調査対象 : 全3,000名

高校生(高校1年生~3年生):1,000名

大学生(大学1年生~4年生):1,000名

社会人(20・30代): 500名、(40~60代):500名

※男女比は均等人数 ※高校生・大学生は各学年均等、社会人は10代刻みで均等人数

■調査項目

・語彙450語の熟知度

辞書語彙: 230語 新聞語彙:220語 合計:450語

※今年度は調査の信憑性確認のため「疑似単語」20語の混在を実施

・属性に関する項目:言語能力と関連する姿勢、意識、行動、志向、情報へのアクセスと活用、人とのコミュニケーション、新しいことへの積極性、多様性への対応 など

■協力 : 猪原敬介(くらしき作陽大学 講師)、木村治生(ベネッセ教育総合研究所 主席研究員)

*補足

■「Literas 論理言語力検定」は、ベネッセコーポレーションの主催で、2019年11月より開始する検定です。

■調査対象語について

・語の難度・分野・語種のバランスを考慮して、「辞書語彙」を230語・「新聞語彙」を220語選定。

・「辞書語彙」「新聞語彙」は「Literas 論理言語力検定」の前身である「語彙・読解力検定」の出題領域に合わせて分類した。

辞書語彙:主に国語辞典に掲載されている、文章や会話を理解し、的確に表現するために必要な語彙。

新聞語彙:新聞に掲載されることの多い、社会生活で必要な基礎知識や時事知識に関する語彙。

※辞書語彙の「新語」については、SNS・インターネットなどから近年使われるようになった新しい語や新しい用法を収集し、選定した。

■調査方法について

・今回の調査では、「語彙力」「熟知度」を測るにあたり、2段階評定尺度法を用いた。各語彙について、意味を「知っている」「知らない」の2段階評定尺度法で回答を得た。

・一部の語について、正しい意味を選択肢5つから選ばせる多肢選択型設問も設け、2段階評定尺度法の精度を確認した。

・実際に世の中には存在しない「疑似単語」を調査語彙の中に混在させることにより、「疑似単語」の熟知度が高い回答者を除外した上で回答サンプルを作成。

■調査結果の集計・分析について

今回の調査では、回答結果をもとに、以下のように集計・分析を行った。

① 回答者の「語彙力」:各回答者が、自身が回答した調査対象語のうち、「知っている」と答えた語の割合(各回答者が「知っている」と答えた語の数/回答した語の数×100(%))。例えば「高校生の語彙力」といった場合、高校生の回答者の「語彙力」の平均を指す。

② 語の「熟知度」:調査対象の各語について、「知っている」と回答した回答者の割合。

(各語彙について「知っている」と答えた人の数/回答者数×100(%))

本リリースの内容につきましては、「Literas」公式ホームページ(https://literas.benesse.ne.jp/「Literas」で検索)に順次掲載していく予定です。併せてご覧ください。

そこで「Literas 論理言語力検定*」を主催する株式会社ベネッセコーポレーション(株式会社ベネッセホールディングスのグループ会社、本社:岡山市、代表取締役社長:小林 仁)は、グループ内シンクタンク「ベネッセ教育総合研究所」の協力のもと、2019年7月に、全国の高校生から社会人までの3,000名を対象に「第4回 現代人の語彙に関する調査」(略称:語彙調査)を実施しました。

本調査は、「Literas 論理言語力検定」の前身である「語彙・読解力検定」の辞書語彙*・新聞語彙*の2領域から厳選した450語の「熟知度*」を調べています。現代を生きる人々の言語活動の実態、およびその年代、生活、行動などによる「語彙力*」の違いを明らかにすることで、現代人に必要な言葉の力を高める方法を検討することを目的としています。(*は、5ページの「*補足」をご参照ください。)

【主な調査結果】

1.【語彙と世代】「いつメン」「とりま」などの新語は50ポイント以上の差で高校生の熟知度が高い。

◆高校生と親世代(社会人40~60代)の辞書語彙の熟知度の差

高校生と親世代にあたる社会人(40~60代)を比較したところ、高校生が親世代より知っている「辞書語彙」の語はSNSなどでよく使われるひらがな、カタカナの短い語に集中。「いつメン」「とりま」「りょ」「ツイキャス」「タピる」などは、熟知度が40ポイント以上の差となった。高校生では「あり寄りのあり」や「とりま」など、断定的に答えることを避けて柔らかく曖昧に表現する語の熟知度が高い。一方親世代が高校生よりも知っている割合が高い15語はすべて差が40ポイント以上あり、語の種類によって世代間ギャップが鮮明な結果となった《表1-1》。

《表1-1》高校生が親世代よりも「知っている」割合が高い語、親世代が高校生よりも「知っている」割合が高い語(「辞書語彙」上位15語)

◆大学生と親世代(社会人40~60代)の新聞語彙の熟知度の差

大学生が親世代よりも知っている「新聞語彙」の語を見ると、「メディアリテラシー」「3R」「アクティブ・ラーニング」「LGBT」「フードマイレージ」など、現代とこれからの社会課題に結びつく新しい概念を示す語が並んだ《表1-2》。

《表1-2》大学生が親世代よりも「知っている」割合が高い語(「新聞語彙」上位15語)

◆「新語」の熟知度の変化

2017年度第2回語彙調査から2019年度第4回語彙調査までの熟知度の変化(全体)を見たところ、以下の語の熟知度が伸びていた《表1-3》。世代別に語の浸透度を見てみると「エゴサ」のようにSNSの普及によって全世代で同様に熟知度が伸びた語、「ワンオペ育児」のように育児の当事者である社会人(20・30代)の世代に偏って熟知度が伸びた語、世代を超えた社会課題である「食品ロス」のように、元々、社会人(40~60代)の熟知度が高かったが、他の世代が追いつくように急激に熟知度が伸びた語などがあった。世代への浸透の仕方がその語が持つ社会課題の位置づけと密接に結びついていることがわかる結果となった《表1-4》。

※数値は語の熟知度(%)。小数点以下2桁目を四捨五入して計算。

2. 社会の変化に主体的に向き合おうとする人は、語彙力が高い。

◆「人生100年時代」の語の熟知度と、社会課題に関する各語の熟知度の関係

日本の長寿化が進むことを前提に国が設置した「人生100年時代構想会議」を踏まえ、政策のベースになる考え方のひとつである「人生100年時代」という語の熟知度は高校生でも56.5%と高く、全世代では67.0%の熟知度となった《表2-1》。「人生100年時代」という語を「知っている人」と「知らない人」の、その他の社会課題に関する語の熟知度を見たところ、それぞれ20ポイント以上の差となった《表2-2》。

◆【社会の変化や将来の人生設計に対する考え方】と「語彙力」の関連性

「社会で必要とされるスキルや能力が変わった時には、自分で努力して身につけたい」と考えていたり、「自分が将来どのような人生を送りたいかを考えることは重要だ」「自分の能力や将来設計に合わせて転職などキャリアを見直すのは良い」と考えている人のほうが、語彙力は高いという結果になった。社会の変化に敏感で、その変化を踏まえながら自分の人生を主体的にとらえることが、語彙力を伸ばすことにつながる可能性があると考えられる《表2-3》。

※数値は、小数点以下2桁目を四捨五入して計算。

3.学校で探究的な学習活動を行っている高校生は語彙力が高い。

◆【高校生の学習活動】と「語彙力」の関係性

正解のない社会を生き抜くための力をつけることを目的に、新しい学習指導要領では高校生に「総合的な探究の時間」を課すことになる。今回の調査対象のうち、「自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するような学習活動(=探究的な学習活動)をしている」高校生は、調査対象のちょうど半数の50%であった。このような活動を行っている高校生のほうが、行っていない高校生よりも「語彙力」が高い結果となった《表3-1》。

※数値は、小数点以下2桁目を四捨五入して計算。※この表では高校生の語彙力を掲載。

◆「探究的な学習活動の具体的なステップ」と「語彙力」の関係性

さらに、具体的にどのような学習活動を学校で行っているかと「語彙力」の関係を見てみると、特に「どのように調べればいいかを考え、必要な情報を集める」《表3-3》や「集めた情報を分析し、整理する」《表3-4》などの学習活動を学校で行っている高校生と行っていない高校生とで「語彙力」に差が出る結果となった。自分で考えてテーマを設定したり、情報をただ集めるだけではなく、分析したり整理したりする過程で思考、判断することが、語彙力を伸ばすことに影響していると考えられる。

※数値は、小数点以下2桁目を四捨五入して計算。※この表では高校生の語彙力を掲載。

4.スマートフォン、パソコンだけではなく書籍・雑誌・新聞に接しているほうが「語彙力」が高い。

昨今はスマートフォンやパソコンなどから情報を得ている人が増えているが、接触するメディアの違いによる語彙力を確認したところ、デジタルメディアだけではなく、書籍・雑誌・新聞にも接している人のほうが「語彙力」が高いという結果になった。デジタルメディアとは異なり、深く時間をかけて接することの多い紙メディアにも接している人のほうが「語彙力」が高いと言えるのではないか《表4-1》。

※紙メディア=書籍・雑誌・新聞、デジタルメディア=パソコン・タブレット端末・スマートフォン。

【調査結果からの考察】

若い世代はこれまでの調査と同傾向で、SNSの浸透による「新語」に強く、親世代である社会人は漢熟語・新聞語彙を含めた幅広い分野の語の熟知度が高い傾向が続いています。一方、大学生は、親世代である社会人よりも、これからの社会で課題となるような概念語の熟知度が非常に高い傾向がありました。2016年度からの新語の熟知度の伸長度を世代別に見ても、自分の世代の社会課題に密接な語ほど、熟知度が早く高くなることは明らかで、社会課題認識と語彙の熟知度の関連性がわかりました。急激に変化する社会の中で、社会に合わせて自分を変えるなどの行動への意欲がある人の語彙力が高かったことも社会への意識と語彙力との関係を象徴しています。また、高校生が探究的な学習活動を行うことが「語彙力」の向上にも関連性があることもわかりました。課題を立ててそのテーマに取り組むことが「語彙力」を伸ばすということと、社会課題を自分自身のこととしてとらえている人の「語彙力」が高いということから、主体的に人生に向き合っている姿勢は「語彙力」を高めることにもつながっていると言えそうです。今後も調査結果についての考察を深めていくとともに、「Literas 論理言語力検定」を通じて、広く語彙力を身につける大切さを引き続き伝えていきたいと考えています。

【調査概要】

■名称 : 第4回 現代人の語彙に関する調査(略称:語彙調査)

■調査テーマ : 年代、生活、行動と語彙力の関連性を明らかにする調査

■調査方法 : インターネット調査(専用ページにて回答入力)

■調査時期 : 2019年7月

■調査対象 : 全3,000名

高校生(高校1年生~3年生):1,000名

大学生(大学1年生~4年生):1,000名

社会人(20・30代): 500名、(40~60代):500名

※男女比は均等人数 ※高校生・大学生は各学年均等、社会人は10代刻みで均等人数

■調査項目

・語彙450語の熟知度

辞書語彙: 230語 新聞語彙:220語 合計:450語

※今年度は調査の信憑性確認のため「疑似単語」20語の混在を実施

・属性に関する項目:言語能力と関連する姿勢、意識、行動、志向、情報へのアクセスと活用、人とのコミュニケーション、新しいことへの積極性、多様性への対応 など

■協力 : 猪原敬介(くらしき作陽大学 講師)、木村治生(ベネッセ教育総合研究所 主席研究員)

*補足

■「Literas 論理言語力検定」は、ベネッセコーポレーションの主催で、2019年11月より開始する検定です。

■調査対象語について

・語の難度・分野・語種のバランスを考慮して、「辞書語彙」を230語・「新聞語彙」を220語選定。

・「辞書語彙」「新聞語彙」は「Literas 論理言語力検定」の前身である「語彙・読解力検定」の出題領域に合わせて分類した。

辞書語彙:主に国語辞典に掲載されている、文章や会話を理解し、的確に表現するために必要な語彙。

新聞語彙:新聞に掲載されることの多い、社会生活で必要な基礎知識や時事知識に関する語彙。

※辞書語彙の「新語」については、SNS・インターネットなどから近年使われるようになった新しい語や新しい用法を収集し、選定した。

■調査方法について

・今回の調査では、「語彙力」「熟知度」を測るにあたり、2段階評定尺度法を用いた。各語彙について、意味を「知っている」「知らない」の2段階評定尺度法で回答を得た。

・一部の語について、正しい意味を選択肢5つから選ばせる多肢選択型設問も設け、2段階評定尺度法の精度を確認した。

・実際に世の中には存在しない「疑似単語」を調査語彙の中に混在させることにより、「疑似単語」の熟知度が高い回答者を除外した上で回答サンプルを作成。

■調査結果の集計・分析について

今回の調査では、回答結果をもとに、以下のように集計・分析を行った。

① 回答者の「語彙力」:各回答者が、自身が回答した調査対象語のうち、「知っている」と答えた語の割合(各回答者が「知っている」と答えた語の数/回答した語の数×100(%))。例えば「高校生の語彙力」といった場合、高校生の回答者の「語彙力」の平均を指す。

② 語の「熟知度」:調査対象の各語について、「知っている」と回答した回答者の割合。

(各語彙について「知っている」と答えた人の数/回答者数×100(%))

本リリースの内容につきましては、「Literas」公式ホームページ(https://literas.benesse.ne.jp/「Literas」で検索)に順次掲載していく予定です。併せてご覧ください。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像