「蚊の唾液がウイルス感染を助ける!!」

― 病原体がなぜ蚊を使うのかを明らかにし、新薬の開発に役立てる ―

順天堂大学大学院医学研究科ウイルス学の鈴木達也准教授、岡本徹主任教授らは、大阪大学、北海道大学、国立健康危機管理研究機構、タイ王国マヒドン大学との共同研究により、蚊の唾液に含まれているトール様受容体2 (TLR2)*¹リガンド*²がデングウイルス(DENV)や日本脳炎ウイルス(JEV)のような蚊媒介性フラビウイルス*³の病原性を増強する役割があることを明らかにしました。研究成果は、国際科学誌Cell Reports誌に、2025年8月29日(米国東部夏時間)にオンライン版で発表されました。

本研究成果のポイント

● 蚊の唾液に蚊媒介性フラビウイルスの感染を増強する成分があることを動物モデルで証明。

● 特に蚊の唾液に含まれてTLR2リガンドが蚊媒介性フラビウイルスの感染を増強することを発見。

● 蚊の唾液に含まれるTLR2リガンドは、好中球*⁴を活性化し様々な液性因子を放出し、効率の良いウイルス感染を成立させていることを明らかにした。

● 感染部位のTLR2阻害剤の投与は、蚊媒介性フラビウイルスの病原性を著しく低下させることを示し、新規の創薬標的を見出した。

【背景】

デングウイルス(DENV)、日本脳炎ウイルス(JEV)、ジカウイルス(ZIKV)、ウエストナイルウイルス(WNV)などの「フラビウイルス」は、蚊などの小さな虫(節足動物)によって人にうつるウイルスです。これらのウイルスは、高熱や頭痛、関節の痛み、神経の障害など、さまざまな病気を引き起こします。とくにデングウイルスは、世界で毎年約4億人が感染しているといわれており、東南アジアや中南米ではとても身近な感染症です。最近では、海外で感染した人が日本に帰国後に発症する「輸入感染」も増えており、日本でも注意が必要になっています。これらのウイルスには、現在のところ特効薬がありません。そのため、かかった場合は発熱や痛みなどの症状をやわらげる治療が中心になります。病気を防いだり、重症化を避けたりするには、ウイルスの性質や体の中でどう広がるかを詳しく理解することが大切です。特に、いくつかのウイルスに共通して効くような新しい薬やワクチンの開発が、世界中で求められています。

こうしたフラビウイルスは、人から人へ直接うつるわけではありません。感染した蚊が人の血を吸うことで、初めて人にうつります。わざわざ蚊を介して感染するという“まわりくどい”方法を、なぜウイルスが選んだのか、その理由はまだよくわかっていません。

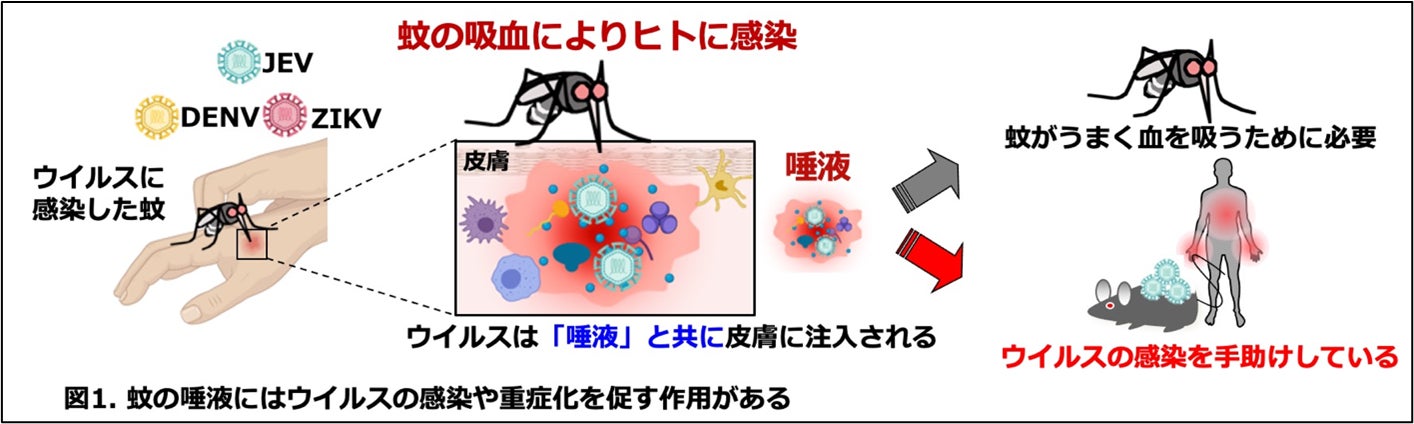

私たちの研究では、蚊が人を刺すときに注入する「唾液」に注目しています(図1)。蚊の唾液には、血が固まらないようにしたり、かゆみや痛みを感じにくくしたりする成分が含まれており、蚊がうまく血を吸うために必要なものです。ところが最近の研究で、この唾液がウイルスの感染を手助けしている可能性があることがわかってきました(図2)。つまり、蚊の唾液が、ウイルスが人の体に入りやすくなる“仕掛け”になっているかもしれないと考えて研究を行いました。

【内容】

デングウイルスや日本脳炎ウイルスなどの「フラビウイルス」は、蚊を通じて人に感染し、世界中で多くの人が病気にかかっています。これらのウイルスには、今も特効薬がなく、治療は症状をやわらげることが中心です。これまでの研究で、「蚊が人を刺すときに注入する唾液」が、ウイルスの感染や重症化を助けるらしいことは知られていましたが、なぜそうなるのか、詳しい理由はわかっていませんでした。

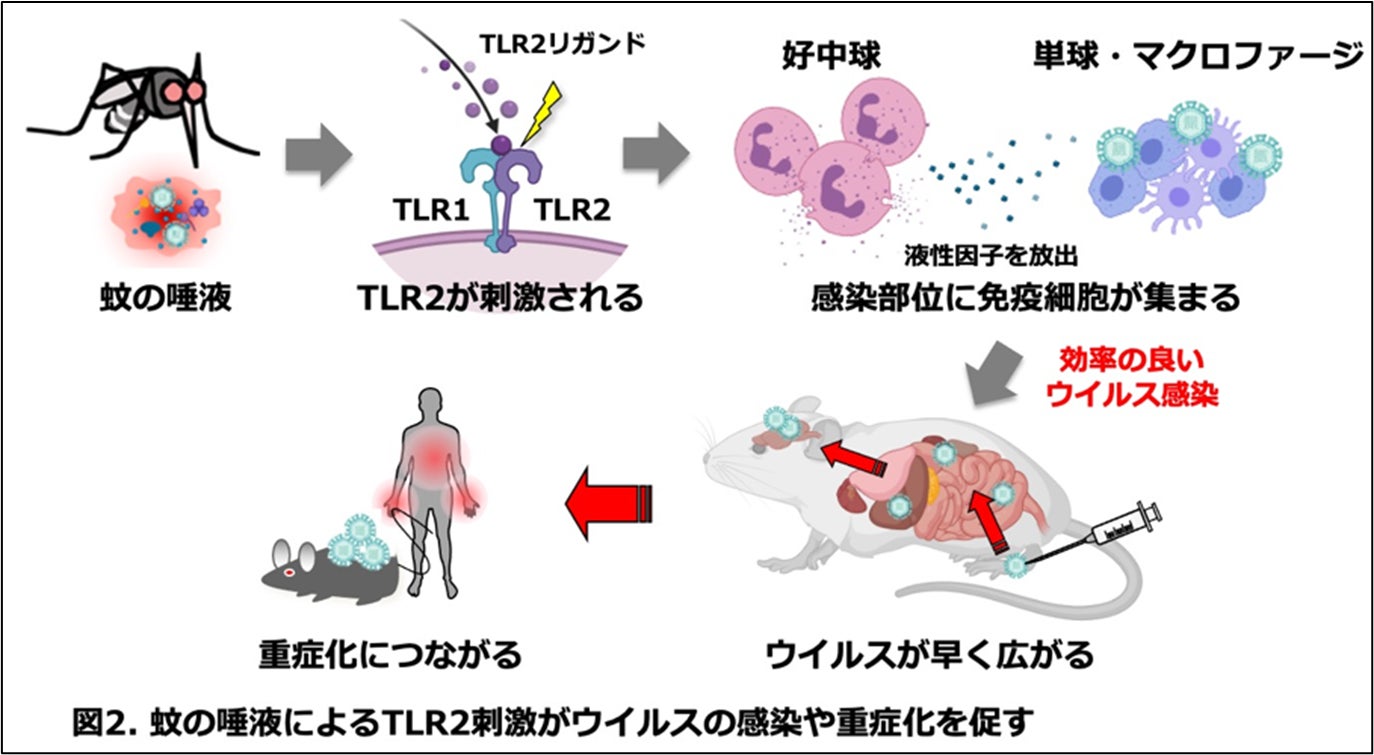

私たちの研究では、蚊の唾液に含まれる「免疫を刺激する物質」に注目しました。蚊の唾液の中には、**TLR2(トール様受容体2)**という体の免疫センサーを刺激する物質が含まれていて、それが感染した場所に免疫細胞を集めることで、ウイルスが広がりやすくなることがわかりました(図2)。

具体的には、蚊の唾液やTLR2を刺激する人工物質(Pam3CSK4*⁵)をウイルスと一緒に投与すると、以下のような結果が得られました。

・感染が早く進行し

・ウイルスが体のあちこちに広がりやすくなり

・重症化もしやすくなる

さらに、唾液が免疫細胞(好中球)を呼び寄せ、その好中球がウイルスの感染しやすい細胞(単球・マクロファージ*⁶)を引き寄せることで、ウイルスが効率よく体内で増える“手助け”をしていることも突き止めました(図2)。

この研究は、「蚊の唾液がウイルスの感染力を高める仕組み」を初めて明らかにしたもので、将来的には、TLR2を標的とした新しい予防や治療法の開発につながる可能性があります。

【研究成果の意義】

私たちの研究では、「蚊の唾液がウイルスの感染や重症化を助けている」という現象に注目し、その仕組みを分子レベルで詳しく明らかにしました。これまでにも、蚊がウイルスを運ぶことや、唾液と一緒に体に入ったウイルスが病気を重くする可能性があることは知られていましたが、なぜそうなるのか、その詳しいメカニズムはよく分かっていませんでした。

今回の研究で明らかになったのは、蚊の唾液の中にある「TLR2リガンド」と呼ばれる物質が、私たちの免疫を刺激し、ウイルスが体の中で増えやすい環境をつくっているということです。TLR(トール様受容体)は、本来、ウイルスや細菌などの異物を感知して、体を守るために働く仕組みです。しかし蚊が媒介するウイルスは、蚊の唾液を利用して、あえてこの免疫の仕組みを“逆手に取り”、自分たちの感染を広げていたのです。これはウイルスの非常に巧妙な戦略だといえます。

この発見は、単にウイルスの仕組みを明らかにしただけではありません。将来的には、蚊の唾液の働きを抑えることで感染を防ぐ、新しい治療薬やワクチンの開発につながる可能性があります。たとえば、蚊に刺されてもウイルスの広がりを抑えられるような塗り薬や、唾液の免疫への影響を防ぐワクチンの開発が期待されています。近年では、気候変動や国際的な人の移動により、蚊が生息できる地域が世界中で広がっています。その結果、デング熱、日本脳炎、ジカ熱といった蚊が媒介する病気のリスクが、私たちにとってもより身近なものとなってきました。

だからこそ、蚊・ウイルス・人のあいだにある関係を正しく理解し、科学的な根拠に基づいた感染症対策を進めることが、今後の公衆衛生においてとても重要です。

本研究は、「蚊はただウイルスを運ぶだけの存在ではなく、唾液が感染の行方を大きく左右する」という新たな視点を示し、感染症研究に新しい可能性をもたらすものです。

【用語解説】

※1 トール様受容体2(TLR2 :Toll-like receptor 2)

私たちの体には、ウイルスや細菌などの異物をすばやく察知して反応する「自然免疫」という仕組みがあります。その中心で働くのが「トール様受容体(TLR)」というセンサーのようなたんぱく質です。TLR2はその一種で、細菌の膜成分などを見つけて免疫のスイッチを入れます。この働きにより、免疫細胞が集まり、炎症反応が起こります。ただし、TLR2の反応が強すぎると、かえって病気が悪化する場合もあります。

※2 リガンド

特定の相手と結合する分子。本研究では、センサー分子であるTLR2に結合し、免疫のスイッチを入れる分子を指す。

※3 フラビウイルス

蚊やダニなどの節足動物により媒介されるウイルス。日本脳炎ウイルスやデングウイルス、ジカウイルスなどが含まれる。これらのウイルスは時に重篤な疾患を引き起こし、デングウイルスによる出血熱、妊娠中のジカウイルス感染が胎児の小頭症を発症させることが知られている。

※4 好中球

血液の中にたくさん含まれていて、普段は静かにしていますが、感染や炎症が起こるとすぐに血管から飛び出して、病原体を取り込んだり、殺菌物質を放出したりして、私たちの体を守ってくれます。

※5 Pam3CSK4

Pam3CSK4は、TLR2(トール様受容体2)を刺激するために人工的につくられた分子です。もともとは細菌の表面にある脂質(リポタンパク質)に似せて作られており、TLR2に「敵が来た」と勘違いさせて免疫を活性化させるはたらきがあります。研究では、Pam3CSK4を使ってTLR2を刺激すると、体の中で炎症が起こり、免疫細胞が集まりやすくなることがわかっています。

※6 単球・マクロファージ

単球(たんきゅう)は、血液の中にある免疫細胞の一種で、体に異物が入ってきたときに活躍します。単球は、血液の中をパトロールしていて、必要があれば体の組織に移動し、「マクロファージ」という別のタイプの細胞に変身します。マクロファージは体内に侵入したウイルスや細菌、さらには壊れた細胞などを取り込んで処理します。掃除屋さんのような役割も果たし、感染症から身を守るだけでなく、体の回復や修復にも関わっています。

【論文情報】

本研究はCell Reports誌のオンライン版に2025年8月29日付で公開されました。

タイトル: Selective TLR ligand stimulation enhances in vivo mosquito-borne flavivirus pathogenicity.

タイトル(日本語訳): 特定のTLRリガンドが蚊媒介性フラビウイルスの病原性を亢進する。

著者:Tatsuya Suzuki 1), Yuka Miyata 2), Saori Haga 2), Yumi Itoh 1), Tsukika Tanaka 1), Tomomi Hishinuma 1), Yasuko Orba 3), Yuki Eshita 3), Yusuke Sakai 4), Takeshi Kurosu 4), Shigeru Tajima 4), Chang-Kweng Lim 4), Masayuki Saijo 4) Atsushi Yamanaka 2), Thipruethai Phanitchat 5), Ronald Enrique Morales Vargas 5), Daisuke Okuzaki 2), Hirofumi Sawa 3), Takashi Satoh 6), Shizuo Akira 7), Yoshiharu Matsuura 8) and Toru Okamoto 1)

著者(日本語表記): 鈴木達也1)、宮田侑佳2)、芳賀紗緒里2)、伊東祐美1)、田中月佳1)、菱沼知美1)、大場靖子3)、江下優希3)、坂井祐介4)、黒須剛4)、田島茂4)、林昌宏4)、西條政幸4)、山中敦史4)、Thipruethai Phanitchat 5)、Ronald Enrique Morales Vargas 5)、奥崎大輔 2)、澤洋文 3)、佐藤荘 6)、審良静男 7)、松浦善治 8)、岡本徹 1)

著者所属: 1)順天堂大学大学院医学研究科ウイルス学、2) 大阪大学微生物病研究所、3)北海道大学 総合イノベーション創発機構 ワクチン研究開発拠点、北海道大学, 人獣共通感染症国際共同研究所、4)国立健康危機管理研究機構、5)マヒドン大学熱帯医学部(タイ王国)、6)東京科学大学大学院医歯学総合研究科、7)大阪大学ワクチン開発拠点先端モダリティ・DDS研究センター、8)大阪大学感染症総合教育研究拠点

DOI: 10.1016/j.celrep.2025.116210

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)(JP24fk0108658, JP24wm0125010s, JP24wm0225027, JP 24gm1610005s, JP24ym0126815j, JP23ym0126815j, JP23wm0325050s, JP243fa627005h、文部科学省科学研究費助成事業学術変革(A)「オートファジーから拡がる膜界面生物学」(25H01326)、文部科学省科学研究費助成事業日本学術振興会基盤研究(20H03495, 21K154510, 23K06537)の研究支援を受けて実施されました。

なお、本研究にご協力いただいた皆様には深謝いたします。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像