TikTok、クリエイター向けメンタルヘルス講習会を初開催

初のクリエイター向けメンタルヘルス講習会を実施

メンタルヘルス(精神面での健康)は、誰もが不調や病を経験する可能性がある身近なテーマですが、まだまだ十分な情報が行き届いているとはいえません。そしてTikTokには、悩みを抱える多くのユーザーの皆さまもいらっしゃいます。

そこでTikTokでは、メンタルヘルスに関する問題について社会の関心を高め、正しい知識を広めるために、2022年9月12日より10月10日まで啓発キャンペーン(https://www.tiktok.com/tag/%E5%A4%A7%E5%88%87%E3%81%AA%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8D%E3%81%86)を実施。ハッシュタグ「#大切なひとを守ろう(https://www.tiktok.com/tag/%E5%A4%A7%E5%88%87%E3%81%AA%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8D%E3%81%86)」で、さまざまな啓発動画を見ることができます。

さらにTikTok Japanはクリエイターの皆さまをサポートするため、精神保健・メンタルヘルスの専門家を招き、クリエイターの皆さま向けにTikTok Japanとして初のメンタルヘルス講習会を開催し、講師として国立精神・神経医療研究センターで心の健康やメンタルヘルスを研究している小塩靖崇先生をお招きしました。当日はTikTokの人気クリエイター13組(14名) が集まり、小塩先生のお話に熱心に聞き入りました。

そんな方々がTikTokで相談したり、コメントで共感したり励まし合ったりと、「TikTokでなら言える」というケースがたくさんありました。そこで「TikTokのようなプラットフォームの特性を生かせば、悩みを持つ方々と適切な相談窓口や専門家をつなぐ架け橋になれるかもしれないと強く感じている」と石谷。そこで、10月10日の国際メンタルヘルスデーに合わせ、クリエイターの皆さま向けに初のメンタルヘルス講習会を実施することになりました。

最後に石谷は、「クリエイターの皆さまとともに、長期的な啓発活動をやっていきたい。悩みを持つユーザーさんに寄り添う存在になっていただけるとありがたい」と参加クリエイターの皆さまに呼びかけました。

原点は、ひとりの患者さんとの出会い

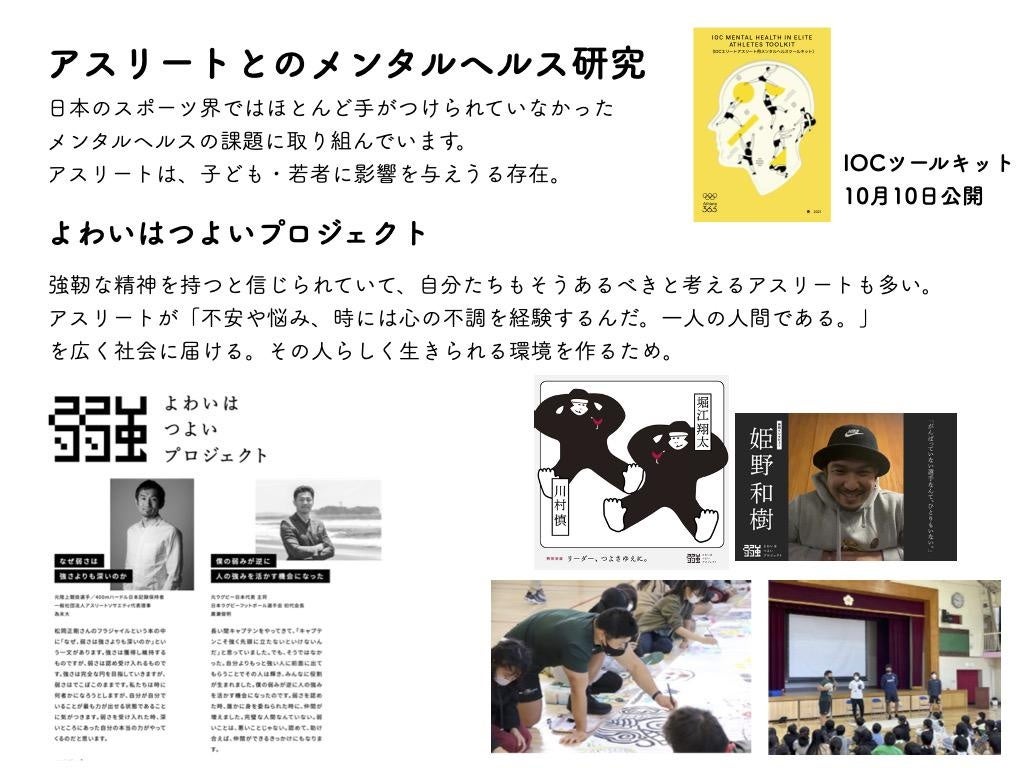

さらに元ラグビー日本代表の高校教諭との出会いをきっかけに、アスリートのメンタルヘルス問題にも取り組むようになった小塩先生。「メンタルヘルスを他人ごとでなく、自分ごとにする」をテーマに、メンタルヘルスリテラシーの向上を目指しています。

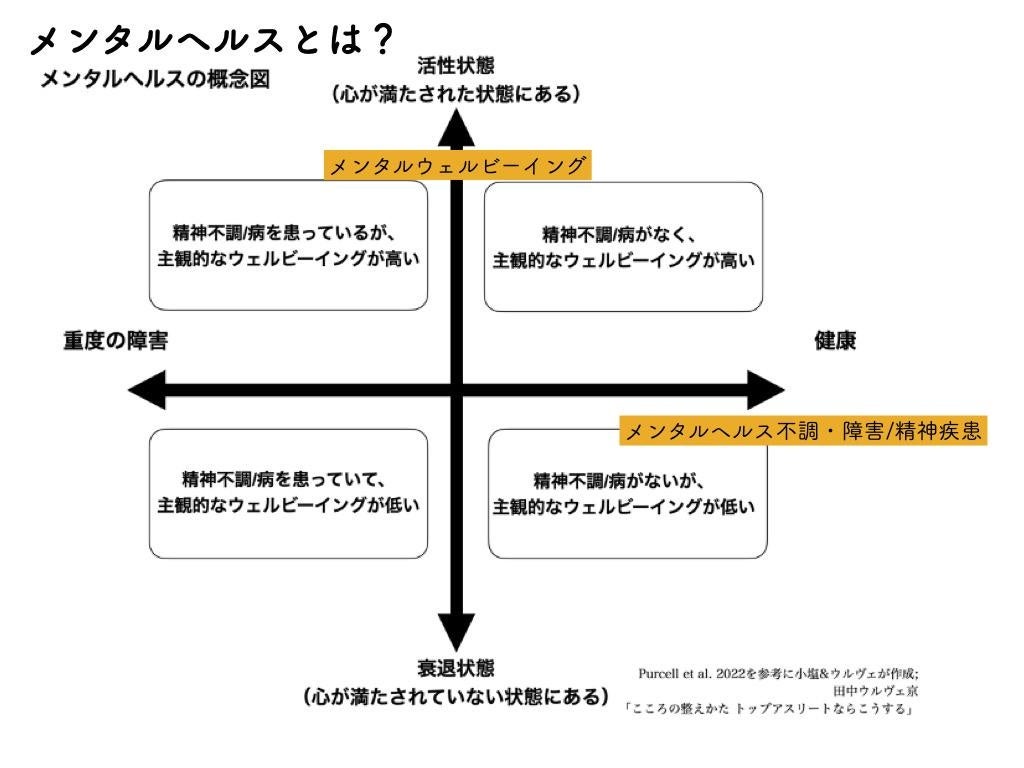

次に小塩先生は、「メンタルヘルスとは何か」を説明しました。メンタルヘルスには「メンタルヘルス不調・障害/精神疾患」と「メンタルウェルビーイング」の2つの軸があると小塩先生はいいます。前者はメンタルが健康か不調/病を患っているかという軸です。一方後者は、心が満たされている状態かどうか、という軸です。単にメンタルの状態が良い・悪いというだけでなく、「精神は健康だが満たされていない」「精神不調/病を患っているが、心は満たされている」といった状態もあるのです。

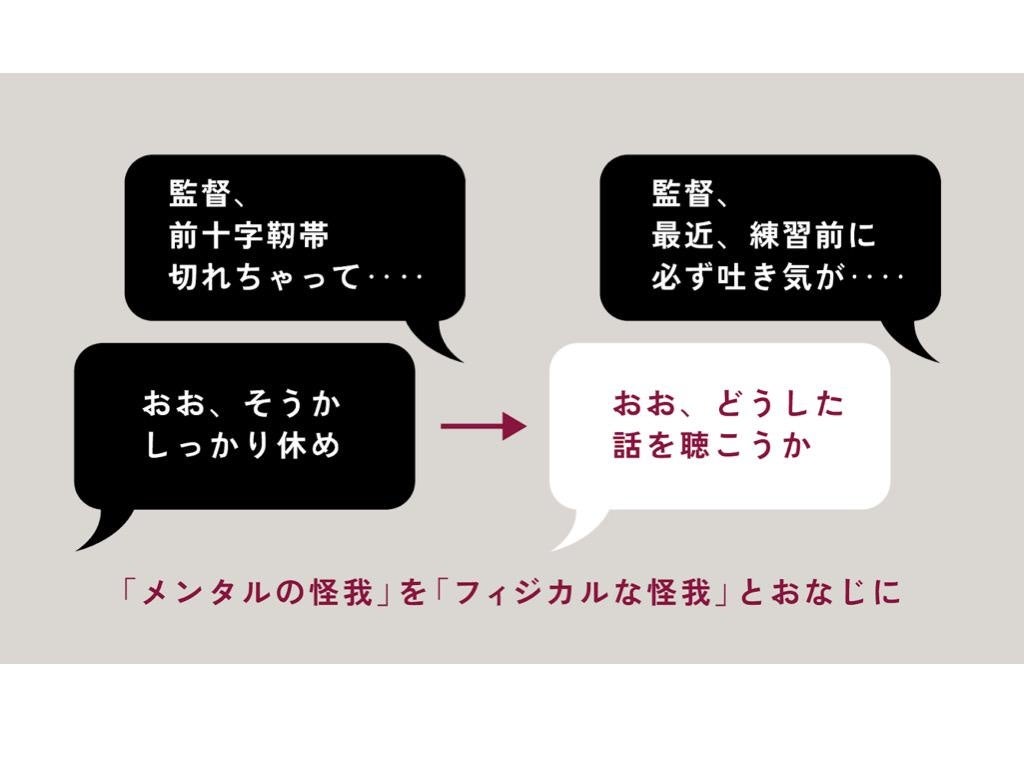

例えばアスリートが身体的なケガをした場合、監督は「しっかり休め」というでしょう。ところが、例えば「練習前に必ず吐き気がします」といった精神的な不調に関しては、「いいから早く走ってこい」と軽視しがちです。しかしメンタルの不調は身体的なケガと同様、根性で解決するものではありません。ですから「メンタルのケガ」も「フィジカルなケガ」と同じように扱うべきだ、と小塩先生は訴えます。

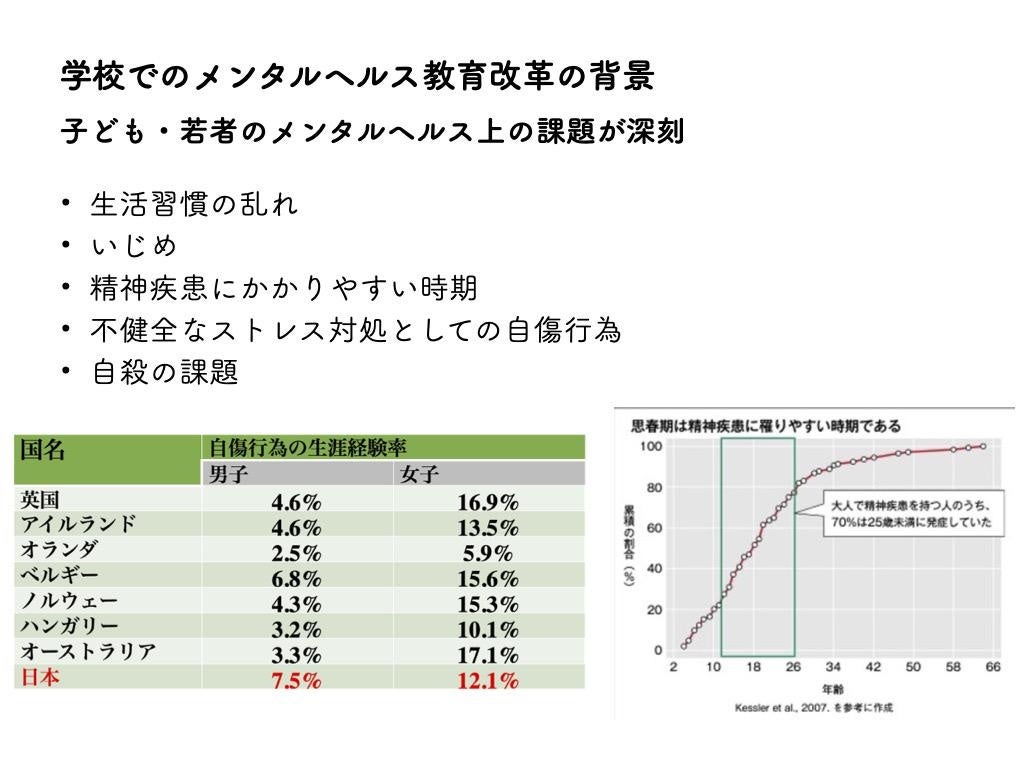

次に小塩先生は、教育の現状について紹介しました。実は2022年度から使われている高校の学習指導要領には、「精神疾患の予防と回復」という項目が追加されています(※4)。また小・中学校でも、メンタルヘルスに関する教育は充実してきています。

その背景には、子どもや若者のメンタルヘルス上の課題の深刻化があります。生活習慣の乱れやいじめなどに加え、思春期はそもそも精神疾患にかかりやすい時期です。そんな中、早いタイミングでメンタルヘルスに関する知識を教えていくことで、若者がこの課題について知ることは、大きな意義があるでしょう。また学校教育に組み込まれることで、社会的な関心が高まる効果もある、と小塩先生は説明しました。

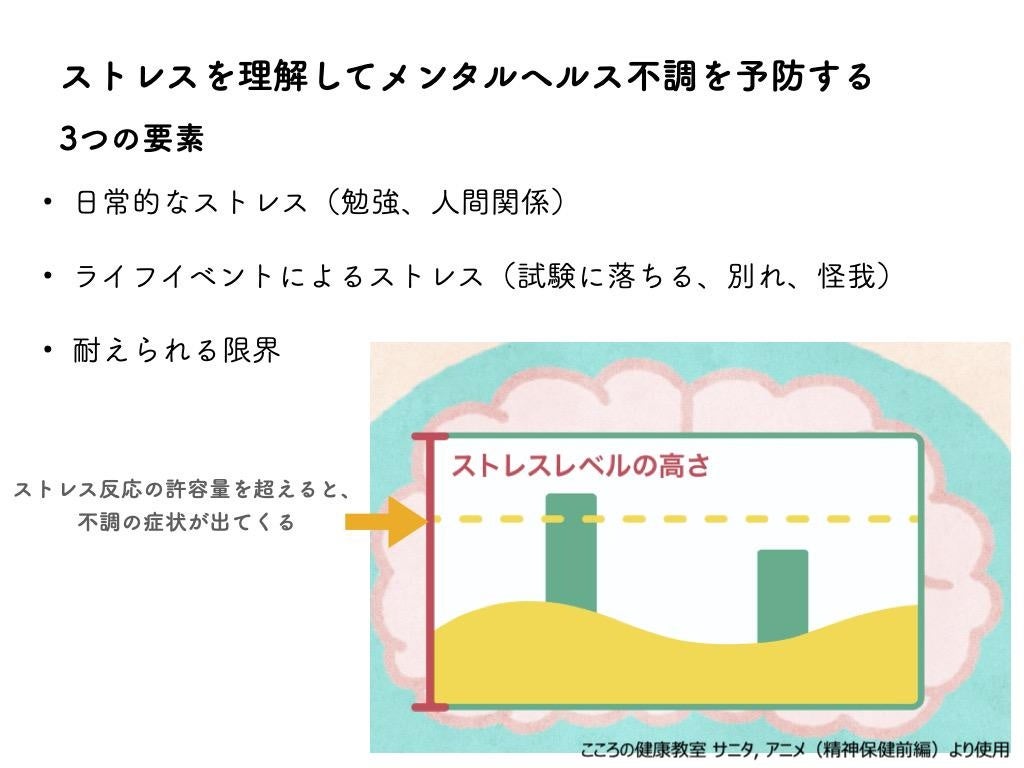

では、メンタルヘルス不調を予防するにはどうすればいいのでしょうか。小塩先生は「ストレスを理解する」ことが大切だといいます。ストレスには3つの要素があります。「日常的なストレス」「ライフイベントによるストレス」「耐えられる限界」です(※5)。

日常的なストレスは、私たちが生活の中で日常的に受けるストレスです。勉強や通常の仕事、人間関係のストレスなどがこれに当たります。ライフイベントによるストレスというのは、試験に落ちる、恋人と別れる、ケガをするなど、予期せぬ出来事によるストレスです。この2つのストレスの合計が自分の「耐えられる限界」を超えてしまうと、不調の症状が出てきます。

2つ目の対策は、思いがけないストレスに対処すること。予期せぬ出来事が起こったら、気分転換をしたり、身近な人に相談したりといった方法で対処することが効果的だと小塩先生はいいます。しかしいざそういった出来事が起きてしまうと自分からアクションを起こすのも難しくなるので、日頃から周囲が声を掛けてくれるような環境を作っておくことも大切だと小塩先生は指摘しました。

不調にいち早く気付くことが大切

人間のメンタルは、スポンジのボールのように、しなやかな回復力を持っています。一時のストレスで押しつぶされても、ストレスを取り除けば自然と回復できるのです。ところがストレスを受け続けると、つぶれた状態から元に戻れなくなります。だから、メンタルヘルスの不調になるべく早く気付くことも大切です。

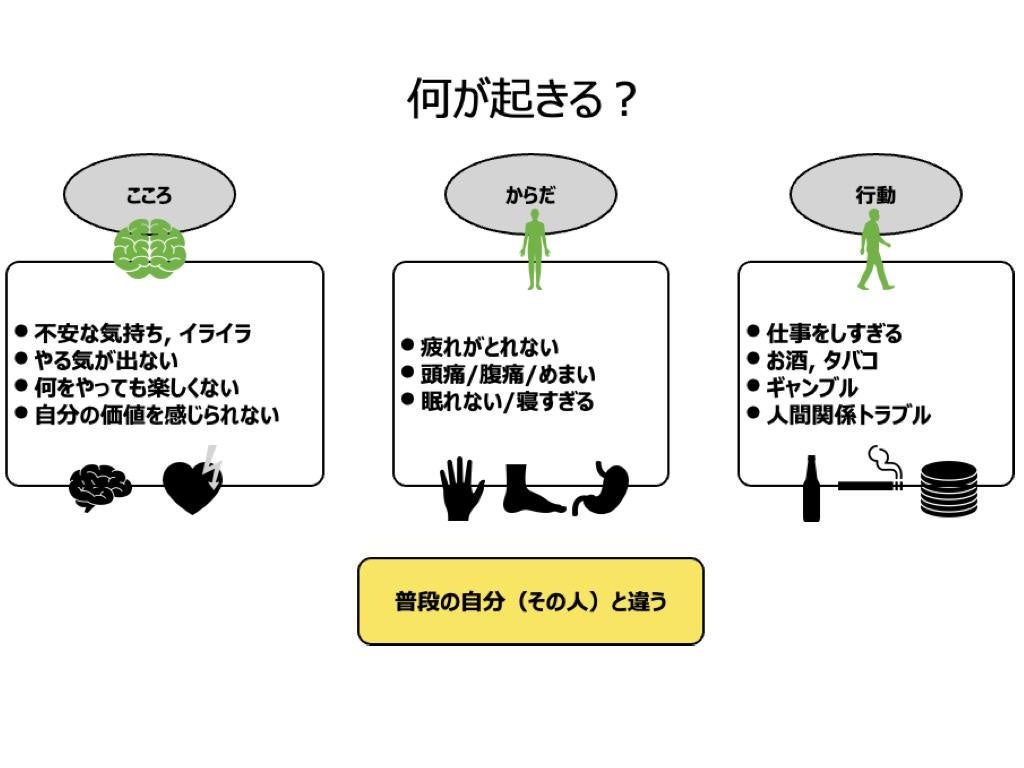

メンタルヘルス不調の症状を、小塩先生は「こころ」「からだ」「行動」に分けて説明しました。「こころ」の症状としては、不安な気持ちやイライラ、やる気がでない、何をしても楽しくない、自分の価値を感じられない、などが挙げられます。同様に「からだ」の症状は、疲れが取れない、頭痛・腹痛・めまいがある、眠れない・寝すぎる、など。「行動」に現れる症状には仕事をしすぎる、お酒やタバコ、ギャンブル、人間関係トラブルなどがあります。いずれも、「普段の自分(や友だち)とは違う」ことがメンタルヘルス不調のサインとなります。つまり「普段の自分や友だち」を知っておくことが、メンタルヘルス不調に早期に気付くポイントになります。

では、メンタルヘルスからの回復にはどんな要素が必要なのでしょうか。小塩先生は、自分も含めた「メンタルヘルスリテラシーの底上げ」(※7)が重要だと訴えます。精神疾患に偏見を持たず、心の健康を維持するためにすべきことを理解していれば、困ったときに適切な助けを求めたり、困っている人に適切な対処をすることができます。

メンタルヘルスは、適切な対処をすることで回復するだけでなく、成長することもできます。ですから皆がメンタルヘルスについての知識を持ち、誰もが悩みや不安を伝えやすい世の中にしていくことが重要だと小塩先生はいいます。

最後に小塩先生は、メンタルヘルスへのアプローチを金魚と水槽に例えて説明しました。悩んでいる本人に「悩みを話せるようになろう」と訴えるのは、満腹の金魚にエサを与え続けるようなもの。でも金魚を健康に育てるには、水槽という周りの環境を整えること、つまり「人の悩みを聞ける人を増やす」ことも重要です。だから、社会の一人ひとりがメンタルヘルスについて知ることが大切だ、と訴えました。

クリエイターにできることとは

熱のこもった小塩先生のお話しを受け、クリエイターからはたくさんの質問が出ました。僧侶をしているというクリエイターのドリフト僧侶 こまっちゃん🥴(https://www.tiktok.com/@drift_soryo)さんは、各所で法話をすることはあるが、いざ悩みを相談されたとき、どんなアドバイスをすればいいかを質問。これに対し、「自分一人でできることは多くない」と小塩先生。必ずしもいいアドバイスができなくとも、話を聞くだけで相談者にはプラスになると回答しました。

TikTok Japanでは、今回の経験を元に、さらにプラットフォームの安心安全を推進するために、今後も幅広いテーマについて積極的に取り組みを進めていきます。

※1 出典:世界精神保健日本調査セカンド http://wmhj2.jp/report/

※2 出典:Solmi M, et al. Mol Psychiatry. 2022 Jan;27(1):281-295. 詳細は下記です。 Solmi M, Radua J, Olivola M, Croce E, Soardo L, Salazar de Pablo G, Il Shin J, Kirkbride JB, Jones P, Kim JH, Kim JY, Carvalho AF, Seeman MV, Correll CU, Fusar-Poli P. Age at onset of mental disorders worldwide: large-scale meta-analysis of 192 epidemiological studies. Mol Psychiatry. 2022 Jan;27(1):281-295. doi: 10.1038/s41380-021-01161-7.

※3 出典:世界精神保健日本調査セカンド http://wmhj2.jp/report/

※4 出典:文部科学省「高等学校学習指導要領解説 保健体育・体育編」, 2018. https://www.mext.go.jp/content/1407073_07_1_2.pdf

※5 出典:こころの健康教室 サニタ https://sanita-mentale.jp/material.html

※6 出典:Ojio, Yasutaka et al. “Sleep Duration Associated with the Lowest Risk of Depression/Anxiety in Adolescents.” Sleep vol. 39,8 1555-62. 1 Aug. 2016, doi:10.5665/sleep.6020

※7 出典:国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部 メンタルヘルスリテラシーについて https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/about/mhl.html

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- ネットサービススマートフォンアプリ

- ダウンロード