臨床的フレイル尺度(CFS)は身体・認知の“弱り”を総合的に捉え、心不全患者の予後を識別

― 主観的評価は客観的検査を上回るのか ―

順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学の中出泰輔 非常勤助教、藤本雄大 大学院生、真優スレーシュワル 大学院生、赤間友香 大学院生、末永祐哉 准教授らの研究グループは、心不全患者における臨床的フレイル尺度(CFS)*¹と退院後の予後との関連を明らかにしました。本研究では、世界最大規模の心不全レジストリ*²の一つであるJROADHF-NEXT*³研究の研究のデータを用いて、退院時のCFSと退院後の全死亡との関連を解析しつつ、さらに、退院時に実施された客観的な身体機能検査(歩行速度、SPPB*⁴、椅子立ち上がり試験、握力、6分間歩行)およびMini–Cog*⁵との関連を検証しました。その結果、CFSスコアが高い(=よりフレイル)患者ほど退院後の予後が不良であり、CFSは客観的な身体機能検査およびMini–Cogの成績を的確に反映することが明らかになりました。さらに、従来モデル(MAGGICリスクスコア*⁶+logBNP*⁷)にCFSを追加したモデルは、SPPBおよびMini-Cogといった客観的検査を追加したモデルよりも高い予後予測能を示しました。この成果は、心不全患者の退院時評価におけるCFSの有用性を示すものであり、早期の介入や治療戦略の改善につながることが期待されます。

本研究成果は、循環器領域の世界的トップジャーナルである The Journal of the American College of Cardiology(J Am Coll Cardiol)オンライン版に2025年10月15日付で掲載されました。

本研究成果のポイント

● CFSは、心不全患者の退院後予後と有意に関連していた。

● CFSは、客観的な身体機能・認知機能の指標を的確に反映していた。

● CFSを組み込んだモデルは、客観的検査(SPPB・Mini-Cog)を用いたモデルより高い予後識別能を示した。

背景

フレイルとは、加齢と共にみられる心身の脆弱性を指し、身体的な衰え(身体的フレイル)に加えて認知機能の低下(認知フレイル)など多面的な側面があり、評価方法も多数存在して複雑化し多くの時間を要します。その結果、日常診療において評価や活用が難しいという課題がありました。その中で注目されているのが、CFSです。CFSは「見た目」に基づいてフレイルを9段階で評価する簡便な方法であり、短時間で判定できるため臨床現場で有用とされています。さまざまな疾患において予後と関連することが知られていますが、心不全患者に特化した大規模研究で、予後との関連を示した報告は世界的にもありませんでした。一方、CFSは主観的な指標であるため、握力や歩行速度などの身体機能検査やMini-Cogなどの認知機能検査といった客観的な指標とどの程度一致するのかは、これまで十分に明らかではありませんでした。

本研究は、この臨床的な使いやすさとエビデンスの空白の両方に着目し、CFSが身体・認知の“弱り”をどれだけ正確に映すのか、そして心不全患者の退院後リスクをどこまで見分けられるのかを、心不全レジストリの一つであるJROADHF-NEXT研究の結果を用い、その点を体系的に検証しました。

内容

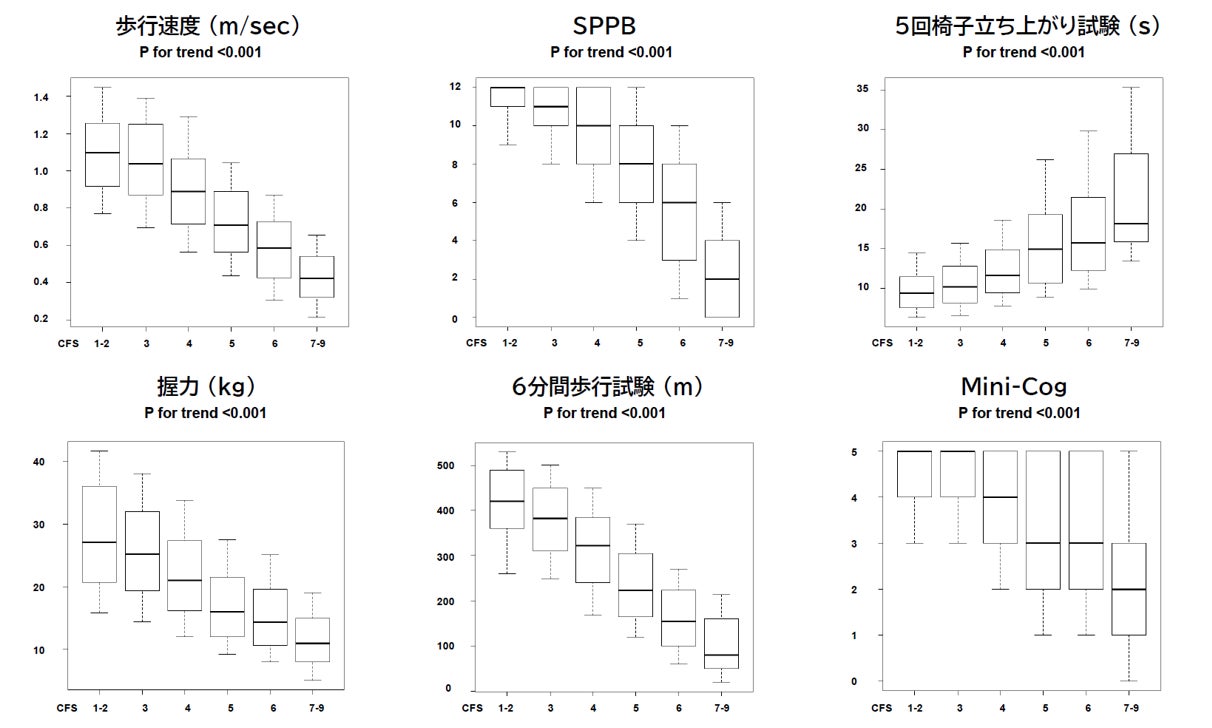

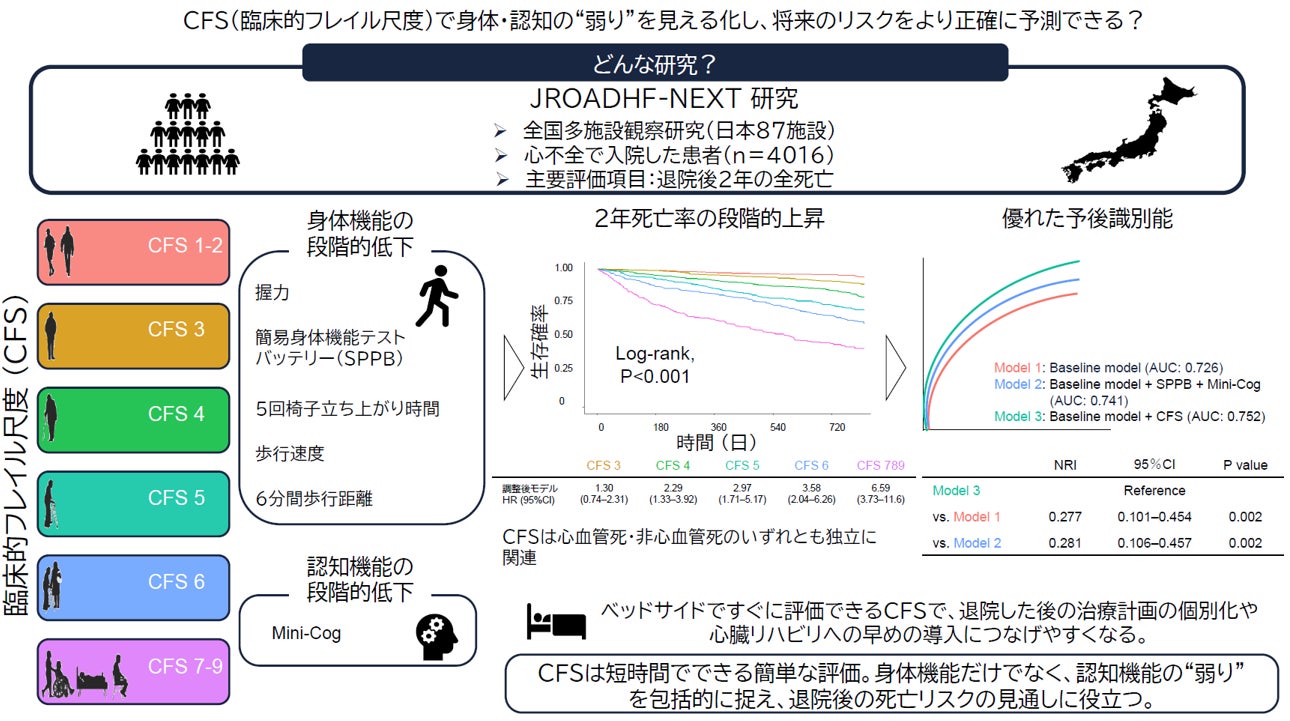

本研究は、全国87施設が参加する前向き多施設レジストリJROADHF-NEXT研究の結果を用いた解析です。2019年4月1日~2021年4月30日に入院した心不全患者を登録し、退院前の安定期にCFSを実施しました。登録 4,016例のうちCFS欠測を除く 3,905例(平均73歳、男性61.5%)を対象に、CFSを1–2/3/4/5/6/7–9の6群に層別し、あわせて身体機能(歩行速度、SPPB、椅子立ち上がり試験、握力、6分間歩行)と認知機能(Mini-Cog)を客観的に評価し、主要評価項目は退院後2年の全死亡としました(追跡率84.9%)。結果として、CFSが高いほど 身体機能・認知機能は段階的に低下しました(全指標で傾向検定 P<0.001)(図1)。2年間で725例(18.6%)が死亡し、CFSの上昇に伴い死亡率は一貫して増加しました(ログランクP<0.001)。調整後Cox解析*⁸では、CFS4:HR 2.29(1.33-3.92)/CFS5:2.97(1.71-5.17)/CFS6:3.58(2.04-6.26)/CFS7–9:6.59(3.73-11.63)(基準=CFS1–2)と段階的なリスク増加を示し、CFSを連続変数でみても1点上昇あたりHR 1.42(1.33-1.52)と独立した関連を認めました。心血管死・非心血管死のいずれでも同様の傾向でした(図2)。予後予測能の比較では、ベースラインモデル(MAGGICリスクスコア+logBNP)の AUC*⁹ 0.726 にCFSを追加するとAUC 0.752(Δ0.026、P=0.014)へ改善し、NRI*¹⁰ 0.277(0.101-0.454、P=0.002)を示しました。さらに、SPPB+Mini-Cog を加えたモデルと比べても、CFSを加えたモデルの方が再分類改善(NRI 0.281、P=0.002)を示し、ベッドサイドでの簡便評価が予後層別化に実用的であることが裏付けられました。

今後の展開

今回の結果から、退院前のベッドサイドで CFSを標準的に実施することが、現実的で効果的な第一歩だと示されました。短時間で評価できるため、高リスク患者を早期に把握し、退院計画や多職種連携(心臓リハビリ、老年科、在宅・地域支援)へ速やかに橋渡しできます。また、電子カルテにCFSを組み込み、スコア(本研究では CFS≥4 を一つの目安)に応じた自動アラートを設定することで、介入の抜け漏れを防ぎ、転倒予防・栄養・口腔・服薬支援などの介入を迅速に開始できます。こうした運用により、CFSは予後に好影響を与え得る実践的ツールとして機能します。今後は、外来や他の循環器疾患への適用拡大、国際的妥当性の検証、および施設規模に応じた閾値の最適化を進め、CFSを標準ケアの中核へ定着させていきたいと考えています。

図1:CFSカテゴリ別の身体機能・認知機能の分布(箱ひげ図)

歩行速度、SPPB、椅子立ち上がり試験、握力、6分間歩行、Mini-CogはいずれもCFS高値ほど不良(全指標で傾向検定 P<0.001)

図2:本研究の結果のまとめ

JROADHF-NEXT(n=4,016)において、ベッドサイドで迅速に評価できる臨床的フレイル尺度(CFS)は、客観的な身体機能および認知機能の指標を的確に反映し、2年全死亡と独立して関連していた。CFSは心血管死・非心血管死のいずれに対しても一貫した段階的関連を示し、SPPBおよびMini-Cogを含むモデルと比べて優れた予後識別能を示した。

用語解説

*1 臨床的フレイル尺度(Clinical Frailty Scale:CFS)

診察所見と日常生活の自立度などを総合して評価する9段階のフレイル指標。短時間で判定でき、数値が高いほどフレイルが重いことを示す。

*2心不全レジストリ

心不全患者の診療情報と転帰を多施設で体系的に収集する前向きデータベース。大規模サンプルにより実臨床を反映した解析が可能になる。

*3 JROADHF-NEXT (The Japanese Registry Of Acute Decompensated Heart Failure-NEXT)

全国規模の心不全前向き多施設レジストリ。2019年4月1日~2020年9月30日に全国87施設で心不全患者を登録し、DPCを含む臨床情報やバイオマーカーを統合した新規データベースを構築、心不全の発症・重症化の予測指標/リスク層別化法の開発と有効性検証を目的とする。

*4 SPPB(Short Physical Performance Battery)

立位バランス、4m歩行速度、5回椅子立ち上がりの3テストの合計(0–12点)。点数が低いほど身体機能の低下を示す。

*5 Mini-Cog(認知機能検査)

3語想起と時計描画から成る簡便な認知機能スクリーニング。認知機能低下を客観的に把握できる。

*6 MAGGICリスクスコア

国際共同研究に基づく心不全の予後予測スコア。年齢、左室駆出率、血圧、腎機能、体格、薬物治療など複数因子から死亡リスクを推定する。

*7 Log BNP

心不全の重症度を反映する生体指標BNPの対数変換値。分布の歪みを補正し、統計解析の安定性を高める目的で用いる。

*8 調整後Cox解析(Cox比例ハザードモデル)

追跡期間中のイベント発生リスク(ハザード比:HR)を推定する統計手法

*9 AUC(Area Under the Curve:受信者動作特性曲線下面積)

モデルの識別能(見分ける力)を0.5~1.0で表す指標。数値が大きいほど性能が高い。

*10 NRI(Net Reclassification Improvement:ネット再分類改善度)

新たな指標を加えることで、個々の患者の予測リスクがより適切に上下へ再分類された程度を数値化する指標。0に近い=改善なし、正の値=改善、負の値=悪化を示す。

研究者のコメント

今回の研究の大きな強みは、全国規模で多くの患者さんを対象に、体の機能と認知機能を同時に評価し、退院後2年間にわたって追跡したことです。その結果、CFS(臨床的フレイル尺度)は、従来の客観的な検査よりも優れた予後予測力を持つことがわかりました。ただし、CFSにはいくつかの注意点もあります。CFSは「見た目」の印象に基づくため、どうしても主観的な部分があります。そのため、非常に元気な人や寝たきりに近い人では差が出にくいことや、心の問題や社会的な状況を反映しにくいこと、一時的な体調不良と長期的な障害を区別しにくいといった課題があります。さらに、カナダで作られた基準を用いているため、日本を含む他の国でそのまま使えるのか、また若い患者さんに適しているのかといった点も検討が必要です。

結論として、CFSは患者さんを大まかに見分ける“スクリーニング”の道具としてはとても有用です。ただし、より詳しい情報を得るためには、握力や歩行速度、Mini-Cogなどの客観的な検査を組み合わせて行うことが、今後も大切だと考えています。

原著論文

本研究はThe Journal of the American College of Cardiology(J Am Coll Cardiol)誌のオンライン版に2025年10月15日付で公開されました。

タイトル: Frailty Scale Captures Multidimensional Vulnerability and Predicts Mortality in Heart Failure

タイトル(日本語訳): 臨床的フレイル尺度(CFS)は心不全患者の多面的脆弱性を捉え、死亡リスクを予測する

著者:Taisuke Nakade 1), Yudai Fujimoto 1), Yu Suresvar Singh 1), Yuka Akama 1), Tomomi Ide 2), Keisuke Kida 3), Shouji Matsushima 2), Hidetaka Kaku 2), Nobuyuki Enzan 2), Masataka Ikeda 2), Takeshi Kitai 4), Tatsunori Taniguchi 5), Takahiro Okumura 6), Takeshi Tohyama 2), Hiroyuki Tsutsui 7) and Yuya Matsue 1)

著者(日本語表記): 中出 泰輔 1), 藤本 雄大 1),真 優スレーシュワル 1), 赤間 友香 1), 井手 友美 2), 木田 圭亮 3), 松島 将士 2), 加耒 秀隆 2), 円山 信之 2), 池田 昌隆 2), 北井 豪 4), 谷口 達典 5), 奥村 貴裕 6), 遠山 岳詩 2), 筒井 裕之 7), 末永 祐哉 1)

著者所属(日本語表記): 1) 順天堂大学, 2) 九州大学, 3) 聖マリアンナ医科大学, 4) 国立循環器病研究センター, 5) 大阪大学, 6) 名古屋大学, 7) 国際医療福祉大学

井手 友美先生は2024年5月17日ご逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。

DOI: jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2025.09.1590

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)(JP19ek0210080)および 厚生労働科学研究費補助金(20FC1051)の支援を受けました。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像