全ゲノム解析とAIタンパク質構造予測で「診断難民」の病因を解明

――未診断疾患を救う新しい診断支援アプローチ――

発表のポイント

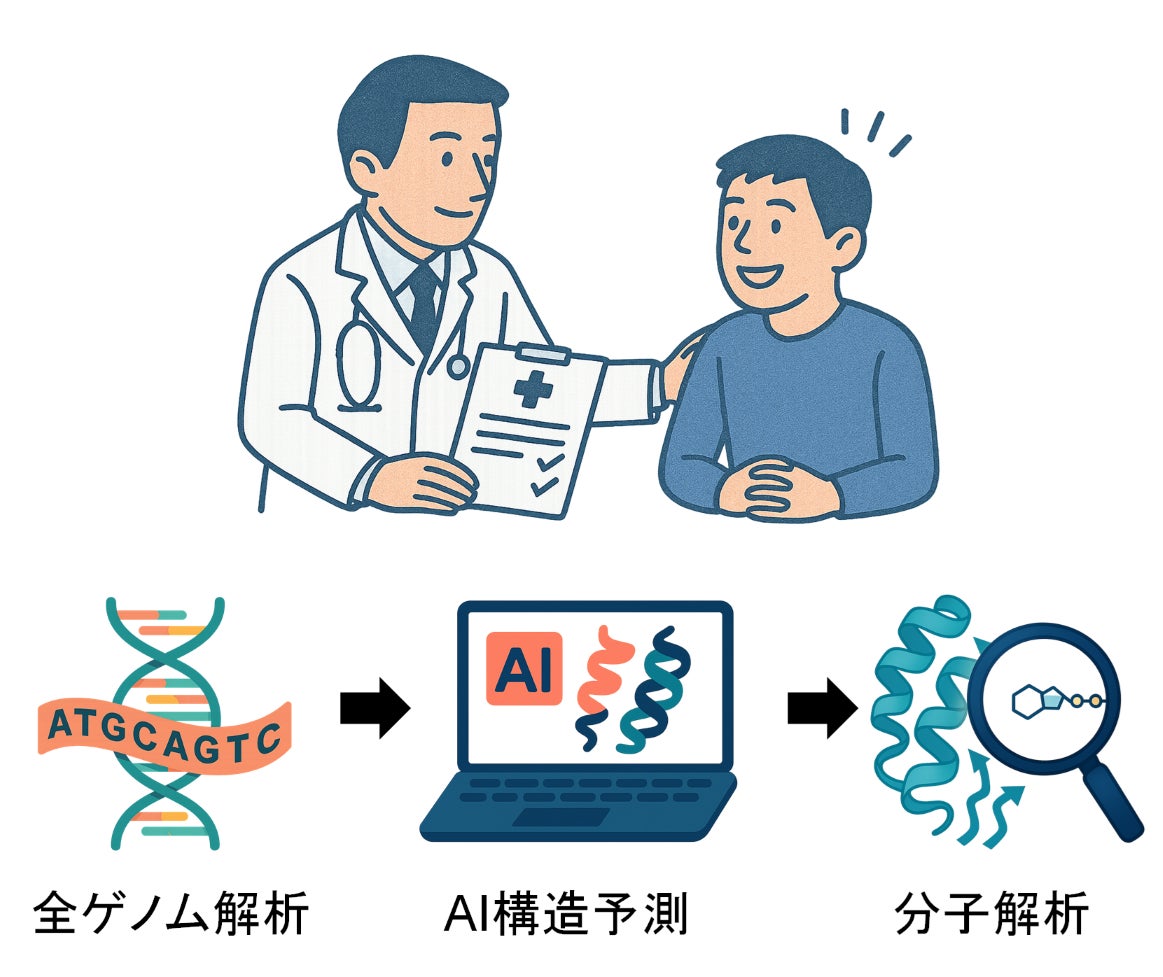

◆ 長年原因不明の症状に苦しむ患者を対象に、全ゲノム解析とAIによるタンパク質構造予測を組み合わせた統合解析を実施し、病気の原因となる遺伝子変化を特定しました。

◆ この遺伝子変化がDNA修復に関わる酵素の分子構造を変化させ、その働きを妨げる可能性を明らかにしました。

◆「全ゲノム解析→AI構造予測→分子科学的解析」という新しい診断支援の枠組みを初めて示した実証例であり、これまで診断がつかなかった患者の病因解明と診断支援が加速すると期待されます。

概要

順天堂大学大学院医学研究科の村山圭教授、岡﨑康司教授らと、東京大学先端科学技術研究センターの石北央教授、熊谷晋一郎教授らの研究グループは、長年にわたり原因不明の症状に苦しむ「診断難民」(注1)の一例を対象に研究を行いました。研究チームはまず、全ゲノム解析(注2)によって原因となる可能性のある遺伝子変異を特定し、その遺伝子がコードするタンパク質の立体構造をAIで予測(注3)しました。さらに、その変異がタンパク質の働きに与える影響を分子レベルで解析しました。その結果、DNA修復に関わる酵素(注4)のアミノ酸変異が、酵素の立体構造をゆがめ、その働きを阻害している可能性を分子レベルで明らかにしました。本研究は、AIによる構造予測技術を用いて、特定の患者の遺伝子変異が引き起こす分子機構を直接可視化した初めての事例の一つです。「全ゲノム解析→AI構造予測→分子科学的解析」という新たな診断支援の流れを提示しており、今後、原因不明の症状に苦しむ「診断難民」への診断支援の一助となることが期待されます。

発表内容

多くの患者が、長年にわたり原因不明の体調不良や慢性症状に苦しみながら、医学的に明確な診断が得られないまま放置される、いわゆる「診断難民」の問題は深刻な社会的課題となっています。これらの患者の中には、全ゲノム解析を受けて変異が見つかってもその意味がわからず、診断に結びつかないケースが少なくありません。その背景には、遺伝子変化がタンパク質の立体構造や機能にどのような影響を及ぼすかを分子レベルで解釈する手法が限られてきたことがあります。

順天堂大学大学院医学研究科小児思春期発達・病態学の村山圭教授、同大学大学院医学研究科難治性疾患診断・治療学/難病の診断と治療研究センターの岡﨑康司教授、八塚由紀子准教授らは、東京大学先端科学技術研究センターの石北央教授、熊谷晋一郎教授、斉藤圭亮准教授らとの共同研究により、数十年にわたって診断がつかず、国内外の多数の医療機関を受診しても原因不明とされてきた一人の患者を対象に解析を行いました。全ゲノム解析の結果、アミノ酸置換を伴う遺伝子異常が特定されました。その変異遺伝子がコードするタンパク質の立体構造を把握できれば、どの機能が損なわれ、最終的にどのように症状が現れるかを分子レベルで推定できます。しかし、従来の構造決定の手法(X線結晶構造解析法やクライオ電子顕微鏡法)では、試料調製から構造決定まで長い時間と労力を要し、また構造が必ず決定できる保証もありません。そこで研究チームは、2024年のノーベル化学賞の対象となったAI構造予測技術を用いて変異体の立体構造を迅速に推定し、DNA修復に関わる酵素の活性の要となる部位に異常が及ぶ可能性を明らかにしました。

DNA修復酵素は、エネルギー源となるATP(注5)を結合して働きます。ATPが結合していないときは(ATP結合部位が)「開いた構造」にあり、ATPが結合すると「閉じた構造」になってエネルギーを使います。その後、使い終えた分子を手放すと開構造に戻る――この開閉サイクルで働きます。ところが、本研究で特定した遺伝子変化では、ATPをつかまえる“指”の位置がわずかにずれ、本来はくっつかない部分どうしが思わぬ“結びつき”を作ってしまい、ふたが閉じたまま戻りにくい状態になりがちです。その結果、 ATPの収まりと開閉サイクルが乱れ、DNA修復に不可欠な酵素活性が低下する可能性が高いことがわかりました(図1)。

このように、AIが予測した立体構造を活用することで、従来の塩基配列解析だけでは判断できなかった「構造のゆがみ」や「機能低下のメカニズム」を視覚的かつ分子科学的に明らかにしました。遺伝子情報とタンパク質構造の変化を結びつけて病因を具体的に読み解く実践的な枠組みを示した成果です。

本研究は、原因不明の症状の背後に潜む“見えなかった原因”を構造から捉える新たな道を拓きました。ゲノム・構造・分子機構を統合する本アプローチの普及によって、未診断疾患における機序解明と診断支援が加速し、診断難民を支える一助となることが期待されます。

さらに、本研究のようなタンパク質構造に基づく可視化による理解は、医師や研究者だけでなく、患者自身が「自分の身体の中で何が起きているのか」をより直感的に理解する手がかりにもなります。たとえ現時点で治療法が確立していなくても、その分子レベルの機序が明らかになることで、患者が自らの症状を理解しやすくなり、心の支えとなる可能性があります。科学的な可視化を通じて、患者自身の理解と受容を支えることも、本研究の重要な意義の一つです。

図1:DNA修復酵素の開閉サイクルと遺伝子変化の影響。ATPが結合部位(P-loop)に結合すると閉じた構造でエネルギーを使い、使い終えた分子(ADP + リン酸)を手放すと開いた構造に戻る(a)。今回の遺伝子変化によるアミノ酸置換(T652→R652)では、 ATPをつかまえる“指”(K654, T655)がずれ(b)、本来はくっつかない部分の思わぬ“結びつき”(R652とD973;破線)が生じてふたが閉じたまま戻りにくい状態になる(c)。

発表者・研究者等情報

順天堂大学

大学院医学研究科小児思春期発達・病態学 / 難治性疾患診断・治療学

村山 圭 教授

大学院医学研究科難治性疾患診断・治療学 / 難病の診断と治療研究センター

岡﨑 康司 教授

八塚 由紀子 准教授

東京大学

先端科学技術研究センター 理論化学分野 / 同大学大学院工学系研究科 応用化学専攻

石北 央 教授

斉藤 圭亮 准教授

先端科学技術研究センター 当事者研究分野

熊谷 晋一郎 教授

論文情報

雑誌名:Frontiers in Molecular Biosciences

題 名:A DNA2 Mutation in the ATP-Binding Motif identified in a Diagnostically Unresolved Individual

著者名:K. Saito, Y. Yatsuka, A. Kawakami, S. Kumagaya, N. Akiyama, Y. Okazaki, K. Murayama, H. Ishikita

DOI: 10.3389/fmolb.2025.1706392

URL: https://www.frontiersin.org/journals/molecular-biosciences/articles/10.3389/fmolb.2025.1706392/

公開

日本時間11月21日14時(英国時間:21日午前5時)

研究助成

本研究は、科研費(課題番号:JP23H04963; JP24K01986; JP21H05175; JP22K15950; JP24K18898; JP23H00424; JP23FC1034; JP23H02444)」、AMED(課題番号:JP25ek0109672; JP23ek0109625; JP23ek0109636; JP24lk0221189s0301)」、厚労科研費(課題番号:JP25ek0109672; JP23ek0109625; JP23ek0109636; JP24lk0221189s0301)」ノボジーン研究支援プログラム、デジタルオブザーバトリ研究推進機構、 筑波大学計算科学研究センター学際共同利用プログラムの支援により実施されました。

用語解説

(注1)診断難民: 医療機関を受診しても明確な疾患名や原因が特定できず、長期間にわたり適切な診断・治療を受けられない患者を指す。MUS(medically unexplained symptoms)とも呼ばれる。希少疾患や遺伝性疾患の一部で社会問題化している。

(注2)全ゲノム解析: ヒトの全DNA配列を網羅的に解析する手法。疾患原因となる遺伝子変異を包括的に検出できる。臨床現場では「全ゲノムシーケンス」とも呼ばれる。

(注3)AIによるタンパク質構造予測: 人工知能(AI)を用いてアミノ酸配列から立体構造を高精度に予測する技術。代表例はAlphaFoldシリーズで、2024年のノーベル化学賞は、この分野(タンパク質構造予測)と計算によるタンパク質設計の業績に授与された。

(注4)酵素: 生体内で特定の化学反応を触媒するタンパク質。立体構造は機能と密接に関係しており、構造のわずかな変化が疾患の原因となることがある。

(注5)ATP(アデノシン三リン酸): 細胞が使う「エネルギーの通貨」。分解されるとリン酸とADP(アデノシン二リン酸)に変わり、その際に生じるエネルギーが酵素の働きに使われる。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像