国際的なデジタルヘルス・リテラシー質問票の日本語版が完成

― 高齢化社会を支える、安全で質の高い医療の実現に貢献―

順天堂大学保健医療学部診療放射線学科の森本ゆふ 協力研究員、高橋哲也 教授、代田浩之 特任教授らの研究グループは、デンマークで開発され、世界の20ヶ国語以上に翻訳されているデジタルヘルス・リテラシー*¹*² 質問票「 eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ)*³」の日本語版を作成しました。本研究では国内の504名を対象に収集したデータを用いて日本語版eHLQの信頼性と妥当性を検証するとともに、年齢やインターネットの利用頻度などによってeHLQのスコアを分類し、グループごとの比較を行いました。本論文はJournal of Medical Internet Research誌のオンライン版に2025年11月26日付で公開されました。

本研究成果のポイント

● デジタルヘルス・リテラシーの国際的な質問票「eHealth Literacy Questionnaire(eHLQ)」の日本語版を作成

● 国内504名を対象に調査を実施し、信頼性と妥当性を確認

● デジタルヘルス・サービスの開発と提供に向けた実践的示唆を提示

背景

デジタルヘルスは、安全で質の高い医療の提供になくてはならない技術です。スマートフォンや各種デバイスの進歩は、健康状態を常時モニタリングすることを可能とし、近年は、オンライン診察やネットによる病院の予約システムが普及するなど、インターネットを介した医療提供の裾野は飛躍的に拡大しています。一方、高齢化が進み、医療費の増大や医療資源の不足など、さまざまな課題に直面している日本社会では、これらの課題解決策という側面からも、デジタルヘルスに寄せられる期待は高まっています。人々に役立つデジタルヘルス・サービスの提供には、医療従事者やシステム開発者が、利用者の健康とデジタル技術に関する知識やスキル、ニーズなどを把握していることが重要です。

内容

eHLQは健康に関する概念や用語の理解、デジタルサービスを積極的に活用する能力や意欲などに関する35問からなる質問票で、デジタル先進国であるデンマークで2018年に開発されました。eHLQは世界20ヶ国語以上の言語に翻訳されており、世界保健機構(WHO)が実施する、「非感染性疾患の予防と管理のための健康リテラシー育成」プロジェクト*4にも採用されています。今回、研究チームはデンマークのeHLQ開発チームの支援のもと、日本語版eHLQを作成し、計量心理学的解析*5で信頼性と妥当性を確認しました。さらに 、eHLQのスコアを年齢、健康状態、デジタルヘルス利用状況などの要因別に比較した結果、以下の知見が得られました。

· 65歳以上と未満のeHLQのスコアを比較した結果、実質的な差は小さかった

· 慢性疾患の有無によるeHLQスコアの比較でも、実質的な差は小さかった

· 健康状態の自己評価が良いグループは、悪いグループに比べ、eHLQのスコアが有意に高かった

· 週に一度以上デジタルヘルスを利用するグループは、そうでないグループと比較して、eHLQのスコアが有意に高かった

65歳以上と未満のeHLQのスコアの比較では、統計的に有意差がみられる項目もありましたが、 2つのグループの平均値の違いがどれくらい“意味のある差”なのかを示す指標である「効果量(Cohen’s d)」を確認したところ、いずれも0.5未満であり、実質的な差は小さいと考えられました。デジタル技術を用いる医療サービスの提供は、高齢者にとって利用に伴う困難が生じやすいことが懸念されていましたが、本研究の結果から、高齢者のデジタルヘルス・リテラシーは一定の水準にあることが示唆されました。これは、高齢者を対象としたデジタルヘルス・サービスの開発に大きな励みとなります。慢性疾患の有無によるeHLQスコアの比較でも、効果量はいずれも0.5未満であり、全体として大きな差は見られませんでした。一方、自己評価による健康状態で比較すると、7つのスケール全てで有意差が見られ、そのうち5つで効果量 が0.5を超えていました。高齢者の多くは複数の慢性疾患を併存し、定期的に医療機関を受診しています。慢性疾患の悪化を防ぐには、服薬や食事・運動などの自己管理が重要とされており、その支援ツールとしてデジタルヘルスの活用が期待されます。その一方で、現在利用可能なデジタルヘルス・サービスは、デジタルヘルス・リテラシーが高いグループに適したサービスとなっている可能性が示唆されました。これから利用する可能性のある人にも使いやすいサービスの提供に向けて、デジタルヘルス・リテラシーの状況を継続的に把握する調査が必要であると考えられます。

今後の展開

eHLQは、健康やデジタルに関する知識やスキルだけでなく、デジタル技術に対する期待や、サービス利用のモチベーションなど、幅広い項目で構成されています。今後もeHLQによる調査を継続し、利用者のニーズに適ったデジタルサービスの提供に繋げていきます。また、デジタルシステムそのものだけでなく、利用者とデジタルサービスをつなぐ最適な提供方法についても、検証を進めていきます。

高齢化社会への移行は世界的なトレンドであることから、eHLQを用いた国際共同研究等を通じて、国際的に共有すべき課題についても明らかにしていく予定です。

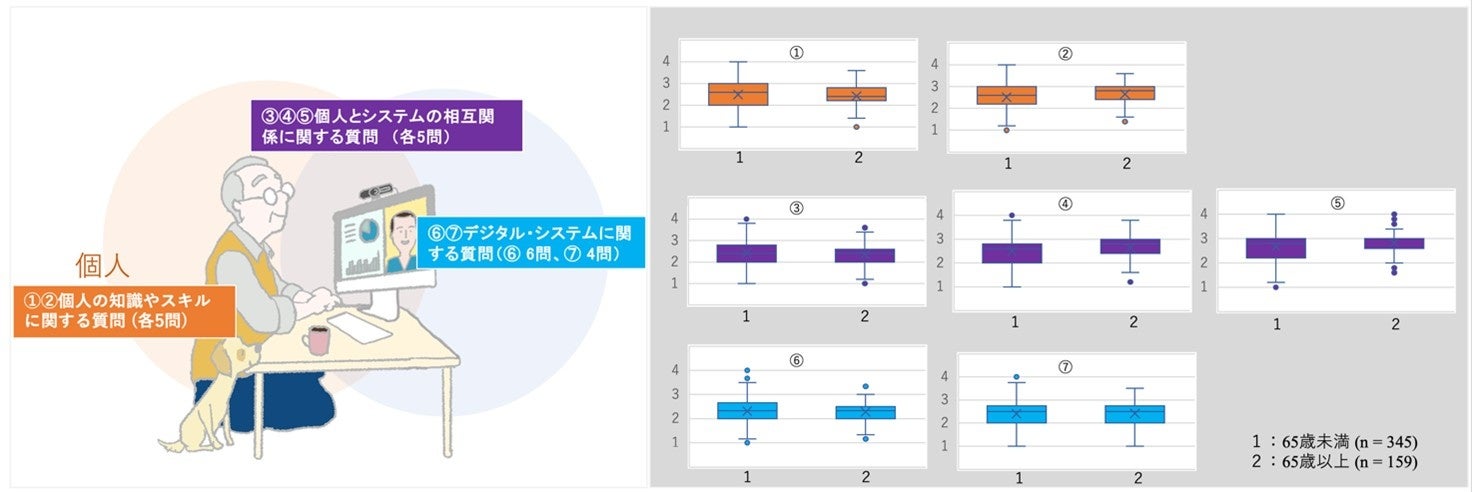

図(左): eヘルスリテラシー質問票(eHLQ)の7つの構成要素

①②回答者の知識やスキルに関する質問(各5問)、③〜⑤個人とシステムの相互関係に関する質問(各5問)、⑥⑦ユーザーエクスペリエンスを介したデジタルシステムについての質問(4問と6問)の計35問で構成されています。

図(右):65歳以上と65歳未満のeHLQのスコア(最高4、最低1)。65歳以上と未満でスケール1から7の平均スコアの効果量(Cohen’s d)を算出したところ、いずれも0.5以下でした。

用語解説

*1 デジタルヘルス: 医療や健康のためのデジタル技術。

*2 デジタルヘルス・リテラシー: WHOはデジタルヘルス・リテラシーを「電子リソースから健康情報を検索、発見、理解、評価し、得られた知識を使用して健康関連の問題を解決する能力」と定義しています。

*3 eHealth Literacy Questionnaire(eHLQ): 2018年にコペンハーゲン大学(デンマーク)のLars Kayser教授のチームが、デンマーク語と英語で開発した35問の調査票です。eHLQはSwinburne University of Technology(オーストラリア)が著作権を管理しており、内容の閲覧や利用にあたっては同大学との契約が必要です。

*4 「非感染性疾患の予防と管理のための健康リテラシー育成」プロジェクト: “Health literacy development for the prevention and control of noncommunicable diseases.“

https://www.who.int/publications/i/item/9789240055339

*5 計量心理学的解析: 統計的方法を用いて、質問票や心理尺度が「本当に測りたい概念を測定できているか」「回答の傾向に一貫性があるか」を検証する手法です。

研究者のコメント

テクノロジーの飛躍的な進化に伴い、求められるデジタルヘルス・リテラシーは刻々と変化しています。利用者に常に新たな技術の習得を課すようなサービスは、誤操作や普及の妨げになるだけでなく、医療格差を生じさせる可能性があります。利用者の負担を軽減し、不足する知識やスキルを、デジタル技術が補うようなサービスの開発が求められます。eHLQを用いた継続的な調査を通じて、利用者のデジタルヘルス・リテラシーに応じたサービスや支援の在り方を明らかにし、誰もが利用しやすい医療のデジタル化に貢献していきたいと思います。

原著論文

本研究はJournal of Medical Internet Research(JMIR)誌のオンライン版に2025年11月26日付で公開されました。

タイトル: Translation, Cultural Adaptation, and Validation of the Japanese eHealth Literacy Questionnaire Among Users in a Super-Aged Society: Mixed Methods Study

タイトル(日本語訳): 超高齢社会における日本語eヘルスリテラシー質問票の翻訳、文化適応、および利用者の検証:混合研究

著者: Yuh Morimoto, Naotake Yanagisawa, Ryuichi Sawa, Marcellus Nealy, Miwa Sekine, Megumi Ikeda, Kei Matsuno, Tetsuya Takahashi, Katsumi Miyauchi, Hiroyuki Daida

著者(日本語表記): 森本ゆふ1)、柳澤尚武2)、澤龍一3)、マルセラス ニーリー4)、關根美和5)、池田恵6)、松野圭7)、高橋哲也3)、宮内克己8)、代田浩之1)3)

著者所属: 1)順天堂大学保健医療学部診療放射線学科、2)順天堂大学革新的医療技術開発研究センター、3) 順天堂大学保健医療学部理学療法学科、4)順天堂大学医学部一般教育研究室、5)順天堂大学医学部医学教育研究室、6)順天堂大学医療看護学部、7)順天堂大学医学部内科学教室・呼吸器内科学講座(医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター)、8)順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学(医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター)

DOI: 10.2196/68529

本研究はJSPS科研費 JP23H05361の助成を受けたものです。また、村田学術振興財団(AC23100)、太陽生命厚生財団(2022-II-27)の支援を受けました。

本研究にご協力いただいた皆様には深謝いたします。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像