【三井グループ350周年記念事業】国や地域を超え 気候変動について若者たちがディスカッション

三井グループ×青少年赤十字 連携プロジェクト 「サス学」セッション開催

三井グループは2023年に、元祖「三井高利」が江戸に進出し、日本橋に越後屋を出店した1673年から350年の節目の年を迎えました。この節目にあたり2023年度から2027年度の5年間、グループの存在意義を再確認しながら、社会課題の解決に取り組む姿勢を体現すべく、“みついのちからをみらいのひとへ”をキーコンセプトとして、様々な社会課題や未来に繋がる社会貢献を目指す記念事業を実施しています。

この度、10月31日に三井グループ350周年記念事業が日本赤十字社・青少年赤十字(以下、青少年赤十字)が行う国際交流事業と連携し、国や地域を超え気候変動についてディスカッションを行いながら、三井グループの取り組みから学び・考える「三井グループ×青少年赤十字 連携プロジェクト 『サス学』セッション」を実施したことをお知らせします。

民間企業としての三井グループ、人道支援を行う日本赤十字社では立場は異なりますが、地球の未来をつくろうとしている想いは同じです。本連携プロジェクトを通じて想いを同じくする青少年赤十字の国内・海外の多くの若者たちと広く繋がり、共に地球の未来をつくることを目指します。

「サス学」(サスティナビリティ学習)とは、社会で起きていることをジブンゴトと捉え、サステナブル(持続可能)な未来をつくる為の知恵や価値観を育む学びです。

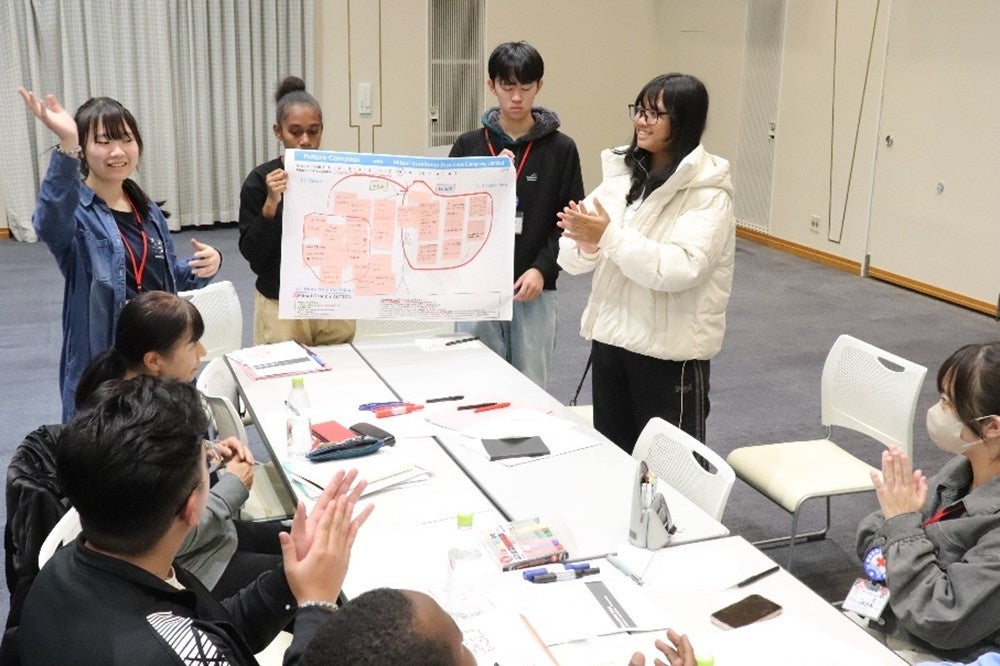

開催2回目※となる今回の「三井グループ×青少年赤十字 『サス学』セッション」では、「持続可能な未来に向けた青少年赤十字活動」の実現に向け、三井グループ11社が今年度の青少年赤十字国際交流事業のテーマの一つである「気候変動」に資する事業活動を動画にまとめて紹介することにより、そこに関わる人々の想いを知り、自らの行動変容への意識を醸成することを目的としました。

セッションでは動画を視聴し、自分たちのコミュニティに戻ってすぐ実行可能な、若しくは近未来に活かせそうなアイデアのヒントを得て、参加者の個々のアイデアをもとにグループで一つの具体的な行動計画を作成しました。

※2023年にも本セッションを開催(参加社数は8社)

【開催概要】

開 催 日:2025年10月31日(金)

開 催 場 所:国立オリンピック記念青少年総合センター

参 加 人 数:73名(国内青少年赤十字メンバー37名、海外赤十字ユースメンバー36名)

実 施 内 容:

三井グループ11社が「気候変動」に対する事業活動を動画にて紹介。参加者がアイデアを出し合い、グループで一つの具体的な行動計画を作成しました。

「サス学」についてはコチラ:探究型学習 サス学 公式ポータルサイト (susgak.com)

|

企業名 |

テーマ |

気候変動フォーカスポイント |

|---|---|---|

|

株式会社IHI |

水の災害を守る技術 橋・水門・ダムなどインフラ設備の防災・減災の実現 |

治水・利水・水辺インフラ設備の防災・減災 |

|

王子ホールディングス株式会社 |

「森を育て、森を活かす。」持続可能な森林経営とグリーンイノベーション。 |

森林を活かした持続可能な活動 |

|

三機工業株式会社 |

南極地域観測隊への継続参加 |

観測による課外発見の下支え |

|

株式会社商船三井 |

再生可能エネルギー「風」の力を活用し、脱炭素社会へ貢献 |

風力で航行及びグリーン水素製造・輸送 |

|

三井化学株式会社 |

世界を素(もと)から変えていく。 BePLAYER® / RePLAYER® |

プラスチック「バイオマス化:改プラ」と「リサイクル」 |

|

三井住友海上火災保険株式会社 |

インドネシア ネイチャーポジティブプロジェクト 〜生物多様性の向上と地域ステークホルダーのWell-being〜 |

森づくりによるネイチャーポジティブと防災・減災 |

|

株式会社三井住友銀行 |

脱炭素社会への道筋をつなぐトランジションファイナンス |

脱炭素への技術やフェーズの段階的な移行を下支え |

|

三井住友信託銀行株式会社 |

つくる・はこぶ・ためる・つかう ~水素でつなぐ、未来のエネルギー社会~ |

水素サプライチェーンの下支え |

|

三井倉庫ホールディングス株式会社 |

CO2排出量の算定・分析から始める物流改善「SustainaLink」 |

CO2排出量の算定・分析による物流改善 |

|

三井不動産株式会社 |

街づくりにおける環境との共生宣言「& EARTH for Nature」 |

まちづくりの様々なエレメントによる新価値と環境意識の醸成 |

|

三井物産株式会社 |

建設業界の脱炭素社会実現に向けた挑戦 ~三井物産共創基金を通じて~ |

建設資材のアセス・再利用・リサイクルのスキーム支援 |

■「三井グループ×青少年赤十字 『サス学』セッション」 参加者コメント

今回の「サス学」セッションに参加した学生と、運営スタッフを代表して、高知県出身の高校2年生 岩松 羽衣子(いわまつ ういこ)さんと、日本赤十字社 事業局 パートナーシップ推進部 ボランティア活動推進室 青少年・ボランティア課

渡辺 くに華(わたなべ くにか)さんにお話を伺いました。

【岩松 羽衣子(いわまつ ういこ)さん】

今回の「サス学」セッションを通して、年齢や国・地域の垣根を超えて対話する大切さを実感しました。私の班にはサモア・パキスタン・ラオスのメンバーが参加していましたが、同じ気候変動というテーマでも、捉え方は国によってもさまざま。議論の中で、日本人同士ではあまり話題にならない「戦争」についての言及もあって新鮮でした。

また、三井不動産さんからは、都市開発の視点で気候変動にどのように向き合うかという話を聞き、「環境と対立するのではなく共生する」「自然・人・地域を一体の環境と捉える」という考え方に触れ、自分の視野が大きく広がりました。特に地域社会と一緒に環境づくりを考えていく重要性という話は印象深かったです。このように、企業の方と直接話せる機会はとても貴重で、刺激的な体験となりました。高知に戻ってからも、JRC(青少年赤十字)の仲間に今回の学びを共有しつつ、私も学校の周りの地域の方々と協力しながら、「気候変動」に対する小さな実践から始めていきたいと思います。

【渡辺 くに華(わたなべ くにか)さん】

気候変動に対する企業の具体的な取り組みを題材にしたセッションは、参加したメンバーはもちろん、私たち赤十字職員にとっても貴重な学びの機会になりました。気候変動×企業の取り組みというテーマ自体は高校生にとって決してやさしくありませんが、メンバーは自分の言葉で意見を交わしながら、少しずつ考えを深めていけたと思います。最初はどこかぎこちない雰囲気もありましたが、議論はどんどん熱を帯び、なかには感極まった様子のメンバーの姿も見られました。その姿に、「本気で向き合ってくれているのだな」と、私自身も胸が熱くなりました。今回の体験を通じて、企業の実践を手がかりに「自分にできること」を考え、言語化し、小さくても一歩を踏み出す。その連鎖を生み出すリーダーが、日本や世界各地で育っていくことを心から期待しています。

■日本赤十字社コメント

青少年赤十字の国際交流事業は1970年に始まり、「いのちは尊重され、苦しむ人は敵味方なく救われるべきだ」という人道の原則を、若いうちから身につけ、将来に亘って行動に移してほしいという思いで続けてきました。赤十字の活動は、目の前の人道危機に向き合い、「いのちを守ること」を何よりも優先しています。

また、「サス学」のプロジェクトも先の未来を見据えた取り組みです。10年後、今回の参加者は社会の中心を担い、こうした課題に向き合う立場になります。その推進力となるのは、技術や経済だけでなく、人の情熱と人材。本セッションで得た気づきや学びを、今後の議論はもちろん、気候変動を含む人道危機への具体的なアクションへとつなげていってほしいと願っています。

日本赤十字社・青少年赤十字:世界190以上の国・地域のネットワークと約1.4万校に及ぶ国内の学校教育現場、330万人以上のメンバーを抱える。「健康・安全」「奉仕」「国際理解・親善」を実践目標に掲げ、教員を指導者として、学校教育の現場で活動を展開している。

■三井グループ企業 担当者コメント

今回の「サス学」セッションに参加した三井グループ11社を代表して、株式会社商船三井、三井住友海上火災保険株式会社、三井倉庫ホールディングス株式会社の担当者にコメントをいただきました。

【株式会社商船三井】

今回、商船三井として初めて「サス学」セッションに参加し、高校生のレベルの高さに正直圧倒されました。事前準備もしっかりとされていましたし、ディスカッション自体もほぼ英語ベースで、自分が高校生の頃にはとてもできなかったレベルの高い議論に達していたと思います。弊社の風力利用船「ウインドチャレンジャー」や「ウインドハンター」のプロジェクトも素早く理解してくれて、海運に留まらず、陸域も含めた地球全体の環境課題を視野に入れた議論へと広がっていきました。

海運は世界のCO2排出の約3%を占め、私たちも削減に取り組んでいますが、こうした場で若い世代に知ってもらい、逆に新しい視点を学べたことは大きな意味がありました。今日の経験を一つのステップとして、気づきを深めながら、それぞれの人生、ひいては地球の未来につながる行動へと育てていってほしいと願っています。

(株式会社商船三井 技術・デジタル戦略本部 技術・デジタル統括ユニット 技術マネジメントチーム リードスタッフ 水本 健介)

【三井住友海上火災保険株式会社】

私たちはインドネシアで 20 年間、違法伐採で荒れた土地に在来種を植え、農作物の栽培も組み合わせて、生物多様性に配慮した森の再生と地域経済の向上を同時にめざすプロジェクトを続けています。その取り組みを紹介した際、学生のみなさんが熱心にメモを取りながら耳を傾けてくれた姿が印象的でした。その後のディスカッションも、気候に影響されない持続可能な農作物を作る、乱獲をしない等、生態系への影響にまで議論が展開。さらに、CO2吸収だけでなく、洪水や土砂崩れを防ぐ防災・減災の観点からも森林の役割を捉えて、防災・減災対策に関連するアイデアも出ていました。

今回、参加された方にお伝えしたいのは、国や立場が違えば課題も「できること」も異なるということ。だからこそ、自分の得意分野や地域の課題に目を向け、「自分に何ができるか」を考え行動してほしい。今回の気づきを学校や地域での小さな一歩につなげてもらえたら、これほどうれしいことはありません。

(三井住友海上火災保険株式会社 経営企画部 SX推進チーム 主任スペシャリスト 玉垣 裕美子)

【三井倉庫ホールディングス株式会社】

「サス学」セッションに参加してまず感じたのは、高校生のみなさんの意識の高さです。海外からの参加者も含めて本当によく議論していました。日本の生徒は少し遠慮気味かなという印象も受けましたが、良い刺激になっていると感じました。

私からは、物流由来のCO2を「見える化」して削減していくサービス「サステナリンク」を紹介しました。コロナ禍でサプライチェーンが混乱したことをきっかけに始まったサービスで、環境・労働力・災害リスクといった課題に、物流の側面から向き合う取り組みです。印象に残ったのは、「遠くのものではなく、できるだけ身近なものを選ぶ」といった、いわば地産地消的なアイデアがしっかり出てきたことです。物流は高校生にはなじみの薄い分野ですが、技術だけでなく、一人ひとりの意識と行動の変化がないと変わらない世界でもあります。今回の経験をきっかけに、いつか今日の議論を思い出して、自分なりの一歩につなげてくれたらうれしいですね。

(三井倉庫ホールディングス株式会社 サステナビリティ営業部 尾茂田 浩嗣)

■「サス学」オーガナイザー 杉浦正吾先生のご紹介

プラチナマイスター・アカデミー学長

株式会社プラチナマイスター代表取締役 博士(環境学)

東京都市大学特任教授

ソーシャルコミュニケーションおよびCSR・CSV領域、地方創生領域における大手企業や自治体のコンサルティングを手掛ける。また、探究型ESD「サス学」の開発・実践を通して「教育を通じたSDGsの発展」の推進に力を注ぎ、ワークショップデザイン・ファシリテーションや、講演など多数。日本環境共生学会・論文賞受賞(2010年)。武蔵野大学客員教授。2014年に開始された三井物産「サス学」アカデミーの企画・運営を担う。

※三井物産「サス学」アカデミーは文部科学省主催の「青少年の体験活動推進企業表彰」で最優秀賞を受賞。※「サス学」は三井物産株式会社の登録商標です。

【10月31日「サス学」セッションを終えてのコメント】

三井グループさん、青少年赤十字さんと連携して「サス学」セッションを行うのは2年ぶりですが、前回より参加企業が増え、企業と赤十字のようなNGOが本気でタッグを組み始めていると実感しました。一方で、SDGsは依然として達成率が芳しくなく、行政だけでは解けない課題に対して、産・官・学・NGOの連携をさらに深める必要性も強く感じています。

企業の事業そのものを教材として使う意義は二つあります。ひとつは、生徒が「企業は社会課題を解決しながら収益も上げている」という、SDGsの“経済”の側面を学べること。もうひとつは、企業側がZ世代や海外の若者と交わることで、新しい価値創造のヒントを持ち帰れることです。

プログラム自体は、時間の制約や、言語の壁といった難しい障壁もありましたが、それでも生徒たちは必死に要点をつかもうと取り組んでいました。一つの出会いや体験が人を変えることがあります。今回心に残った「何か」を、大きくても小さくても持ち帰って、各々のスピードで持続可能な社会実現を加速させる行動につなげてくれたらうれしいですね。

■三井グループ 350 周年記念事業について

三井グループの350周年記念事業は、“みついのちからをみらいのひとへ”をキーコンセプトとして、2023年度から2027年度までの5年間にわたり様々な社会課題や未来に繋がる社会貢献を目指す記念事業を実施しています。長い歴史の中で培われた「挑戦と共創」の姿勢を受け継ぎ、次世代を担う若者の育成・支援活動や、公益に寄与する三井グループ関連団体の活動支援などを行っています。

三井グループ350周年記念事業ホームページ https://www.mitsui350th.com

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- 環境・エコ・リサイクル

- ダウンロード