爆発的天体は高エネルギー宇宙のエネルギー源なのか ーIceCube実験による宇宙ニュートリノ多重事象観測の挑戦ー

宇宙では、超新星爆発(注1)や超巨大ブラックホールによる潮汐破壊現象(注2)など、多くの莫大なエネルギーを爆発的に放出する天体現象が起きています。これらの現象が宇宙の「エンジン」としてプラズマを光速にまで加速させる役割を持ち、宇宙線陽子や電子といった宇宙粒子に極めて高いエネルギーを与える主要なエネルギー供給源となっている可能性が議論されてきました。しかし、こうした爆発的天体現象が宇宙にどの程度存在し、宇宙全体の放射エネルギー総量を担っているのか否か、という重要な問いはいまだに解明されていません。

千葉大学ハドロン宇宙国際研究センターの清水信宏助教らの研究チームは、宇宙ニュートリノ(注3)の多重事象(multiplet)(注4)を用いたユニークな新しい観測手法でこの問いの解明に挑みました。さらにニュートリノ観測と望遠鏡による可視光観測を組み合わせた「マルチメッセンジャー観測(注5)」で、より高感度な探査を実現する道筋を示すことに成功しました。宇宙線粒子のエネルギー供給元は、極めて稀にしか起こらない天体現象ではなく、ある程度普遍的に存在する現象であることを、ニュートリノ観測は示唆しています。本研究により、超新星爆発や潮汐破壊現象が高エネルギー宇宙のエネルギー供給源であるために満たすべき必要条件を初めて明らかにしました。

本研究成果は、2025年3月10日に米国学術誌Astrophysical Journalに掲載されました。

■研究のポイント:

・IceCube実験は、2020年6月に同方向から3つのニュートリノが飛来する「三重信号 (triplet)」を含む興味深い多重事象を検出しました。

・ニュートリノ放射の起源は、非常に明るいがごく稀にしか起こらない天体現象ではなく、暗いけれどもある程度普遍的に起こる現象であることを示しました。

・ニュートリノ多重事象を引き起こす天体は、比較的近距離(典型的には15億光年以内)に存在する必要があります。この距離条件を利用することで、可視光などによる追観測で候補天体を絞り込むことが可能になります。

■研究の背景:

IceCubeニュートリノ観測実験(注6)は2011年の観測施設完成以来、宇宙ニュートリノの観測を継続しています。ニュートリノを放射する天体は、陽子や原子核といった超高エネルギー宇宙線にエネルギーを供給する天体であることを意味します。13年以上に及ぶ膨大な観測データの取得とその解析により、高エネルギー宇宙ニュートリノの総量や、宇宙ニュートリノが持つエネルギーの総和が明らかになりつつあります。

しかし、IceCubeの観測によって具体的に同定されたエネルギー供給源天体は、ブレーザーと呼ばれる活動銀河核であるTXS 0506+056と、セイファート銀河である NGC1068の2種類のみであり、高エネルギー宇宙のエネルギー供給源となる天体の多くはいまだ特定されていません。

エネルギー供給源天体の有力な仮説は、星を形作る物質に覆われた環境で発生した重力崩壊型超新星爆発(図1)や、超巨大ブラックホールの強烈な潮汐力によって星が破壊されることで起こる潮汐破壊現象です。しかし、この仮説を検証するには、次の2つの障壁がありました。

障壁1. こうした天体は爆発して初めてその存在が確認できるため、どこで、いつ発生するかを予測できません。

障壁2. 可視光でも明るく輝くため、ニュートリノを検出した後にその方向を望遠鏡で追観測する「マルチメッセンジャー観測」が有効ですが、可視光で観測できる帯域ではニュートリノ放射と無関係な変光星やIa型超新星(注7)も頻繁に検出されてしまいます。

これらの障壁を克服したのが、本研究成果であるニュートリノ多重事象観測です。

画像提供:Kavli IPMU

超新星爆発の衝撃波が、爆発前に放出された星周物質と衝突することで、強い電磁波や高エネルギー粒子を放射する。

■研究の成果:

エネルギー供給源候補となる天体は、数日から1か月程度の間に爆発的に輝くことが予想されており、その期間中に同じ方角から複数のニュートリノが検出されることが期待できます。これを「ニュートリノ多重事象(multiplet)」と呼びます。

IceCube実験のニュートリノ観測は常時全天を観測しています。つまり事前に発生場所を知らなくても、あらゆる方角で発生した多重事象を一定の感度で検出することができます(障壁1の克服)。研究チームは30日という比較的長い爆発期間にも対応した多重事象観測を、世界で初めて実現しました。本研究では、世界最大のニュートリノ観測装置であるIceCube実験が2011年以降11年強にわたる観測期間内に取得した膨大なデータの中に潜む多重事象を探索し、その結果、2020年6月に同方向から3つのニュートリノが飛来した事象(3重信号”triplet”) をはじめ、いくつかの興味深い多重事象の発見に成功しました。

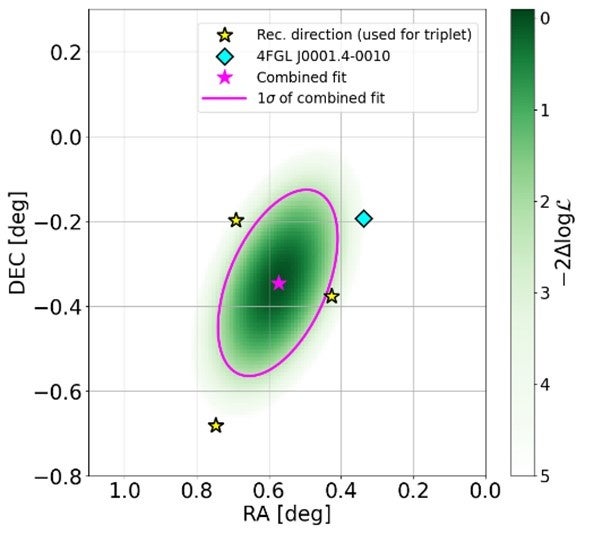

この triplet 事象の到来方向の分布を図2に示します。黄色の星印が3事象それぞれの到来方向(推定値、誤差は含まない)、緑の領域が、triplet事象から見積もられた爆発天体の方向の確率分布を示しています。紫の楕円は68%の確率でこの範囲内に存在することを示す境界線です。この領域に近い既知の天体には、NASAが運用するフェルミガンマ線望遠鏡衛星で観測された活動銀河核、FBQS J0001-0011があります (水色の菱形)。

黄色い星印は検出されたニュートリノの推定到来方向、緑の部分はニュートリノ放射天体が存在する方向の確率分布を示している。

現在のIceCube実験の感度では、遠距離天体からの複数のニュートリノを検出することはできないため、ニュートリノ放射天体が比較的近距離に存在しない限り、多重事象を検出することはできません。一方、この多重事象観測の距離限界を逆手に取ることで、ニュートリノ発生爆発天体の距離に制限を設けることができます。多重事象天体は15億光年以内に存在しなければなりませんが、FBQS J0001-0011 は約85億光年の距離にあり、多重事象を引き起こすには遠すぎるため候補天体ではないと結論づけることが可能なのです。放射天体までの距離を制限できるという多重事象観測の特性は、上記の障壁2の克服につながります。可視光観測で超新星爆発や潮汐破壊現象を捉える際、同方向から多数の無関係な爆発天体が検出されますが、多重事象源観測ではその中の近距離にある天体のみを探せばよいので、多くの背景天体を取り除くことが可能となります。本研究は、ニュートリノと可視光観測を組み合わせたマルチメッセンジャー天文学観測の困難の一つであった無関係な背景天体の除去を可能とする新たな手段を提供しました。

また本研究成果は、エネルギー供給源天体の種類に関する「多数派仮説」を支持する裏付けとなりました。これまでのIceCube実験の観測から宇宙全体に存在するニュートリノの総量は判明しているため、探すべき未知の天体種は、数は多いが一つ一つの明るさは特筆すべきものではないもの(「多数派仮説」)か、非常に稀ではあるものの一つ一つは強力なもの(「少数精鋭仮説」)のいずれかであると考えられます。現在の観測感度において、多重事象をより多く作り出すのは「少数精鋭仮説」です。しかし本研究では、多重事象は数多く観測されなかったため、この観測データは「多数派仮説」のほうを支持していると言えます。エネルギー供給源の爆発天体の数は10億光年立方あたり年間で0.03個以上という条件を導き出しました。超新星爆発はこの条件を満たしますが、潮汐破壊現象の場合、プラズマジェットを伴い、宇宙線陽子を超高エネルギーにまで加速できるような強力な種類のものは、一桁下の数しかありません。もし潮汐破壊現象がニュートリノ放射源であるならば、ジェットを伴わない多数派の種類である必要があります。これは、本研究のニュートリノ観測がもたらした初めての知見と言えます。

■今後の展望:

本研究成果は、IceCube実験が11年以上かけて蓄積した過去のデータを解析することで得られたもので、この解析結果をもとに将来に向けた道筋を示すことに成功しました。つまり、ここからが本格的な多重事象観測の手法によるマルチメッセンジャー観測の本番といえます。これからは、過去のデータではなく、未来のデータを即時に解析していくことを目指します。

これまでIceCube実験では、興味深いニュートリノ事象が観測されると、その方向や時刻などの情報を「アラート(速報)」として他の望遠鏡などの観測施設に共有してきました。例えば、可視光望遠鏡でニュートリノが来た方向を観測(追観測)することで、その場所に爆発的天体現象がなかったかを調べます。可視光による観測は、天体種の同定や天体までの距離の測定が可能となるため、ニュートリノ発生天体同定の強力な手段となるのです。

しかし、ニュートリノ放射とは無関係の天体も多く検出されてしまうため、これまでに追観測が成功したケースはごくわずかです。放射天体の距離を制限できる多重事象観測はこの困難を避けることができ、追観測による天体同定をより容易にするほか、可視光観測の情報とニュートリノ多重事象観測から計算される距離情報を組みわせることで、エネルギー供給源天体として考えられている様々な仮説を検証することができます。実際にこの戦略に基づいて、東北大学を中心とする研究グループが米国パロマ―山で運用中の広視野可視光観測施設Zwicky Transient Facility(ZTF)を用いて、本研究で報告したニュートリノ3重信号の追観測注8)を行っています。ニュートリノ多重事象観測によるアラート発出システムの運用は、2025年度に開始予定です。

■用語解説

注1)超新星爆発(Supernova Explosion):大質量の星がその一生の終わりに起こす大規模な爆発現象。爆発時に大量のエネルギーと物質が放出される。

注2)潮汐破壊現象(Tidal Disruption Event, TDE):超巨大ブラックホールが近くの星を強力な重力で引き裂く現象。これにより、星の物質がブラックホールに降着し、高エネルギーの放射が観測される。

注3)ニュートリノ(Neutrino):これ以上小さく分けることができないと考えられている素粒子の一つ。電荷を持たず電子 の100万分の1以下の重さで、透過力が極めて高いため、遠方宇宙からも飛来できる。

注4)多重事象(Multiplet):ある時間幅(最大30日間)、同じ方向に2つ以上のニュートリノが観測される事象。タブレット信号(2つ以上の検出)、トリプレット信号(3つ以上の検出)などの総称。

注5)マルチメッセンジャー観測(Multi-messenger Astronomy):ニュートリノ、電磁波(可視光、X線、ガンマ線など)、重力波を組み合わせて天体現象を解析する観測手法。

注6)IceCubeニュートリノ観測実験(IceCube Observatory):南極点直下の氷中1500 mから2500 mの深さ、一立方キロメートルにわたり直径約33 cmの球状の光検出器を5160 個埋め込み宇宙から飛来する高エネルギーニュートリノを検出する国際共同プロジェクト。2011年より本格運用開始。

注7)Ia型超新星(Type Ia Supernova):連星を構成する白色矮星が限界質量を超え爆発する現象。

注8)ZTF による可視光追観測:この連携観測による結果は論文にまとめられ Astrophysical Journal に投稿中。プレプリントはarxiv上で公表されています(https://arxiv.org/abs/2504.04741)。

■論文情報

タイトル:Search for neutrino doublets and triplets using 11.4 years of IceCube data

掲載誌:Astrophysical Journal 981 159 (2025)

著者:IceCube Collaboration

DOI:10.3847/1538-4357/adb312

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像