博報堂行動デザイン研究所、「メタバース経験者の情報行動・欲求に関する調査」を実施

経験者の8割が、現実よりメタバースが自己の欲求実現可能性高いと回答「まちづくり」「観光」「教育」など社会での活用可能性にも期待

生活者発想を推進する株式会社博報堂(本社:東京都港区、代表取締役社⻑:名倉健司)の専⾨組織・生活者発想技術研究所傘下の博報堂⾏動デザイン研究所は、HAKUHODO-XR※1および慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)と共同で推進するメタバース未来社会デザインプロジェクト※2、博報堂メタバース生活者ラボ™※3と共同で、「メタバース経験者の情報行動・欲求に関する調査」を実施しました。

博報堂行動デザイン研究所は、2023年5月のメタバース未来社会デザインプロジェクトの設立以来、メタバース空間利活用の現状と課題、さらには社会生活における潜在的な可能性を明らかにしながら学際的かつ実践的な研究を行い、研究を生かしたソリューションの開発を推進してまいりました。この度メタバース経験者の情報行動・欲求を把握することを目的に、15~69歳のスマートフォン保有男女2,000名(うちメタバース利用経験者99名)への定量調査を実施しましたので、主な調査結果について以下お知らせいたします。

【調査結果のポイント】

メタバース経験者は、未知の発見や簡便な生活の実現・新たな職業の誕生などの幅広い分野で、メタバースが自己や社会の可能性を広げてくれると感じています。一方、領域によって期待には差があり、没入感・臨場感を求める領域では技術的に途上にあると感じている人が多くみられました。

メタバース経験者は、メタバースが幅広い分野で自身や社会の可能性を広げると信じている

-

メタバース経験者は、当研究所が情報を引き寄せ貯めこむ行動(情報プール)の元となる欲求として定義した12欲求のいずれも調査対象者全体より高く(全体+32.9%)、意欲的な人々である

-

メタバース経験者では8割前後、全体でも4割前後が「その12欲求は現実よりメタバースの方が実現可能性が高い」と回答。中でも「発見欲(未知のものに出会いたい)」「簡便欲(簡単、便利にしたい)」が高い

-

メタバースによる影響について、調査対象者全体では不安・問題点の項目が高い一方、メタバース経験者では「新たな仕事や職業が生まれる(全体+51.8pt)」「(シミュレーションで)医療サービスが向上する(全体+50.9pt)」など良い影響に関する項目の高さが目立つ

公共領域においてメタバースの活用期待大。一方、没入感・臨場感を求める領域は発展途上か

-

メタバースの公共サービスへの活用に関しても、メタバース経験者では期待が高い。特に「まちづくり分野(42.4pt/全体+22.1pt)」「観光促進分野(37.4pt/全体+9.2pt)」「教育分野(33.3pt/全体+9.0pt)」で高い

-

メタバース経験者は、すべてデジタル化ではなく「リアルとデジタルをうまく使い分けたい」意向が高い。

一方、「観光や旅行」「おしゃれ」などに関する情報は「リアルで体験したい」意向が高い。また別途、アバターを使ったゲームを日常的に利用している小学生5名に対して行った定性調査においても、「食やお祭りなどの体験まわりはリアルが良い」という声が多かった

-

メタバースは没入感・臨場感を求める領域においては技術的に途上と感じられていると推察され、技術進化や深く入り込める体験設計が求められる

※メタバース経験者:メタバースに関連するサービスを「利用したことがある」と回答した人

※1:博報堂がグループ内各社とともに、多⾓的な視野でXRを捉え、生活者の新たな体験価値の創出と、企業と生活者の新たな関係構築を次世代型マーケティングサービス/ソリューションで実現を目指す、博報堂DYグループ横断プロジェクト

Webサイト→https://hakuhodo-xr.jp/

※2:博報堂行動デザイン研究所およびHAKUHODO-XR・慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)の未来社会共創イノベーション研究室(山形与志樹教授)の三者が、メタバース空間における⾏動変容を研究し持続可能な未来社会のデザインを推進する共同プロジェクト

詳細リリース→https://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2023/05/202305261100.pdf

※3:メタバース空間における新しい生活者価値の創出とイノベーションを生み出すことを目指し、研究員全員がメタバース生活者当事者によって構成された博報堂生活者発想技術研究所傘下のコミュニティ型プロジェクト

詳細リリース→https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/113085/

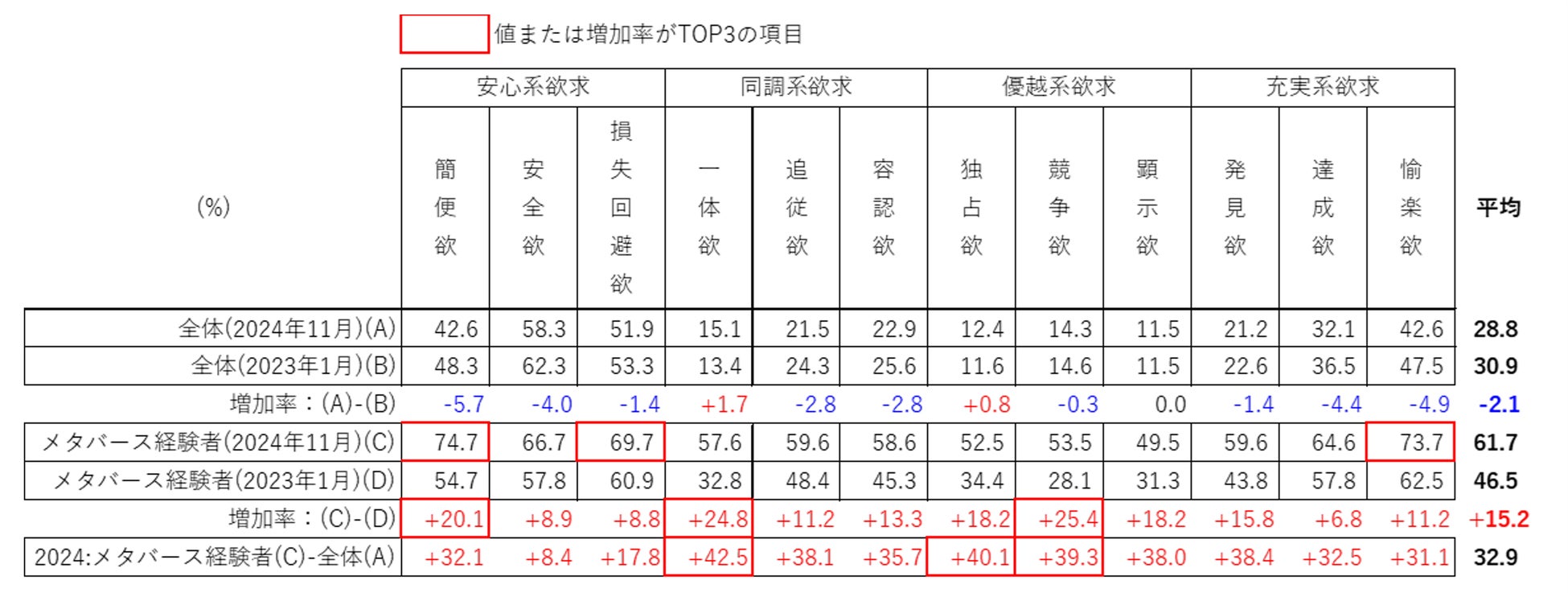

【参考資料1:当てはまると思う12欲求(TOP2)】

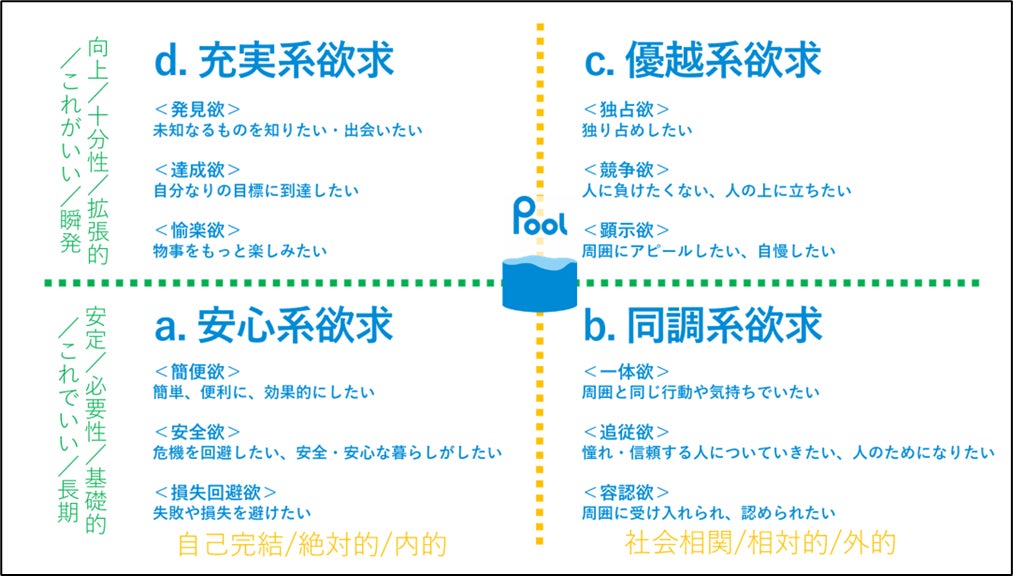

当研究所が定義した、情報を引き寄せ貯めこむ行動(情報プール)や気持ちの発火の元となる「12欲求(参考資料9参照)」を持っているかどうかについて、今回調査(2024年11月)の値とコロナ禍での調査(23年1月実施)との差を調査対象者全体・メタバース経験者別でみると、全体平均は28.8%(前回差-2.1pt)となった一方、メタバース経験者平均では61.7%(前回差+15.2pt)と非常に高い値となりました。特に全体では低い、独占・競争を求める「優越系欲求」や周囲からの容認・一体感を求める「同調系欲求」が高く、人との競争や関わりへの意欲の高さがうかがえます。

【参考資料2:今後強くなると思う意識(TOP2・メタバース経験者(2024年11月)(C)の上位10項目】

「12欲求」を含む、今後強くなりそうな意識についてきいたところ、調査対象者全体では「自分の身は自分で守らないといけない」など、安心・安全や万が一に備える意識に関する項目が高く出た一方、メタバース経験者では「物事をもっと楽しみたい(愉楽欲)」「自分なりの目標に到達したい(達成欲)」「未知なるものに出会いたい(発見欲)」といった前向きな意識の項目が上位となっており、情報過多や先行き不安の中でも積極的な姿勢を持っていることがうかがえます。

【参考資料3:「12欲求は、現実よりもメタバースの方が達成されると思う」(TOP3)】※2024調査のみ

メタバース経験者では8割が、調査対象者全体でも4割が「現実よりメタバースの方が12欲求を達成できると思う」と回答しました。なおメタバース経験者・全体いずれも「発見欲」「簡便欲」がTOP2と、セレンディピティや生活の様々なことを簡便にできる価値を感じる人の割合が多い点は共通していますが、全体では高くない「安全欲」がメタバース経験者では3位となっています。利用経験を通じて、メタバースは不安よりもむしろ様々な領域の安心・安全を高めてくれるものという信頼感が生まれていると推察されます。

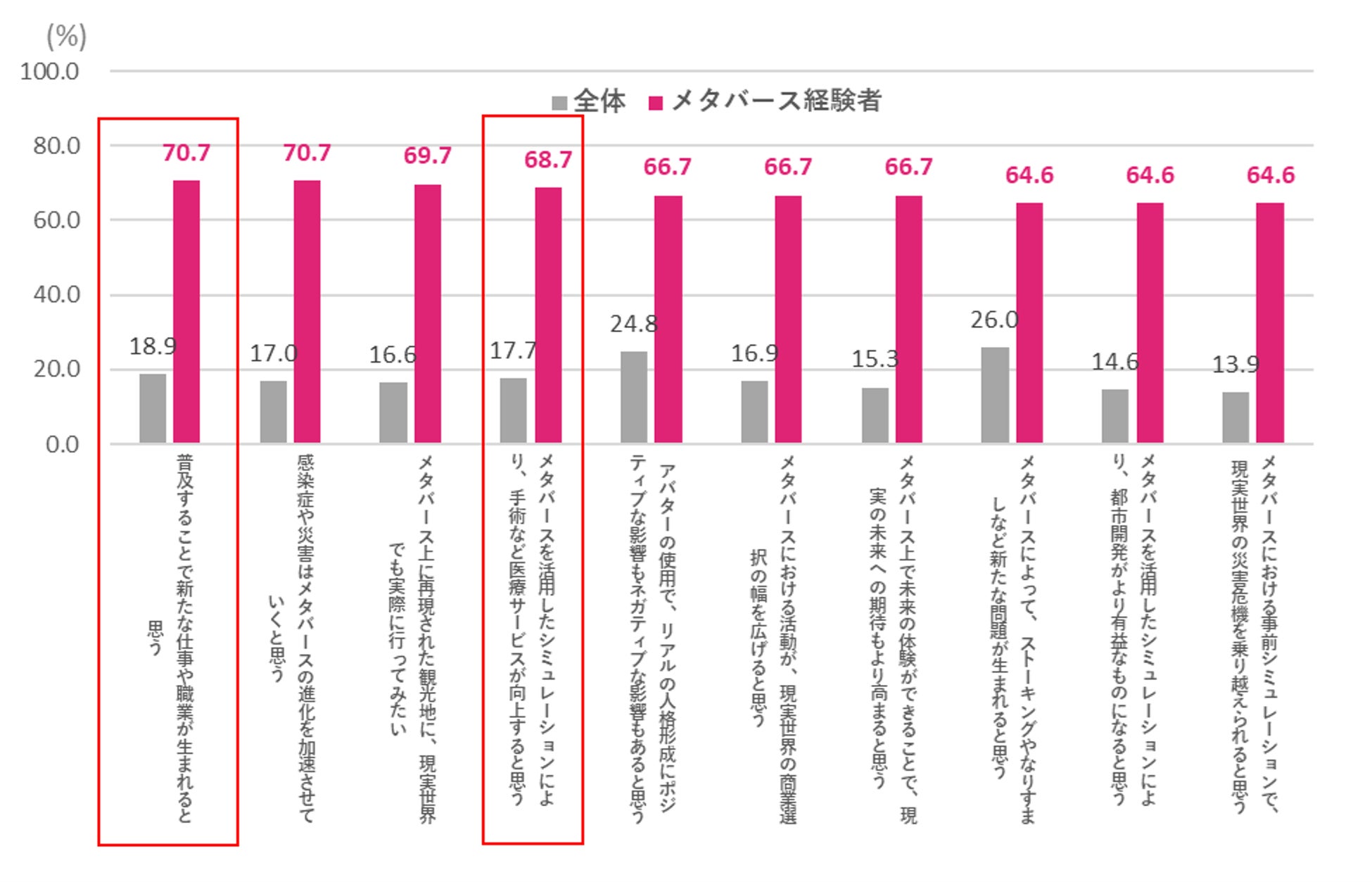

【参考資料4:メタバースによる影響への意識(メタバース経験者の上位10項目)】※2024調査のみ

メタバースが生活や社会にもたらす影響について、調査対象者全体では「ストーキングやなりすましなど新たな問題が生まれると思う」「アバターの使用で、リアルの人格の形成にポジティブな影響もネガティブな影響もあると思う」といった不安・問題点の項目が高い一方、メタバース経験者では「普及することで新たな仕事や職業が生まれると思う」「シミュレーションによって、手術など医療サービスが向上すると思う」といったプラスの影響に関する項目が非常に高く、メタバースの可能性を信じていることがうかがえます。

【参考資料5:公共サービス領域におけるメタバース活用への期待】※2024年調査のみ

さまざまな公共サービス領域におけるメタバース活用への期待についてきいたところ、いずれの項目でもメタバース経験者が目立って高く、特に「まちづくり分野」「観光促進分野」「教育分野」の値が高くなりました。

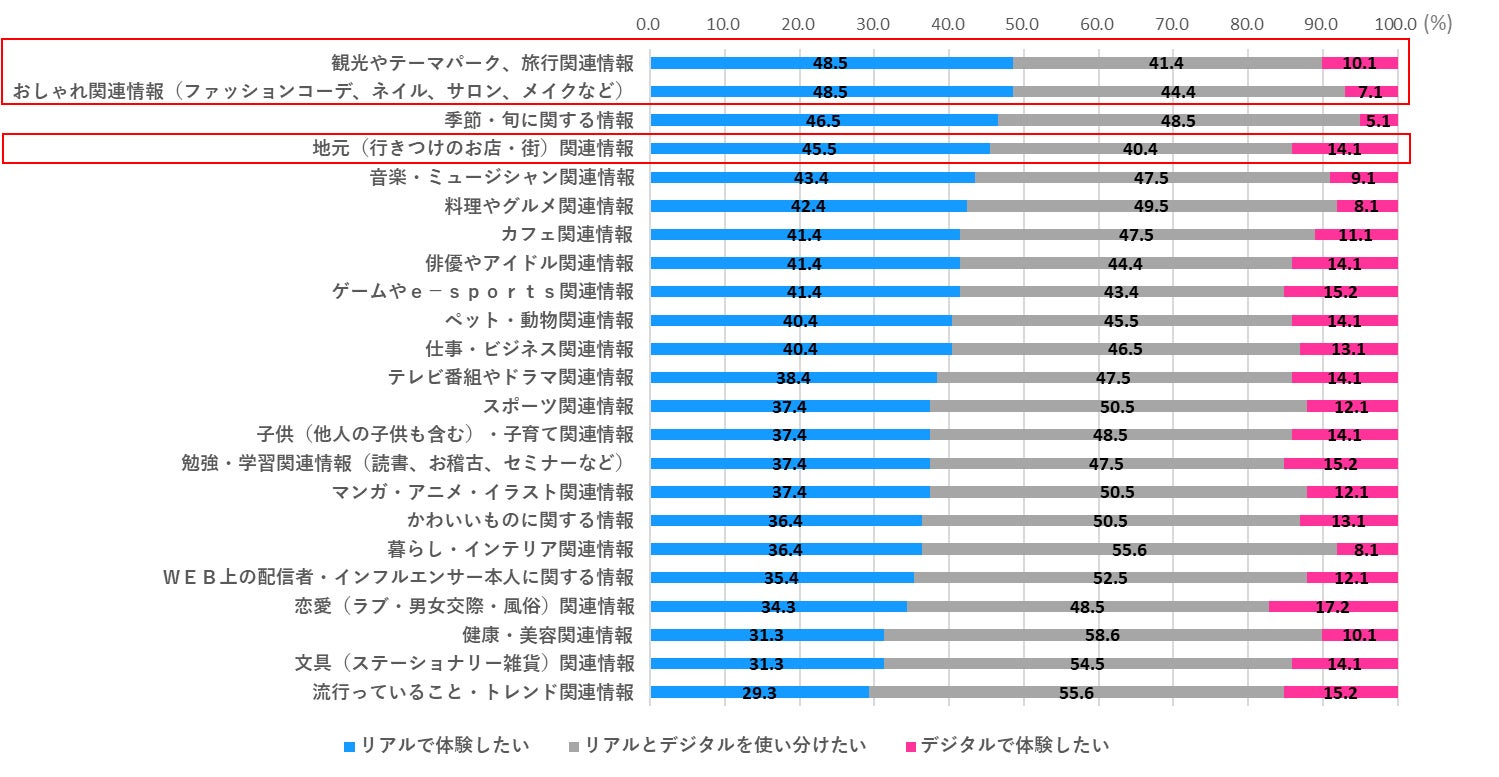

【参考資料6:様々な情報のリアル・デジタル体験意向(メタバース経験者ベース)】※2024年調査のみ

メタバース経験者は、すべてデジタル上で完結させたいわけではなく、ジャンルや場面によって「リアルとデジタルを使い分けたい」と考えていることが分かりました。なお「観光やテーマパーク、旅行関連情報」「おしゃれ関連情報」「地元(行きつけのお店・街)関連情報」の3項目においては「リアルとデジタルを使い分けたい」よりも「リアルで体験したい」が高くなっており、体験・ファッションなどの没入感・臨場感に関わる領域では「リアルのほうが良い」という感覚がある人が多いことがうかがえます。

【参考資料7:小学生へのインタビュー調査における発言(デジタルやゲームについて)】※2024年調査のみ

アバターを使ったゲームを日常的に利用している小学生5名に対して、「デジタルやアバターをどのように捉えているのか」インタビューを行った際の、回答の主なポイントについてご紹介します。

-

<デジタル世界は、放課後から地続きの日常的な場所>ゲーム内では学校の友達と遊ぶことが多いものの、顔を知らない同世代と遊ぶ子(2名)や大学生などの年上の人と遊んでいる子(1名)もみられました。

-

<ゲームが人付き合いを学ぶ機会にもなっている>「友達とプレイする時は友達のやりたいことに合わせ、自分のやりたいことは1人プレイの時にやるようにする」といった気遣いを意識的にしています。

-

<デジタル世界は、現実とは違う自分になれる場所でもある>「リアルだと引かれそうな服も着られる」「山の中で一人暮らしする別の自分になれる」など、現実とは別の自分になることを楽しんでいます。

-

<デジタル世界やアバターは、自信や自己効力感を高めてくれる>「デジタルのほうが偏見なしで話してもらえる」「自分の好きなアバターのほうが自信を持てるから、リアルより楽しくライブに参加できそう」といった、自信や自己効力感が高まり前向きになれると感じている様子がうかがえます。

-

<臨場感が進化すれば、基本デジタルで良い>「食やお祭り、カードゲームなどはリアルのほうが臨場感があっていい」という声が多くあがりました。一方で、全員が「臨場感が進化したら、基本すべてデジタルで良い」とも考えています。

【参考資料8:小学生へのインタビュー調査における発言(環境問題・まちづくりについて)】※2024年調査のみ

アバターを使ったゲームを日常的に利用している小学生5名に対して「ゲームを通じて環境問題やまちづくりを学ぶ試み」について聴取した際のポイントをご紹介します。

検証①:マインクラフトのワールド内で、キャラクターに話しかけたりクイズに答えることで地球温暖化・カーボンニュートラルについて学べる取り組みを実際に体験してもらい、関心がわいたかを聴取

-

元々は誰も環境問題に関心がなかったものの、全員「ゲーム感覚で学べると楽しい」と回答しました。

検証②:マインクラフトのワールド内で、小学生が「環境にいいまち」をテーマに作った建造物を見てもらいながら、「自分が環境にいい街をつくるならどんな街をつくるか」について聴取

-

「ビニールハウスに囲まれた自給自足できる畑をつくりたい」など様々なアイデアが出され、まちづくりへの関心の高まりがみられました。

-

一方、自分の技術で作るのが難しそうだと感じると、想像力が止まってしまう様子がみられました。「ゲームにはある程度慣れたが、コマンドを使うのは難しい」といったレベルの子どもがさらに上の技術に触れられる機会があると、より想像力を発揮できる可能性があると推察されます。

【参考資料9:当研究所が定義した情報プール(Pool)、気持ちの発火(Ignite)の元となる「12欲求」】

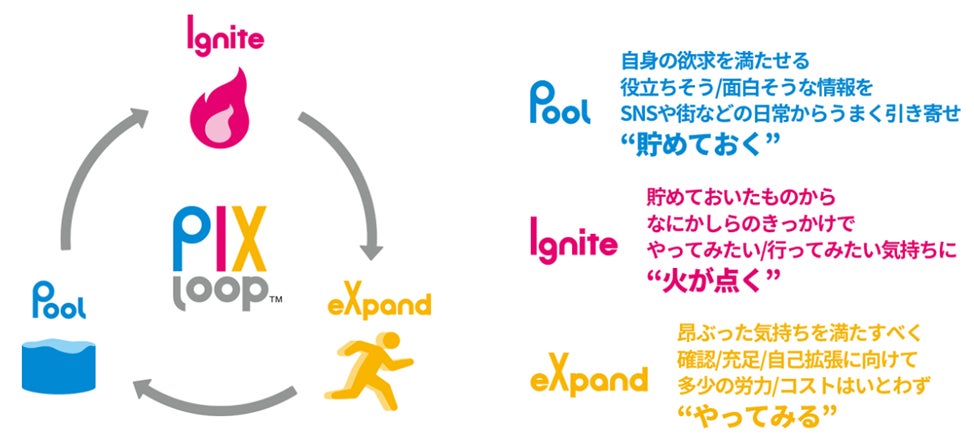

【参考資料10:PIXループ™】

PIX ループ™とは:

スマートフォンやSNSの普及により生活者の情報/消費行動は大きく変化しています。“いまどき”の生活者は、ネット通販サイトの「買い物カゴ」や写真共有アプリの「いいね」などサイトやアプリの特性を使いこなして自身に相応しい情報を巧みに貯め、「行ってみた」「やってみた」など所有や購買に固執せずとも気持ちを満たせる行動を積極的に取っています。そのため従来のマーケティング手法では捉えにくい層となっていました。

博報堂行動デザイン研究所は、彼らは“情報行動”と“消費行動”を明確に区別しておらず、『Pool (情報を引き寄せ貯めておく)』⇒『Ignite (気持ちに火が点く)』⇒『eXpand (体験をやってみて情報圏を拡げる)』という行動をループさせながら自己充足を図っていることを発見、次世代型行動デザインモデル「PIXループ™」を開発いたしました。この生活者主体の情報/体験行動ループの中に、いかに企業/ブランドが入り込み、消費(購買/契約)行動に結びつく施策をプロットしていけるかがこれからのマーケティングの成否を握ると考えます。

詳細リリース→https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/75158/

調査概要

【2024年 情報行動・欲求に関する調査】

実施時期 :2024年11月5日〜11月7日

調査方法 :インターネットリサーチ(全国)

対象者 :15歳〜69歳のスマートフォン保有の男女

サンプル数:2,000人

【2023年 情報行動・欲求に関する調査】

実施時期 :2023年1月13日〜1月16日

調査方法 :インターネットリサーチ(全国)

対象者 :15歳〜69歳のスマートフォン保有の男女

サンプル数:2,000人

【2024年 アバターを使ったゲームやデジタルに関するインタビュー】

実施時期 :2024年11月23日〜12月6日

調査方法 :デプスインタビュー(オンライン・対面)

対象者 :アバターを使ったゲームで人とのオンラインプレイ経験がある小学生の男女+親

サンプル数:5人(+親5人)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像