【イベントレポート】新国立劇場「新作オペラ『ナターシャ』創作の現場から~台本:多和田葉子に聞く~」を開催/全編動画を期間限定公開

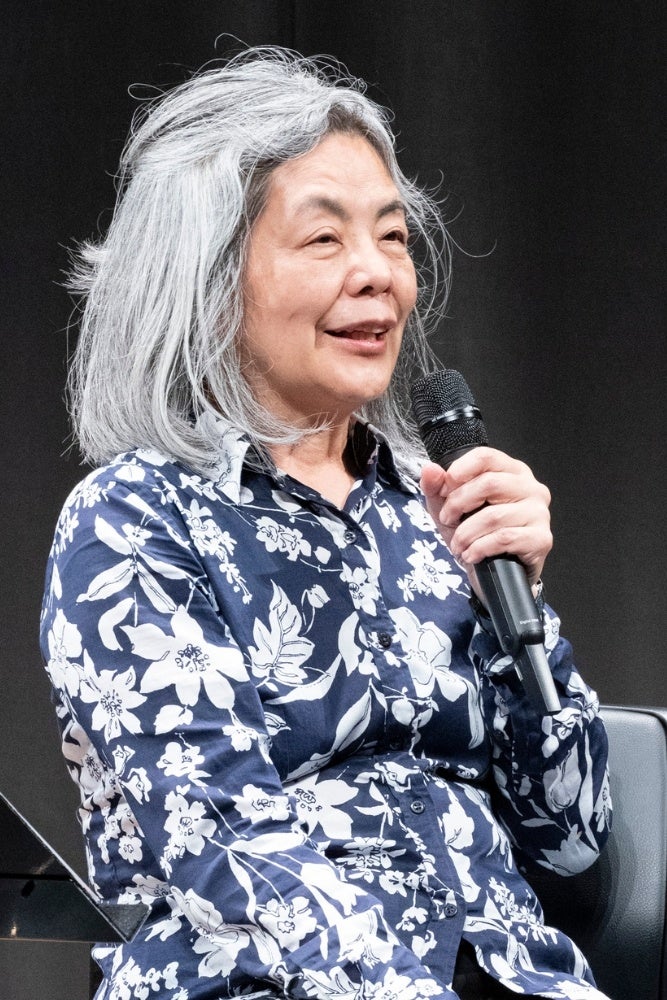

新国立劇場が世界初演の新作オペラ『ナターシャ』の台本を手がけた多和田葉子さんを招きトークイベントを開催。400人超の聴衆を前に舞台や初のオペラ台本について、知的興奮に満ちたトークが繰り広げられました。

■トークイベント登壇者

多和田葉子(『ナターシャ』台本、作家・詩人)

松永美穂(司会、翻訳家・早稲田大学文学学術院文化構想学部教授)

【多和田葉子さんと演劇】

聞き手を務めた松永美穂さんはドイツ文学の翻訳家で、多和田葉子さんと長年親交のある文学者です。「日本では小説家のイメージが強いかもしれませんが、実は早い時期から戯曲も書いていらっしゃいました。今日はオペラの話なので、戯曲のことをまず伺っていこうと思います」とトークを始めました。

多和田葉子さんが戯曲を初めて書いたのは、高校で有志が上演する演劇のために書いた作品だそう。「今と共通するところは、あらすじというより、言葉が詩のような部分があって、それでイメージが膨らむっていうのかな。そういう戯曲だったと思うんですね。」と、多和田さん。

多和田さんはドイツで作家デビュー後、オーストリアの「シュタイアーマルクの秋」芸術祭にも参加し、戯曲が上演されました。『夜ヒカル鶴の仮面』『Wie der Wind im Ei(卵の中の風のように)』などの戯曲もドイツ語圏で上演され、ラジオ劇なども書いているとのこと。

「戯曲として書いた作品はそんなにないんですけども、他の散文詩なんかでも、対話的に書くのが好きなんですよね。ひとりの語り手がいるんじゃなくて何人も語り手がいて、その人たちが話をしている中で話が進んでいくっていうのかな。そういう書き方はちょっと戯曲に通じるところがあって。最近書いた『地球に散りばめられて』『星に仄めかされて』『太陽諸島』っていう三部作も小説ですけれども、やっぱり次々いろんな登場人物が語り手になって、話の筋はみんなが会話していく中で進んでいくんですね。そういう形式に非常に関心があるんだなということを、自分でも思いました。」と自己分析する多和田さん。

続いて松永さんが、多和田さんが98年に書いた『Till』という戯曲を紹介。モチーフになっているのは、クラシック音楽ファンにはR.シュトラウスの交響詩でおなじみの”ティル・オイゲンシュピーゲル”という中世ドイツの伝説のトリックスターです。「日本語とドイツ語が混ざった戯曲で、多言語という点は如実に特徴として現れていた」(松永さん)もので、ドイツで上演された後、日本では両国のシアターカイで上演されました。

多和田さんも「一部は日本語で一部はドイツ語なんですけど、字幕もなくて、ドイツで上演した時はみんなドイツ語の部分しかわかんなかった。日本で上演した時は日本語の部分しかわかんなくて、両方の国で同じ戯曲を見ていながら、理解できたお話は全然違うという、そういうプロジェクトでした」と振り返り、客席から笑いが起こります。

松永さんが更に「笑うところも全然違うしね。言葉が分からないところは動作とかを見て想像するしかないっていう…。あの戯曲は日本人の観光客がニーダーザクセンに行く設定。実際言葉の通じない国に行ってそういう経験をすることってあるんですよね。舞台上にそういう空間が作り出されていたことを思い出します。劇の中にもひとり通訳の人がいたんだけれど、だんだん通訳そっちのけで、みんなが勝手なことをし始める。それでも日本の世界と、時代を超えた中世の不思議なドイツの世界が近づいていくっていう、面白い体験をした」と、観客の体験を代弁します。

松永さんはほかにもシアターカイで『さくらのそのにっぽん』『動物たちのバベル』『犬婿入り』、ベルリンで森鴎外やナポレオンが出て来る『粉文字ベルリン』、『サンチョ・パンサ』の上演を見ているそうです。

ドイツでは多和田さんの戯曲集も出版されていますが、「最近、日本の演出家、役者さんたちが多和田さんの戯曲を上演し始めて。3年前には論創社から『多和田葉子の<演劇>を読む』という本が出版されました。東京外国語大学出版会からも『多和田葉子/ハイナー・ミュラー』という分厚い本が出て、多和田さんの修士論文も読めるんです。修士論文も、80~90年代にヨーロッパ演劇界に衝撃を与えたハイナー・ミュラーという劇作家について書いてらっしゃるんですよね。演劇との縁がすごく深い」と近年の日本での動きも交えて紹介がありました。

【多和田葉子さんと音楽、そして細川俊夫さんとの出会い】

論創社の『多和田葉子の<演劇>を読む』所収の多和田葉子さんのエッセイ「多声社会としての舞台」には細川俊夫さんのことも登場します。

松永さんは持参した雑誌『ユリイカ』も見せ、「実はこの2004年12月の『ユリイカ』“多和田葉子総特集号”っていうとても貴重な本、この中に多和田葉子自筆年譜っていうのがあって、多和田さんが記憶している重要な出来事が記されているんですけれど、なんと、1998年4月19日のところに、“ミュンヘンで細川俊夫作曲、鈴木忠志演出のオペラ『リアの物語』を見る”って書いてあるんです」と興奮気味に紹介。「わざわざミュンヘンまで行って観たってことですよね。細川さんとの音楽を通じての出会いがあったわけです。27年前に。」(松永さん)

更にとっておきの情報が明らかになります。「その1年前にも気になる記述があって。“1997年2月にハンブルクでヘルムート・ラッヘンマンの『マッチ売りの少女』を見た”って書いてあって、その時なんと細川さんもそれを見に行かれていた。ラッヘンマンさんは細川さんにとってメンターというか、関係の深い作曲家ということなんですよね。」

「そうそう。その前にイザベラ・ムンドリーっていう作曲家と一緒にドナウエッシンゲンの音楽祭で、私のテキストと彼女の作曲で何かやったんですよね。そのムンドリーに、非常に面白いオペラがある、彼女の尊敬しているラッヘンマンっていう先生のだから見に行こうと誘われて、それで行ったら彼女に『細川さんはご存知ですか』とか言われて。その時が多分、細川さんと初めてお会いした時だと思います。」

そのラッヘンマンをめぐって、多和田さんの興味深い思い出が。

「その後ね、文学フェスティバルにそのラッヘンマンが来て、チェロのこう、弓と弦がこすれる音って言うんですか、メロディというより雑音としての、それをテーマ化したような音楽とトークがあって、そのコンサートを聞いた時に、すごく私はインスピレーションを受けましてね。音楽というのはメロディとしてある。でも楽器を演奏すると必ず雑音みたいなものもある、それも私たちは聞く、これってどういうことなんだろうっていうことを考えて。文学で言えば、あらすじみたいなのがあって語られていく、あるいはそれを語る匠みな言葉みたいのがあるかもしれないんだけど、でも雑音っていうのは何なんだろうか。やっぱり楽器を演奏する時には必ず音が、音楽と関係ない音が出てしまう。それと同じように、文学を書く時も関係ない音が出てしまうはずだっていうことが気になって、それについて『狐憑き』という本でちらっと書いた気がします。」

【オペラ『ナターシャ』の始まり】

多和田葉子さんと細川俊夫さんは2018年に国際交流基金賞を同時に受賞し、その時、多和田さんの『飛魂』という小説の朗読と、細川さんの音楽の演奏とのコラボレーションが披露されています。

多和田さんによると、コラボレーションのきっかけは「『飛魂』を初めて発表した後に細川さんとお話しする機会があって、『ああいうものをオペラにしてみたい』とちらっと言われたんです。それで企画を考えたんですけど、やっぱりオペラというのは非常に実現が難しいですよね。小説だったら鉛筆1 本あれば書けちゃうんですけど、オペラは箱も必要だし、音楽家も、お金も、色々なものがないと実現できなくって。今回実現したのは、やっぱり芸術監督の大野和士さんのおかげと思っています。」

そして「最初に話題となったのが『飛魂』だったっていうのは、作家としてはちょっと気になって」と深堀り。「この『飛魂』は本当に非音楽的な小説で。私が漢字を2 つ組み合わせて作った単語とか、人の名前とかが一体どう読むのかが分からない、ただ字面を見ると漢字そのものから出てくるイメージが強烈であるように書きたいと思って、目で見る小説みたいな気持ちで書いたんですよね。よりによってそういう小説に細川さんが目を留めてくださったっていうのも驚きだったし、ピアニストの高瀬アキさんも『飛魂』やりたいって言ったんですよね。この無言小説、非音楽小説がなぜということが分かったら嬉しいんですけど。」

「『飛魂』が無言小説でもないと思うのは、主人公はみんなの前で朗読しますよね。声に出して読むことが大切な小説なんじゃないかな。『飛魂』にはそういう要素もあると思います」と松永さん。ちなみに多和田葉子さんも朗読を積極的にやっていて、大変人気です。

【『ナターシャ』を書き始めて】

そんな多和田さん、細川さんと大野さんから台本を頼まれた時の気持ちを聞かれると、「いやもう、すごく嬉しかったですね」と目を細めます。

「このプロジェクトは始まってすぐコロナがあったのでリモートだったんですけれど、打ち合わせっていうのが私には例外的で。小説はひとりで筋を考えてひとりで書くけど、オペラのリブレットの場合は、大野さんと細川さんとリモートで会って、どういう物語、どういうオペラにしようかってことを色々相談して、アイディアを渡し合ってという前段階があるんですよね。」と創作過程を振り返ります。

「ナターシャという女性と、アラトという――一応最初に書くイメージとしてナターシャはウクライナから、アラトが日本から来ている、二人は自然災害があって、ナターシャはチェルノブイリの事故だったかもしれない、アラトは福島原発だったかもしれないけど――、とにかく逃げてきてドイツ語圏、もしかしたら北海かバルト海か海岸で出会って、で言葉は通じないけれども会話を始めるっていうようなイメージで書き始めたんです」といよいよ『ナターシャ』の内容に入っていきます。

ウクライナからの移民らしいナターシャの造形については、「2022年2月に本格的に戦争が始まってから、あまりにもそれが話題になりすぎたので、ナターシャがウグライナ人っていうことはもう前面に出さないと、逆に決めた」と変化があったとのこと。『ナターシャ』はコロナがあり、ウクライナ侵攻があり、様々な情勢の変化を受けながら誕生したことが伝わります。

松永さんは『ナターシャ』のタイトルがどう決まったのか問いました。

「海がうめくとか、海の音みたいな……海がこのオペラで非常に重要で、細川さんにとっても非常に重要なイメージなので、それを題名にしようと思って色々苦労したんですけど、なかなかピタッと決まる題がないんですよね。」(多和田さん)

「それである時、あ、『ナターシャ』って私が納得したのは、オペラのすごいところ、ちょっと小説と違うところは、誰が主人公でこういうお話があったということ以上に、何かこう塊りのように、ひとつの情念のような、言葉が消えた後に残る情念の動きみたいなものが前面に出てくるんですよね。それが女性の名前で出てくる題名が、オペラの歴史を見てもいくつかあると思うんです。そこなんだっていうようなところがね、女性の名前の中に含まれてるような気がしたということと、あと“あ”という母音が非常に重要なんですよね」「確かに、カルメンとかマノン・レスコーとか」「アラベラとか」と、多和田さんならではのオペラについての分析を経てタイトルが決まったことが語られました。

【オペラと言葉、そして多言語オペラについて】

松永さんは『ナターシャ』について、「ウクライナ語が冒頭に出てくるんですけれども、ドイツ語と日本語がたくさんあって、ウクライナ語、それから英語やフランス語も、ポルトガルとか、中国語も漢詩の形で出てきたりという、ものすごく多文化が背景にあるオペラなんです」と紹介。どんな風に多言語オペラになるのでしょうか。

「アラトとナターシャもお互いの言葉がわかんないんですけれども、内容的に少し似ているけど重なり合わないことを歌い合うんですよね。なんとなく聞いている方もね、多分いろんな言葉が聞こえてきて、意味という次元を超えて全体として分かるみたいなところに、移行していくと思うんですよね。脳みそが、1カ国語で小説を読んでる時の感じとオペラを聞いてる時の感じは、まして多言語オペラだったら違うかなと期待してるんですけど。」(多和田さん)

更に「セリフとして喋る部分もあります。ハンブルクでシェーンベルクの『ワルシャワの生き残り』に行ってみたら朗読と音楽みたいな感じになっていて、ああすごいなと思ったことがあって。何年か前に、細川さんと作った子供のための音楽劇(『遠くから来たきみの友だち』)もやっぱり朗読と音楽の作品です。」「今回のオペラは歌う部分もあるし喋る部分もあるし、コーラスもあるし、非常に音楽的に幅広い。」

「やっぱり日常やり取りしているような日本語っていうのは非常にオペラになりにくくて、その部分は喋るのでいいんじゃないかなっていうことは、考えたんです」と多和田さん。

「ドイツ語は結構、これを歌うっていうのをすぐイメージできるけど、オペラで歌える日本語って一体どういう日本語だろう」という問題に、「古めの古典調みたいな日本語で、五七五を入れてもいいかな、と考えた時に、『海潮音』を思いついて、ああいう日本語かなと思った」と、試行錯誤の様子を話します。

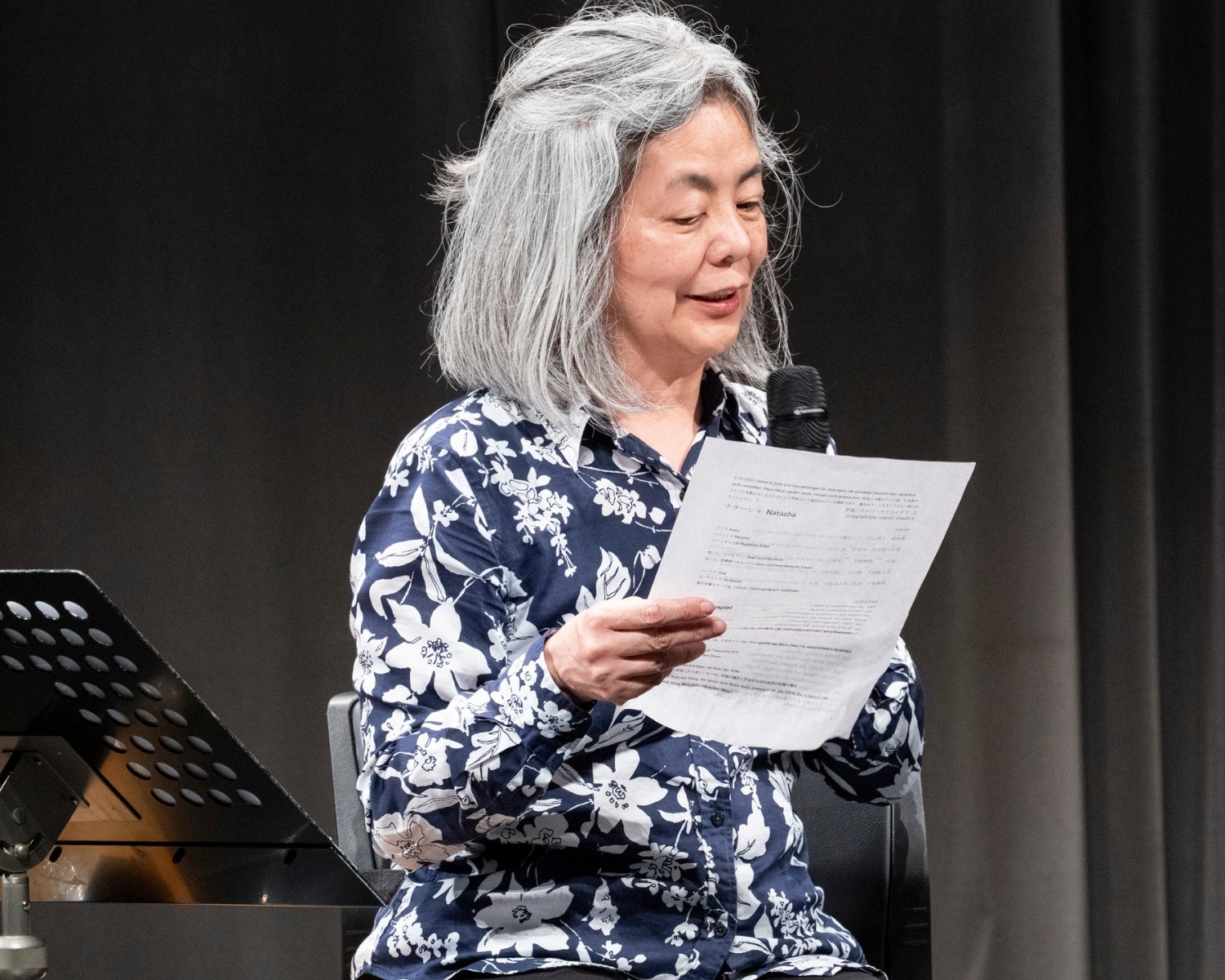

そして『海潮音』の一節を朗読してその翻訳術を分析しながら、それに影響されたという『ナターシャ』冒頭の一節も朗読。未発表の『ナターシャ』の作家自身の朗読に、客席もくぎ付けになりました。言葉のひとつひとつがどんな風に選ばれたのか、それがどんな音楽となって響くのか、期待が募ります。

【現代の地獄めぐり】

『ナターシャ』の第3 の人物は、メフィスト的なトリックスターです。「ゲーテの『ファウスト』に出てくるメフィストの孫ということになってて、かっこよく喋ろうとしておじいさんの言葉を引用して喋るけど、やっぱダメなんですよ、現代人だから全然、悪くて怖いかっこいい悪魔になれない」と多和田さん。

「メフィストをどうしても出したいっていうのも大野さんのアイディアだったんですよね。私も納得したんですけど、 2人が出会ってこれから地獄を見て回る、この時にきっかけがないんですよね、なんで地獄に行くのか。そこで案内役みたいなメフィストが出て来て、2人を誘惑して連れていく。」執筆前のディスカッションの様子が伝わります。

「コロナの時期にじっくりと『神曲』を読んだんですね。ダンテの描いた地獄を読みながら、非常に面白いなと思ったことのひとつが、今の時代の私たちの暮らしている地球についてのニュースを見てると、最近カリフォルニアですごい火事があったけども、他にも炎上地獄とか干ばつ地獄とか、もう全部あるんですよね、ニュースの中に地獄が。だからこの現代の状況を地獄という視点で描いて、アラトとナターシャがそこに入っていくみたいな感じで旅をしていく。」(多和田さん)

その地獄めぐりの内容はと言うと、多和田さんは最初の「森林地獄」について、「初めてハンブルクに行った当時、大学のトイレの落書きとかで『ドイツの森は死ぬ』みたいなのがよくあった。80 年代、酸性雨で森が消えてしまうというのが非常に問題になってて。森というもの……森っていうのは単に木がたくさんある場所ではなくて、ひとつの非常に重要な価値として森っていうのがあった。それが消えてしまうというのが非常に恐ろしいこと、本当に恐ろしいことだ、私たちが暮らしている環境から木がなくなってしまうということがあって」と、ドイツの人々にとっての森の重要性、それが失われるという当時の危機感を伝えます。

次の「快楽地獄」は 「現代の太平洋がイメージ。魚はたくさんいるけど、その魚の体の中にもマイクロプラスチック、細かいプラスチックのクズがたくさん入ってる。私たちの今の生活っていうのは、すぐに買いたい時に買いたい、いろんなものを安く買いたい、たくさん買いたいという、これが私たちの欲望であって快楽なんですけど、それを実現するためにはどうしてもプラスチックなしではダメですよね。その欲望の歌とプラスチックのたくさんある太平洋とが出てくるんです」とのこと。

続く「洪水地獄」「ビジネス地獄」「沼地獄」「炎上地獄」「干ばつ地獄」と、現代の「地獄」について、多和田さんが現代の問題をどのように考察して描いたか、駆け足で説明されました。

松永さんも「やっぱり現代の環境問題を意識しながら書かれたんだということが分かりました。多和田さんは2011年に発表した『雪の練習生』でも、ホッキョクグマの住む場所がどんどん狭まってるっていう、地球の環境問題を意識した描写があったんですけれども。『神曲』の地獄編を読んだ影響もあって、そういう多和田さんのイメージする地獄っていうのが生まれてきて、その地獄巡りの話になっているんですよね」とテーマを受け止めました。

【細川俊夫さんの音楽について】

そして松永さんは、多和田さんが細川さんの音楽をどう捉えているか質問。多和田さんはベルリンで細川さんのオーケストラ作品の初演を聞いた時のことを紹介し、「今回のオペラでも他の細川さんのオペラでもそうだと思うんですけども、静寂そのものが演出されるというか、作曲されるっていうか、そこに現れるんですよね。その静寂っていうのが非常に濃厚で、どういう風にしたら静寂を作曲できるのか細川さんに聞いてみないとわかんないんですけども、静寂を作曲してるみたいなところがあるんですよね」と、細川さんの音楽の「静寂」について強調しました。

「あと音が聞こえている状態と聞こえてない状態の境い目ですよね。それが非常に不思議な境界線を超える瞬間を感じたんですけど、今度のオペラでもそういう部分があるんじゃないかなと思います。音が鳴ってて消えるのと、音がまだ始まってないんだけど始まってるみたいな、2 種類の静寂。それがもしかしたらすごく重要な役割を果たすかもしれない」と、考えながら話しました。

松永さんも4月に日本で上演された『遠くから来たきみの友だち』を思い起こし、「私もその音楽劇を聞かせていただいた時に、夜の森とかが描かれていたんですけれど、音が始まっていく時の……どこからかこう音が湧いてくるような感じ。それでこう、座っているんだけど、ちょっとその音を聞こうとして思わず自分が前のめりになってしまうような、何か集中して聞きたいなって思うような、そういう世界だったということを、今改めて思い出しました」としみじみ話しました。

トークイベント当日は、最後にサプライズゲストとして作曲家の細川俊夫さんも登壇し、『ナターシャ』について更に話が膨らみました。

トークの全編はYouTubeでご覧いただけます(8月22日までの期間限定配信)。作家と作曲家のコラボレーション過程と、オペラという芸術に対する作家ならではの分析がたっぷり話されたトークを、ぜひお楽しみください。

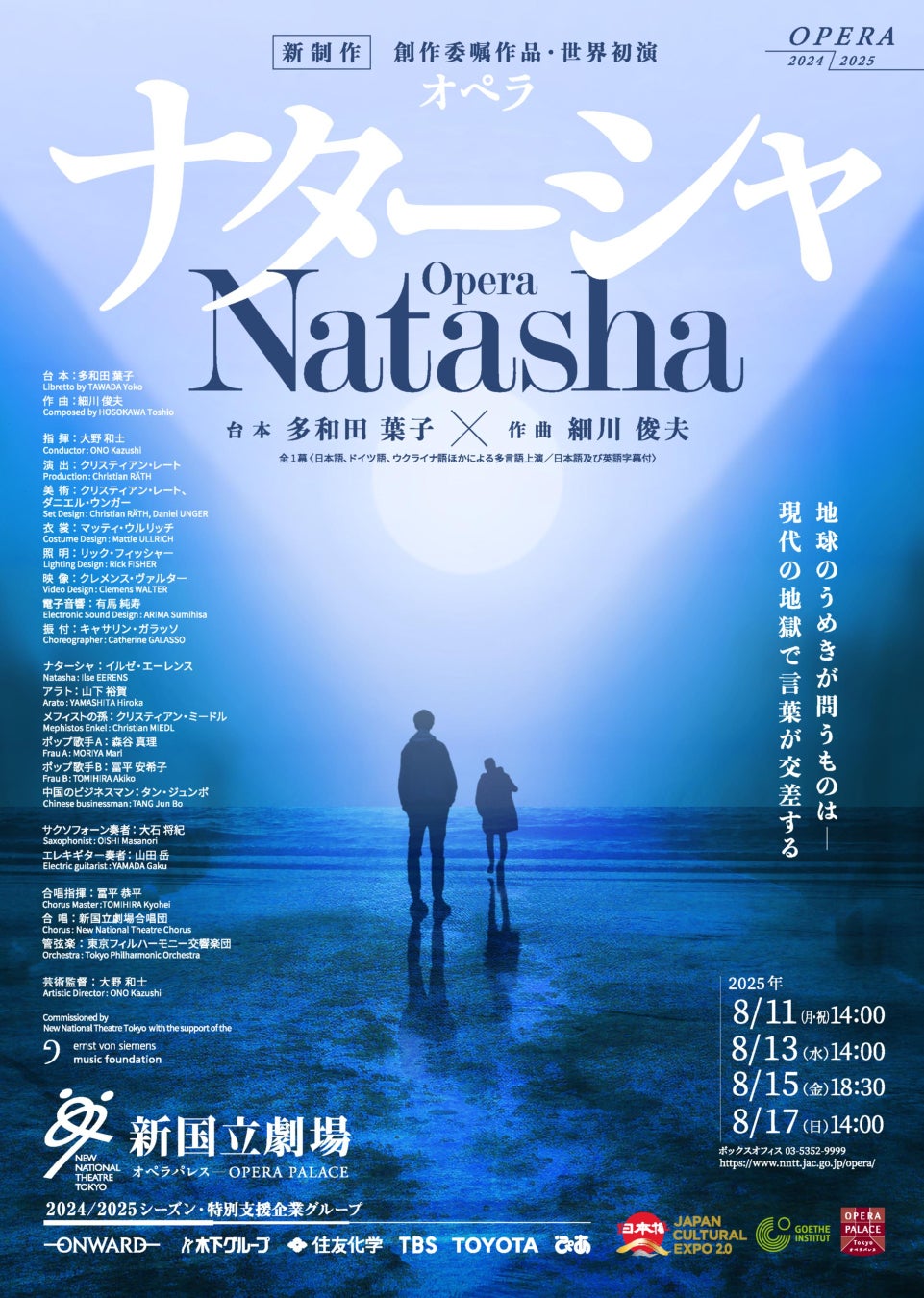

新作オペラ『ナターシャ』は8月11日(月)に新国立劇場で世界初演を迎えます。

全編動画

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像