【国立科学博物館】マントルに広がる「物質のムラ」 その空間スケールを初めて物的証拠で特定―中央海嶺の溶岩が明かす、“均質化しやすさ”を秘めた上部マントルの実像―

発表のポイント

-

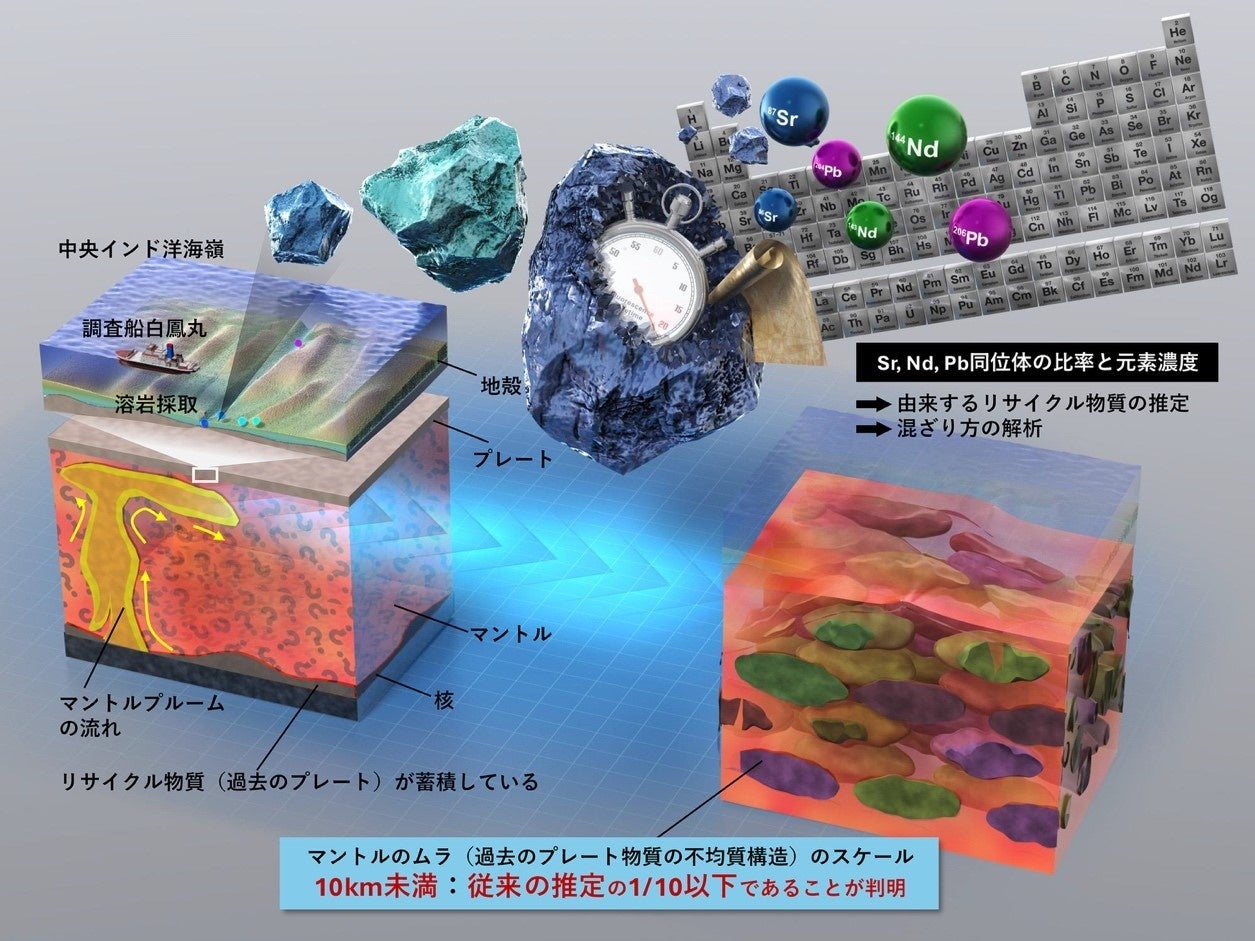

地球深部から上昇するマントルプルーム〈*注1〉により上部マントルにもたらされた「物質のムラ」の空間スケールが、10 km未満であることを特定しました。

-

この値は、地震波観測に基づく従来の推定よりも大幅に小さいスケールです。

-

地球のマントルが短時間での物質の均質化を促進しやすい構造であることを示しています。

<研究概要>

千葉工業大学・次世代海洋資源研究センターの町田嗣樹上席研究員と、東京大学・大気海洋研究所の沖野郷子教授、同大学院工学系研究科、国立科学博物館理工学研究部(当時)による共同研究グループは、マントルプルーム〈*注1〉と呼ばれる地球深部から上昇する大規模な流れにより上部マントルにもたらされた「物質のムラ」(不均質性)の空間スケールが、10 km未満であることを特定しました。これは、中央インド洋海嶺の火山活動によって作られた溶岩という物的証拠にもとづく成果です。溶岩の詳細な化学分析により、不均質性の原因は、地球深部に蓄積されていたかつて地球表層にあったプレートの岩石(リサイクル物質〈*注2〉)であり、それらはマントルプルームによって直接上部マントルに運ばれてきていることが確かめられました。さらに、プレートの運動に伴って海嶺が移動する過程で生じた溶岩の組成変化を追跡することで、上部マントルにおける不均質性の空間スケールを特定しました。10 km未満という値は、従来の地震波観測に基づく推定値(100 kmオーダー)に比べて約10分の1以下で、上部マントルがこれまで考えられていたよりも短時間で物質が混ざり均質化しやすい構造であることを示しています。今回の成果は、地球の内部構造に対する私達の理解に新たな視点をもたらし、地球内部で進む “代謝” のような物質の再利用プロセスを明らかにする手がかりとなります。

本研究成果は、オランダのエルゼビア社が発行する地球科学専門誌「LITHOS」に7月7日付で速報版が掲載されました。

<研究の背景>

地球は、核・マントル・地殻が同心円状に重なった層構造をしています。ただし、それぞれの層が具体的にどのような内部構造を持ち、変化してきたのかはまだ多くの謎に包まれており、その解明は地球科学の重要な課題の一つです。特にマントルは、地球の体積の約8割を占める主要な部分です。マントルは固体ですが、私たちが普段手にする石とは異なり高温で柔らかいため、非常に長い時間をかけてゆっくりと流れ(対流し)、地球の熱を運んでいます(図1)。この流れの一部は、地球深部から立ち上がる「マントルプルーム」という熱い柱状の流れを作り出し(図1)、地球の熱循環において極めて重要な役割を担っています。また、プルームには蓄積したリサイクル物質が混ざり込むため、物質循環の鍵でもあります。

マントルに物質のムラ(不均質性)ができる概念を示している。地球の表面を覆っているプレート(グレー)は海溝から沈み込み、核とマントルの境界付近に蓄積されてリサイクル物質となる。

マントルプルーム(オレンジと黄色)に、リサクル物質が混ざり込んでいると考えられている。

地球表面では火山活動〈*注3〉を通してマグマ〈*注4〉が生成され、噴き出し冷え固まり溶岩になります。溶岩の化学組成を詳しく調べることで、原材料であるマントルの性質や状態が明らかになります。海底の中央に連なる大山脈「中央海嶺」で作られる溶岩(中央海嶺玄武岩〈*注5〉)からは、主に上部マントルの情報が得られ、場所によっては広範囲にわたり異常な化学組成を示すことが知られています。こうした異常は、多くの場合、近くにホットスポット〈*注6〉が存在し、深部から上昇するマントルプルームが元々の上部マントルとは異なる岩石を運び、それらが溶けることで生じると考えられています。この現象は「海嶺-ホットスポット相互作用」〈*注7〉と呼ばれています。

地震波観測や室内実験から、マントルプルームは直径約1000キロメートルにも及ぶ大きな頭部を持つ、キノコのような形状の巨大な上昇流であることがわかっています(図1)。このため、マントルプルームによってもたらされる不均質な構造は、非常に大規模になると予想されていました。しかし一方で、マントルには小規模な不均質構造も存在し〈*注8〉、大規模な不均質がマントル対流によってどの程度の時間をかけて小規模な不均質へと変化するのかは、これまで明確な手がかりがありませんでした。

<研究の特徴>

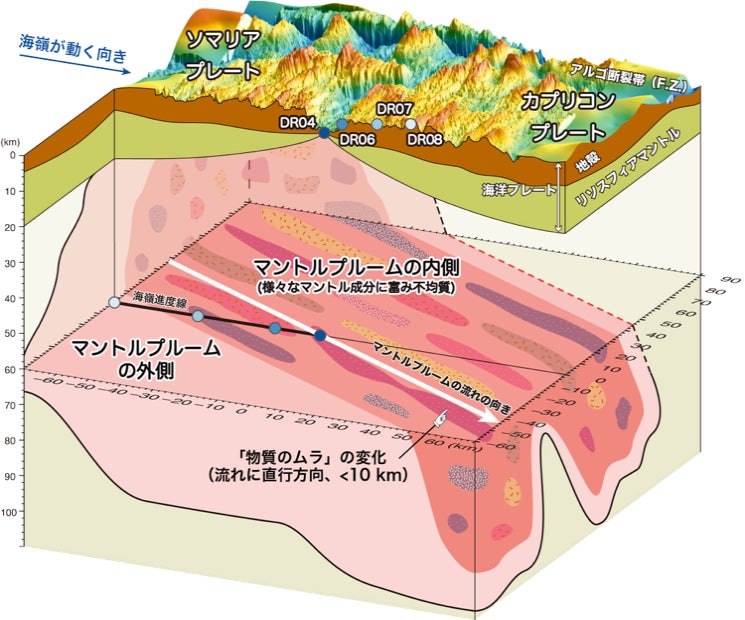

本研究では、2015年に学術研究調査船「白鳳丸」のKH-15-5航海により、中央インド洋海嶺(南緯14°から15°、東経66°から67°)(図2)で、溶岩を採取しました。この地域は、地震波観測によって(図2右)、地球深部から上昇するレユニオンマントルプルームが中央海嶺の下を横断していることが分かっており、プルーム由来の物質が上部マントルに入り込んだ「初期状態」を調べるのに適した場所です。

(a):海底地形、(b):地下120 kmの地震波トモグラフィーの結果 (Barruol et al., 2019を一部改変)。

地震波速度が遅い(温度が他の地域より高い)異常領域の分布を示す。レユニオンマントルプルームは、地球深部からマスカリン海盆の北部(もっとも遅い速度異常が観測される)に上昇してきており、さらにそこから側方に流れていると考えられる。今も活発な火山活動を続けるレユニオン島(レユニオンホットスポット)に続く低い速度異常の領域が、調査海域(星印)の下にも続き、中央インド洋海嶺と相互作用している。白矢印は、Barruol et al. (2019)によって明らかにされた調査海域付近のプルームの流れの向き。

具体的には、海底から岩石をすくい上げる「ドレッジ」と呼ばれる装置を用いて、5ヶ所から溶岩試料を採取しました(図3)。特に、音波で位置を測る「トランスポンダー」と呼ばれる装置を用いて、ドレッジの正確な位置を把握しながらサンプリングを行いました。これにより、採取した溶岩が作られた年代(海底の形成時期)と化学組成の詳細な紐付けが可能となり、上部マントル不均質性の空間スケールの定量的な特定に繋がりました。

さらに本研究では、従来の研究で主流だった海嶺に沿った方向(図3a)の溶岩の採取だけでなく、海嶺に直交する方向(図3b)にも広くサンプリングを行いました。この方法にプレート運動も加味することにより、上部マントルを「線」ではなく「面」として捉えて、プルーム由来の物質が海嶺下でどの様に広がり混ざり合っているかを詳細に把握することが可能となりました。

また、分析で得られた溶岩の化学組成を「3次元の組成空間」で可視化し、従来の2次元グラフでは見えにくかった組成の違いを、明確に把握することができました。

(a):中央インド洋海嶺に沿った、過去の研究の採取地点。(b):本研究の採取地点(中央インド洋海嶺セグメント18Cおよび18D)付近の拡大地形図。(c):ドレッジによる岩石採取の様子。トランスポンダーを用いてドレッジの位置をリアルタイムでモニタリングし、岩石を採取した場所を特定した。

<主な研究成果>

本研究では、中央インド洋海嶺の溶岩の同位体組成を「3次元の組成空間」で可視化したところ、溶岩の組成に隠れていた複数の特徴を見出すことに成功しました。これにより、これまで気づかれていなかった新しいマントル成分が、溶岩の形成に関与していることが明らかになりました。さらに、こうした成分の混ざり方を数値モデルで解析して、どの成分がどのくらい、どのような組み合わせで混ざると実際の溶岩の化学組成を再現できるかを調べました。

その結果、成分の混ざり方は、採取地点ごとに大きく異なることが分かりました。つまり、溶岩の成分の違いから、溶岩の材料となるマントルに存在するリサイクル物質に由来する「物質のムラ」(不均質性)が、10キロメートルよりもさらに小さな空間スケールで変化していることを突き止めました(図4)。この値は、従来の地震波観測による予測よりも約1桁(10倍)小さいスケールです。この発見は、上部マントルの不均質性が、プルームによってもたらされた「初期状態」において既に微細なスケールであることを意味します。

マントルをマーブルケーキに例えると、プレーン生地とココア生地の繊細な渦巻き模様のように、マントル中の成分が入り組んで存在していると考えられます。これまでの研究では、マントルプルームがもたらす不均質性は、地震波観測により比較的大きなスケールでしか把握されていませんでした。つまり、「プレーン生地とココア生地をほとんど混ぜずに焼いた、大きな模様のマーブルケーキ」のような不均質構造だと考えられてきました。そのため、大きな模様が対流で自然に均一化するまでには時間がかかると思われていました。

しかし今回の研究では、マントルプルームが運んできたマントルは「初期状態」において、まるで「プレーン生地とココア生地が細かくたくさん混ざり合い、混ざりきる直前の微細なマーブル模様」のように、細かいスケールで不均質であったことが分かりました。細かな模様のマーブルケーキマントルを均質化させるのに必要な時間は、これまで想定されていたよりも短くて済むことになります。つまり、今回の結果は、熱対流や物質循環による均一化の時間スケールが、従来考えられていたよりもかなり短いことを示唆しています。

立体海底地形図は、図3bの地形図を南東方向から俯瞰した様子に対応する。マントルプルームの流れの水平断面を見やすくするために、マントルの上部を一部くり抜いたように表現している。

中央インド洋海嶺における火山活動(マグマの生成)はDR08(143万年前)、DR07(85万年前)、DR06(32万年前)、DR04(現在)の順に生じた。その間のプレート運動によって、海嶺は「海嶺進度線」に沿って青い矢印の向きに移動する(東側のカプリコンプレートが西側のソマリアプレートよりも速く北東方向に移動するためである)。

各地点に見られる溶岩の化学組成の違いは、原材料であるマントルの「物質のムラ」の変化を反映している。

<今後の展望>

今回の研究は、マントル不均質性の空間スケールを物質科学的な手法を用い直接的に特定した世界初の例です。この成果をもとに、今後は専門家によるマントル対流シミュレーションが進めば、地球内部の物質循環の詳細なメカニズムがより明らかになるでしょう。このように、私たちの地球では、プレートが地球深部へ沈み込む一方で、マントルプルームによってまた地球上層部に戻るという循環を繰り返しています。その過程で、『物質のムラ(不均質性)』の形成と、それが次第に均質化していく現象も繰り返されているのです。

さらに、海底下では“地下のジェットストリーム”のようにマントルが流れ、地表の火山活動や地震を支える複雑でダイナミックなシステムを形成しています。今回発見したマントルの実像は、地球の循環プロセスの理解に新たな視点を提供し、将来的に火山活動や地震のメカニズムの理解にも繋がると期待されます。地球科学の未来を切り拓く重要な一歩となりました。

<町田嗣樹上席研究員のコメント>

直接目では見えないマントルの様子を探るために、溶岩を分析し、組成のデータを3次元で可視化、さらに数値モデルで成分の混ざり方を調べる過程はとても大変でした。それでも、全ての化学組成がすっきりと再現できた時は、マントルからのメッセージを受け取ったような気持ちで嬉しかったです。この成果がマントル研究の転換点となることを期待しています。

【 用語解説 】

*注1 マントルプルーム

高温の固体のマントルが上昇して作る流れを、マントルプルームという(図1)。マントルプルームの多くは、マントル最下部の核-マントル境界(マントルの底)にある巨大低せん断速度区(the large low-shear-velocity province: LLSVP)から上昇してくると考えられている。固体地球の対流運動を考えるうえで鍵となる重要な現象である。

*注2 リサイクル物質

過去に地球表層を覆っていたプレートは、大部分が海溝から地球深部に沈み込み、マントル内に蓄積していると考えられている(図1)。そして、マントルプルームによって地球上層部へと運ばれている。マントルが溶ける際にそれらも溶け、現在の地球表面の火山活動でマグマとして噴火し再びプレートの一部となるため、「一度作られたものを再利用する」という意味でリサイクル物質と呼ばれる。

*注3 地球の4種類の火山活動

地球上の火山活動域は、以下の4つの場所に限定されている。

-

中央海嶺:2つの隣り合うプレートが離れていく境界(プレート発散境界)

-

島弧や陸弧(日本や北米・南米大陸の西縁など):2つの隣り合うプレートのうち、一方のプレートがもう一方のプレートの下に沈み込む場所(プレート収束境界)

-

ホットスポット(ハワイなど):地球深部からマントルプルームが上昇してくる場所

-

プチスポット(東北沖など):マントルプルームが上昇してきていない場所の中で、特にプレートの屈曲に伴ってプレート直下に存在するマグマが噴火する場所

*注4 マグマ

マントルの岩石がじわりと部分的に溶けてできる液体を、マグマという。マグマが地表や海底に噴火する場所が火山である(ただし、デカン高原のように山にならないこともある)。4種類ある火山活動それぞれ、マントルの岩石が溶ける原因は異なる。

*注5 中央海嶺と中央海嶺玄武岩

海底の中央に連なる大山脈。北極海、大西洋、インド洋の中央部、さらにはオーストラリアと南極の間を通り、太平洋東部に至るまで、全てがひと続きに連なり、総延長は70,000 kmにおよぶ。

中央海嶺でプレートが離れることにより、地下のマントル物質がプレートに引きずられて上昇する。上昇して圧力が低下することでマントル物質が溶け、マグマが作られる(加熱によって溶けるのではない)。つまり、中央海嶺そのものが火山であり、マグマが噴出・固化して玄武岩と呼ばれる溶岩となる。中央海嶺に分布する玄武岩のことを、中央海嶺玄武岩という。

*注6 ホットスポット

マントルプルームが上昇してくると、地球表層で圧力が下がることでプルーム自体が部分的に溶けてマグマが作られる(プルームは高温だが、その熱によって溶けるのではない)。そのマグマが噴火する場所をホットスポットという。

次々とマントル物質が上昇してくるため、定常的にマグマが作られることにより、火山活動(マグマの噴火)が数百万年以上継続するのが特徴。

火山活動が継続する間、地球表面のプレートは移動するため、プレートの上に火山の列ができる。例えば、レユニオンマントルプルームに由来する火山列(図2)は、レユニオン島からインドのデカン高原まで続いている。活発な火山活動をしているのは、レユニオン島のみである。

*注7 海嶺-ホットスポット相互作用

中央海嶺の直下や近傍にマントルプルームが上昇してくると、中央海嶺の火山活動とホットスポットの火山活動が重なって相互作用を起こして、通常とは組成の異なるマグマが多量に生産されるなどの変化が起こる。例えば、アイスランドは、中央海嶺の直下にマントルプルームが上昇してくる場所の典型例。相互作用による多量のマグマ生産によって島となったものがアイスランドであり、中央海嶺が地表に露出している。

*注8 小規模なマントル不均質構造

ホットスポットのない地域、つまりマントルプルームが直接上昇していない場所の上部マントルにも、プチスポット火山の研究などから小規模な不均質構造が存在することが知られている。

<論文情報>

論文題目:Analyses across a mid-ocean ridge give the scale of plume-fed heterogeneity

著者:Shiki Machida*, Kyoko Okino, Kana Ashida, Shigekazu Yoneda and Yasuhiro Kato

掲載誌:LITHOS

DOI:10.1016/j.lithos.2025.108175

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像