電動カートがきっかけで高齢者の要介護リスクが低下?~「楽しみ」「明るい気持ち」「生きがい」の増加で、要介護リスク低下の傾向~

千葉大学予防医学センターの小林周平特任研究員、井手一茂特任助教、近藤克則特任教授、日本福祉大学の渡邉良太客員研究所員、福定正城主任研究員、斉藤雅茂教授らの研究グループは、大阪府河内長野市および奈良県王寺町に居住する65歳以上の住民726人を対象に、電動カートの導入1年後の主観的指標の変化と要介護リスクとの関連を検証しました。その結果、運行を継続していた王寺町の高齢者において、電動カートをきっかけに「日常生活における楽しみが増えた」「気持ちが明るくなる機会が増えた」「生きがいを感じる機会が増えた」といったポジティブ感情が増加した人は、そうでない人に比べて1年後の要介護リスクが低下したことが明らかになりました。電動カートは移動支援のみならずポジティブ感情を生み出すという従来の研究の再現性が確認され、ポジティブ感情に変化がみられた高齢者では要介護リスクが低下する可能性が新たに示されました。

本研究結果は、2025年8月22日に日本公衆衛生雑誌に早期公開されました。

■研究の背景

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるには、移動手段の確保が重要です。公共交通機関の利用が難しい地域では、外出機会が減少し、身体機能の低下や孤立感などにより要介護リスクが高まることが指摘されています。近年、国土交通省は、時速20km未満で公道を走行可能な「グリーンスローモビリティ(電動カート)」の導入を推進しています。電動カートは、移動支援にとどまらず、外出や社会参加、ポジティブな感情の促進といった心理社会的な効果も期待されています。これまでの2カ月間の短期的な調査では、電動カート導入後の外出頻度やポジティブ感情の増加が報告されていますが、そうした変化が実際に要介護リスクの低下につながるか検証されていませんでした(参考文献1)。そこで、本研究では、電動カートの導入1年後の主観的指標の変化と要介護リスクとの関連を検証しました。

■研究の方法

本研究では、2022年7~8月に電動カートの運行を開始した大阪府河内長野市および奈良県王寺町の走行エリアに居住する65歳以上高齢者726人(河内長野市385人、王寺町341人)に対し、自記式郵送調査を実施しました。研究フィールドである2市町の特徴として、大阪都市圏のベッドタウンとして開発された丘陵地のニュータウンであり、高齢化が進み、坂や段差が多く高齢者の移動負担が大きくなっています。調査は電動カート運行前と1年後の2回で行い、継続的な変化を把握するとともに、要介護リスクの評価には、要支援・要介護リスク評価尺度(以下、リスク点数)を用いました。この尺度は、性別や年齢に加え、生活状況に関する計12項目で構成され、合計48点満点です。得点が高いほど、3年以内に要支援・要介護認定を受けるリスクが高くなることが確認されています(参考文献2)。併せて電動カートをきっかけとした「楽しみが増えた」「気持ちが明るくなった」「生きがいを感じた」などの主観的な指標の変化を調査しました。分析にあたっては性別や経済状況、生活機能などの影響を考慮しました。

電動カートは7人乗りカート型車両を用いて、住宅地を中心に運行されました。運行方法は定時定ルート方式(注1)を用い、河内長野市では週4日で1日19~21便、王寺町では週4日で1日12~15便の運行が実施されました。両自治体とも、ルート内の任意の場所で乗降が可能で、住民は手を挙げて乗車し、降車時には運転手に知らせる形式でした。運転は委託を受けた業者または地域ボランティアが担っていました。なお、1年後調査時に王寺町では電動カート運行が継続していたのに対し、河内長野市では運行が停止されていました。

■研究の成果

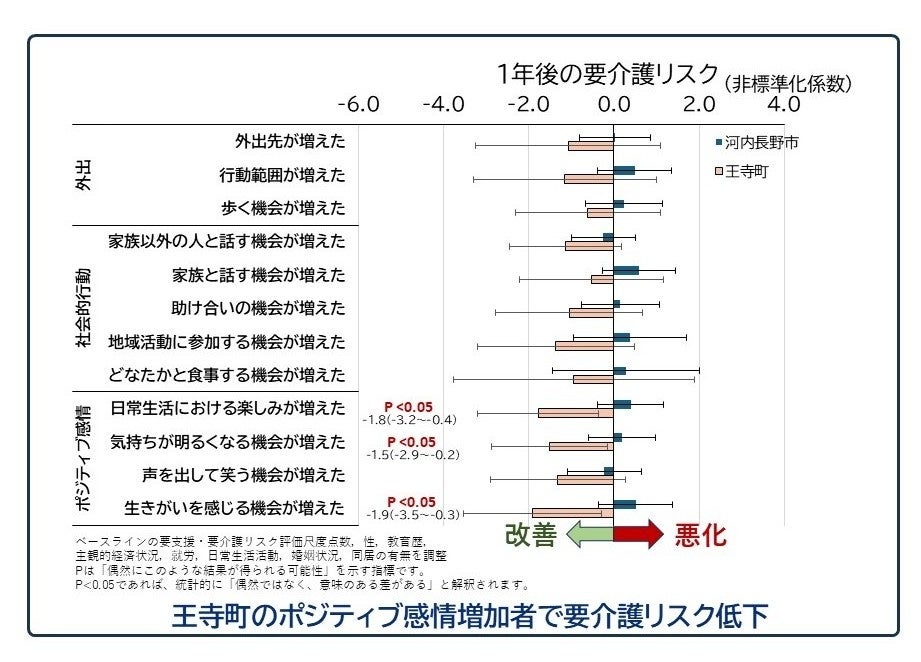

調査の結果、対象者のうち電動カートの利用者は290人(39.9%)でした。全体を対象にした分析では、電動カートをきっかけとした主観的指標の変化と要介護リスクとの間に関連は認められませんでした。一方、1年後調査時に運行が継続していた王寺町においては、電動カートをきっかけに「日常生活における楽しみ」「気持ちが明るくなる機会」「生きがいを感じる機会」が増えたと回答した高齢者は、そうでない高齢者と比較し、1年後の要介護リスク点数が低い傾向が明らかとなりました(それぞれ−1.78点[95%信頼区間 −3.21~−0.35]、−1.51点[−2.87~−0.15]、−1.91点[−3.53~−0.30])(図)。本研究では2市町を対象としましたが、河内長野市ではポジティブ感情と要介護リスクの関連を認められませんでした。この結果の相違には河内長野市の運行停止が関与している可能性があります。

さらに、本研究で用いたリスク点数は、将来の介護給付費とも関連することが過去の研究で示されています。具体的には、リスク点数が1点高くなるごとに、その後6年間の累積介護給付費が約3.16万円高くなることが報告されています(参考文献3)。この数値を用いて本研究で関連が認められた指標の試算を行ったところ、6年間の累積介護給付費は約140.7万円(楽しみが増えた)、約128.9万円(気持ちが明るくなった)、約114.7万円(生きがいを感じた)、それぞれ低減する可能性が示されました。

■今後の展望

電動カートは単なる移動支援手段にとどまらず、ポジティブ感情を促進するという知見の再現性が確認されました。さらに、そうした感情の変化がみられた高齢者では、要介護リスクが低下する可能性が新たに示されました。これらの結果は地域の移動支援が介護予防にも貢献できる可能性を示しています。

■用語解説

注1)定時定ルート方式:路線バスやコミュニティバスのように、所定の時間に所定のバス停で乗降する方式。この方式はルートが決まっているため、利用者が事前に運行情報を把握しやすいメリットがある。

■研究プロジェクトについて

本研究は、ヤマハ発動機株式会社からの共同研究費、国立研究開発法人科学技術振興機構(JPMJOP1831)、JSPS 科研(JP23H00060)からの研究助成を受け実施しました。日本福祉大学は千葉大学とヤマハ発動機株式会社の共同研究契約に基づき、千葉大学と研究委託契約を締結し研究費を得ています。

■論文情報

タイトル:電動カート導入による高齢者の主観的変化と要介護リスクの関連:1年間の縦断研究

著者:渡邉良太、斉藤雅茂、小林周平、井手一茂、福定正城、近藤克則

雑誌:日本公衆衛生雑誌

DOI:10.11236/jph.25-001

■参考文献1

タイトル:地域在住高齢者におけるグリーンスローモビリティ導入による外出、社会的行動、ポジティブ感情を感じる機会の主観的変化: 前後データを用いた研究

雑誌:老年社会科学

DOI:10.34393/rousha.45.3_225

■参考文献2

タイトル:Development of a risk assessment scale predicting incident functional disability among older people: Japan Gerontological Evaluation Study

雑誌:Geriatr Gerontol Int

DOI:10.1111/ggi.13503

■参考文献3

タイトル:要介護リスク評価尺度点数別の累積介護サービス給付費 介護保険給付実績の6年間の追跡調査より

雑誌:日本公衆衛生雑誌

DOI:10.11236/jph.21-056

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像