愛媛県の県魚「マダイ」を通して地元の海を学ぶ体験型学習イベント「MIRAIDAIスクール ~マダイから愛媛の海を考える~ 」を開催しました!

2022年8月27日、28日 【場所】宇和島市、今治市

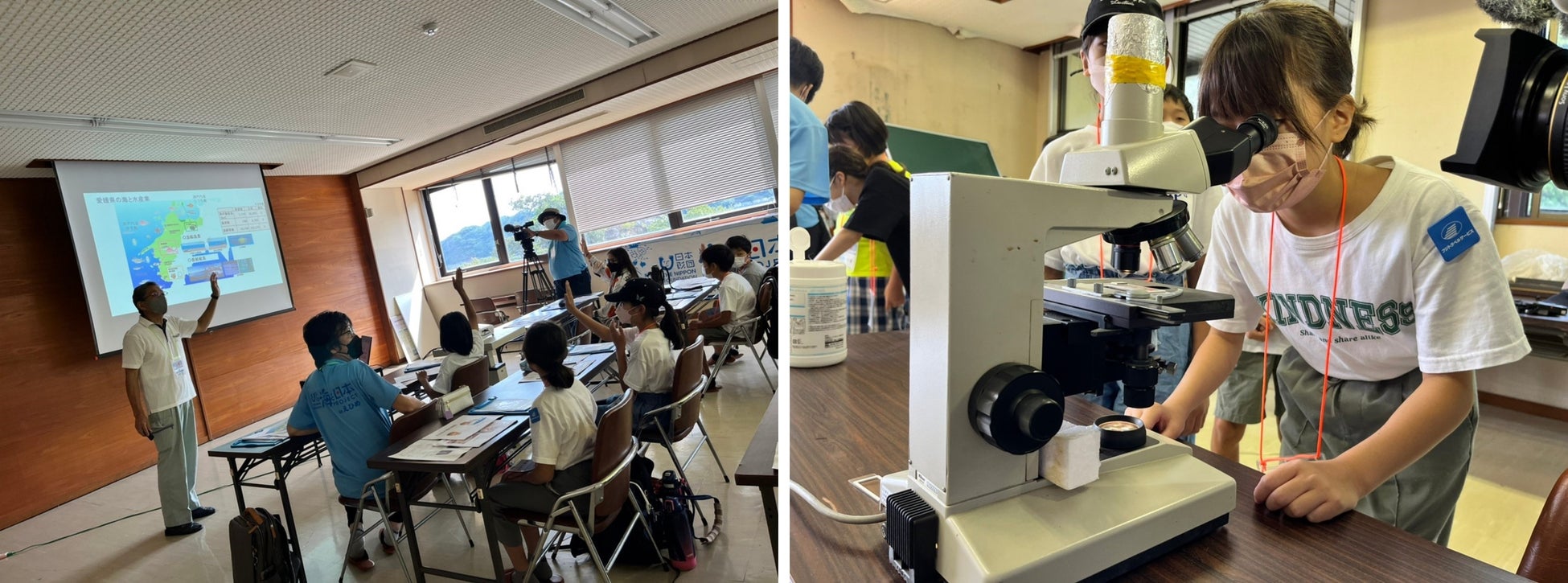

海と日本プロジェクトinえひめ実行委員会は、2022年8月27日、28日の2日間、愛媛県内の小学5・6年生を対象に、愛媛県の県魚である「マダイ」を通して愛媛県周辺の海で起こっている環境変化などを学ぶ体験型学習イベント「MIRAIDAIスクール~マダイから愛媛の海を考える~」を開催しました。このイベントは、次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

- イベント概要

愛媛県の県魚である「マダイ」を通して、愛媛県周辺の海の環境変化や、天然漁・養殖漁業それぞれの現場が直面している課題を学び、将来の「海の恵み」について考える体験型学習プログラムを実施。

・日程 2022年08月27日(土)28日(日)

・開催場所 愛媛県宇和島市・今治市

・参加人数 愛媛県内の小学5・6年生 21名

・協力団体 愛媛県水産研究センター、株式会社タイチ、愛媛県漁業協同組合宮窪支所、NPO法人今治シビックプライドセンターなど

- 愛媛県周辺の海の特徴と環境変化を学ぶ!

次に学んだのは、近年起きている海の環境変化について。愛媛県周辺の海水温は過去45年間で約1℃上昇し(世界平均の約2倍!)、アイゴやガンガゼなどの南方系の生物がこれまでより多く見られるようになっていることや、様々なことが要因で「海のゆりかご」として作用する藻場・干潟が減少していることを学びました。子どもたちが最も関心を持ったのは海洋ごみ問題についてです。海洋プラスチックごみがこのままのペースで増え続けると、2050年には海洋プラスチックごみの量が魚の量を上回る可能性があることを学びました。参加した子どもたちからは、驚きの声と共に、プラスチックをなるべく使わないようにすることや海のごみ拾いを積極的に行うことが重要であるといった意見が出ました。

- 地元の県魚「マダイ」の生態や漁業の問題を水産研究センター主任技師から学ぶ!

- 環境に配慮したマダイの養殖現場とは?いけすに入って養殖漁業を体験!

- 一日目を終えての宿題に取組み、保護者の方に活動を報告した子どもたち

・早速、スーパーに並んでいるマダイを手に取り、養殖と天然の違いを教えてくれました。養殖魚のエサの種類や、どこから来たのかなどはじっくりと見比べることが今まで無かったので「こんなに違うのだ」と私も発見でした。しっかりと表示されていることにも驚きました。

・昔と比べて、貧栄養化で海がきれいな見た目になっていることや、海藻が減っていることが意外だった。当たり前のことにはなるが、ごみを減らすなど自分たちが出来ることを継続することが大切だと感じた。

- 水産資源管理を学び、「ごち網漁」に同行して瀬戸内海の天然マダイ漁を体験!

- 獲れたての天然マダイを自分でさばいて味わおう!!

- 「海のゆりかご」アマモの減少を学び、子どもたちの手で海にアマモの種まき

- いよいよ「MIDAIDAIパネル」作成し、2日間の学びの内容を中村知事に報告!

<団体概要>

団体名称:海と日本プロジェクトinえひめ実行委員会

URL:https://ehime.uminohi.jp/

活動内容:愛媛県内の「海」を中心とした、食・文化・スポーツ・お祭り等の活動のムーブメント作りのための情報収集、イベント活動の広報実施。

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- 環境・エコ・リサイクル学校・大学

- ダウンロード