【怪異・妖怪研究の画期的シリーズ、完結!】主に2000年以降に発表された、新鮮で魅力的な必読論文を一挙集成した「怪異・妖怪学コレクション(全6巻)」、最終巻刊行。

最先端に立つ編者たちが、これからの研究に不可欠な重要論考をベストセレクション。完結にあたっての監修者・編者からのメッセージを特別掲載!

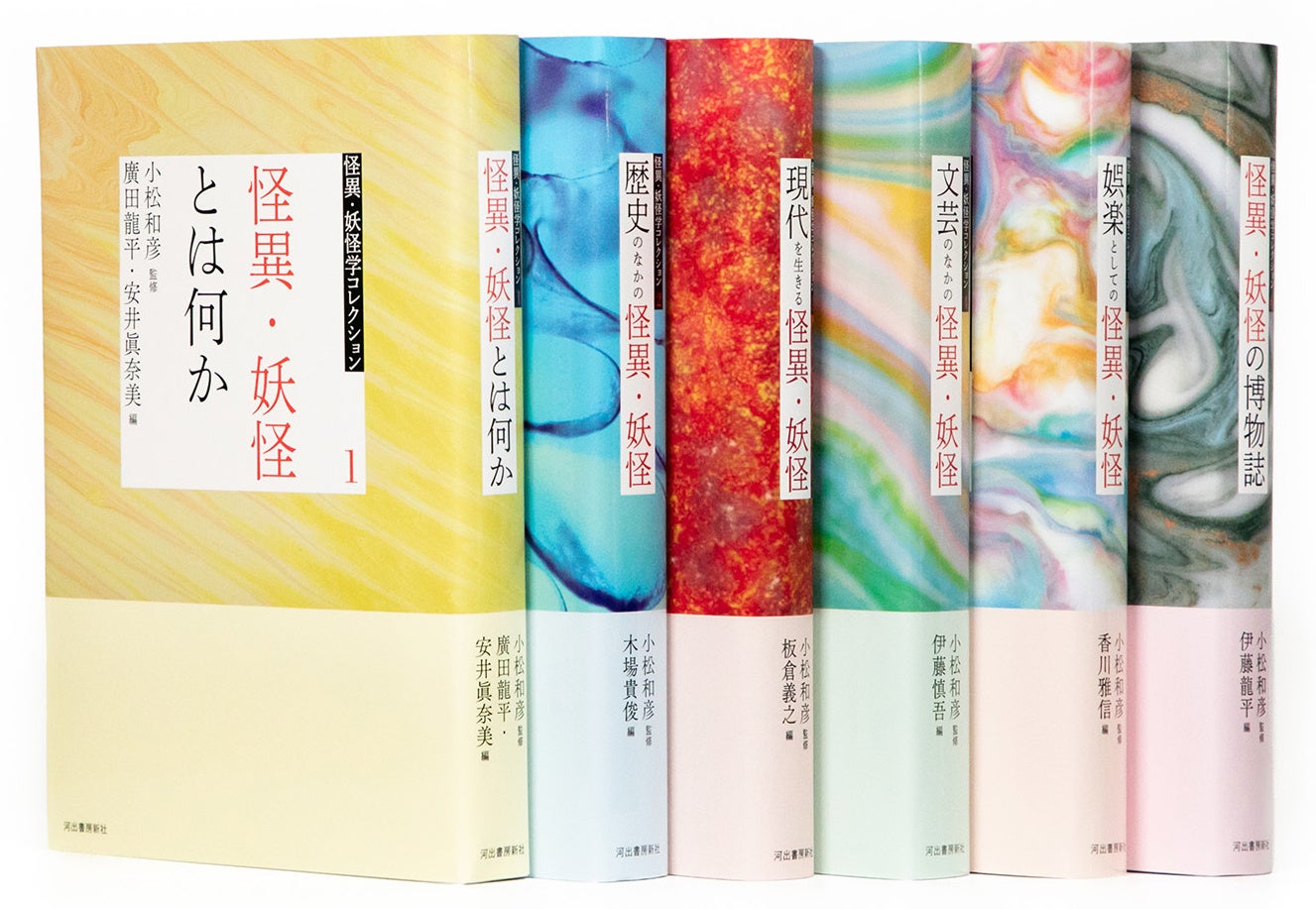

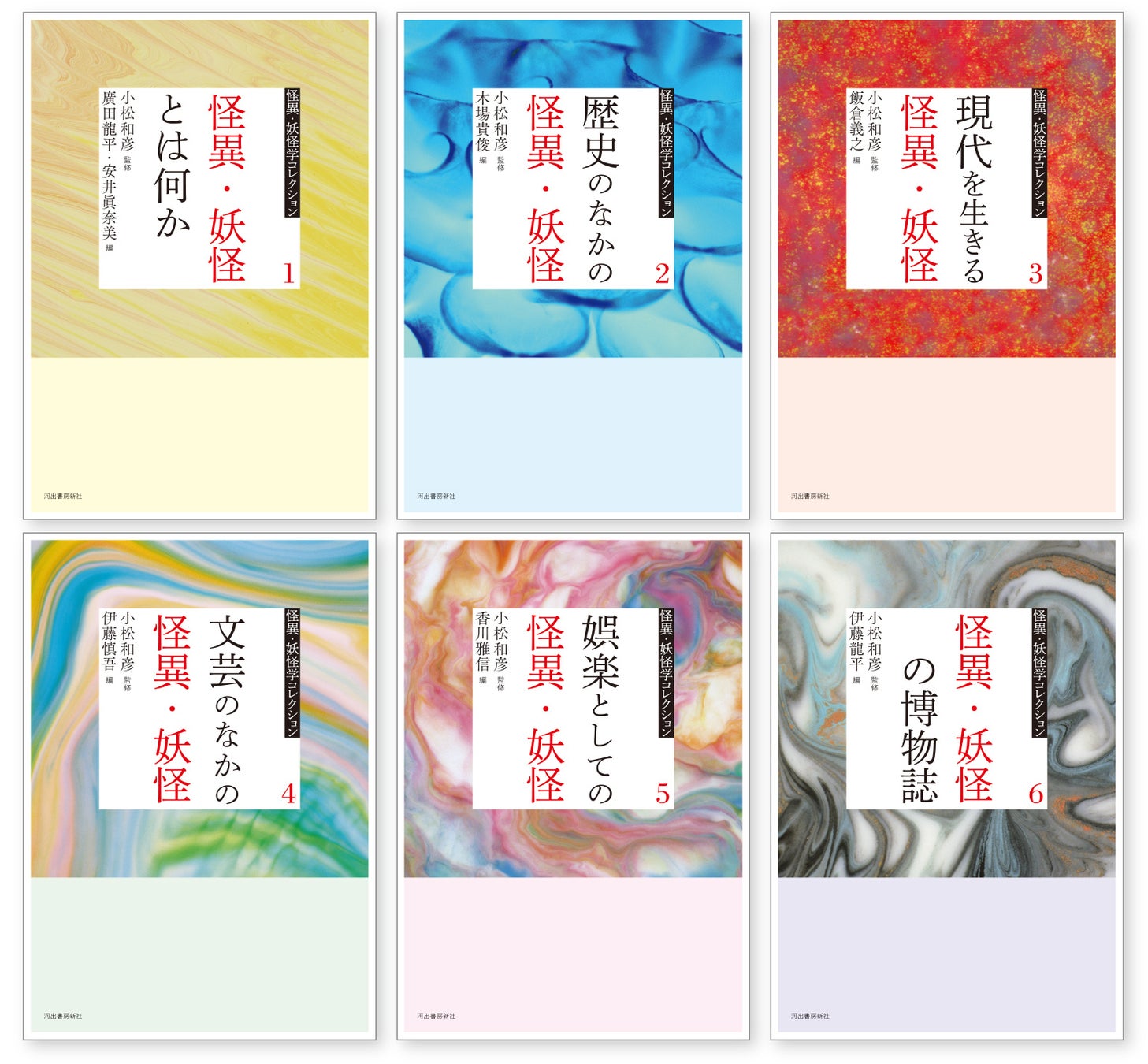

株式会社河出書房新社(本社:東京都新宿区 代表取締役:小野寺優)は、小松和彦氏監修による新シリーズ「怪異・妖怪学コレクション(全6巻)」の最終巻、「3 現代を生きる怪異・妖怪」を2025年9月29日に発売しました。これをもって、同シリーズは全巻完結となります。「怪異・妖怪学」が人文学の新領野としての地位を確立しつつある現在、最先端に立つ編者たちがこれからの研究に不可欠な重要論考を厳選して収録した画期的シリーズの全貌が明らかとなりました。

■監修者・編者からのメッセージ

怪異・妖怪の研究は新時代へと突入。学際的な研究、デジタル化を反映した研究が飛躍的に進展し、「怪異・妖怪学」は人文学の新領野としての地位を確立したといっても過言ではありません。シリーズを監修された小松和彦さんと、研究の最先端で活躍し、本シリーズ各巻の編者を務めた皆さんからいただいたメッセージを特別掲載します。

★シリーズ全体を監修

小松和彦さん

「「怪異・妖怪学コレクション」が無事に完結したことを心から喜びたい。各巻の編集作業の手伝いをする中で驚いたのは、怪異・妖怪研究がこの四半世紀の間に、私の想像を遙かに超える進展を遂げていたことである。そこには新しい研究領野を切り拓いているという気負いが満ちあふれている。しかも楽しそうに。「怪異の民俗学」(初版2000~2001年、新装版2022年、河出書房新社刊)と「怪異・妖怪学コレクション」には、虐げられていた怪異や妖怪、幽霊あるいは異界を、現代の日本人が自分たちの「思い」を表現する方法として蘇らせてきたことが示されているのだが、さてそこには何が写っていたのだろうか。なお問うべき課題が次々に生まれて来る。このコレクションは一つの到達点であるが、今後のさらなる豊かな進展のための踏み台なのでもあり、そうなることを大いに期待したい。がんばれ、怪異・妖怪学者たち!」

★妖怪概念や方法論、比較研究に焦点を当てた第1巻『怪異・妖怪とは何か』を担当

廣田龍平さん(大東文化大学)

「現在、怪異・妖怪研究は幅広い分野でさまざまに行なわれており、全体像を把握するのは簡単なことではありません。本シリーズは、そうした状況に対して見取り図を提示するとともに、まだまだ解き明かされていない無数の謎に取り組むための足場になるように作られたものです。どの巻にも多彩な論考が収められていますが、それだけではなく、編者による総論が多様な出発点を示しています。若い人たちが本シリーズを手がかりに思いもよらぬ道筋を切り拓いていくことを期待します。」

★同じく第1巻を担当

安井眞奈美さん(国際日本文化研究センター)

「「妖怪とは何でしょう?」と問われたら、あなたならどう答えますか? このシリーズを読めば、妖怪って何? その歴史は? 幽霊との違いは? などの問いが次々と解けていきます。どの巻を開いても新しい発見があり、それらがつながっていくおもしろさがあります。今やポップ・カルチャーに欠かせない妖怪(yōkai)は、海外でも大人気です。妖怪に興味のある方はもちろんのこと、これまで興味のなかった方も、このシリーズをきっかけに、怪異・妖怪の世界に一歩足を踏み入れてはいかがでしょうか。」

★歴史(古代~近代)を対象にした研究を扱う第2巻『歴史のなかの怪異・妖怪』を担当

木場貴俊さん(京都先端科学大学)

「本シリーズが対象にした1990年代からの約30年の間に、怪異・妖怪に関する研究は多岐にわたって進展しました。その中から、インターネットで公開されていないもの、絶版した本に収録されているもの、海外で発表されているものなど、重要だけど現在入手が難しいものを中心に、編者一同大いに頭を悩ませながら厳選しました。興味のあるところから自由にお読みください。さらにもっと知りたくなったら、「総論」や「解題」に関係する研究を紹介しているので、是非参考にしてください。怪異・妖怪は、まだまだ開拓できる領域にあふれたテーマです。よろしければ研究という領域に分け入ってみませんか?」

★ネット時代のメディア環境の変化をも捉える第3巻『現代を生きる怪異・妖怪』を担当

飯倉義之さん(國學院大學)

「「怪異・妖怪学コレクション」は「怪異の民俗学」(初版2000〜2001年、新装版2022年)を継ぐ企画です。「怪異の民俗学」は明治以降百年以上の怪異・妖怪研究の重要論文を8巻に収めました。本シリーズは2000年以降の怪異・妖怪研究の重要論文を、沢山あるのを涙ながらに切り捨て、なんとか6巻にまとめました。……これってすごくないですか? 編集の過程で怪異・妖怪研究は21世紀の25年で、20世紀の百年を超える発展を遂げていると実感しました。怪異・妖怪へのまなざしが「迷信」から「文化」へと転回した結果だと思います。とはいえ本シリーズも紙とアナログベースの怪異・妖怪研究のまとめです。本シリーズを踏み台にしたデジタルネイティブ世代の怪異・妖怪研究を期待します。マジで。」

★文学・美術の観点を取り上げる第4巻『文芸のなかの怪異・妖怪』を担当

伊藤慎吾さん(弘前学院大学)

「このコレクションに収録した論考は怪異・妖怪学の氷山の一角に過ぎません。しかし、珠玉の論考を集めましたので(自負!)、これからの妖怪学の道しるべになります。とくに若い人にとっては入門書になるに違いありません。この学問自体若いのですから、これからどのような方向にも伸ばしていけるでしょう。まずは手に取ってみてください。あなたなら、どんな研究をしてみたいですか?」

★大衆文化・フィクションとしての面を扱う第5巻『娯楽としての怪異・妖怪』を担当

香川雅信さん(兵庫県立歴史博物館)

「小松和彦先生から「2000年代以降の妖怪研究のアンソロジーを作るから手伝って」とのお話をいただいた時に、現在の妖怪研究を代表する研究者たちに声をかけ、それぞれ1冊ずつ編集をお任せする、という形を提案しました。まさに「妖怪研究アベンジャーズ」と呼ぶにふさわしいメンバーによって編まれた本シリーズは、それに違わぬ充実した内容のものとなりました。このメンバーは小松先生が切り開かれた道を、さらに深く進めてきた研究者たちでしたが、今度はこのアンソロジーを手にした若い人たちが、その後に続いてくれることを期待します。」

★個別のキャラクターを探究する第6巻『怪異・妖怪の博物誌』を担当

伊藤龍平さん(國學院大學)

「怪異・妖怪研究に興味がある人なら必読のシリーズです。初心者には読みやすく、専門家にも読み応えのある粒ぞろいの論考が揃っているので、ページをめくってもめくっても、とにかく飽きが来ません。目次をざっと眺めて、面白そうと感じたところからお読みください。とくにこのテーマに取り組む学生さんは枕頭の書とすべし! ほんとうに編集をしていて楽しい仕事でした。何が楽しいって、自分と同じようなヘンなことに情熱を燃やす仲間たちに会えたことの楽しさです。このシリーズを手に取ったアナタ。もう、われわれの仲間ですよ(笑)。」

■全目次公開

ここに全巻の目次を掲載します。興味がもてそうな論考から読んでいくと、不可思議なものがうごめく深き森に分け入っていくことになることでしょう。

■1 怪異・妖怪とは何か■

総論 怪異・妖怪とは何か(廣田龍平・安井眞奈美)

【Ⅰ 妖怪概念の深化と転回】

怪異・妖怪とはなにか(小松和彦)

モノ化するコト──怪異と妖怪を巡る妄想(京極夏彦)

妖怪の、一つではない複数の存在論──妖怪研究における存在論的前提についての批判的検討(廣田龍平)

畏怖の保存――情感の共有を考えるための一試論(後藤晴子)

柳田國男の妖怪研究──「共同幻覚」を中心に(香川雅信)

【Ⅱ 多様化する妖怪へのアプローチ】

目の想像力/耳の想像力──語彙研究の可能性(山田厳子)

怪音と妖怪──聴覚と怪異現象(常光 徹)

妖怪・怪異に狙われやすい日本人の身体部位(安井眞奈美)

「妖怪」という問いかけ──調査地における応答の諸相をめぐる研究ノート(藤坂彰子)

【Ⅲ グローバルな比較妖怪学へ】

妖怪を翻訳する(マイケル・ディラン・フォスター)

韓国の「ドッケビ」の視覚イメージの形成過程──植民地時代を中心に、日本の「オニ」との比較を手がかりとして(朴 美暻)

自然界と想像界のあわいにある驚異と怪異(山中由里子)

怪物(ヤスミン・ムシャーバシュ/廣田龍平訳)

解題(廣田龍平・安井眞奈美)

■2 歴史のなかの怪異・妖怪■

総論 歴史のなかの怪異・妖怪(木場貴俊)

【Ⅰ 古代】

モノノケ・モノノサトシ・物恠・恠異──憑霊と怪異現象とにかかわる語誌(森 正人)

災害・怪異と天皇(山下克明)

平安時代の「フシギ」革命(榎村寛之)

怨霊の思想(山田雄司)

【Ⅱ 中世】

怪異学研究序説(西山 克)

天狗──"魔"の精神史(阿部泰郎)

能の幽霊・考(南本有紀)

【Ⅲ 近世】

怪異との共棲──『宿直草』に萌すもの(堤 邦彦)

鍋島猫騒動──御家騒動の物語化と怪異性(高野信治)

江戸文化の中の「妖怪」(木場貴俊)

蜘蛛塚考(村上紀夫)

鳥山石燕『百鬼夜行』考(横山泰子)

【Ⅳ 近代】

妖怪の出没する場所と時代(佐々木高弘)

怪談の近代(一柳廣孝)

解題(木場貴俊)

■3 現代を生きる怪異・妖怪■

総論 現代を生きる怪異・妖怪(飯倉義之)

【Ⅰ 現代の怪異・妖怪論】

学校の怪談におけるトイレの怪異──昭和から平成を中心として(大島万由子)

「名付け」と「知識」の妖怪現象──ケサランパサランあるいはテンサラバサラの一九七〇年代(飯倉義之)

幽霊の変容・都市の変貌──民俗学的近・現代研究に向けての試論(髙岡弘幸)

「夜」に対する人間の恐怖と好奇心──日本における心霊スポットとゴーストツーリズムの事例(矢ケ﨑太洋・上原 明)

【Ⅱ ネットロア──怪異・妖怪の主戦場としてのインターネット・SNS】

ネット怪談「くねくね」考──世間話の電承について(伊藤龍平)

ネット社会における実況系ネットロアの伝播と活用──「口裂け女」と「きさらぎ駅」の比較から(古山美佳)

疑似的な声の非人間的転回試論──ある「怖い話」の発生と流行にみる〈電承〉(廣田龍平)

【Ⅲ 妖怪と経済】

妖怪町おこしにおける妖怪文化の創造――広島県三次市を中心に(松村薫子)

妖怪の再創造と現代的活用――教材としての可能性に着目して(市川寛也)

妖怪/フィギュア論(香川雅信)

予言する幻獣──アマビコを中心に(湯本豪一)

しづかアマビエの展開──長野県松本市での実践について(市東真一)

解題(飯倉義之)

■4 文芸のなかの怪異・妖怪■

総論 文芸のなかの怪異・妖怪(伊藤慎吾)

【Ⅰ 霊鬼の造形】

女の幽霊・再考──「九相図」から「幽霊画」へ(田中貴子)

子抱き幽霊図の原風景──産死供養の図像(堤 邦彦)

悪路王退治譚──『鈴鹿の物語』における鬼退治譚の素材と構成方法(安藤秀幸)

近世前期の雪女像(星 瑞穂)

【Ⅱ 狐】

狐火伝承と俳諧(久留島 元)

『玉藻の草紙』と犬追物起源譚(伊藤慎吾)

玉藻前と照魔鏡──『絵本三国妖婦伝』と『画本玉藻譚』における「狐妖退治」の形成をめぐっ(馮 超鴻)

【Ⅲ 土蜘蛛】

上代の土蜘蛛──その宗教性を中心に(山﨑かおり)

『土蜘蛛草紙絵巻』の仕掛け(徳田和夫)

【Ⅳ 場所の怪異】

『今昔物語集』巻二十七第五話「冷泉院水精成人形被捕語」考──怪異の正体を中心に(崔 鵬偉)

日本近世文学の中における「城郭の怪異」──版本や近世実録などの写本からうかがえるもの(菊池庸介)

西尾維新『化物語』における「怪異の場所」の視覚化──原作とアニメーション作品を比較して(飯倉義之)

解題(伊藤慎吾)

■5 娯楽としての怪異・妖怪■

総論 娯楽としての怪異・妖怪(香川雅信)

【Ⅰ 娯楽と妖怪】

化物屋敷の誕生(橋爪紳也)

遊びの中の妖怪たち──近世後期における妖怪観の転換(香川雅信)

【Ⅱ 江戸の化物文化】

素人の演出する怪談芸──江戸時代の「妖怪手品」について(横山泰子)

豆腐小僧の系譜──黄表紙を中心に(アダム・カバット)

化物と遊ぶ──「なんけんけれども化物双六」(岩城紀子)

春画・妖怪画・江戸の考証学──〈怪なるもの〉の視覚化をめぐって(鈴木堅弘)

「妖怪」をいかに描くか──鳥山石燕の方法(近藤瑞木)

【Ⅲ 現代大衆文化と妖怪】

通俗的「妖怪」概念の成立に関する一考察(京極夏彦)

「見世物」から「映画」へ──新東宝の怪猫映画(志村三代子)

一九七〇年代の「妖怪革命」──水木しげる『妖怪なんでも入門』(清水 潤)

鎌鼬存疑──「カマイタチ現象」真空説の受容と展開(飯倉義之)

ライトノベル異世界転生物における異世界の生成──モンスターの和洋混淆状態を手がかりに(伊藤慎吾)

解題(香川雅信)

■6 怪異・妖怪の博物誌■

総論 怪異・妖怪の博物誌(伊藤龍平)

妖怪の博物学(小峯和明)

江戸の大海蛇(伊藤龍平)

法螺の怪──地震鯰と災害の民俗のために(齊藤 純)

横浜市泉区踊場の「猫の踊」譚(高塚さより)

クワンクワン考──方法としてのオノマトペへ(大門 哲)

「産室」の外へ──ケッカイの行方(山田厳子)

くだん考──近代「くだん」イメージの再検討(及川祥平)

ザシキワラシの見えるとき(川島秀一)

近世文化における轆轤首の形状について(横山泰子)

路傍の妖怪伝承──北陸の「釣瓶落しの怪」をめぐって(松本孝三)

与論島における妖怪の民族誌的研究(マッザロ・ヴェロニカ)

アイヌ口承文芸で語られる河童について(大谷洋一)

解題(伊藤龍平)

■監修者紹介

小松和彦(こまつ・かずひこ)

1947年、東京都生まれ。国際日本文化研究センター名誉教授。専門は文化人類学、民俗学。長年、日本の怪異・妖怪研究を牽引してきた。『憑霊信仰論』『妖怪学新考』(以上、講談社学術文庫)、『異人論』(ちくま学芸文庫)、『妖怪文化入門』『異界と日本人』『鬼と日本人』(以上、角川ソフィア文庫)など著書多数。

■書誌情報

「怪異・妖怪学コレクション」小松和彦[監修]

〈巻数・体裁〉

仕様:全6巻/四六変型判/並製/各巻340〜392ページ

定価:本体各3000〜3200円(税別)

〈各巻構成〉

『1 怪異・妖怪とは何か』廣田龍平・安井眞奈美[編]

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309714813/

『2 歴史のなかの怪異・妖怪』木場貴俊[編]

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309714820/

『3 現代を生きる怪異・妖怪』飯倉義之[編]

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309714837/

『4 文芸のなかの怪異・妖怪』伊藤慎吾[編]

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309714844/

『5 娯楽としての怪異・妖怪』香川雅信[編]

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309714851/

『6 怪異・妖怪の博物誌』伊藤龍平[編]

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像