借入金利の上昇、企業の57.6%が「マイナスの影響」 企業体質の強化を通じた利益重視の傾向高まる

金利上昇に関する企業の影響度調査

日本銀行は2024年3月、マイナス金利政策を転換して政策金利を引き上げた。さらに、同年7月に0.25%、2025年1月に政策金利を0.5%程度への引き上げを決定した。その後、長短プライムレートが上昇するなかで、住宅ローン金利をはじめ金融機関による各種金利も上昇が続いてきた。今後も、市場金利や借入金利の上昇が見込まれる。

そこで、帝国データバンクは、借入金利上昇による企業への影響などについて調査を実施した。本調査は、TDB景気動向調査2025年3月調査とともに行った。

SUMMARY

借入金利の上昇に対して、企業の 57.6%が業績に「マイナスの影響がある」と考えていた。具体的には、「返済負担の増加」や「利益の減少」を挙げる企業が多かった。一方で、「利益率の高い事業を拡大」「利益率の低い事業の縮小」など、利益率を重視するという意見もあった。また、借入金利が1%上昇した場合には、価格転嫁(値上げ)などの対応策を考える企業も多い。

※ 調査期間は2025年3月17日~3月31日。調査対象は全国2万6,674社で、有効回答企業数は1万716社(回答率40.2%)

※ 本調査における詳細データは、帝国データバンクホームページ(https://www.tdb.co.jp)のレポートカテゴリにある協力先専用コンテンツに掲載している

借入金利の上昇、企業の57.6%が業績に「マイナスの影響」

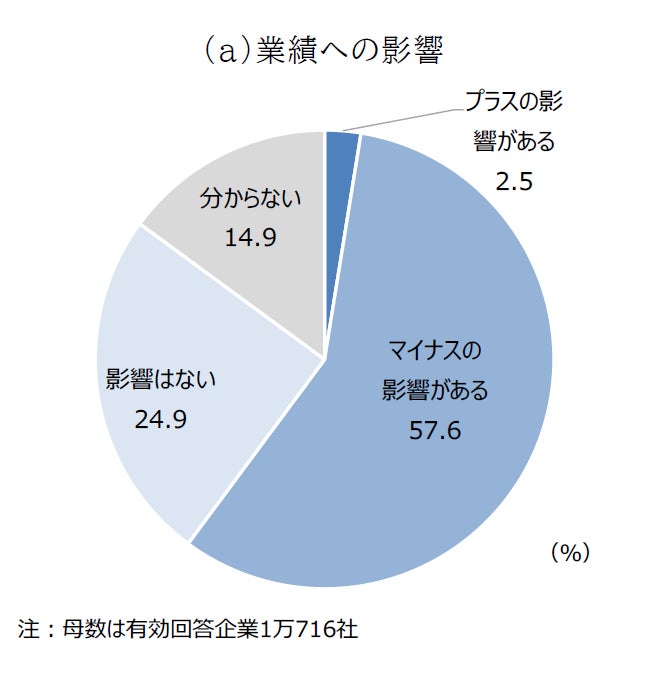

借入金利が上昇した場合の業績への影響について尋ねたところ、「マイナスの影響がある」と考えている企業は57.6%となった。「プラスの影響がある」は2.5%、「影響はない」は24.9%となり、これらを合計しても3割未満にとどまった(図表1-a)。

「マイナスの影響がある」を業界別にみると、『不動産』が71.6%で最も高く、唯一7割を超えた。次いで、『運輸・倉庫』(68.1%)、『製造』(62.4%)、『小売』(61.4%)が6割台で続いた(図表1-b)。

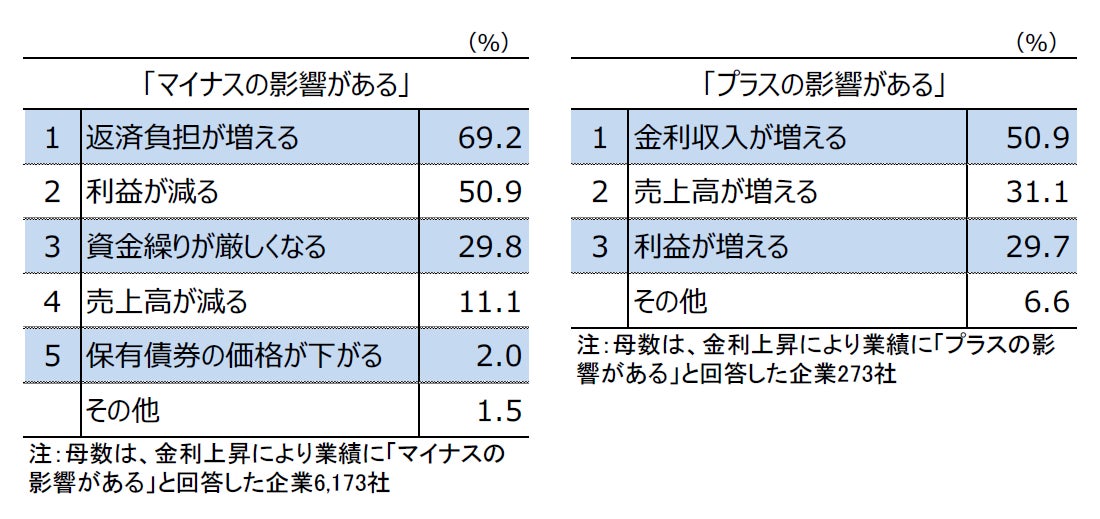

具体的影響では「返済負担が増える」が69.2%でトップ

借入金利の上昇で業績に「マイナスの影響がある」企業にその具体的影響を尋ねたところ、「返済負担が増える」が69.2%(複数回答、以下同)で最も高かった。 次いで、「利益が減る」は50.9%と半数を占めたほか、「資金繰りが厳しくなる」(29.8%)が続いた。

企業からは、

-

「民間設備投資が減る」(建設)

-

「土地購入をともなう工場の増設・新設など、長期借入金に大きな悪影響を及ぼす」(機械製造)

-

「取引先に対する貸し倒れ懸念が高まる」(鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売)

-

「有利子負債が変動金利で、一度金融機関からの金利変更通知が来た。残り返済金額も少額であることからそこまで大きな負担になることはないが、やはり、新規の事業拡大を行う際の借入には慎重な検討をせざるをえない」(自動車・同部品小売)

などの声が聞かれた。

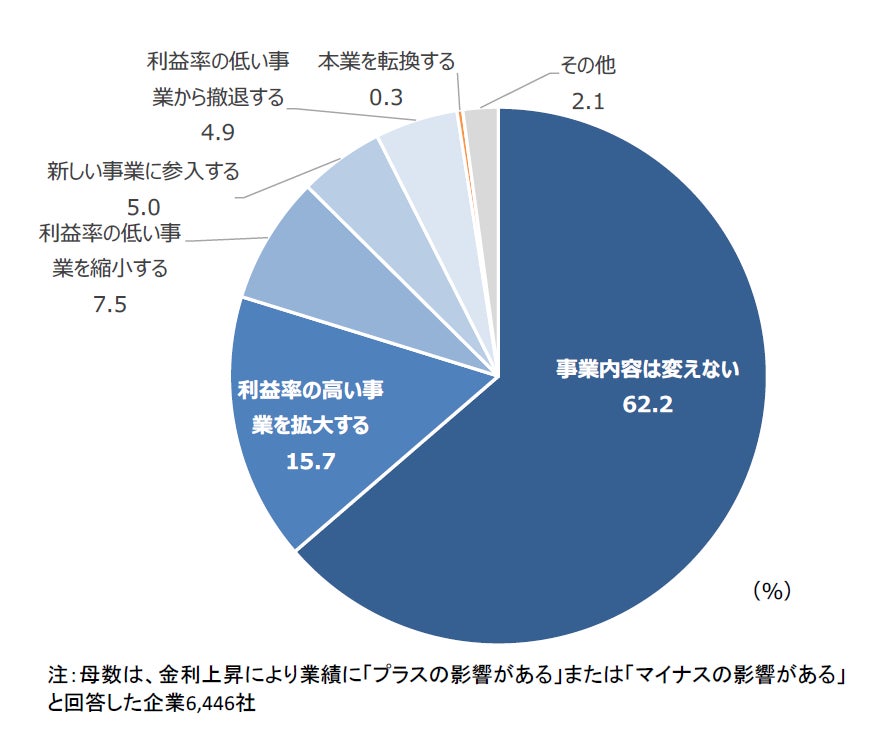

自社事業への対処、「事業内容は変えない」が最多、「利益率の高い事業を拡大」は15.7%

借入金利の上昇で業績にプラスまたはマイナスの影響がある企業に対して、自社の事業での対処法を尋ねたところ、「事業内容は変えない」が62.2%で最も高かった。以下、「利益率の高い事業を拡大する」(15.7%)、「利益率の低い事業を縮小する」(7.5%)、「新しい事業に参入する」(5.0%)、「利益率の低い事業から撤退する」(4.9%)となった。金利の上昇にともない、より利益率の高い事業へと経営資源を集めようとする動きがうかがえる。

企業からは、

-

「他社の手がけない、オンリーワンで利益率の高い製品に注力する」(機械・器具卸売)

-

「利益率を高める施策を展開、またDXを活用した効率化を推進する」(リース・賃貸)

-

「価格改定により利益を増やす」(娯楽サービス)

-

「借入金の返済を進める」(運輸・倉庫)

-

「有価証券、保険積立金などの取り崩しで対処する」(家電・情報機器小売)

などの声があがった。

金利1%上昇で、「財務体質の改善」「価格転嫁(値上げ)」を実施

今後、借入金利が1%上昇した場合、どのような対策を行うか尋ねたところ、「財務体質を改善する」が27.2%(複数回答、3つまで。以下同)で最も高かった。以下、「価格転嫁(値上げ)を行う」(22.5%)、「借入金利を前倒しして返済する」(20.3%)、「金利の引き下げ交渉を行う」(20.1%)が2割台で続いた。

企業からは、

-

「借入金を繰り上げ返済する」(情報サービス)

-

「借り換えをして、返済期間を延ばす」(建設)

-

「今まで、低金利に慣れすぎているので、これからの金利に対応するよう財務体質を強化する必要がある」(専門サービス)

-

「日銀の動きによるため、各行金利の上昇は致し方ないが資金計画の見直しは必須になる。保険なども軒並み値上げが続いているためそちらも見直しを進めている」(その他サービス)

-

「自社の経費を削減して、残高の少ないものは一括返済する。無駄を省き、資金の余裕を持って内部留保を積み上げる」(不動産)

などの意見が聞かれた。

まとめ

本調査の結果、借入金利が上昇した場合、企業の57.6%が自社の業績に「マイナスの影響」を見込んでいた。特に「返済負担の増加」や「利益の減少」を懸念する企業が多かった。実際に、中小企業からは「中小企業にとって金利の上昇は経営に直結する問題。無借金経営をしていればよいが、そのような会社はまれだろう。「金利の上昇分以上の景気の拡大策を早急にとっていただきたい」(建設)といった意見もあがっていたが、これが企業の直面している実態を表している。

一方では、利益率の高い事業の拡大や、逆に利益率の低い事業の縮小・撤退などを視野に入れる企業も少なくない。こうした傾向は、企業体質を強化し、高収益企業へとつながる重要な視点となる。また、借入金利が1%上昇した場合に、価格転嫁(値上げ)で対応する企業も2割以上あった。

「金利のある世界」においては、従来の低金利下で得られた成功体験から意識を切り替える必要があり、価格転嫁など利益を確保する経営を進めることが、企業が成長するカギになるだろう。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- シンクタンク銀行・信用金庫・信用組合

- ダウンロード