【日中戦争史研究の金字塔!】徹底的な実証主義に基づく歴史研究の古典的名著・秦郁彦著『日中戦争史』、復刊決定。11月25日刊行予定。

全ての歴史研究有志者、必読の書。本リリースでは、秦郁彦氏による「著者序」を特別掲載!

株式会社河出書房新社(東京都新宿区/代表取締役 小野寺優)は、秦郁彦著『日中戦争史(新装版)』(税込定価7,920円)を2025年10月25日に発売いたします。

2025年は、盧溝橋事件・日中戦争開戦から88年、終戦から80年の節目となる年。

歴史家・秦郁彦氏による日中戦争史研究の古典的名著である『日中戦争史』は、精密な資料調査と厳格な資料批判に基づいて書かれた先駆的業績として高い評価を得ており、1961年の初版刊行以来、1972年には増補改訂版、2011年には復刻新版を刊行し、50年以上もの間、版を重ねてまいりました。その後も長く品切れとなっておりましたが、2025年という節目となる今年、新装版として『日中戦争史』を復刊いたします。

“日本の近現代史研究者で世話になっていない者はいない”とも言われる『日本陸海軍総合事典』(東京大学出版会)の編者としても知られる秦氏。『日中戦争史』執筆にあたっては、秦氏みずから、数百名にも及ぶ旧陸海軍人など当時の関係者への直接取材を行ったほか、膨大な量の戦争関連資料を渉猟することで、入手困難で貴重かつ、信頼性の高い一次史料を収集。そしてその史料をもとに、日中戦争に関する政治、外交、軍事、経済の各分野を多角的に分析してまとめ上げた書籍が、本書『日中戦争史』です。

本書は、秦氏によるこれらの超人的な学究の成果であるとともに、歴史研究、殊に日中戦争史研究において、徹底的な実証主義の実践に筋道をつけた記念碑的な著作と言えます。(本書巻末に約100ページもの「付録資料」が掲載されていますが、ここからも秦氏がいかに膨大な史料を元に本書をまとめ上げたかを窺い知ることができます)

日中戦争を中心とした日本の大陸政策の展開を、関係者の貴重な証言、旧軍部および外務省関係の資料をもとに、学問的に体系づけた古典的名著『日中戦争史』。

是非、この機会にご注目ください。

*

今般刊行する新装版では、『後期日中戦争』(角川新書)などで知られる気鋭の研究者・愛知学院大学文学部准教授の広中一成氏によるまえがき「日中戦争史研究の『筋道』」を新たに掲載します。広中氏は大学院時代、日中戦争史研究を志した際に、数多くある研究書のなかから本書『日中戦争史』を最初に入手したそうです。

このまえがきで広中氏は、「本書のような、一次資料にもとづいた徹底的な実証研究は、私のようなすでに歴史を生業としている者だけでなく、これから歴史研究の道を目指す若者にとって今でも恰好のお手本」と記しています。本書が持つ高い意義を知ることができます。

なお本リリースでは、1961年に秦氏が執筆した本書巻頭に掲載される「著者序」を特別掲載します(後段をご覧ください)。秦氏が、どのようにして日中戦争史研究を志したのか、そして当時の研究環境から資料収集、調査まで記載されています。秦氏の研究への思いに触れつつ、本書繙読のきっかけとなりましたら幸いです。

■目次

(章・節番号は、本書では漢数字で表記していますが、下記ではアラビア数字で表記します)

はしがき

日中戦争史研究の「筋道」(広中一成)/復刊にあたって(秦郁彦)/著者序(秦郁彦)

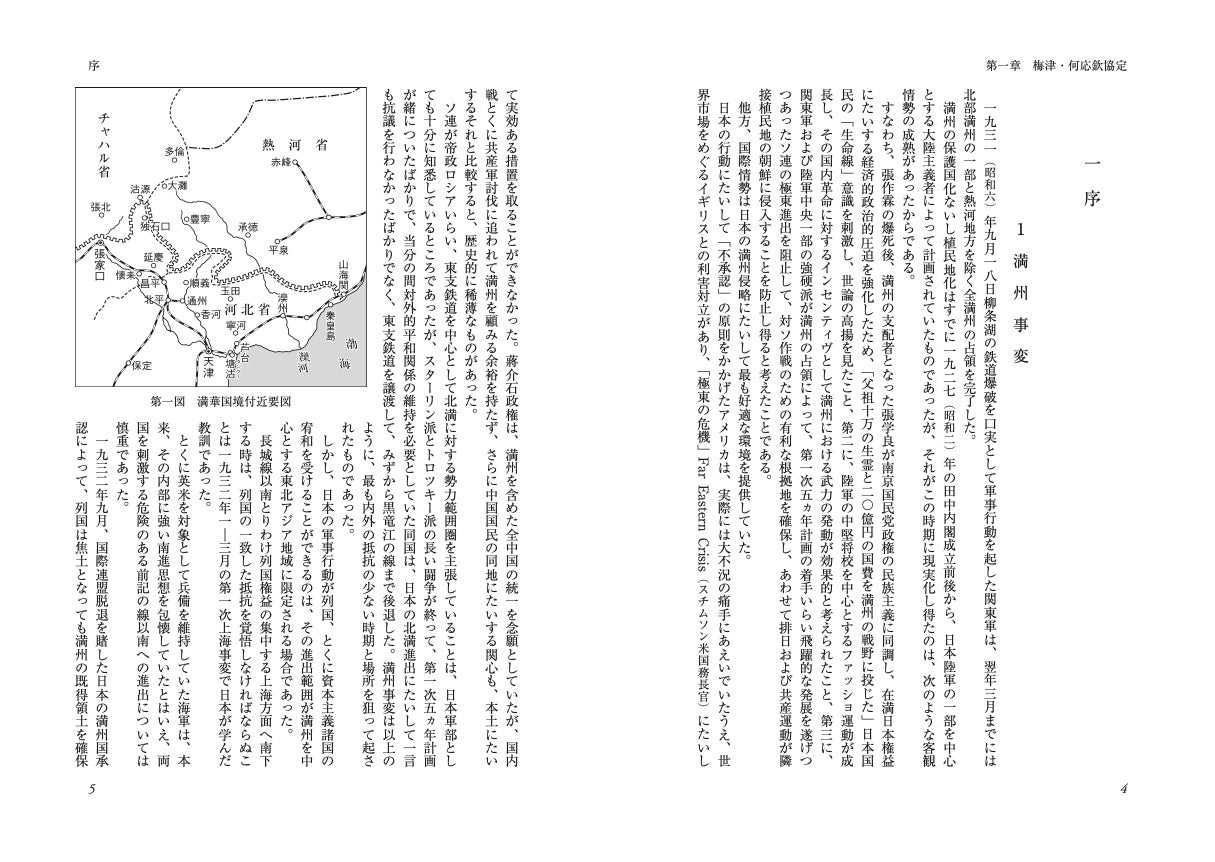

第1章 梅津・何応欽協定

1 序

2 梅津・何応欽協定交渉の経緯

3 土肥原・秦徳純協定

4 協定の国際的側面

第2章 華北分離工作の失敗

1 序

2 広田三原則

3 華北自治運動

4 幣制改革

5 最後の日中外交交渉

6 綏遠事件

7 中国本土統一の進行

8 日中戦争直前の対華外交

第3章 日中戦争 ―和平工作と講和条件をめぐって―

付 その他の和平工作

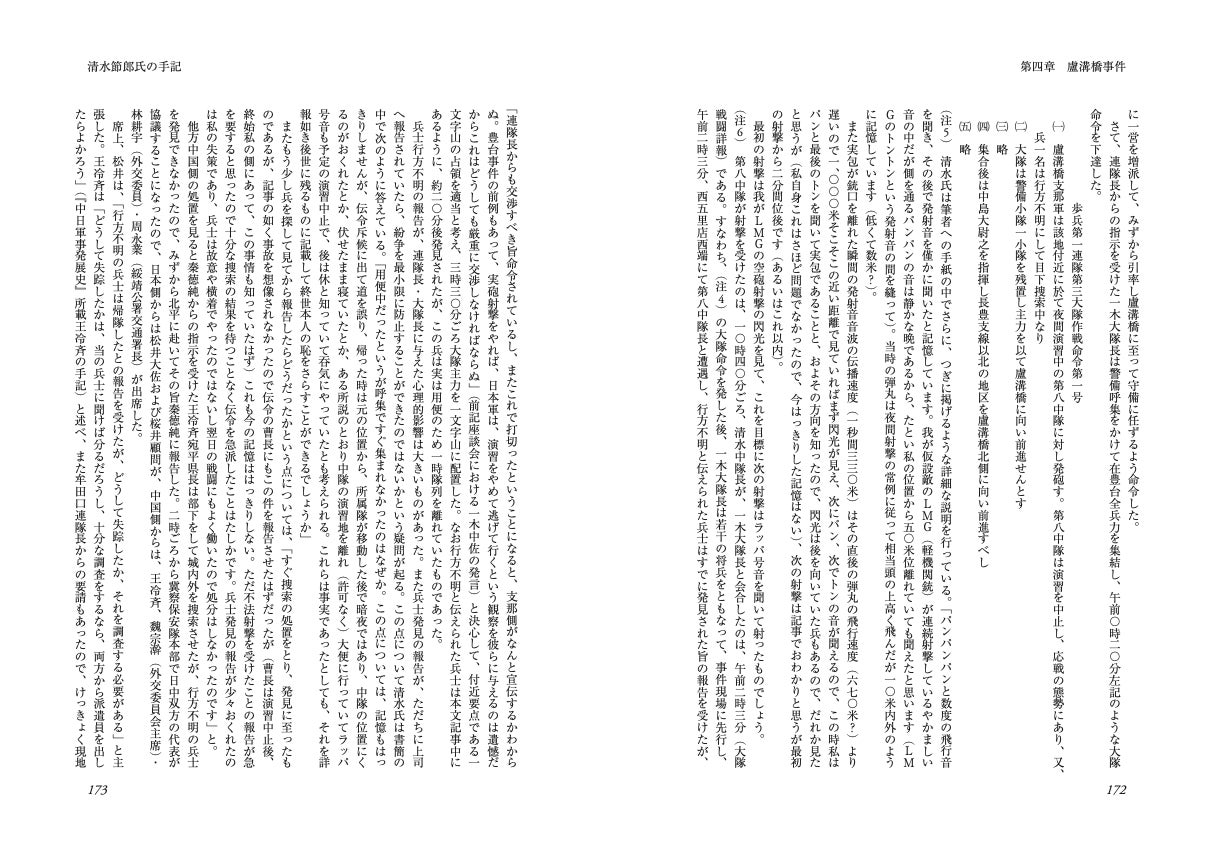

第4章 盧溝橋事件 ―七月七日夜から八日夜まで―

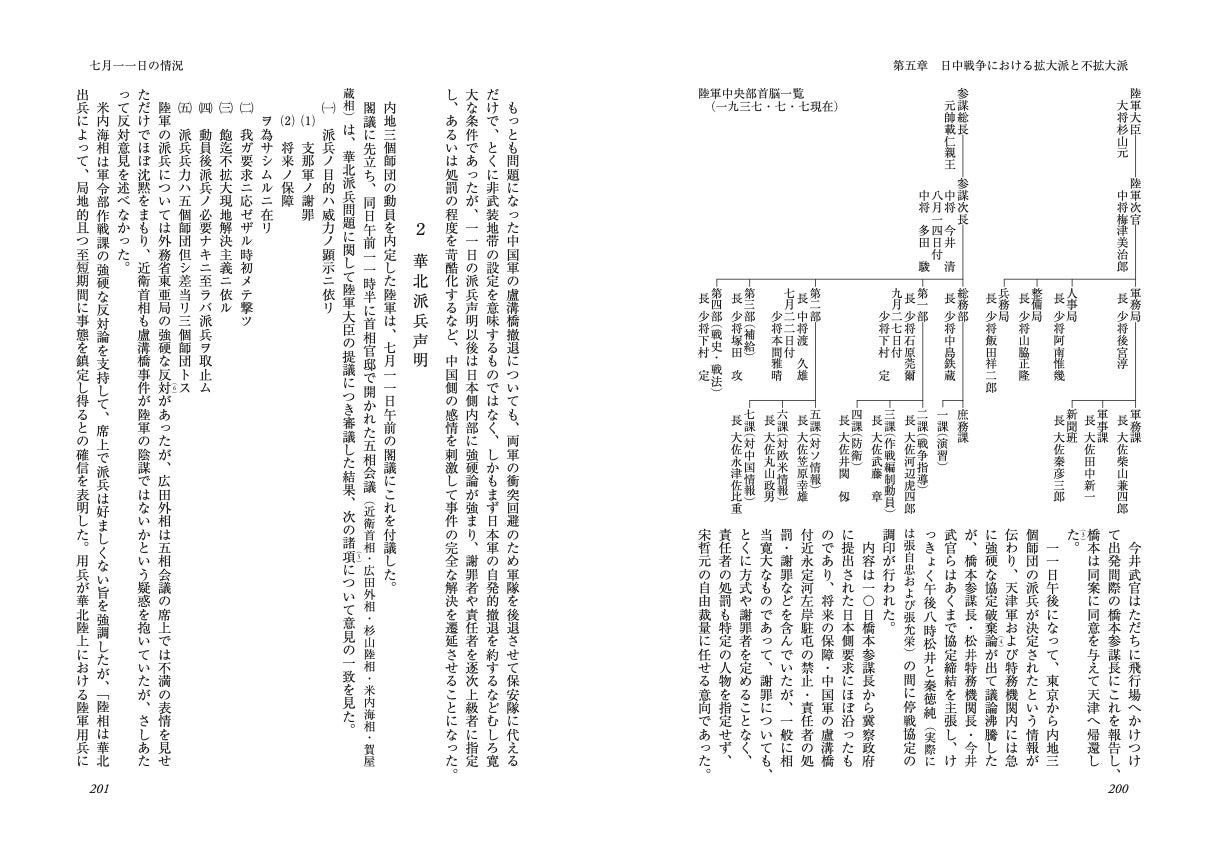

第5章 日中戦争における拡大派と不拡大派

1 はしがき

2 盧溝橋事件

3 七月八日の情況

4 七月九日の情況

5 七月一〇日の情況

6 七月一一日の情況

7 七月一三―一八日の情況(両軍対峙期)

8 七月一九―二九日の情況(事態悪化期)

9 第二次上海事変

10 世論とジャーナリズムの動向

11 総合的検討

第6章 日中戦争をめぐる列国の動向

第7章 軍事作戦概史

1 華北の戦闘

2 上海および南京作戦

3 徐州および漢口作戦

4 昭和一四―一六年の軍事作戦

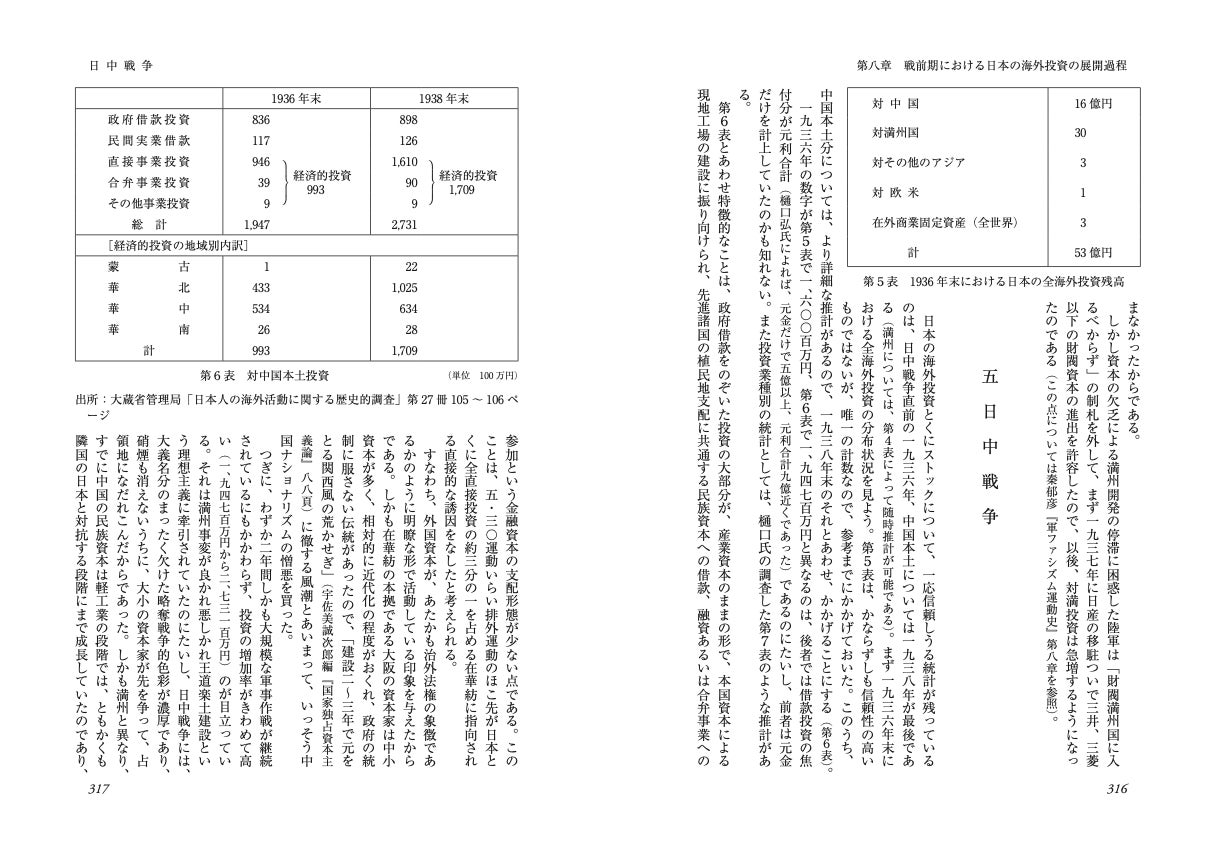

第8章 戦前期における日本の海外投資の展開過程

1 はじめに

2 日本帝国主義の成立

3 西原借款

4 満州事変

5 日中戦争

6 終戦―海外投資の総決算―

あとがき

付録資料

関連資料翻刻/年表/陸海外等主要職員一覧表/関係主要外交官、陸海軍人の略歴/参考文献/索引

■特別掲載・秦郁彦氏による「著者序」(1961年6月執筆/一部略)

日中戦争は、明治初年いらい日本が一貫してすすめて来た大陸政策のさけがたい帰結であった。

日清・日露両戦争から一九三七年の日中戦争まで、半世紀にわたる日本対外政策の主流は、目的実現の方法や、政策実行のタイミングをめぐる意見の対立──時にはこの流れをせき止め、切りかえようとする試みもあったが──をはらみ、いくたの起伏を見せながらも、中国大陸への政治的、経済的、軍事的膨脹という基本方向においては変るところがなかったのである。

そしてそれは、ついに日本の死命を制したより大規模な太平洋戦争に発展し、中国国民に与えて来た惨害をいっそう拡大するとともに、日本帝国みずからをも破壊しつくすことによってしか終らなかった。

そのあとをふり返ってみるとき、巨大な歴史の渦流が予見された破滅の深淵へ向って求心的にひきこまれて行く姿に、非情ときびしさにいろどられた宿命の影を見いだすのは私だけであろうか。

しかも、戦後十五年をへて日中両国の国交は回復されないまま「二つの中国」という複雑な政治状況を背景にして、われわれはなお新たな敵対関係のなかにまきこまれる危険から脱していない。

「歴史は同時代人には彼らの時代を決定する大きなさまざまな動きを、そのほんのはじまりのうちには知らせない」というシュテファン・ツヴァイクの言葉が正しいとすれば、われわれは同時代人として、当事者として、日中戦争が持つ歴史的深さとひろがりを鳥かんしうる資格を持たないのかも知れない。

それは当然に、中国側の基本資料が公開された後、後世の歴史家によって果されるべき課題に属する。

しかし日中戦争の歴史は、日本側でも当時から完全に近い資料封鎖によって国民の目から遮断されていたし、ついで終戦による日本帝国の解体でこれらの貴重な資料や記録の多くが失われ、ひきつづく占領体制の継続という政治的制約も災いして、空白に近い状態のままに残されてしまった。

私が日中戦争を中心とする日本大陸政策の研究に志したのは、すでにこのような制約がとけたにもかかわらず、当事者が残しておくべき最低限の史料的復元さえ行われていなかったからであった。

そのような動機から私が研究に出発したのは、東京大学教養学部二年に在学していた一九五二年であった。

私はまず関係者の中で生存していた方々──とくに旧陸海軍首脳に重点をおいて──を訪ね、ヒアリングをとってまわる作業にとりかかった。

このような異例の方法から始めたのは、当時ただちに利用できる根本資料がはなはだしく欠如していたうえ、既存の回想録や概説書は史実的に信頼性の乏しいものが少なくなく、加えて下部構造至上主義ともいうべき戦後歴史学の風潮があって、上部構造である政治史・外交史・軍事史の分野における実証的検索が軽視されているかたむきがあったこと、なによりも昭和時代の政策決定に重要な役割を果した日本軍部に関する研究の蓄積が皆無に近かった──むしろ意識的に拒否されていた──からであった。

幸い、大部分の方が親切に質問に答えて下さり、手持の資料を貸して下さる方もあった(延約三百人を訪問した)。

一方で私は、厚生省復員局の資料整理課(現在の防衛庁戦史室)に通って、特別な御好意で旧軍部資料を調べさせていただいた。

この間に、おぼろげながらも、旧日本軍部の内情がわかってきたし、予想以上に多くの資料が未整理のままながら残っていることも知った。

こうして集めた資料にもとづいて、私は昭和初期から日中戦争初期までの、軍部を中心とした外交史・軍事史のアウトラインと、軍ファシズム運動史ともいうべきテーマをまとめ、その一部を「あとがき」に記したような区分と順序で発表して行った。

そのさいに、栗原健・臼井勝美両氏(外務省外交文書室)の御援助を得て、外務省所蔵の外交文書を、富岡定俊氏の御好意で、財団法人資料調査会にある旧海軍軍令部資料を加えることができたのは望外の喜びであった。

その後、私は個人的な事情でしばらく研究から遠ざかったが、このたび信夫清三郎教授のおすすめで、これまで発表してきた諸論文に、未発表のもの(本書の第六、七章)を追加し、全体に加筆・訂正をほどこして一冊にまとめたのが本書である。

さきにも記したように、中国側記録との対照が不可能であること、電報・公務日誌など第一次史料が充分にそろっていないこと、そのために昭和十二年九月以降の部分が粗放になったのはまことに残念であるが、現在の段階で利用できる資料はつとめて集めたつもりであり、今後一段の発展を期待される日中戦争研究のための一礎石となりうれば幸いである。

一九六一年六月

秦 郁彦

■本文より

■著者紹介

秦 郁彦(はた・いくひこ)

1932(昭和7)年、山口県生まれ。1956 年、東京大学法学部卒業。ハーバード大学、コロンビア大学留学、大蔵省財政史室長、プリンストン大学客員教授、拓殖大学、千葉大学教授を経て、日本大学法学部教授を2002 年に退職。法学博士。

主な著書に『軍ファシズム運動史』(河出書房新社、復刻新版2012 年)、『昭和天皇五つの決断』(文春文庫、1994年)、『南京事件―「虐殺」の構造』(中公新書、増補版2007 年)、『盧溝橋事件の研究』(東京大学出版会、1996年)、『日本人捕虜』上下(原書房、1998 年)、『日本陸海軍総合事典』(東京大学出版会、第二版2005年)、『慰安婦と戦場の性』(新潮選書、1999年)、『靖国神社の祭神たち』(新潮選書、2010 年)、『日本近代史12の謎を解く』(PHP 研究所、2024 年)などがある。

『昭和史の謎を追う』上下(文春文庫、1999年)で1993 年度菊池寛賞を受賞。

■書誌情報

書名:日中戦争史(新装版)

著者:秦 郁彦

仕様:A5判/上製/406ページ

初版発売⽇:2025年11⽉25日

税込定価:7,920円(本体7,200円)

ISBN:978-4-309-22980-5

装丁:コバヤシタケシ(SURFACE)

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309229805/

出版社:河出書房新社

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像