国産牛乳「危機」から一転 酪農業の倒産が急減、4年ぶり発生せず 「値上げ」進み経営改善、半数が「増益」に転じる

「酪農業」の倒産動向(2025年上半期)

株式会社帝国データバンクは「酪農業」の倒産動向について調査・分析を行った。

SUMMARY

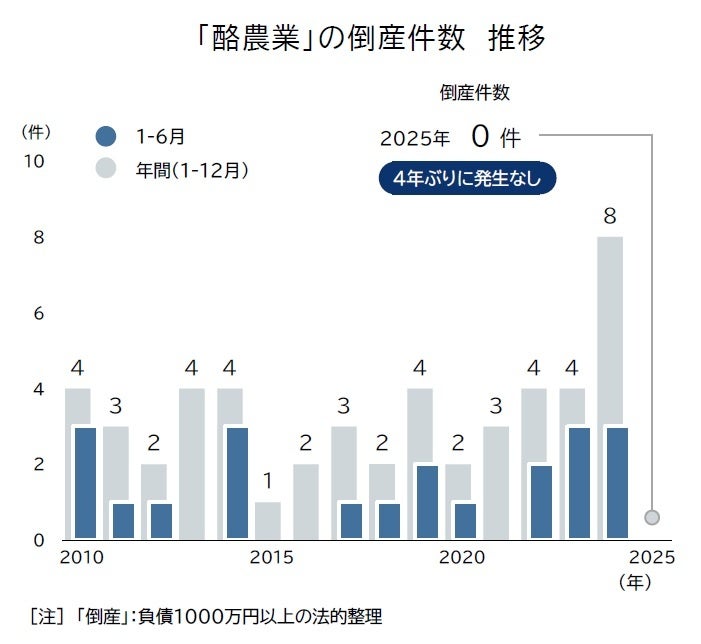

2025年上半期(1-6月)の酪農業の倒産は4年ぶりにゼロとなり、過去10年で最多だった前年同期(3件)を大きく下回った。一時は国産牛乳が入手困難となる「酪農危機」が懸念されたが、以降は乳価引き上げなどでコストの転嫁が進み、2024年度業績では約半数が「増益」となるなど、経営改善が進んだ。今後も飼料価格の変動などの先行きが不透明で、持続的な酪農を実現するためには継続的な乳価の改定が不可欠となるが、値上げによる販売減の懸念など課題もある。

集計期間:2000年1月1日~2025年6月30日まで

集計対象:負債1000万円以上、法的整理による倒産

酪農業の倒産、4年ぶりに発生せず 「乳価引き上げ」恩恵

食卓に欠かせない「牛乳」が、苦境から一転して持ち直しの動きを見せている。2025年上半期(1-6月)における、牛乳やチーズなどの原料となる生乳生産を行う「酪農業」の倒産(負債1000万円以上、法的整理)はゼロ件と、4年ぶりに発生しなかった。過去10年で年間最多となった前年(8件)を大幅に下回るペースで、2025年の倒産件数は過去最少となる可能性がある。

酪農業では、ロシアのウクライナ侵攻などで乾牧草など飼料価格が高騰したことに加え、電気代、人件費といった急激なコスト高に直面した。こうした「生産するだけ赤字」の厳しい採算状況に陥った酪農家が経営をあきらめるケースが相次ぎ、国産牛乳が入手困難となる「酪農危機」が現実に起こる可能性もあった。

しかし、近時は一転して、酪農業者の経営に持ち直しの兆しもみられる。2024年度の業績が判明した酪農事業者の損益動向をみると、「赤字」の割合は26.3%と、2022年度(54.1%)をピークに減少傾向で推移した。一方、利益幅が拡大した「増益」の割合は49.5%となり、過去10年で2番目に高い水準となるなど、安定した収益確保のメドが立ちつつある酪農事業者が半数を占めた。人件費など諸経費の抑制に加え、輸入に頼っていた粗飼料を自前で調達することによる飼養コストの削減といった、酪農事業者の経営努力による要因が大きかったほか、2022年11月以降に生乳の買い取り価格が複数回引き上げられたことで、一時の厳しさが緩和されて好転の傾向がみられた。また、家畜排せつ物を活用したバイオマス発電へ参入するなど新たな事業に取り組み、業績改善を図るといった前向きな動きもみられた。

政府は3月、食品メーカーや小売店に費用を考慮した価格交渉を義務づける「食品等流通法」を閣議決定した。経営環境が改善したとはいえ、不安定な飼料価格に加え、就業者の高齢化・後継者不足の問題、老朽化した設備の更新時期を迎えるケースも多い酪農業では、生産コスト増に対応した継続的な乳価の引き上げが欠かせず、価格転嫁を後押しする同法は経営面で大きな追い風となる。他方で、コメなど飲食料品の値上げが相次ぎ、小売店などで消費者の買い控えの動きが鮮明となるなかで、現状以上の牛乳の「値上げ」が受け入れられるかは不透明な情勢となっている。実際に、「少しの値上げでも購買量が減る」といった小売店の思惑も背景に、パック牛乳の価格(全国平均)は近年大きく変動しておらず、値上げは容易に進まない事情もある。酪農の経営安定と持続的発展をどう両立するか、酪農関係者の戦略が問われている。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- シンクタンクソフトドリンク・アルコール飲料

- キーワード

- 倒産

- ダウンロード