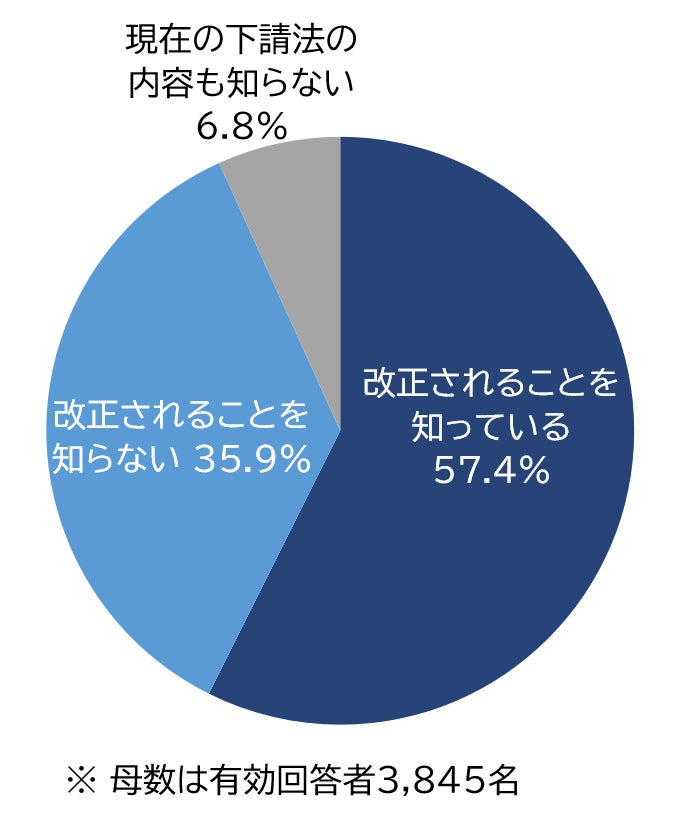

施行まで半年 「改正下請法」の認知度は 57.4%と過半を超える

改正下請法に関する企業の意識調査(2025年6月)

2026年1月1日「下請代金支払遅延防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(以下、改正下請法)が施行される。今回の改正は、物価や労務費の上昇を受けて企業の資金繰りを改善することや必要なコストの価格転嫁を適正に進められるように法律で後押しするものである。

特にサプライチェーンの川下への取り組みを強化するほか、人手不足に加え価格転嫁が遅れている運輸業を対象に加えるなど、より弱い立場にある中小企業の取引の改善を目指しており、本法が産業界へ与える影響は大きい。

そこで、帝国データバンクでは、本法の認知度や影響に関するアンケート調査を実施した。

SUMMARY

調査の結果、施行まで半年と迫った改正下請法の認知度は57.4%と過半を超えたが、本法の取り組みにより恩恵を受けるはずの中小企業の認知度は54.3%と全体よりも低く、法律を知らないことが法の有効性を低下させる懸念がある。一方、受注者の半数が資金繰りの改善や収益安定化への期待を抱いている。発注者にとっては管理すべき対象企業と項目が増加することから、管理面の負荷を懸念する声も聞かれるものの、法改正が不公正な取引慣行を是正するインフラとして注目されている。

調査期間:2025年6月13日~6月30日(インターネット調査) 有効回答数:3,845名

<規模の定義>

中小企業:中小企業基本法の定義(資本金と従業員数)に基づく

中堅企業:中小企業基本法における中小企業に該当せず、かつ従業員数が2,000人以下

大企業:従業員2,000人超

改正下請法の認知度57.4%、中小企業は54.3%にとどまる

2026年1月に改正下請法が施行されることを知っているか尋ねたところ、57.4%が「改正されることを知っている」と回答。他方、「改正されることを知らない」は35.9%、「現在の下請法の内容も知らない」は6.8%となった。

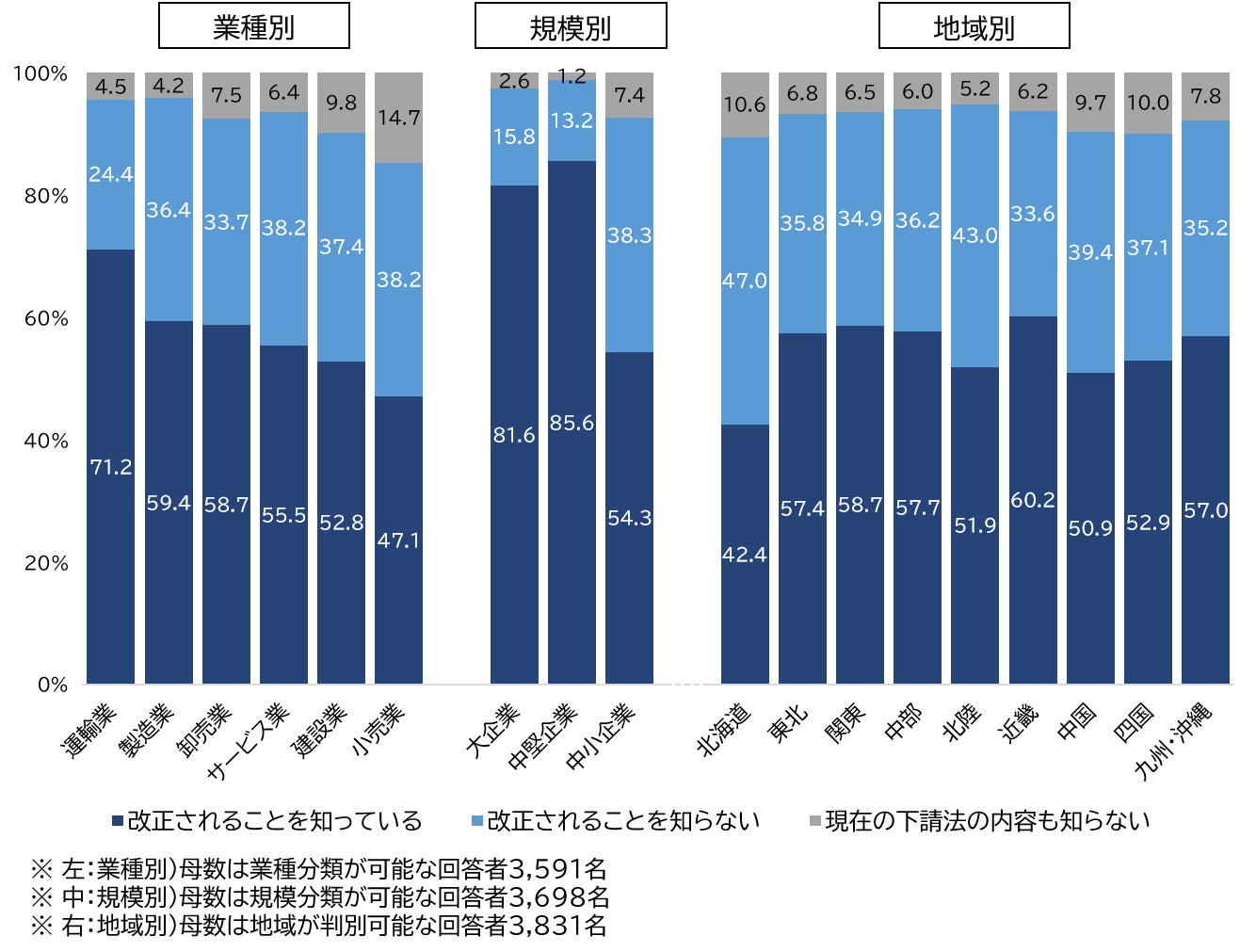

「改正されることを知っている」と回答した割合を業種別にみると、今回の改正で対象取引に追加される『運輸業』が71.2%と最も認知度が高く、『製造業』が59.4%と続いた。

規模別では、『大企業』が81.6%、『中堅企業』は85.6%と認知度が高い一方で、『中小企業』の認知度は54.3%にとどまった。

地域別では、『近畿』が60.2%と最も高かった。一方で『北海道』は42.4%と、全体と比較して認知度が15.0ポイント低かった。また、『北陸』『中国』『四国』も50%台前半と低位であり、地域差が見られた。

中小企業庁や公正取引委員会などの監督官庁の広報活動や業界団体の連携等により、認知度がさらに高まることに期待したい。

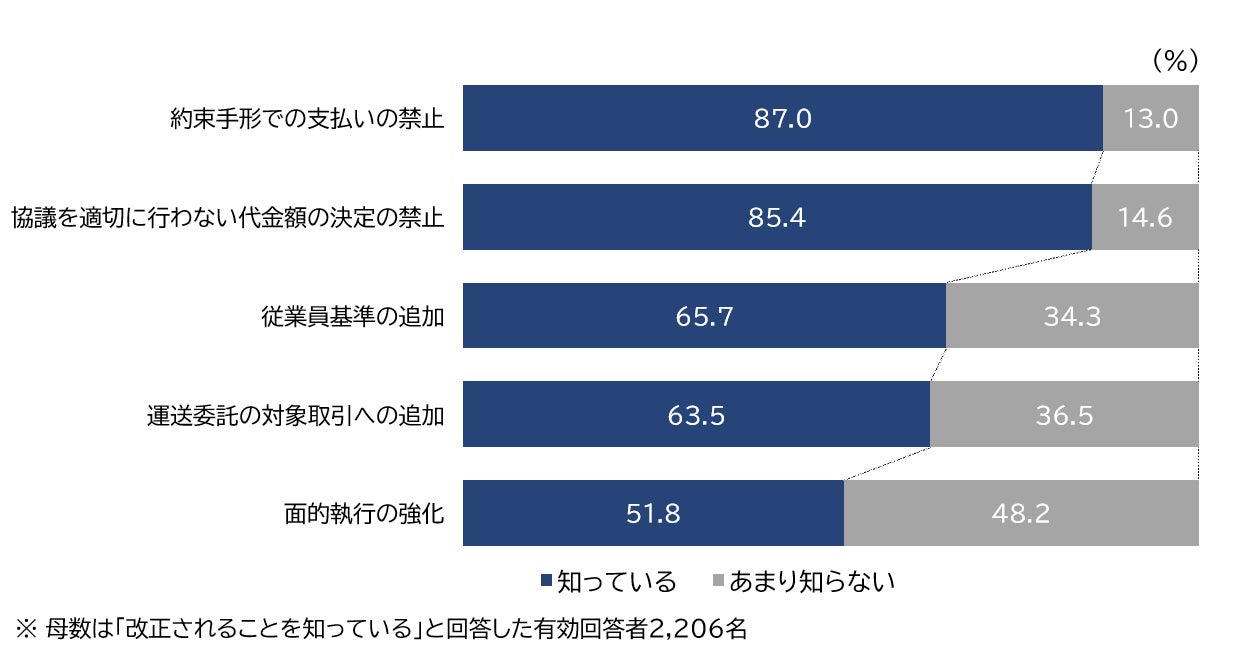

「約束手形での支払いの禁止」と「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」が8割超に知られる

「改正されることを知っている」とした回答者に主な改正内容の認識を尋ねたところ、「知っている」と答えたのは、「約束手形での支払いの禁止」が87.0%、「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」が85.4%となった。国による『2021年の成長戦略実行計画』で5年後の手形廃止が謳われていることや、全国銀行協会が26年度末までに手形をゼロにする行動目標を定めていたこと、監督官庁による大規模なアンケート調査や違反業者の取り締まり強化などが認識の高さにつながっているものとみられる。

次いで、「従業員基準の追加」が65.7%、「運送委託の対象取引への追加」が63.5%、「面的執行の強化」が51.8%となった。

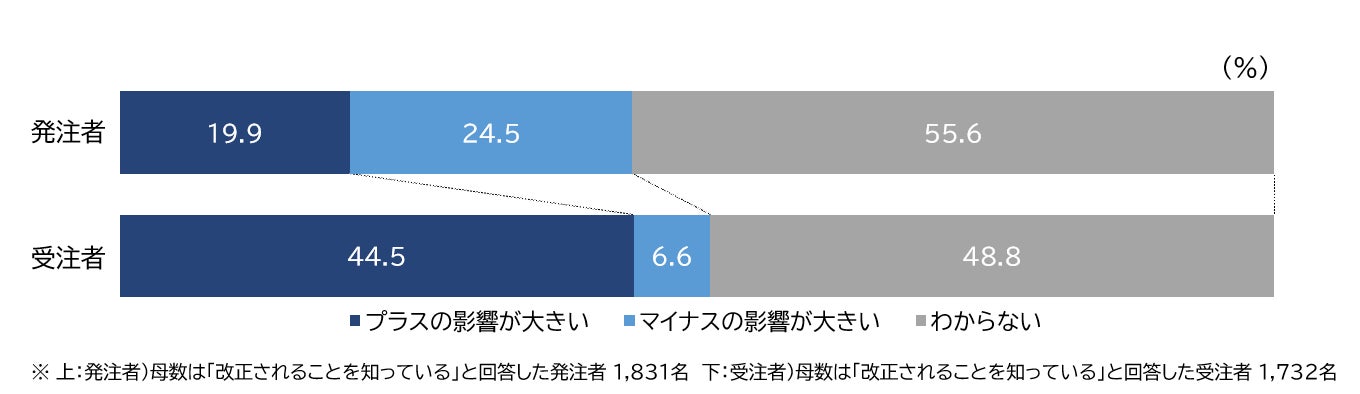

プラスの影響を見込む受注者は44.5%

「改正されることを知っている」とした回答者に法改正の影響を尋ねたところ、発注者はマイナスの影響がプラスの影響を4.6ポイント上回った。受注者はプラスの影響が44.5%と過半には及ばなかったものの、マイナスの影響6.6%を大きく上回った。

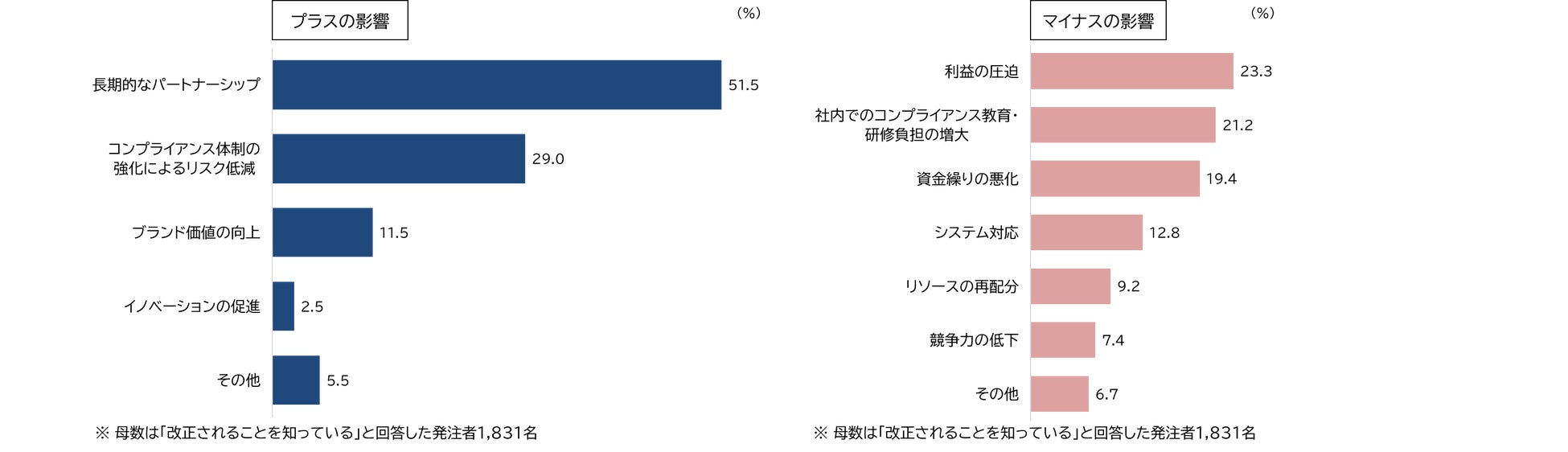

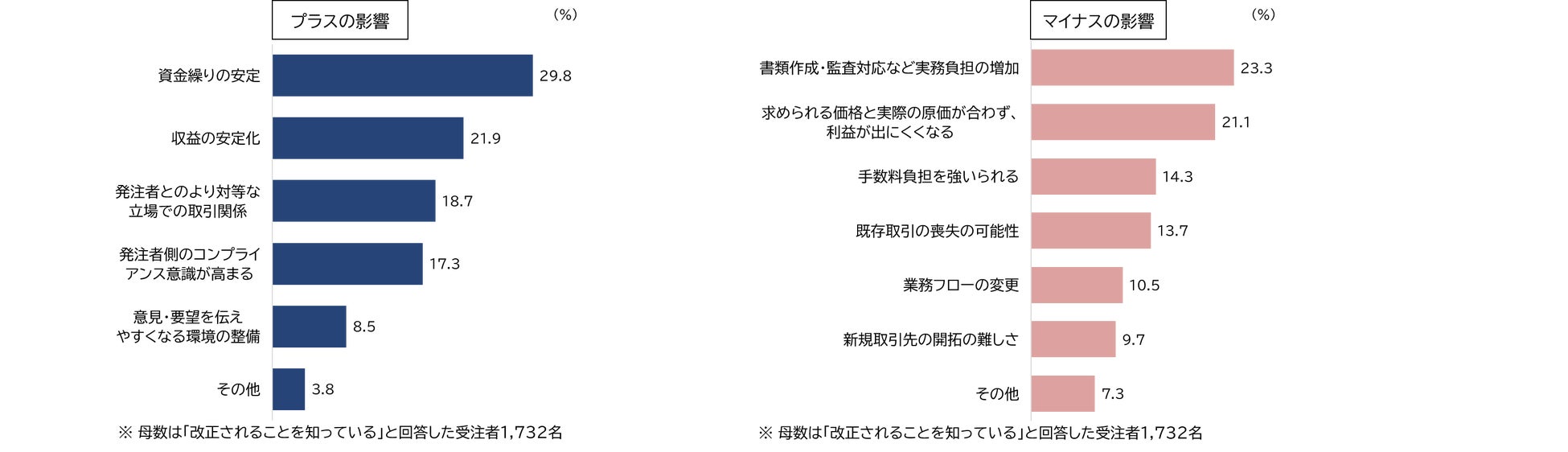

発注者の期待は「長期的なパートナーシップ」がトップ

発注者が、プラスの影響を最も期待しているのは、「長期的なパートナーシップ」が51.5%とトップで、次いで、「コンプライアンス体制の強化によるリスク低減」が29.0%、「ブランド価値の向上」が11.5%となった。

マイナスの影響を最も懸念しているのは、適正価格で取引を進めることによる「利益の圧迫」が23.3%、次いで「社内でのコンプライアンス教育・研修負担の増大」が21.2%、「資金繰りの悪化」が19.4%、「システム対応」が12.8%と続いた。

運用面においては、「従業員基準の追加」「運送委託の対象取引への追加」により、発注者の管理すべき対象企業と項目が増加することとなる。特に従業員数を定期的に把握する仕組みが必要となることから、管理面の負荷を懸念する声も聞かれる。法令順守へ向けた運用上の懸念を払拭するために社内での教育・研修や委託先管理に関するシステム対応がカギとなることが示唆される結果となった。また、改正により新たに発注者となる企業にも同様の対応が求められることになる。

受注者の半数が「資金繰りの安定」「収益の安定化」を期待

受注者が、プラスの影響を最も期待しているのは、「資金繰りの安定」が29.8%とトップで、「収益の安定化」が21.9%と続いた。財務内容の改善につながる上位2項目の合計は51.7%となった。手形取引の減少や支払サイト短縮の先行実施や、価格転嫁の行動指針が出ていることが背景と考えられる。

マイナスの影響を最も懸念しているのは、「書類作成・監査対応など実務負担の増加」が23.3%で最多となり、「求められる価格と実際の原価が合わず、利益が出にくくなる」が21.1%、「手数料負担を強いられる」が14.3%と続いた。

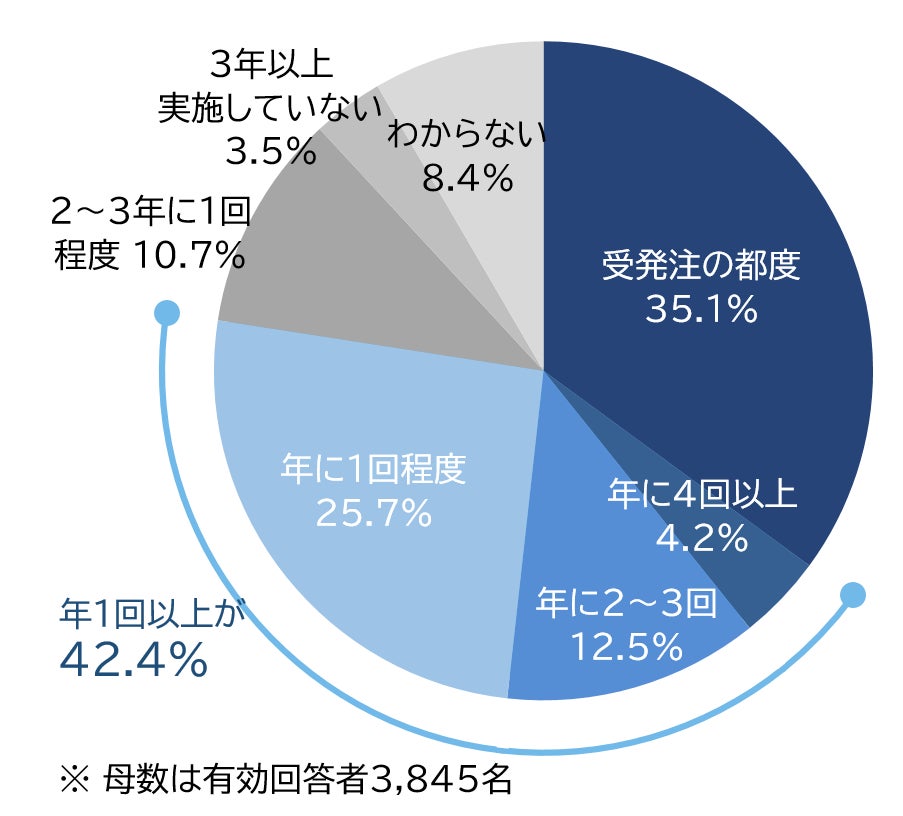

価格交渉は「年に1回以上実施」と「受発注の都度」で77.5%

主要な取引先との価格見直しに関する協議の頻度について尋ねたところ、年に1回以上実施している企業が42.4%となった。市場の変動に合わせて価格を見直す「受発注の都度」が35.1%となり、「年に1回以上」と合計すると77.5%となった。価格交渉が商習慣として定着しつつあるものの、「2~3年に1回程度」が10.7%、「3年以上実施していない」が3.5%と、労務費・原材料費・エネルギーコストが上昇するなか、価格協議が適正頻度で行われていない企業もいることが判明した。

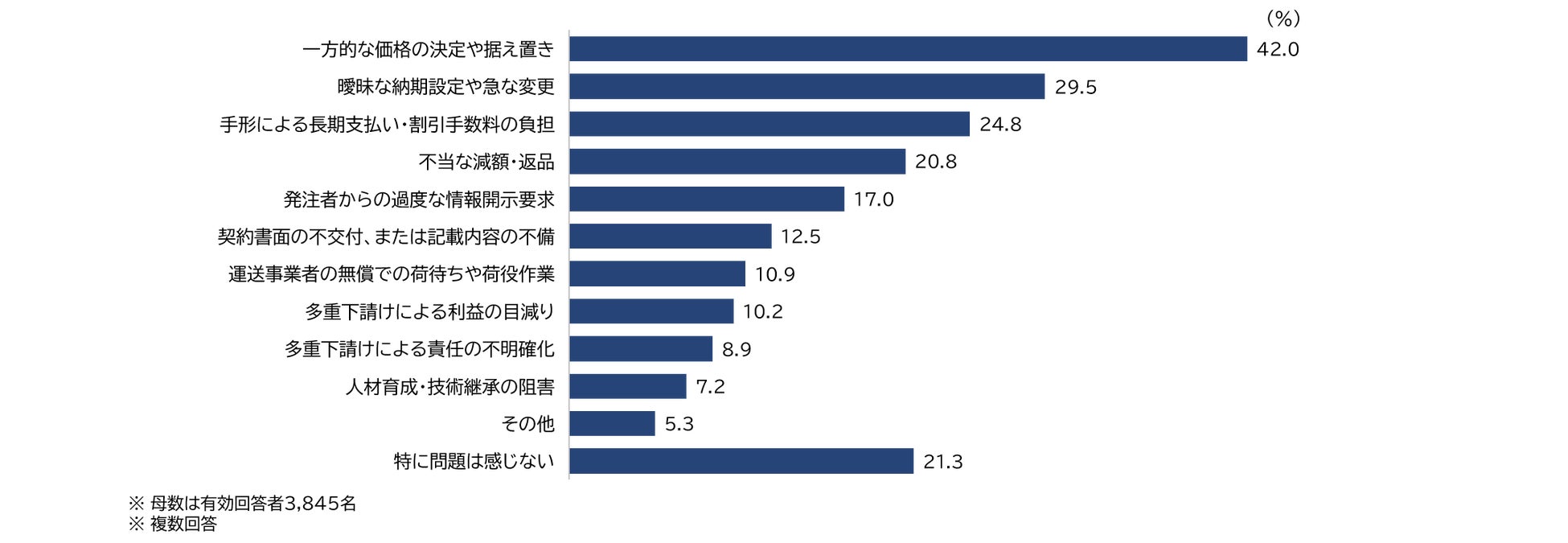

不公正な慣行や課題「一方的な価格の決定や据え置き」がトップ

不公正だと感じる慣行や課題を尋ねたところ、「一方的な価格の決定や据え置き」が42.0%とトップになった。次いで、「曖昧な納期設定や急な変更」が29.5%、「手形による長期支払い・割引手数料の負担」(24.8%)、「不当な減額・返品」(20.8%)が続いた。「一方的な価格の決定や据え置き」については、改正で対象取引に追加される『運輸業』が50.0%と最も高かった。帝国データバンクの「価格転嫁に関する実態調査(2025年2月)」において、価格転嫁率は31.3%と対象業種の中で最低水準にあり、課題が裏付けられる結果となった。

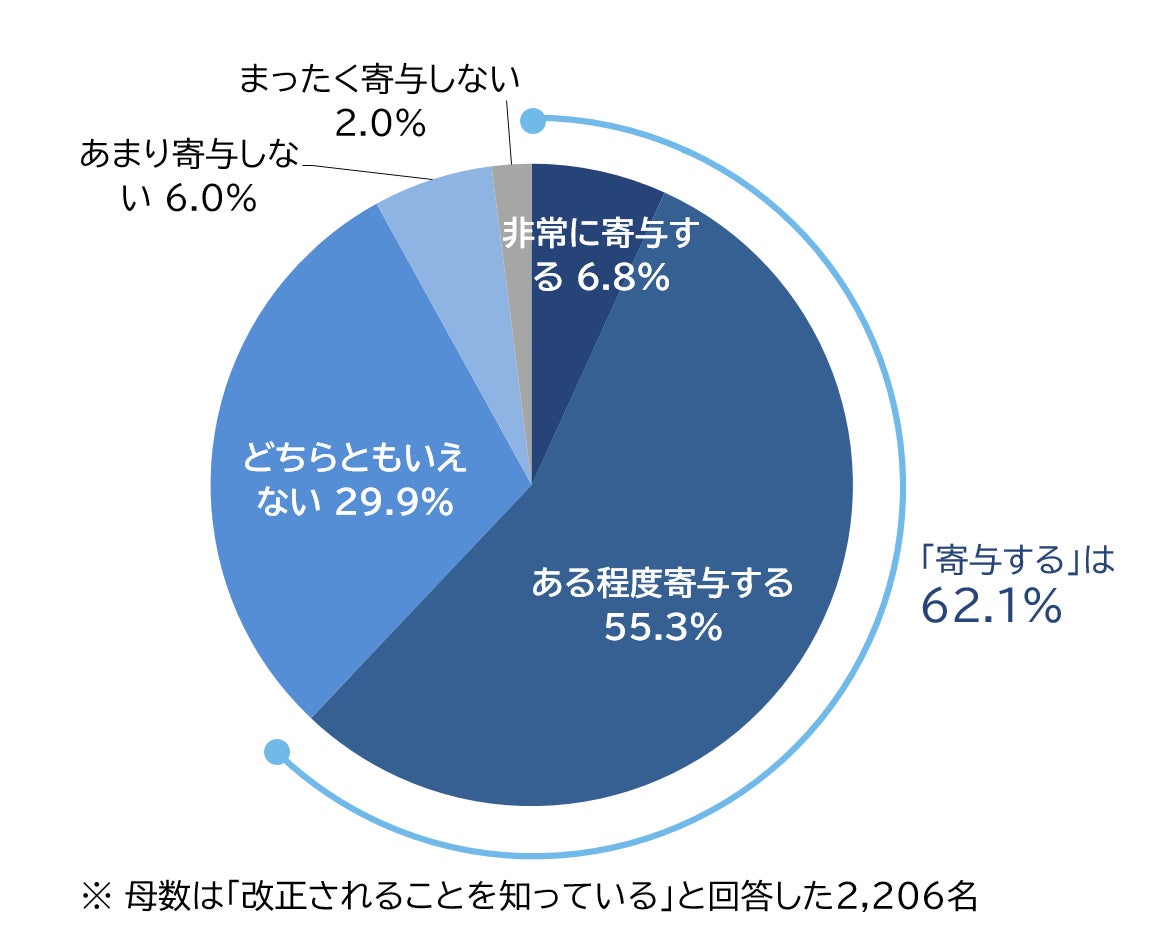

不公正な慣行の是正に「寄与する」は62.1%

「改正されることを知っている」とした回答者に、改正が不公正な慣行の是正に寄与するか尋ねた結果、「寄与する」が62.1%(「非常に寄与する」6.8%+「ある程度寄与する」55.3%)となった。本法の施行に対して、不公正な慣行の是正への期待がうかがわれる。

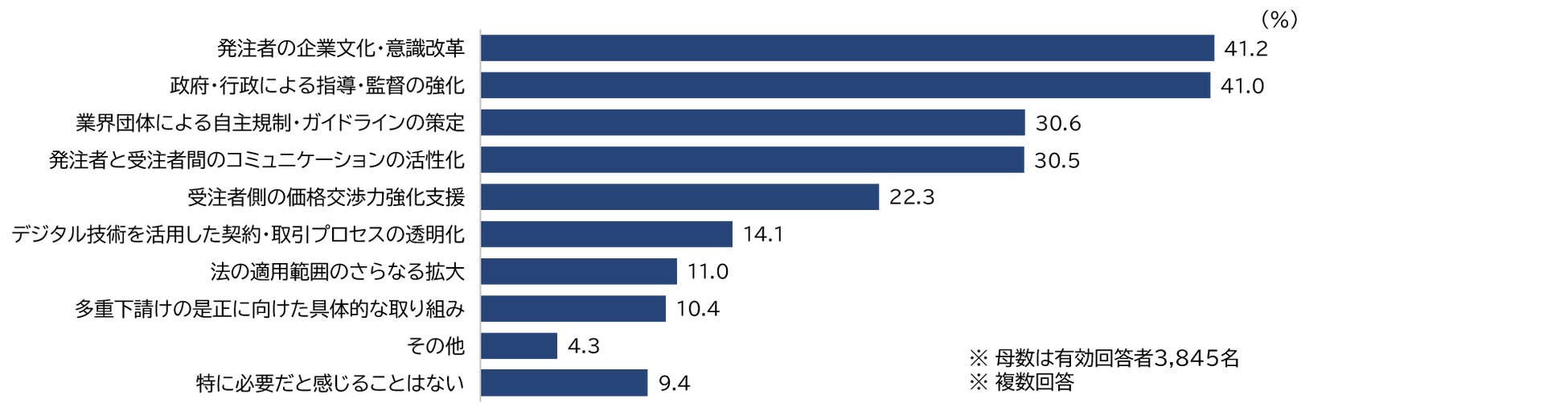

法改正以外に必要なこと「発注者の企業文化・意識改革」「政府・行政による指導・監督の強化」が4割超

公正な取引関係を築くために、法改正以外に必要だと感じることについては、「発注者の企業文化・意識改革」が41.2%で最多となった。法改正されても、実際に取引を行う発注者側の意識が変わらなければ実効性が乏しいという問題意識の表れと言えよう。受注者が不当な要求でも受け入れてしまうといった従来の取引慣行が根強く残っていることが背景にあると考えられる。

次いで「政府・行政による指導・監督の強化」が41.0%となった。改正された法律が適切に運用されているか、違反行為がないかを監視し、必要に応じて是正措置を取る行政の役割に対する期待の高さを示していると考えられる。

以下、「業界団体による自主規制・ガイドラインの策定」が30.6%、「発注者と受注者間のコミュニケーションの活性化」が30.5%で続いた。法規制だけでなく、業界全体で望ましい取引のあり方を共有し、自主的に改善する重要性が認識されている。特に業界特有の取引慣行の是正は、法律だけでは不十分であり、業界団体のガイドラインを効果的に活用することも必要であろう。また、発注者と受注者間のコミュニケーション不足がトラブルを引き起こすことがある。特に、価格交渉や納期調整において、双方の立場や事情が十分に理解されないまま進められることで、受注者に不利益が生じるケースが少なくない。活発なコミュニケーションを通じて、透明性の高い関係を構築することが、公正な取引の実現には不可欠だろう。

企業からは下請法の適用対象拡大や、違反企業への罰則強化、監督官庁からの情報発信などを求める声があがった。

改正下請法は、企業が事業を行ううえで必要なコストの上昇を受け、中小企業が価格転嫁を適正に進められること、手形払いを排し資金サイトが短縮化するよう法律で定めるものである。今般の改正で荷主と運送業者間の取引を加えるなど、より弱い立場にある中小企業の取引改善を目指している。また、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるため新たな商習慣を創造する革新的な取り組みでもある。奇しくも、日米両政府の努力により、2025年7月23日、25%と言われていた米国による相互関税が15%(自動車関税含む)で決着したと報道された。長期化が懸念されていた関税交渉が妥結し、本法施行前に、心配された国内企業への悪影響が後退したことは朗報といえよう。

本調査の結果、成立直後の認知度は57.4%であったものの、中小企業の認知度は54.3%と全体よりも低かった。法律を知らないことは法の有効性を低下させ、違反行為が看過される事態を招き、結果としてサプライチェーン全体の健全性が損なわれることにもつながる。この課題を解決するためには、中小企業に法律の情報を「届ける」だけでなく、「理解させる」ための効果的な周知・啓発活動と、行政や専門家による積極的な支援体制の構築が不可欠だろう。

一方で、多くの受注者がプラスの影響として資金繰りの改善や収益の安定化を挙げており、法改正への高い期待が見られた。現状では、発注者との力関係の不均衡から、受注者は不当な減額やコスト負担、支払遅延などに直面しがちで、資金繰りの悪化や経営の不安定化を招いている。改正下請法は、このような不公正な取引慣行を是正し、発注者との間でより公正な取引関係を築く法的インフラとして注目されている。

施行まで半年を切っているなかで、運用に必要な基準の詳細やパブリック・コメントの発表が今後予定されている。特に発注者は、法令順守に向け実務面を整備する準備期間が短いことが懸念されるうえ、発注者・受注者ともに業務負担の増加を懸念する側面もうかがえる。

法改正以外にも、監督官庁、金融機関、業界団体などの関係機関が有機的に連携していくことで、発注者が必要とする資金を供給し、サプライチェーン全体の資金の回転効率を高められる。適切な価格転嫁と取引適正化が進展すれば、厳しい経営環境にある受注者においても賃上げの原資確保に向けた道筋が見えてくるだろう。本法が産業界の成長と配分の好循環につながることを期待したい。

すべての画像