価格転嫁率39.4% コスト上昇に追いつかず調査開始以来最低 転嫁状況は頭打ちの可能性 度重なる値上げ躊躇し、コスト反映を断念

価格転嫁に関する実態調査(2025年7月)

株式会社帝国データバンクは、全国2万6,196社を対象に、「価格転嫁」に関するアンケート調査を実施した。なお、価格転嫁に関する実態調査は、前回2025年2月に実施し、今回で6回目。

SUMMARY

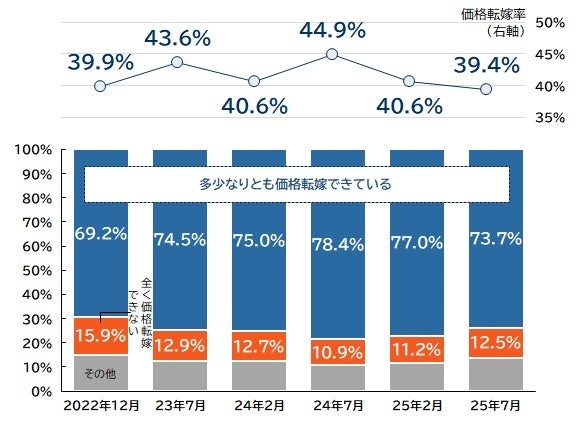

今回の調査によると、企業がコスト上昇をどの程度販売価格に上乗せできたかを示す価格転嫁率は39.4%だった。前回から1.2ポイント低下し、調査開始以来最低となった。定量的な説明が難しい人件費などの上昇分に対する転嫁が進んでいないことに加え、川下産業を中心に度重なる値上げに対する抵抗感からさらなる価格転嫁に踏み切れずにいることが考えられる。価格転嫁の推進のため、企業も消費者も値上げを許容できる環境の醸成が不可欠である。

※

調査期間:2025年7月17日~7月31日(インターネット調査)

調査対象:全国2万6,196社、有効回答企業数は1万626社(回答率40.6%)

価格転嫁率は39.4%、再び4割を下回る

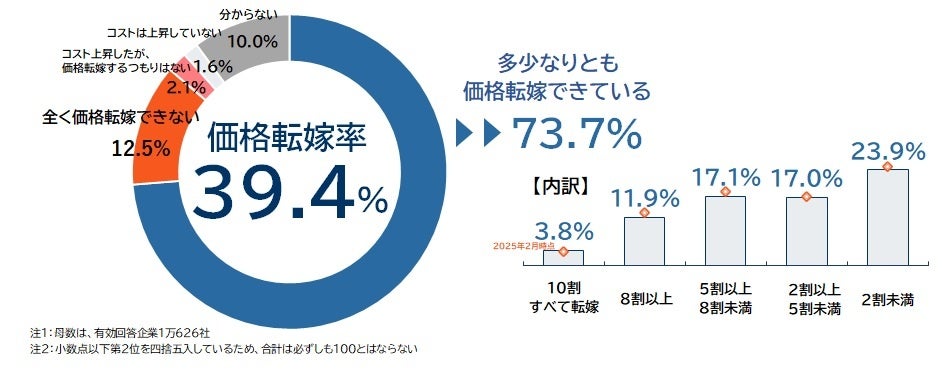

自社の主な商品・サービスにおいて、コストの上昇分を販売価格やサービス料金にどの程度転嫁できているかを尋ねたところ、コストの上昇分に対して『多少なりとも価格転嫁できている』と回答した企業は73.7%となり、前回調査(2025年2月)から3.3ポイント低下した。内訳をみると、「2割未満」が23.9%(前回24.7%)、「2割以上5割未満」が17.0%(同17.2%)、「5割以上8割未満」が17.1%(同18.6%)と部分的な転嫁にとどまる企業が大部分を占めている。一方で、「8割以上」転嫁できている企業は11.9%(同13.1%)、「10割すべて転嫁」できている企業は3.8%(同3.5%)だった。

価格転嫁の状況は鈍化しており、「全く価格転嫁できない」と回答した企業も前回調査より1.3ポイント増え12.5%となった。8社に1社は全く価格転嫁ができておらず、企業からも「顧客は値上げに敏感なので怖くて上げられない。また、ライバルとの価格競争により、値上げは諦めるしかない」(繊維・繊維製品・服飾品小売、愛媛県)などの声が聞かれた。

また、コスト上昇分に対する販売価格への転嫁度合いを示す「価格転嫁率[1] 」は39.4%となった。これはコストが100円上昇した場合に39.4円しか販売価格に反映できず、残りの6割超を企業が負担していることを示している。前回調査(価格転嫁率40.6%)と比較すると1.2ポイント低下し、およそ2年半ぶりに4割を下回った。

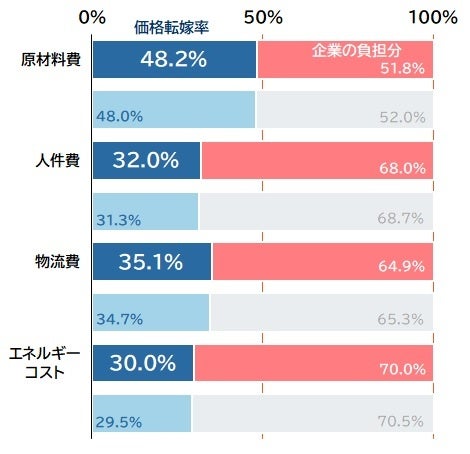

さらに、自社の主な商品・サービスにおいて、代表的なコストとなる原材料費、人件費、物流費、エネルギーコストを項目別にそれぞれどの程度転嫁できているかを尋ねたところ、原材料費に対する価格転嫁率は48.2%(前回48.0%)、人件費は32.0%(同31.3%)、物流費は35.1%(同34.7%)、エネルギーコストは30.0%(同29.5%)だった。

原材料費を除く3項目の価格転嫁率は、3割台にとどまり、企業からは「材料費は根拠があり、すぐに説明できるが、他の費用については根拠を示すことができないため、応じてもらえないことが多い」(機械製造、群馬県)や「原料費は明確な資料が出しやすいが、人件費及び物流費、エネルギーコストは影響が多岐にわたり社外秘事項を考慮すると納得感のある説明がしにくい」(飲食料品・飼料製造、東京都)といった声があがっている。人件費のように定量的な説明が困難なコストの転嫁が難しい様子がうかがえた。

また全体の転嫁率が落ち込むなか、代表的な4項目はそれぞれ前回調査から微増となった。全体の転嫁率が低減しているため、4項目以外の要素も負担となっている可能性がある。例えば、地代やオフィス賃料、リース料、消耗品費などの価格上昇によるコスト負担増は商品・サービス価格に反映させづらく、全体の価格転嫁率を鈍化させている要因と考えられる。

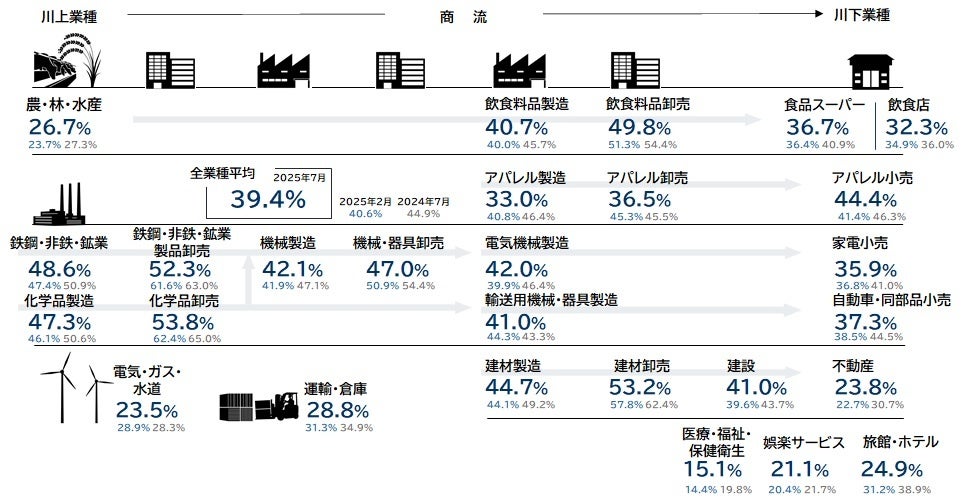

サプライチェーン別の価格転嫁、川下産業や公的価格に制約される業種ほどより厳しく

サプライチェーン別に価格転嫁の状況をみると、一部を除き前回調査と比較して、価格転嫁は後退している様子がうかがえた。

「化学品卸売」(53.8%)や「鉄鋼・非鉄・鋼業製品卸売」(52.3%)など、比較的価格転嫁がしやすい卸売業であっても、転嫁率が5割を超える業種は一部にとどまり全体として低下傾向を示した。

また、「飲食店」(32.3%)や「旅館・ホテル」(24.9%)など、より消費者に近い川下に位置する業種では、継続的な価格転嫁が難しい様子が浮き彫りとなっている。特に、消費者の節約志向や選択消費といった傾向が強まるなかでは、価格転嫁による値上げは客足が他社に流れることを危惧して価格を上げることができない。加えて、消費者がある程度の価格を想定している商品・サービスなども客離れの懸念から、急な値上げに踏み切れず、価格を転嫁することに対して強くデメリットを感じている。

さらに、価格転嫁が難しい背景には、業種特有の要因も存在する。『運輸・倉庫』(28.8%)では、「2024年問題を通じて、従来どおりの物流を提供していくためには、値上げが必要であることを顧客に理解してもらった」(運輸・倉庫、兵庫県)といった意見に代表されるように、2024年問題を契機に徐々に業界内でも価格転嫁を進める動きもみられている。しかし、本調査では3割を下回り。依然として燃料費の高止まりや重層的な取引構造が値上げ交渉を難航させている。

そのほか、病院などを含む「医療・福祉・保険衛生」(15.1%)などは、診療報酬や介護報酬などによって公的な価格が定められており、急なコスト上昇に柔軟に対応できない。同様に「書籍は再販売価格維持制度があり、小売店側で価格を設定できない」(専門商品小売、神奈川県)というように、書店や不動産関連の手数料など制度上、価格を容易に変更できない業種、業態は多い。さらに、競りなどで価格が決まる水産物やフランチャイズ契約の店舗など、価格決定権の乏しい業種や企業は、制度や契約の障壁があり、価格転嫁は容易ではない。

度重なる値上げに対し、企業と消費者が価格転嫁を許容する環境の醸成が必須

本調査の結果、自社の商品・サービスのコスト上昇に対して、「多少なりとも価格転嫁できている」とした企業は7割台前半となり、前回調査から低下した。特に、8社に1社が「全く価格転嫁できない」としており、全体の価格転嫁率も39.4%と前回調査から1.2ポイント低下し、企業の収益を圧迫している。

価格転嫁が困難な背景には、消費者の節約志向や度重なる値上げに対する顧客の抵抗感が強まっている点が挙げられる。加えて、多くの企業がすでに複数回の値上げを実施しているなかで、「これ以上値上げすると、顧客が離れてしまう」という切実な懸念を抱え、顧客離れと収益悪化という二つのリスクに直面している。このため、価格転嫁が鈍化するなかで、企業はコスト削減や業務効率化といった自助努力を続けている。

しかし、エネルギー価格の高止まりや人手不足による人件費の増加に加え、自社の努力だけでは吸収しきれない要因も重荷となっていることがうかがえ、企業努力の限界に近づきつつあると言える。

また、サプライチェーン全体では、消費者により近い川下の業種ほど価格転嫁が難しい実態が浮き彫りになった。特に「飲食店」や「旅館・ホテル」は、顧客の節約志向や競合との価格競争から値上げによる客離れを恐れ、十分な価格転嫁ができていない。

さらに、「2024年問題」に直面していた運輸業界では、値上げの必要性に対する顧客の理解は進みつつあるものの、依然として重層的な取引構造が価格交渉を難航させていた。加えて、公定価格など制度上の制約によって価格を自由に設定できない業界も多く存在する。これらの業界では、コスト上昇分を価格に反映することが極めて難しく、企業努力では解決し得ない構造的な問題があり、事業継続そのものが脅かされかねない深刻な状況に置かれていると言える。

今回の調査で、多くの企業が依然として価格転嫁に苦戦しており、その負担を自社で吸収し続けている現状が明らかになった。このままでは、企業の収益力が低下し、持続的な賃上げやイノベーションへの投資が停滞する可能性が高い。企業は、コスト上昇の根拠を明確に示し、顧客との対話を通じて価格転嫁の理解を求める努力を続ける必要があると同時に、政府や業界団体も、公正な取引慣行の推進や制度的な支援を通じて、企業が適正な価格転嫁を行える環境を整備することが求められる。物価上昇に賃上げが追いつき、企業と消費者が価格転嫁を継続的に受け入れられる環境の醸成こそが、日本経済全体の健全な成長にとって不可欠である。

価格転嫁が順調に進んでいる、または前向きな意見

■ 提供する物やサービスが顧客のニーズに合致していることと、顧客へのコスト上昇理由を誠実に伝え、何も隠さない姿勢でビジネスを行っているため価格転嫁できている(建設)

■ 価格を転嫁できなくなったら、その事業はやめるべきと考えている(機械製造)

■ コストが上昇する環境を、得意先も十分理解しており、商品の付加価値によって吸収できている(繊維・繊維製品・服飾品卸売)

■ 販売量の減少を恐れずに転嫁している。正確に状況をお知らせして、理解いただける先との取引が長続きすると考えている(紙類・文具・書籍卸売)

価格転嫁に困難がある、または否定的な意見

■ 魚市場による競り売りで魚価が決まるので、自分で魚価を左右する(転嫁する)ことはできない(農・林・水産)

■ カタログ商材などは、カタログ改定時期以外に価格転嫁が難しい(建材・家具、窯業・土石製品製造)

■ 価格を上げてみたものの売れない。価格を下げなければ在庫が増える一方であるため、来月には、価格を下げる予定(専門商品小売)

■ 下請けとしての交渉には限界がある。同業他社の動向によって大きく左右される(運輸・倉庫)

■ フランチャイズ加盟店という性質上、価格は本部に決定権があるため価格転嫁は難しい(飲食店)

■ 介護保険制度により価格転嫁できず、介護報酬も増えず、コストばかり増大し、経営危機である(医療・福祉・保健衛生)

■ 周囲の販売単価も上がっていないなか、価格を上げると需要が低下することが分かっているため、十分な価格転嫁が出来ない(旅館・ホテル)

[1] 価格転嫁率は、各選択肢の中間値に各回答者数を乗じ加算したものから全回答者数で除したもの(ただし、「コスト上昇したが、価格転嫁するつもりはない」「コストは上昇していない」「分からない」は除く)

すべての画像