企業の海外進出率18.3% コロナ禍前より低下、 米国関税でさらに危機感 進出先トップの中国、近年は重要度が低下 ベトナムやインド、インドネシアの注目高まる

海外進出に関する企業の意識調査(2025年)

株式会社帝国データバンクは、全国2万5,111社を対象に、「海外進出」に関するアンケート調査を実施した。なお、海外進出に関する実態調査は、類似調査も含め今回で5回目

SUMMARY

企業の海外進出率は18.3%にとどまり、コロナ禍前より6ポイント低下。1,000人超の企業では進出が目立った。現在の重点地域は「生産」「販売」ともに中国がトップだが、今後は成長市場への期待を反映し、ベトナム・インド・インドネシアなどのアジア新興国の重要性が高まる。また、海外進出について米国との関税交渉の影響を懸念する企業は多い。企業が海外の成長市場で活躍するためには、政府・自治体・公的機関による積極的な支援が求められる。

調査期間:2025年10月20日~10月31日(インターネット調査)

有効回答企業:全国2万5,111社、有効回答企業数は1万427社(回答率41.5%)

企業の海外進出率は18.3%、コロナ禍から6ポイント低下

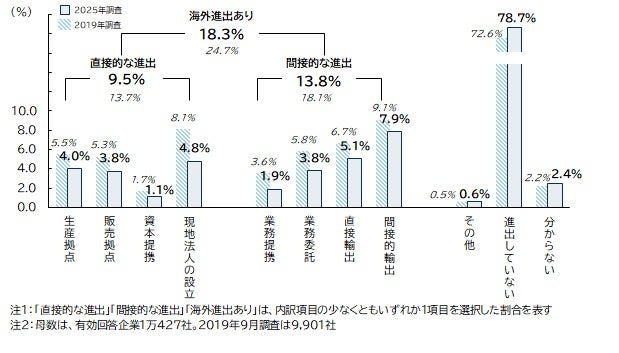

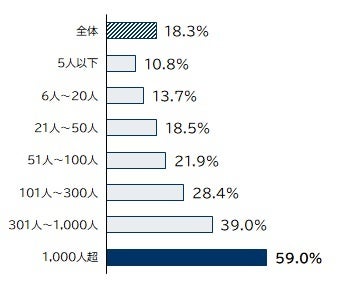

現在、自社が海外に進出しているかどうか尋ねたところ、生産拠点や販売拠点など直接的に進出している企業は9.5%、業務提携や輸出など間接的に海外進出している企業は13.8%となった(複数回答、以下同)。直接・間接のいずれかの形で海外進出をしている企業は18.3%にとどまり、「進出していない」は78.7%と8割近くにのぼった。また、コロナ禍前にあたる2019年の調査[1]では、海外進出している企業は24.7%だったが、コロナ禍や地政学的リスクなどを受け、6ポイント以上低下した。ただし、従業員数「1,000人超」の企業では「海外進出あり」が59.0%にのぼり、企業規模が大きくなるのに比例して、海外ビジネスに対する取り組み姿勢が高く表れた。

海外事業の内容をみると、直接的な進出では「現地法人の設立」が4.8%で最も高く、次いで、支社・支店などを含む「生産拠点」(4.0%)や「販売拠点」(3.8%)、M&Aなどの「資本提携」(1.1%)が続いた。他方、間接的な進出では、商社や取引先を経由した「間接的輸出」(7.9%)がトップとなり、以下、商社等を経由せず直接海外企業などと取引している「直接輸出」(5.1%)、生産委託などの「業務委託」(3.8%)、技術提携などの「業務提携」(1.9%)が続いた。

海外進出の重点地域、「生産」「販売」ともにアジアが上位 トップの中国、重要度の落ち込み目立つ

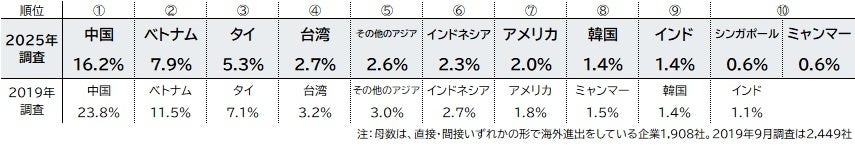

直接・間接のいずれかの形で海外進出をしている企業1,908社に対して、現在海外進出している国・地域のなかで、生産拠点として最も重視する進出先はどこか尋ねたところ、「中国」が16.2%で最も高かった。以下、「ベトナム」(7.9%)、「タイ」(5.3%)、「台湾」(2.7%)などアジア諸国・地域が上位を占めた。2019年調査と比較すると、上位5カ国・地域の顔ぶれに変化はなかったが、「中国」の重要度は大きく低下した。

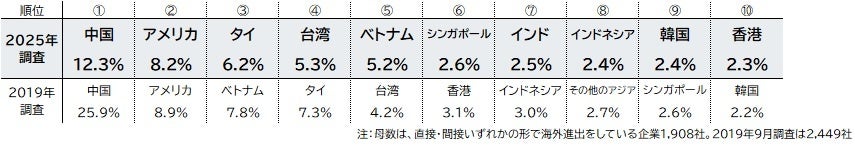

他方、販売拠点として最も重視する国・地域でも、「中国」が12.3%でトップ。次いで、「アメリカ」(8.2%)、「タイ」(6.2%)、「台湾」(5.3%)、「ベトナム」(5.2%)が続いた。同様に2019年調査と比較すると、「中国」の落ち込みが目立つ一方で、「台湾」の存在感が増しているほか、「インド」(2.5%)を重視する企業が増加していることがうかがえる。

今後の進出先、アジアの巨大市場がカギ

ベトナム、インド、インドネシアが生産・販売両面で重要度増す

今後、自社が重視する進出先として検討する可能性がある国・地域について尋ねたところ(上位1~3位までの順位付け)、生産拠点としては、「ベトナム」(4,605pt[2])がトップとなった。前述した「最も重視する国」でも2位になっていることから、生産拠点としての高いポテンシャルがうかがえる。次いで、「中国」(2,707pt)、「タイ」(2,138pt)、「インドネシア」(1,806pt)、「台湾」(1,450pt)、「インド」(1,259pt)が上位に並んだ。

他方、重視する販売拠点では、米国による関税交渉の影響はあるものの、「中国」(3,130pt)、「アメリカ」(3,043pt)が同水準で高かった。以下、「ベトナム」(2,462pt)や「台湾」(2,223pt)、「タイ」(1,959pt)、「インド」(1,608pt)、「インドネシア」(1,469pt)などが注目されている。

生産拠点、販売拠点ともに、GDP成長率が高く、安定したビジネス環境が望める「ベトナム」や、消費市場としても世界最大の人口を誇る「インド」、ASEAN加盟国でGDPが最も高い「インドネシア」の期待感が高まっていると言えよう。

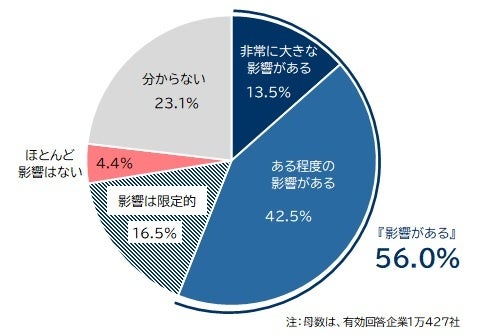

米国の関税交渉、海外進出に「非常に大きな影響」13.5%

トランプ政権が主導する米国による各国に対する関税交渉の結果は、日本企業の海外進出にどのような影響があるか尋ねたところ、進出先の見直しや撤退の影響など「非常に大きな影響がある」と見込む企業は13.5%だった。コスト増や現地調達の見直しなど「ある程度の影響がある」は42.5%と多数を占めた。「影響は限定的」は16.5%だった。他方、「ほとんど影響はない」は4.4%にとどまり、多くの企業で海外進出に対して何かしらの影響が生じると認識していた。企業からは、「アメリカ市場への依存度が高い企業は戦略やサプライチェーン全体の見直しを迫られることになり、場合によっては撤退も視野に入れる必要がある」(建設、東京都)や「自国第一主義が今後も進むと考えられるので、安易な海外進出は出来ないと考える」(飲食料品・飼料製造、大阪府)といった声があがった。

国内市場の縮小が見込まれるなか、進出支援が急務

本調査によると、日本企業の海外進出率は18.3%、コロナ禍やウクライナ情勢など地政学的リスクの高まりを受け、2019年比で6ポイントも落ち込んだ。不確実性の増大が企業マインドの低下を招いていると考えられる。一方で、1,000人超の企業では進出率は6割近くに達し、企業規模による二極化が目立った。

現在の進出先は中国が依然として強いものの、コロナ禍前と比べ重要度は大きく低下。直近では、高市首相の国会答弁に端を発した急激な政策転換や経済圧力による影響が懸念されている。今後の検討先としては、生産拠点ではベトナムが、販売拠点では関税への懸念があるものの、アメリカが中国と並んで注目される。さらに、インド、インドネシアなど成長市場への期待が高まっており、「チャイナ・プラスワン」などの動きを反映したものと言えよう。また、企業の海外進出に対し、米国による関税交渉の結果、『影響がある』企業が半数以上を占め、米中対立や保護主義的な動きが、サプライチェーンや事業戦略の見直しを迫る深刻な要因と認識されていることが明らかになった。

少子高齢化による国内市場の縮小が多方面で懸念されるなか、日本経済の発展・拡大のためには、政府・自治体・公的機関による多岐にわたる支援が求められる。地政学的リスクや現地政府の政策変更など、企業が自力で対応困難なカントリーリスクに関する詳細かつタイムリーな情報提供を行うとともに、外国政府当局への働きかけを強化すべきであろう。また、成長が見込まれる新興国への進出支援の拡充も求められる。さらに、進出の実績がない中小企業には、海外展開に必要なノウハウや人材育成支援を集約し、輸出や提携といった取り組みを促すことも重要である。これらの支援により、日本企業が成長市場を取り込み、不確実性の高まる国際環境下でも持続的に成長できるよう、戦略的な支援と制度整備が急務と言えよう。

[1] 帝国データバンク「海外進出に関する企業の意識調査(2019年)」(2019年10月15日発表)

[2] 各国・地域のポイントは、調査の際に検討の可能性がある国・地域について1位〜3位までの順位を付けた回答の結果に基づいて集計したものである。順位ごとにポイントを付与し、1位は5pt、2位は3pt、3位は1ptとして、合計ポイントを算出した

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- シンクタンク国際情報・国際サービス

- ダウンロード