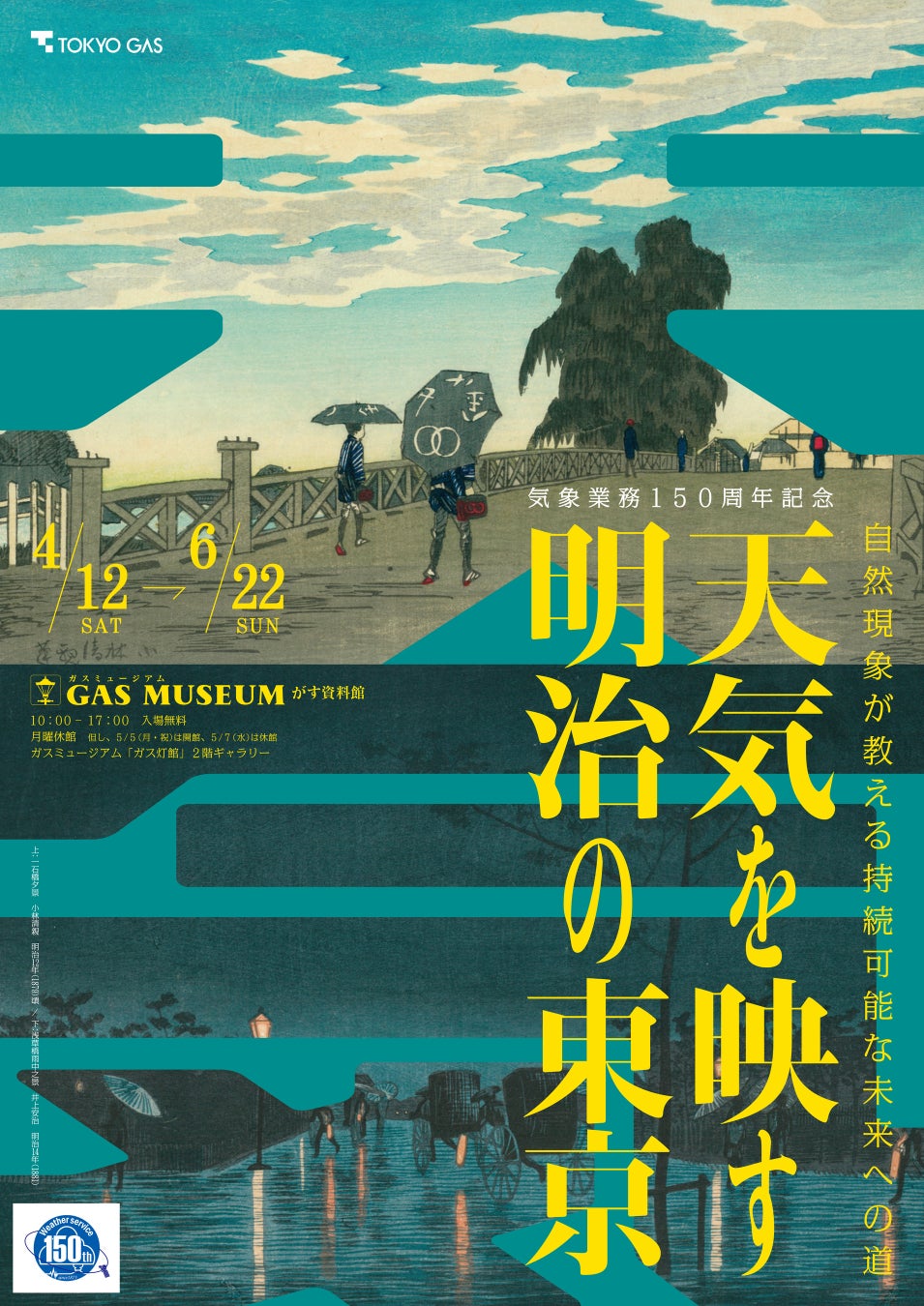

ガスミュージアム企画展「天気を映す明治の東京」展開催のお知らせ

2025年4月12日(土)~6月22日(日)

ガスミュージアムは、2025年4月12日(土) から6月22日(日)まで、「天気を映す明治の東京」展を開催します。

明治8年(1875)6月1日に東京気象台が気象業務を開始してから、本年で150周年を迎えます。これに併せて、明治の気象に関する資料をはじめ、ガス燈が登場した明治5年(1872)以降に描かれた作品を通して、舶来のあかりが「月」「雪」「雨」などの美しい自然現象とともに表現された風景を紹介します。

【開催概要】

■ 会期:2025年4月12日(土)~6月22日(日)

■ 休館日:月曜日〔但し5月5日(月・祝)は開館、5月7日(水)は休館〕

■ 開館時間:午前10時~午後5時

■ 会場:ガスミュージアム ガス灯館2階 ギャラリー

■ 入場:無料

■ ホームページ: https://www.gasmuseum.jp/

【展示内容】

古来より私たちの暮らしは、雨や風、月の満ち欠け、日照時間などの自然現象に大きな影響を受けてきました。さまざまな時代の人々は、これら自然現象を見つめ、その変化を日常生活に生かすために工夫を凝らしてきました。

江戸時代には自然現象を取り上げた浮世絵が数多く生み出されましたが、明治時代に入ると、日中が主な活動時間であった人々の暮らしは、ガス燈が夜の闇を照らすことで、夜間でも広く活動が行われるようになりました。ガス燈の光に照らされた東京の街の様子は、小林清親によって始められた「光線画」というスタイルにより、効果的に影と光が表現され、人々の注目を集めました。その後も、自然現象をテーマにした風景画は多く生まれ、光の微妙な陰影を表現した作品は、明治時代の気象の一瞬の変化を現代に伝え、当時の人々の生活空間を感じることができます。

今回の展示会では、150周年を迎える気象業務に因み、ガス燈のあかりが「月」「雪」「雨」などの美しい自然現象とともに表現された錦絵を紹介します。また、この美しい自然現象の風景を後世に残すために、東京ガスが「カーボンニュートラル」に向けて進めている活動についても焦点を当てます。

ぜひこの機会に、明治東京の美しい自然現象を堪能してください。

【主な展示作品】

明治の気象業務と天気

「雲」・「陽」の風景

「夕」の風景

「雪」の風景

「雨」の風景

「月」の風景

「虹」の風景

〈気象業務150年の歩み〉

明治 8 年(1875) 6月1日、虎ノ門に東京気象台が設立され気象業務(気象・地震観測)を開始

明治16年(1883)天気図を作成するようになり、翌年に初めての天気予報を開始

明治44年(1911)浅間山火山所の設置

昭和31年(1956)気象庁の誕生

昭和40年(1965)富士山レーダーの誕生〔平成11年(1999)運用終了〕

昭和49年(1974)アメダス(地域気象観測システム)の運用開始

昭和53年(1978)静止気象衛星ひまわりの運用開始

平成19年(2007)緊急地震速報の一般提供の開始

令和 7 年(2025)6月1日、気象業務150周年を迎える

【ガスミュージアムについて】

「ガスミュージアム」は、日本の都市ガス事業に関する貴重な資料を展示・収蔵するために、昭和42年(1967)に東京・小平市に開設され、50年以上に渡りこの地で展示活動をおこなっています。

二棟の赤レンガの展示棟は、明治42年(1909)に建てられた東京ガス本郷出張所を移設復元した「ガス灯館」と、明治45年(1912)に建てられた東京ガス千住工場計量器室を移設復元した「くらし館」から構成されております。

日本のガス事業の起源を展示・紹介する「ガス灯館」1階展示では、鹿鳴館で使用されたガス灯をはじめ、さまざまなデザインのガス灯がご覧頂けます。2階にはテーマに沿って定期的に企画展を開催する「ギャラリー」があります。

「くらし館」1階には、明治37年(1904)に発行されたガス器具カタログに掲載されている器具を展示した「瓦斯(がす)器具(きぐ)立体(りったい)型録(かたろく)」、150年にわたるガス事業の歩みを紹介した「ガスとくらしのヒストリー」、日本の都市ガス事業を育てた渋沢栄一の足跡を紹介する「渋沢栄一ギャラリー」などのコーナーがあります。また2階では石炭からはじまったガス製造の歩みを、工場の模型や映像、パネルで紹介しています。このほか明治時代に実際に使われていたガス管をはじめ、ガスメーターやガス栓など、都市ガスの安全防災対策の変遷についても紹介しています。

二棟のレンガ造りの展示棟に囲まれた中庭には、東京を中心に国内外で当時使われた灯柱を使用し、再現したガス灯が灯る様子をご覧頂くこともできます。

あかりから熱源へと150年に渡り、くらしとともに歩んできた都市ガスの歴史をご覧下さい。

【アクセス】

西武バス

・西武新宿線 花小金井駅北口「花小金井駅入口」バス停より

[武21]錦城高校前経由…東久留米駅西口行き

・JR中央線 武蔵小金井駅北口より

[武21]錦城高校前経由…東久留米駅西口行き

・西武池袋線 東久留米駅西口より

[武21]錦城高校前経由…武蔵小金井駅行き

「ガスミュージアム入口」バス停下車徒歩約3分

西武新宿線 小平駅より徒歩約20分(2km)

新青梅街道 滝山南交差点角

※駐車場無料

【文化庁「食文化ミュージアム」に認定されています】

ガスミュージアムは、文化庁による日本の多様な食文化の継承・振興のための取り組み「食文化ミュージアム」の『食の体験・情報発信施設』として認定されています。

食文化ミュージアムのホームページでは、『ガスかまどからダイニングキッチンへ日本人の食と調理の変遷、進化がわかる日本人の食生活と炎のエネルギー』というキャッチコピーで紹介されています。

日本人の食生活に不可欠な炊飯を進化させた、国産ガス機器の先駈けである『ガスかまど』が目印となっています。

■日本人の食生活と炎のエネルギー

明治時代、新しい調理の熱源として利用が始まったガスの炎。

ガスミュージアムには、現在に至るまで私たちの食生活と共にどのように進化してきたのかを示す、様々な時代のガス器具の実物や写真、版画などの印刷物史料を展示しています。

日本人の食生活に不可欠な炊飯を進化させた国産ガス機器の先駈けである「ガスかまど」をはじめ、昭和モダンを醸し出す昭和初期の逸品「四面式ガストースター」や「ガスコーヒーメーカー」、「ガス卵ゆで器」などの調理器具の実物を展示しています。

また、戦前からのガス調理レシピを収蔵するなど、日本の食と調理の文化とガスエネルギーの歩みがわかる施設であることが、今回の認定で改めて注目されています。

◇食文化ミュージアム

https://foodculture2021.go.jp/foodculturemuseum/

◇食文化ミュージアム 食の体験・情報発信施設

https://www.foodculture2021.go.jp/foodculturemuseum/hasshin_shisetsu/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- 電気・ガス・資源・エネルギー環境・エコ・リサイクル

- ダウンロード