駿河湾について3つのテーマで学ぼう!駿河湾の神秘 徹底調査!第2弾イベント【駿河湾の神秘 徹底調査ゼミ】を開催しました!

日時:2022年10月24日(日)14時~ 場所:東海大学 清水キャンパス

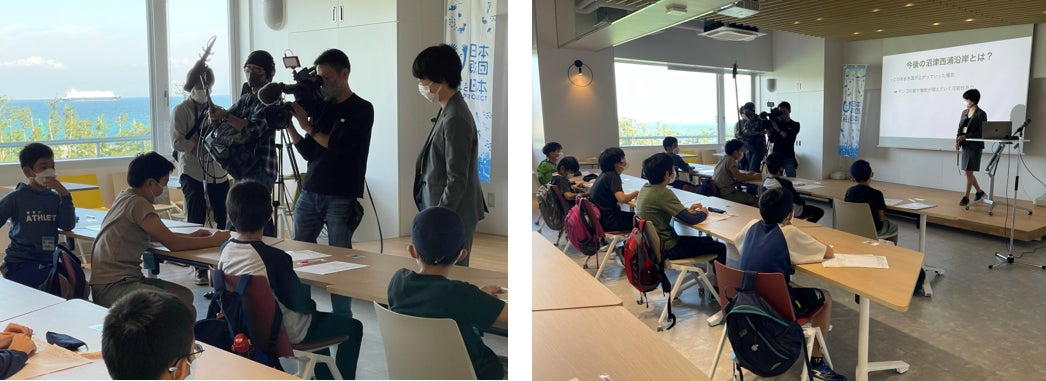

一般社団法人自然科学体験学習ネットワークは、9月11日(日)に実施した西浦のサンゴ調査体験イベントに引き続き、2022年10月23日(日)に第2弾イベント「駿河湾の神秘 徹底調査ゼミ」を開催いたしました。一般公募で選ばれた静岡県内の小学5-6年生、14名が参加し、3つのテーマ①駿河湾に流れ込む一級河川「富士川」の神秘(海底地形を知る)②伊豆半島沖に生息する南海生物の神秘(海で起きている異変を知る)③次々に発見されている新種生物の神秘(新種の生物を知る)、について東海大学海洋学部の専門分野の研究者から、最新の研究成果をわかりやすく子ども達に伝えました。

このイベントは、次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

このイベントは、次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

- イベント概要

学習2「駿河湾の地形と富士川の流れについて」

学習3「深海魚の新種について」

それぞれ東海大学の専門の先生方から最新の研究成果について学びました。

・日程 2022年10月23日(日)14時~16時

・開催場所 静岡市清水区折戸3-20-1 東海大学海洋学部 清水キャンパス 8号館4階

・参加人数 小学5-6年生 13人

・協力団体 東海大学海洋学部、東海大学海洋研究所

- 学習1 沼津の平沢で起きているサンゴの生息域の変化の理由は?

ディスカッションでは、駿河湾の奥の沼津付近でも南方のサンゴが身近に見れる環境になる事で、良い面(熱帯の生物が静岡で見られ、ダイビングなど観光業は潤う)と、悪い面(生態系が崩れ、これまで採れた魚が獲れない環境になるる可能性がある)が存在する事実など、身近な環境変化が及ぼす生活への影響を先生がヒントを出しながら話し合いました。最後に中村先生は「このまま二酸化炭素の排出が続けば、2090年には日本近海で全てのサンゴが見られなくなる可能性がある。9月にみんなが植樹したサンゴの生育を、時々平沢の海に行って見守ってほしい」とコメント。

- 学習2 駿河湾の海底地形と富士川の流れについて学ぼう。

参加者は、駿河湾には水深1000mでも青々とした植物が海底に流れ込んでいる映像、レジ袋が海に流れ込む映像を鑑賞し、富士川の流れが深海まで続いていることを感じていました。駿河湾の海底の地層を調べることで、大雨や台風などで陸地で起こる気象の変化によってダイナミックに海底地形が動いていることを学びました。

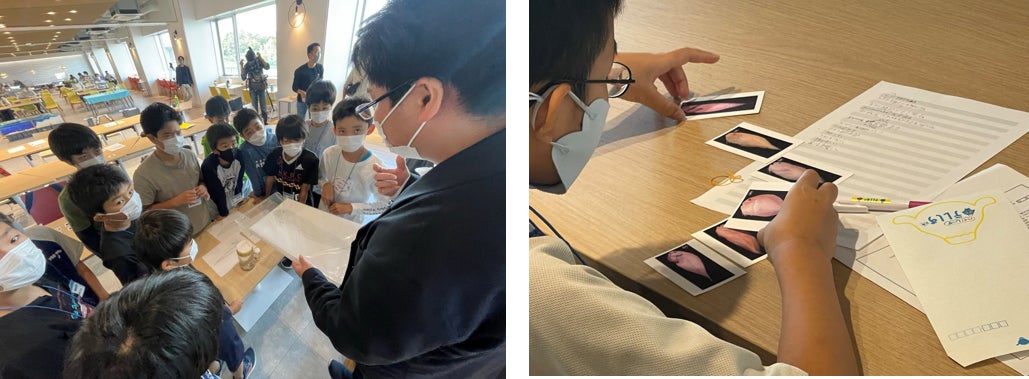

- 学習3 つぎつぎ見つかる深海魚の新種(クサウオ)について

- 参加した子ども・保護者からの声

・植物やごみ袋が駿河湾の深海まで流れ着いていて驚いた。海にごみを捨てないように気をつけたい。

・キラキラと金色に光る雲母がきれいだった。

・深海魚の新種のスケッチが手書きですごいと思った。

・毎年のように駿河湾では新種の深海魚が見つかっているのでこれからたくさんも見つかると思う。

<団体概要>

団体名称 :一般社団法人自然科学体験学習ネットワーク

URL :http://fields.canpan.info/organization/detail/1122013848

活動内容 :地球、宇宙、海洋等、自然科学領域におけるアクティブラーニングを通じて、自然の神秘や科学への興味関心と課題解決力を養うことを目的とし、海と日本プロジェクトの助成事業を実施する。

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像