小学生から高校生の10年にわたる追跡調査データから「読書」を読み解く 「読書をしない」子どもは10年前と比べて1.5倍に増加

スマホ時間と読書時間は逆相関関係があり、読書0分の子は語彙力・読解力が低い傾向

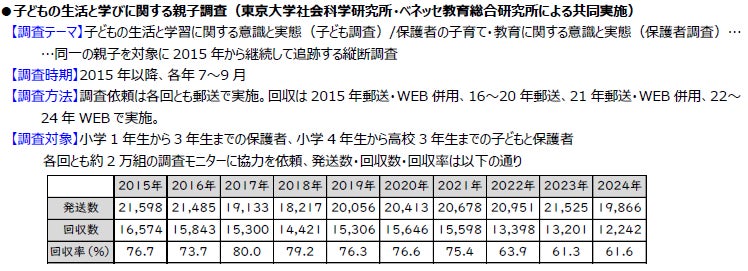

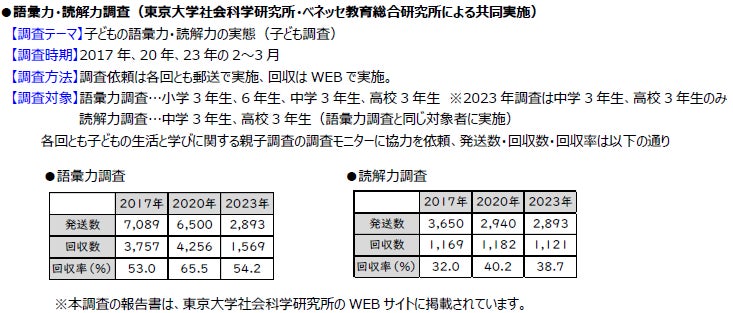

株式会社ベネッセコーポレーション(本社:岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長:岩瀬 大輔)の社内シンクタンクであるベネッセ教育総合研究所では、子ども・保護者・教員を対象とした調査を通じて、子育てや教育の実態を研究しています。今回は、10月27日から始まる読書週間に向けて、東京大学社会科学研究所と共同で実施している「子どもの生活と学びに関する親子調査」を中心とした調査結果から、子どもたちの読書行動の実態やスマートフォン(以降、「スマホ」)の利用との関係、語彙力・読解力との関係に関連するデータをまとめました。

|

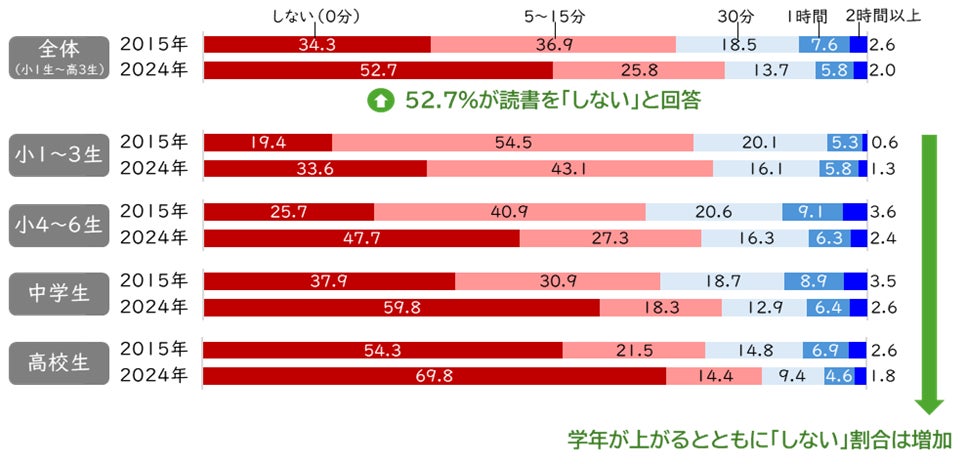

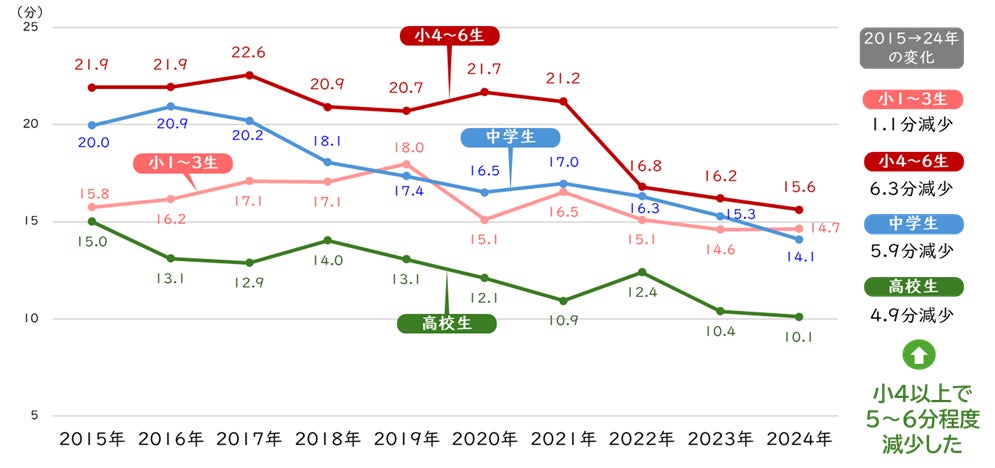

主な分析結果 1)読書行動の実態 ①読書時間の変化―読書を「しない」層が1.5倍に増加 1日の中で読書を「しない」(0分)という回答は52.7%(2024年)と半数を超えた。10年前(2015年、34.3%)と比べて読書を「しない」層が1.5倍に増加している。 ②読書時間の推移―いずれの学校段階でも読書時間は減少傾向 いずれの学校段階でも読書時間は減少傾向にある。とくに、小4生以上で減り幅が大きく、1日あたりの読書時間は2015年から24年にかけて、小4~6生は6.3分、中学生は5.9分、高校生は4.9分減少した。 2)スマホ使用の影響 ①スマホ時間の推移―スマホの使用時間は大幅に増加 いずれの学校段階でもスマホ時間は増加している。2015年から24年にかけて、小4~6生では22.4分、中学生では51.9分、高校生では42.5分、1日あたりのスマホ使用時間が増加した。 ②スマホ時間と読書時間の関連―スマホ時間が長いと読書時間は短い 小4~6生と中学生では、スマホ時間が長い子どもほど読書時間が短い傾向がみられる。 ③スマホ時間が読書時間に与える影響―スマホ時間が長いと読書時間は短くなる 2022年に小4だった子どもを小6まで追跡してスマホ時間が読書時間に与える影響をみたところ、小4のスマホ時間が長いと小6の読書時間が短くなることがわかった。 3)語彙力・読解力との関連 ①読書時間による語彙力の違い―読書時間が長い子どもほど語彙力が高い傾向 小3、小6、中3生は読書時間が長い子どもほど、語彙力の得点が高い傾向がみられた。 ②読書時間による読解力の違い―一定の時間の読書が読解力と関連 中3生、高3生ともに、読書時間「5~15分」「30分」の層の子どもの読解力の得点が高かった。 4)保護者の影響 ①保護者自身の学びとの関連―保護者が学んでいると子どもも読書をする 読書を「しない」(0分)比率は、「自分の能力を高めるための勉強をすること」が「ある」と答えた保護者の子どもは48.9%だったのに対して、「ない」と答えた保護者の子どもは56.0%だった。 ②保護者による働きかけとの関連―保護者が読書の大切さを伝えるほど子どもは読書をする 読書を「しない」(0分)比率は、家庭教育の中で「本や新聞を読むこと」の大切さを「伝えている」と答えた保護者の子どもは44.0%だったのに対して、「伝えていない」と答えた保護者の子どもは67.9%だった。 |

1)読書行動の実態

①読書時間の変化―読書を「しない」層が1.5倍に増加

1日の中で読書を「しない」(0分)という回答は52.7%(2024年)と半数を超えた。10年前(2015年、34.3%)と比べて読書を「しない」層が1.5倍に増加している。

【図表1-1】読書時間の変化(2015年、24年)

*「あなたはふだん(学校がある日)、次のことを、1日にどれくらいの時間やっていますか」という設問の「本を読む」に対する回答(%)。2024年は「本を読む(電子版を含む)」とした。

*小1~3生は保護者、小4~高3生は子どもの回答。「5~15分」は「5分」「10分」「15分」の合計、「2時間以上」は「2時間」「3時間」「4時間」「4時間以上」の合計。

*全体の数値は、小1~3生:小4~6生:中学生:高校生=1:1:1:1になるように重みづけを行った。

②読書時間の推移―いずれの学校段階でも読書時間は減少傾向

いずれの学校段階でも読書時間は減少傾向にある。とくに、小4生以上で減り幅が大きく、1日あたりの読書時間は2015年から24年にかけて、小4~6生は6.3分、中学生は5.9分、高校生は4.9分減少した。

【図表1-2】読書時間の推移(2015~24年)

*「あなたはふだん(学校がある日)、次のことを、1日にどれくらいの時間やっていますか」という設問の「本を読む」に対する回答。2023年以降は「本を読む(電子版を含む)」とした。

*小1~3生は保護者、小4~高3生は子どもの回答。「しない」は0分、「5分」から「4時間」はそれぞれ、5分から240分、「4時間以上」は300分を割り当てて平均値を算出した。

2)スマホ使用の影響

①スマホ時間の推移―スマホの使用時間は大幅に増加

いずれの学校段階でもスマホ時間は増加している。2015年から24年にかけて、小4~6生では22.4分、中学生では51.9分、高校生では42.5分、1日あたりのスマホ使用時間が増加した。

【図表2-1】スマホ時間の推移(2015~24年)

*「あなたはふだん(学校がある日)、次のことを、1日にどれくらいの時間やっていますか」という設問の「携帯電話やスマートフォンを使う」に対する回答。スマホ時間は、小1~3生ではたずねていない。

*いずれも子どもの回答。「しない」は0分、「5分」から「4時間」はそれぞれ、5分から240分、「4時間以上」は300分を割り当てて平均値を算出した。

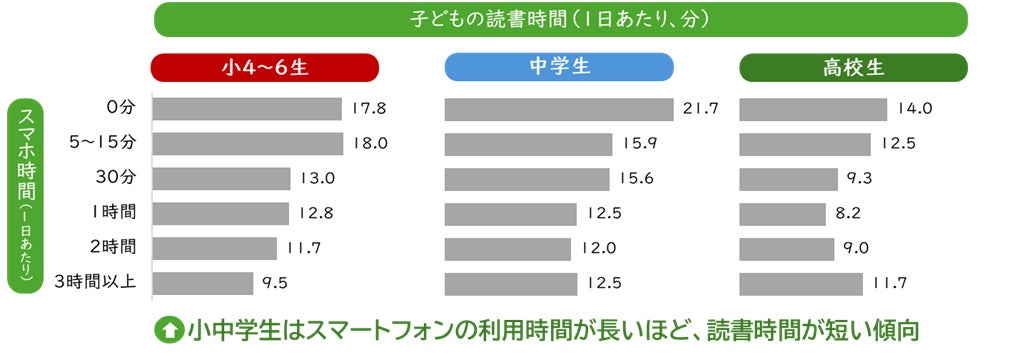

②スマホ時間と読書時間の関連―スマホ時間が長いと読書時間は短い

小4~6生と中学生では、スマホ時間が長い子どもほど読書時間が短い傾向がみられる。スマホ時間が長いと読書時間が短くなる可能性がある。

【図表2-2】スマホ時間別の読書時間(2024年)

*「あなたはふだん(学校がある日)、次のことを、1日にどれくらいの時間やっていますか」という設問の「携帯電話やスマートフォンを使う」と「本を読む(電子版を含む)」に対する回答を使用。いずれも子どもの回答。

*スマホ時間について、「5~15分」は「5分」「10分」「15分」の合計、「3時間以上」は「3時間」「4時間」「4時間以上」の合計。スマホ時間は、小1~3生ではたずねていない。

*読書時間については、「しない」は0分、「5分」から「4時間」はそれぞれ、5分から240分、「4時間以上」は300分を割り当てて平均値を算出した。

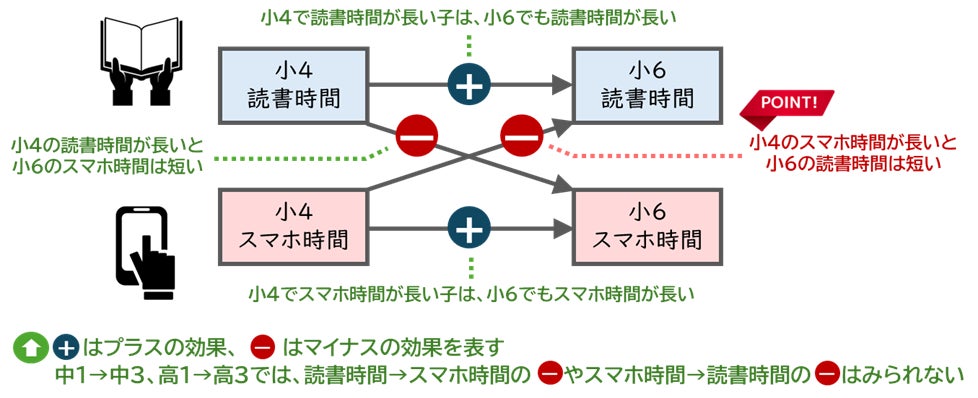

③スマホ時間が読書時間に与える影響―スマホ時間が長いと読書時間は短くなる

2022年に小4だった子どもを小6まで追跡してスマホ時間が読書時間に与える影響をみたところ、小4のスマホ時間が長いと小6の読書時間が短くなることがわかった。同様の結果は、中1から中3の追跡、高1から高3の追跡では確認できなかった。スマホ時間が読書時間に与える影響は、学年が低いほど大きいことが示唆される。

【図表2-3】スマホ時間が読書時間に与える影響(2022~24年)

*2022年調査時点で小4だった1,348名を、2024年の小6まで追跡した結果。

*「あなたはふだん(学校がある日)、次のことを、1日にどれくらいの時間やっていますか」という設問の「携帯電話やスマートフォンを使う」と「本を読む」に対する回答を使用。2024年は「本を読む(電子版を含む)」とした。いずれも子どもの回答。

*読書時間、スマホ時間ともに、「しない」は0分、「5分」から「4時間」はそれぞれ、5分から240分、「4時間以上」は300分として分析した。

3)語彙力・読解力との関連

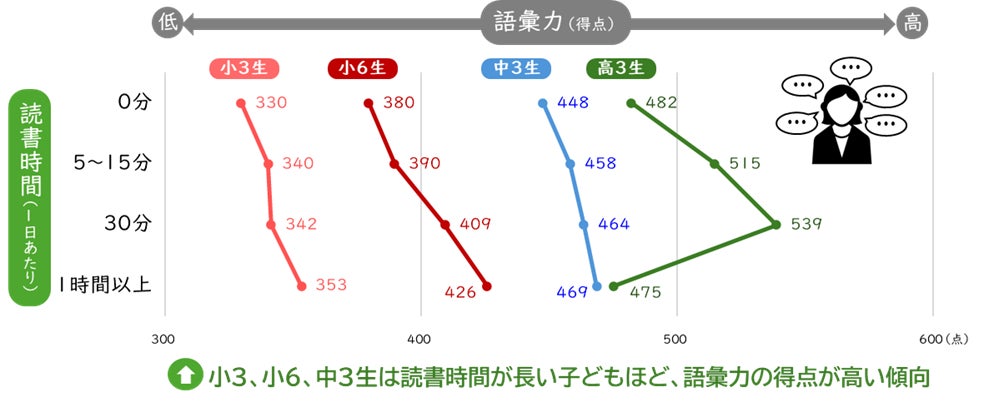

①読書時間による語彙力の違い―読書時間が長い子どもほど語彙力が高い傾向

小3、小6、中3生は読書時間が長い子どもほど、語彙力の得点が高い傾向がみられた。高3生では、読書時間「30分」の子どもの得点がもっとも高かった。小中学生のうちは、一定の時間の読書が語彙力を高める可能性がある。

【図表3-1】読書時間別の語彙力(2019年、22年)

*語彙力を測定するテストを実施。項目反応理論(IRT)を用いることで異なる学年間での比較を可能にしている。得点は、高3生の平均が500点になるように標準化した。

*読書時間は、「しない」は「0分」、「5~15分」は「5分」「10分」「15分」の合計、「1時間以上」は「1時間」「2時間」「3時間」「4時間」「4時間以上」の合計。

*小3生と小6生は2019年調査の結果(2022年調査は未実施)、中3生と高3生は2022年調査の結果を示した。

*小3生p<0.05、小6生p<0.001、中3生p<0.1、高3生p<0.001(いずれも分散分析)。

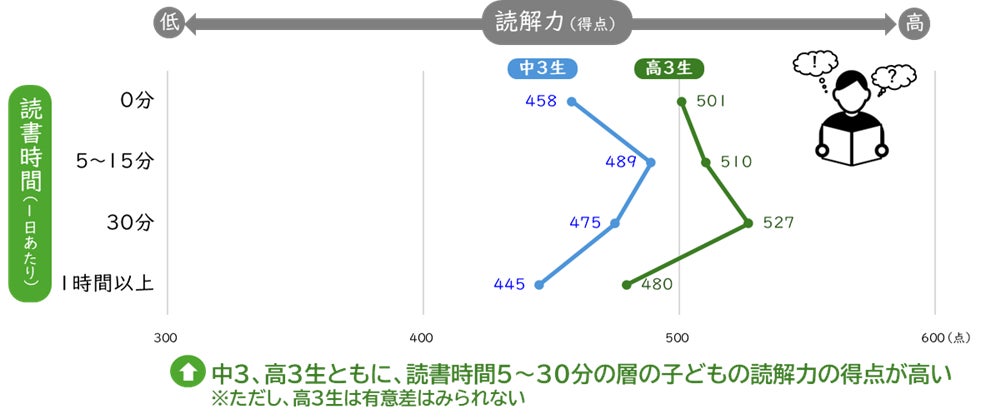

②読書時間による読解力の違い―一定の時間の読書が読解力と関連

中3生、高3生ともに、読書時間「5~15分」「30分」の層の子どもの読解力の得点が高く、「0分」や「1時間以上」の層では得点が低い結果となった。一定の時間の読書は、読解力を高める可能性がある。

【図表3-2】読書時間別の読解力(2022年)

*読解力を測定するテストを実施。項目反応理論(IRT)を用いることで異なる学年間での比較を可能にしている。得点は、高3生の平均が500点になるように標準化した。

*読書時間は、「しない」は「0分」、「5~15分」は「5分」「10分」「15分」の合計、「1時間以上」は「1時間」「2時間」「3時間」「4時間」「4時間以上」の合計。

*中3生、高3生ともに、2022年調査の結果を示した。中3生p<0.01、高3生n.s.(いずれも分散分析)。

4)保護者の影響

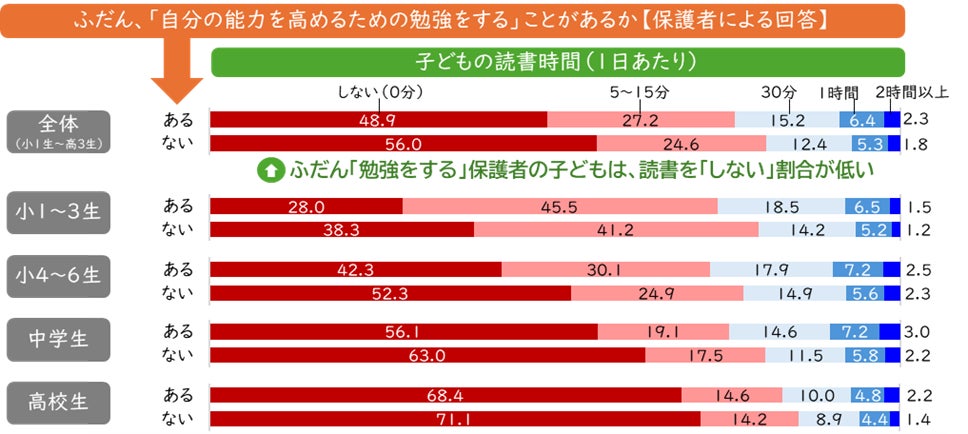

①保護者自身の学びとの関連―保護者が学んでいると子どもも読書をする

読書を「しない」(0分)比率は、「自分の能力を高めるための勉強をすること」が「ある」と答えた保護者の子どもは48.9%だったのに対して、「ない」と答えた保護者の子どもは56.0%だった。保護者のふだんの学びに対する姿勢と関連がみられる。

【図表4-1】保護者の学びの機会別の子どもの読書時間(2024年)

*「あなたはふだん(学校がある日)、次のことを、1日にどれくらいの時間やっていますか」という設問の「本を読む(電子版を含む)」に対する回答(%)。

*読書時間は、小1~3生は保護者、小4~高3生は子どもの回答。「5~15分」は「5分」「10分」「15分」の合計、「2時間以上」は「2時間」「3時間」「4時間」「4時間以上」の合計。

*保護者の学びの機会は、保護者の回答。「ある」は「よくある」「ときどきある」の合計、「ない」は「あまりない」「まったくない」の合計。

*全体の数値は、小1~3生:小4~6生:中学生:高校生=1:1:1:1になるように重みづけを行った。

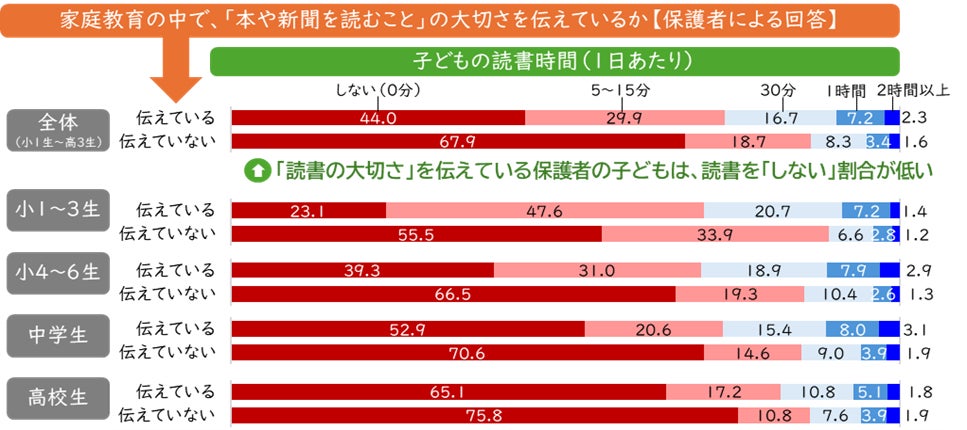

②保護者による働きかけとの関連―保護者が読書の大切さを伝えるほど子どもは読書をする

読書を「しない」(0分)比率は、家庭教育の中で「本や新聞を読むこと」の大切さを「伝えている」と答えた保護者の子どもは44.0%だったのに対して、「伝えていない」と答えた保護者の子どもは67.9%だった。保護者が読書の重要性を伝えることには、子どもの読書を促進する効果があると考えられる。

【図表4-2】読書の大切さを伝える機会別の子どもの読書時間(2024年)

*「あなたはふだん(学校がある日)、次のことを、1日にどれくらいの時間やっていますか」という設問の「本を読む(電子版を含む)」に対する回答(%)。

*読書時間は、小1~3生は保護者、小4~高3生は子どもの回答。「5~15分」は「5分」「10分」「15分」の合計、「2時間以上」は「2時間」「3時間」「4時間」「4時間以上」の合計。

*読書の大切さを伝える機会は、保護者の回答。「伝えている」は「よく伝えている」「ときどき伝えている」の合計、「伝えていない」は「あまり伝えていない」「まったく伝えていない」の合計。

*全体の数値は、小1~3生:小4~6生:中学生:高校生=1:1:1:1になるように重みづけを行った。

【解説】

子どもの育ちと幸せのための読書の重要性

●読書離れの危機:今回の結果では、小1~3生ですでに読書をしないと答えた割合が33.6%と全体の約3分の1を占め、学年とともにその比率が上がる結果となりました。これまでの様々な調査では、読書が学力と関連していることが示されています。まとまった文章を読むことは、思考力を培い、想像力を育み、様々な未知の世界への窓を開く契機になります。私が過去に行った調査でも、義務教育段階で読書が好きで、心に残る本をもっていることが、成人になってからも生涯本を読むことにつながることがわかっています。これらの結果からは、子どもたちに読書習慣をつける活動に取り組むことが社会に求められているといえるでしょう。今回の分析では、スマホ時間と読書時間が反比例の関係にあることも示されました。おそらくデジタル機器を使っていても電子書籍を読むことにはほとんど使われておらず、動画視聴やSNSの利用が多いと推測されます。『本が死ぬところに暴力が生まれる―電子メディア時代における人間性の崩壊』(B.サンダース、1998)が指摘するように、私たちは子どもの幸せのためにもこの危機的状況を変えていく必要があります。

●読書を取り巻く環境づくりの必要:家庭では保護者もあまり読書をしておらず、子どもと保護者が同型の構造にあるとみることができます。全国学力・学習状況調査(令和7年度)でも、約3割の小6生が読書を「全くしない」と回答しています。この意味で、学校や地域が子どもたちの読書習慣の形成に大きな役割を担っていくことの重要性を指摘できます。学校では、総合的な学習の時間の充実や情報活用能力の育成が重視されるようになっています。授業の中で紙や電子の書籍に触れる機会を増やすこと、読書のための帯時間を設定することが必要でしょう。ご家庭では、小学校入学前の読み聞かせが小学校以降の読書につながっていきます。家庭、学校、地域が一体となって子どもの目に触れるところに魅力的な本がある環境づくりをしていくことが大事です。

読書離れによる語彙力・読解力への影響を懸念

●読書離れが言葉と学びの悪循環を引き起こす:児童・生徒の読書離れが鮮明になりつつあります。本レポートにある読書を「しない」層の増加や読書時間の減少だけでなく、読書好意度もこの10年で下がっていることが報告されています(全国学力・学習状況調査)。読書には様々な効果があることが科学的に示されていますが、中でもプラス効果が大きいのが「言葉の力」です。私たちは会話などでの「話し言葉」と、読書などでの「書き言葉」の2つから言葉を学びます。「話し言葉」は簡単な日常語が大半で、複雑なことを思考・表現するための高度な言葉はわずかしか含まれません。そうした言葉を私たちは読書で学びます。児童・生徒が本を読まなくなり、教科書が理解できなくなれば、学校の授業もレベルを下げざるを得ません。そうすれば授業でも高度な言葉を学ばなくなり、日本人の言葉の力と知識レベルが底なしに下がっていく……そんな危機感を抱いています。

●ほどよい読書がAI時代の最適解か:なぜこんなにも読書離れが進んだのでしょうか。物語や情報への興味が無くなった……わけではないと思います。むしろネット動画、SNS、生成AI……多数のメディアから物語・情報を得ようとした結果が「読書離れ」なのではないでしょうか。本レポートの図表3-1、3-2をみると、一日に5分~30分程度の読書をすることが、コスト・パフォーマンス良く語彙力・読解力を高めるコツであることが分かります。読書だけを妄信せず、さりとて安易に手放さず、物語・情報を得るためのオプションの1つとして読書を使いこなすことが、AI時代に求められる読者像なのかもしれません。なお、小学生では1時間以上読んでも語彙力がぐんぐん高まっていることから、読書時間は子どもの年齢や生活スタイルに合わせて調整すべきものだということも付け加えたいと思います。

読書をはじめとする知的活動の時間をどう守るか

●スマホ利用が増加した影響:今回の調査では、子どもの読書時間が減少し、「本を読まない」割合が5割を超えるという結果が明らかになりました。その背景には、スマートフォンをはじめとするデジタル機器の普及による生活の変化が影響しています。実際、同じ子どもを追跡したデータからも、スマホの利用時間が長いほど、その後の読書時間が短くなる傾向が示されました。子どもの自由時間は限られており、スマホの利用が増えれば、読書など他の活動に割ける時間が減るのは当然です。一方で、デジタル機器は読書時間を侵食する可能性もあれば、それによって知的活動の幅を広げる可能性も持っています。大切なのは、紙かデジタルかを問わず、まとまった文章にじっくり向き合う時間や、新しい世界に触れる機会を意識的に確保することです*1。これからの子どもたちには、生活全体のバランスをみながら、自分にとって必要な活動の時間が確保できているか、デジタル機器を有効に活用できているかをふりかえることが求められます。

●大人の姿勢も問われる:子どもの読書習慣を支えるためには、家庭や学校での大人の関わりが不可欠です。調査結果からも、保護者自身が学び続けていたり、読書の大切さを子どもに伝えていたりする家庭ほど、子どもの読書時間が長い傾向が示されています。私たち大人も、日常的にスマホの世界に没頭し、知らず知らずのうちに思考や学びをスマホ任せにしてしまっていないか、今一度、見直す必要があります。AI時代であっても、情報を選び、意味を読み取り、考え、判断するのは人間自身です。周囲の大人が知的な活動に関心を持ち、課題を主体的に考えて解決しようとする姿勢を見せることは、子どもにとって大きな手本となります。家庭や学校で、スマホやデジタル機器の使い方や時間の使い方について子どもと一緒に話し合い、読書の意義や楽しさを共有することが、子どもたちの健やかな成長と自立につながると考えます。社会の文化として、読書をはじめとする知的活動を大切にし、子どもたちとともに豊かな学びの時間を積み重ねていきたいものです。

*1 調査では、2022年までは単に「本を読む」としていましたが、2023年以降は「本を読む(電子書籍を含む)」と表記を変えました。それでも、読書時間の減少は続いています。

【分析データ】

※本調査の詳細は、以下にまとめています。 https://benesse.jp/berd/special/childedu/

https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/publishments/issrs/issrs/pdf/issrs_72.pdf

※読書時間と語彙力・読解力の関連は、研究メンバーである猪原敬介氏の分析を参考にした。

【ベネッセ教育総合研究所】

ベネッセ教育総合研究所は1980年に発足した株式会社ベネッセコーポレーションの社内シンクタンクです。子ども、保護者、学校・教員を対象に、さまざまな調査・研究を行っております。また教育内容や方法、評価測定などについても研究開発を進めています。調査・研究で得られた知見は、ベネッセ教育総合研究所のWebサイト(https://benesse.jp/berd/)にて公開し、子どもの成長・発達を取り巻く環境の改善に役立てていくように情報発信を行っています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像