地面の下に推計2京匹も存在する「アリの世界」ーアリはしゃべる! 行動観察から見えた驚きの生態を解き明かす

しゃべるアリに魅せられた「アリ先生」のユニークすぎる科学エッセイ!『アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく』が扶桑社より9月27日に発売

「地球はアリの惑星」だ。子供の頃からアリを観察し続け、ついにはアリ語をしゃべってしまうほど研究に情熱を注ぐ「アリ先生」が、フィールドワークの相棒「7つ道具」を駆使し、時にはダニホイホイを装着して熱帯雨林でヒンズースクワット! フィールドワークや飼育を通して見えてきた、アリたちの知られざる生態をユーモラスに語ります。昆虫少年時代、ムツゴロウさんから受けた影響、大学での研究、そして熱帯雨林での冒険...。アリを愛する著者が綴る、笑いと発見に満ちたエッセイです。

■著者メッセージ

「地球はアリの惑星」だ。

「あんな小さなアリが?」と思うかもしれない。でも、地球にはおよそ1万2千種のアリがいて、その数はなんと推計2京匹。その重さ(バイオマス・生物量)は人間とすべての野生哺乳類を合わせたものとほぼ同じだといわれる。

その歴史も驚くほど長い。僕たち、ホモサピエンスがこの地球に登場したのは約20万年前。一方、アリがこの地球に姿を現したのは、恐竜がまだまだ大活躍していた約1億5000万年前。約5000万年前には今とほぼ同じ姿・形のアリが出そろっている。

働きアリに翅はない。飛ぶ力をなくすことで、翅が邪魔にならず、地中や樹上、朽木や石の下、砂漠から高山、寒冷地と、あらゆる環境に適応してきた。アリがいない大陸は南極だけ。アリはその土地土地の生態系の中でたくさんの動植物、キノコやその他の微生物とともに陸上生態系をより複雑にし、多様性を維持している。けっこう、この地球の役に立っているのだ。

アリの社会は女王アリが卵を産み、働きアリがみんなで子育てや食糧の調達などを担い、コロニーという「家族」を維持する。この生態からアリは「真社会性生物」に分類される。僕たちヒトはというと、(基本的には)血のつながりがある家族がひとつの単位となって生活し、世代の重なりはなく、分業もない「亜社会性動物」。

ヒトは二足歩行を獲得して大脳を発達させ、「言語」を手に入れ、高度に社会進化してきたけれど、社会の複雑さと多様性では、むしろアリのほうがはるかに豊かなのだ。

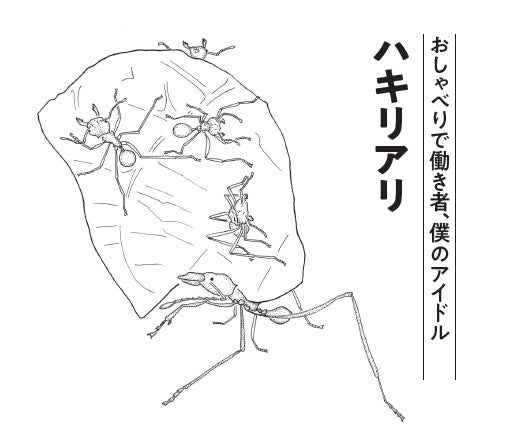

僕はそんなアリの社会性に魅せられて、研究の道へと進んだ。南米原産の葉っぱを切って行列になって巣に持ち運ぶ「ハキリアリ」を中心に、農業をする「キノコアリ」の生態や行動、進化メカニズムを研究してきた。そして、2012年からはアリのおしゃべりに耳を澄ませている。

アリはしゃべる――。

大好きな葉っぱを切りながら仲間を呼び、巣に危険が迫れば警告を発し、幼虫のお世話をするときにも音を使う。そのおしゃべりは、夏の空にとけていくセミの鳴き声や、秋の夜に響く虫の声とは少し役割が違う。セミやコオロギやスズムシが鳴くのはメスを呼び寄せるため。モテて、「繁殖」するための機能しかないが、働きアリは異性にモテる必要はなく、その音は仲間との社会行動、協力行動、利他的行動を誘発する。複雑な社会を持つアリならではの音の役割だ。

アリとおしゃべりができたらどんなに素敵だろうか? そんな子どものような願望がアリの音響コミュニケーション研究の根っこを支えてくれている。

アリとおしゃべりができれば、大先輩であるアリからいろいろなことを学ぶことができる。そして、アリとヒトとの間で起こっている問題も話し合いで解決できるかもしれない。

本書はそんなアリの音響コミュニケーション研究の〝途中経過〟報告であり、てんやわんやの研究ライフの記録でもある。

子どもの頃、庭や公園でアリをじっと見つめた経験が、誰にでも一度はあると思う。この本を読んだあと、いま一度、足元の〝小さな大先輩〟に目を向けてもらえたら、これ以上うれしいことはない。

2025年9月 村上貴弘 〈ー『アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく』ー「はじめに」より一部抜粋〉

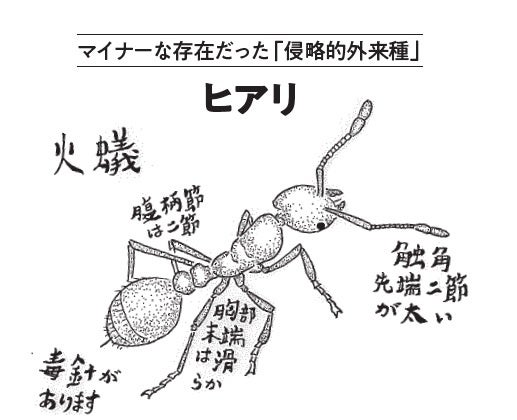

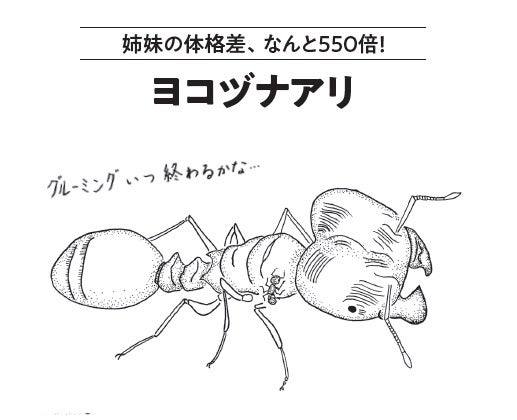

本書では村上貴弘氏の描いたアリ図鑑も掲載しています!『アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく』より一部紹介します。

【目次】

Episode 1 昆虫少年時代

いつも生き物がそばにいた/鳴いたオンドリと飛んだチャボ

昆虫図鑑に椋鳩十、そしてファーブル

昆虫少年がアクティビストに/「サラリーマンにはなれない」

Episode 2 ムツゴロウさんが教えてくれたこと

人生不安に陥った小学生時代/ムツゴロウさんから受けた影響

夢の変遷とたどり着いた大学研究室/オオアリとムネボソアリを間違える

アリってすごくない!?

Episode 3 ハキリアリの高度な社会

楽園、バロ・コロラド島へ/キノコアリとの運命の出会い

複雑で洗練されたハキリアリの社会/ハキリアリと農業

ハキリアリと祖先的なキノコアリの違い/2 6 2の法則

Episode 4 アリ研究者の日々

ランニング通勤と葉っぱ採り/ハキリアリを個人輸入/ハキリアリの飼育

ギアナ高地で職務質問/難しくなった海外調査

Episode 5 フィールドワークの物語

フィールドワークの「7つ道具」/腕と脚には「ダニホイホイ」

熱帯雨林でヒンズースクワット/ハキリアリの巣掘り/ハキリアリの巣が滅びるとき

Episode 6 最終日には気をつけろ!

素の「昆虫好き」に戻るとき/ハキリアリのゴミ捨て場/グンタイアリの中心で

キジムナーのイタズラ/野宿したベンチで足に……/フィールドワークは臆病に

Episode 7 地味で楽しい行動観察

「ゾーン」に入る/アリの体に印をつける/基本、「楽しい」行動観察

デビュー作で小さな大発見/行動観察の最新事情/じつはスゴいアナログ手法

Episode 8 遺伝解析への挑戦

動かない「カドフシアリ」/カドフシアリの脳を解剖する

世界に先駆けた「遺伝解析」/DNA解析法の黎明期

不便だけれどチャンスがあった

Episode 9 アリは何をしゃべっているのか

アリはしゃべる/アリの化学コミュニケーション/きっかけとなった「ある論文」

初めてハキリアリの声を聞いた夜/動物は会話をしているのか?

小型高性能録音装置、2万円也/キノコアリ5種500分の声を録音

難しいプレイバック実験/キュキュキュ、キョ、ギギギ

女王アリの一言/アリは何をしゃべってる?

Episode 10 アリとコミュニケーションと進化

アリのおしゃべりを求めて/音のコミュニケーションとアリの社会進化

コミュニケーションが必要な仕事/無口なオスアリ/アリの「口」と「耳」

フェロモンより音/アリと腹を割って話してみたい

Episode 11 人間がアリ社会から学べること

寝ないアリの寿命は短い/不眠不休で育児をするアリ/アリは果たして勤勉か?

「パラサイト夫婦」の生涯/フリーライダー、許せませんか?

【アリ図鑑】

※本書は、扶桑社新書『アリ語で寝言を言いました』『働かないアリ 過労死するアリ~ヒト社会が幸せになるヒント』を再構成し、大幅に加筆修正したものです。

【著者プロフィール・村上貴弘(むらかみ たかひろ)】

岡山理科大学理学部動物学科教授。1971年、神奈川県生まれ。茨城大学理学部卒、北海道大学大学院地球環境科学研究科博士課程修了。博士(地球環境科学)。研究テーマは菌食アリの行動生態、社会性生物の社会進化など。NHK Eテレ『又吉直樹のヘウレーカ!』ほかヒアリの生態についてなどメディア出演も多い。著書に『働かないアリ 過労死するアリ』『アリ語で寝言を言いました』(ともに扶桑社新書)、共著『アリの社会 小さな虫の大きな知恵』(東海大学出版部)など。

【書誌情報】

タイトル:『アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく』

定価:1650円(税込)

発行:扶桑社

発売日:2025年9月27日(土)

ISBN:978-4594101435

※全国の書店、ネット書店にて予約受付中

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4594101437

■楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18350382

◆記事化など本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像