約20年ぶりの新紙幣発行についての認知度に対する大調査【1000人アンケート】

新紙幣発行に関する概要について

具体的な内容

施行日: 2024年7月3日

概要:2024年7月3日から新紙幣が発行される

新しく発行される券種とデザイン

・一万円札(表面:渋沢栄一 裏面:東京駅丸の内駅舎)

渋沢栄一は、日本近代社会の創設者と呼ばれる人で、約500社の会社に関わったと言われています。紙幣に描かれている肖像画は70歳の時の写真を参考にして、60代前半のイメージで描かれているそうです。

・五千円札(表麺:津田梅子 裏面:藤の花)

津田梅子は、女子英学塾(現津田塾大学)の創設者で、岩倉使節団と共に渡米し17歳で帰国した、帰国子女です。券面に描かれている肖像画は30代の頃の写真を参考にしたものだそうです。

・千円札(表麺:北里柴三郎 裏面:富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」)

北里柴三郎は、近代日本医学の父と称される微生物学者です。生涯にわたり病院設立や伝染病、細菌学の研究に従事していたそうです。肖像画は学者としての地位が確立した50代の写真を参考に描かれています。

新札発行の理由

一般的にお札の新札発行は20年に1度程度行われます。その主な理由は偽造防止という観点からです。前回の発行が2004年でしたから、そこから約15年が経過した頃に新札の企画をし、発行の準備に5年ほどかかり、今回の新札発行のタイミングになりました。

ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「新紙幣」についてのアンケートを実施しました。

【調査概要】

・調査期間:2024年6月

・調査機関:株式会社ナビット

・調査対象:20代~80代の男女

・有効回答数:1000人

・調査方法:Webアンケート

新紙幣発行に対する認知度は高い

【調査】

2024年7月3日から新紙幣の発行が始まることを知っていますか?(対象:1000人)

新紙幣が発行されるということについて尋ねたアンケートでは、「知っている」と回答された人が83.3%となっています。大部分の人に認知されていますね。

渋沢栄一の認知度が高い

【調査】

新紙幣に描かれる人物で誰を知っていますか?(対象:1000人)※2178

複数回答でいただいたアンケートです。新紙幣に描かれている人物を知っているかというアンケートでは「渋沢栄一(一万円札)」を知っていると回答された人が824人でした。「津田梅子(五千円札)」は605人、「北里柴三郎(千円札)」が596人と続いています。渋沢栄一さんの認知度が1番ですね。

新紙幣への印象はおおむね良い。

【調査】

新紙幣のデザインについて第一印象はなんですか?(対象:1000人)

新紙幣のデザインに対する印象を尋ねたアンケートでは、「綺麗」と回答された人が27.6%でした。「見やすい」と回答された人が4.0%、「かっこいい」と答えた人が2.7%です。新紙幣のデザインに対して好意的な印象を持っている人が全体の34.3%と1/3以上いらっしゃいます。

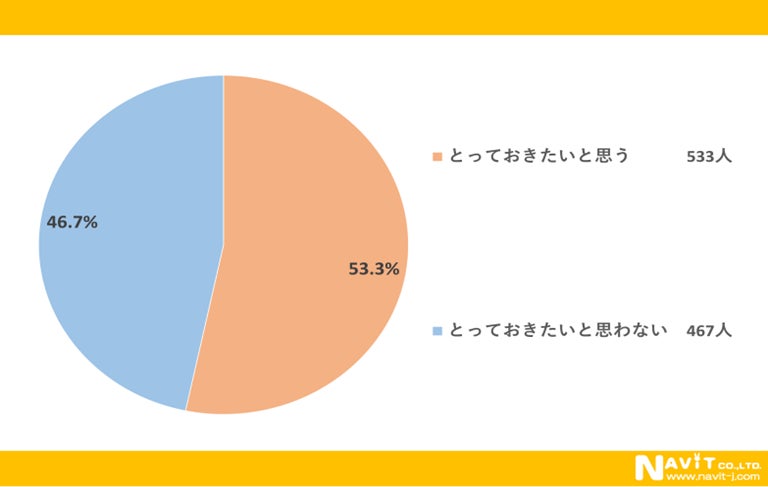

現在の紙幣を取っておくかどうかは半々

【調査】

変更前の紙幣をとっておきたいと思いますか?(対象:1000人)

変更前の紙幣を取っておくかどうかのアンケートでは、「とっておきたいと思う」と回答された人が51.9%で、約半数となっています。将来的に価値が上がることを期待してとっておきたい気もしますが、知らないうちに使ってしまっているような気もしますね。

紙幣の切り替えについては、賛否両論

【調査】

新紙幣に変わることについて、賛成ですか?反対ですか?また、その理由をお聞かせください。

今回のアンケートでは、上記の質問をフリー回答で実施しました。

一部回答をピックアップしてみます。

「賛成。肖像となる人物は、ある程度、変更させるべきだと考える。(必ずしも「新紙幣」とは関係ない事柄かもしれないが)高度化・巧妙化する犯罪への対処としても必要だと考える。」

「どちらかといえば反対。親しんだ紙幣を使いたいし、人物まで一掃する意味が理解しかねる。偽造防止のためならマイナーチェンジで良いと思う。」

「反対。たださえ物価高なところに余分なところに経費かかるから。もっと必要なところに税金を使うべき」

新紙幣に関してのフリー回答では賛否両論という感じになりました。賛成派は偽造防止の観点から賛成という意見が多く、反対派の意見は余計なコストをかけるべきではない。また、自動販売機などに組み込まれている機械の変更にコストがかかるという意見も見られました。

戦後の新紙幣発行の歴史とその概要

日本では、第二次世界大戦後に5回の新紙幣発行が行われました。以下に、それぞれの発行時期と特徴を簡潔にまとめます。

1.新円切替(1946年):戦後のインフレーション抑制のため、1946年に新円切替が実施されました。この際、旧円が無効となり、A号券として新しい紙幣が発行されました。主要な額面は以下の通りです。

・100円札: A百円券

・5円札、10円札、50円札、100円札、1000円札

2.:B号券(1958年):1958年にはB号券が発行され、紙幣のデザインが一新されました。主な紙幣とその肖像画は以下の通りです。

・1万円札: 聖徳太子

・5000円札: 聖徳太子

・1000円札: 伊藤博文

・500円札: 岩倉具視

・100円札: 板垣退助

3.C号券(1984年):1984年にはC号券が発行されました。新しい肖像画と額面は以下の通りです。

・1万円札: 福沢諭吉

・5000円札: 新渡戸稲造

・1000円札: 夏目漱石

4.E号券(2004年):2004年にE号券が導入され、現在も流通しているデザインの紙幣となりました。主な肖像画と額面は以下の通りです。

・1万円札: 福沢諭吉

・5000円札: 樋口一葉

・1000円札: 野口英世

・2000円札: 守礼門

5.最新の新紙幣(2024年):2024年7月3日には、新しいデザインの紙幣が発行される予定です。肖像画と額面は以下の通りです。

・1万円札: 渋沢栄一

・5000円札: 津田梅子

・1000円札: 北里柴三郎

これらの新紙幣発行は、偽造防止や経済の安定化、信頼性向上を目的として行われてきました。それぞれの発行時期に応じて、技術の進歩や経済状況に対応した特徴的な紙幣が導入されています。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層(20代~)が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください!

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■TEL 03-5215-5713

■FAX 03-5215-5702

■URL https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

<例>「株式会社ナビット(データ活用なう)が実施した調査結果によると…

<リンク先>https://www.navit-j.com/media/?p=97368

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- マーケティング・リサーチ

- ダウンロード