【家族葬の気になることを大調査!】お布施のマナーは?親戚どこまで呼ぶ?葬儀社の選び方は?

株式会社NEXER・家族葬に関する調査

■家族葬、ここが知りたい!実際の声から見える本音とヒント

近年、身内だけで静かに見送る「家族葬」を選ぶ人が増えています。

しかし実際に行うとなると、お布施の金額やマナー、誰まで呼ぶべきかなど悩みは尽きません。

そこで今回は、事前調査で「家族葬に参列したことがある」と回答した全国の男女479名を対象に「家族葬」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXER」である旨の記載

「家族葬に関するアンケート」調査概要

調査期間:2025年5月26日 ~2025年6月2日

調査機関:株式会社NEXER(自社調査)

調査対象:事前調査で「家族葬に参列したことがある」と回答した全国の男女

有効回答数:479サンプル

調査方法:インターネット調査

質問内容:

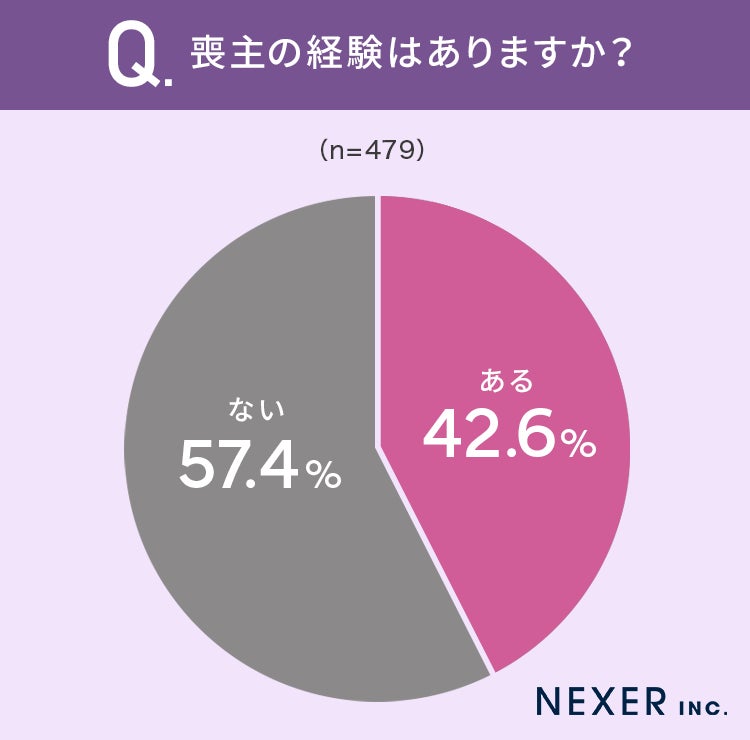

質問1:喪主の経験はありますか?

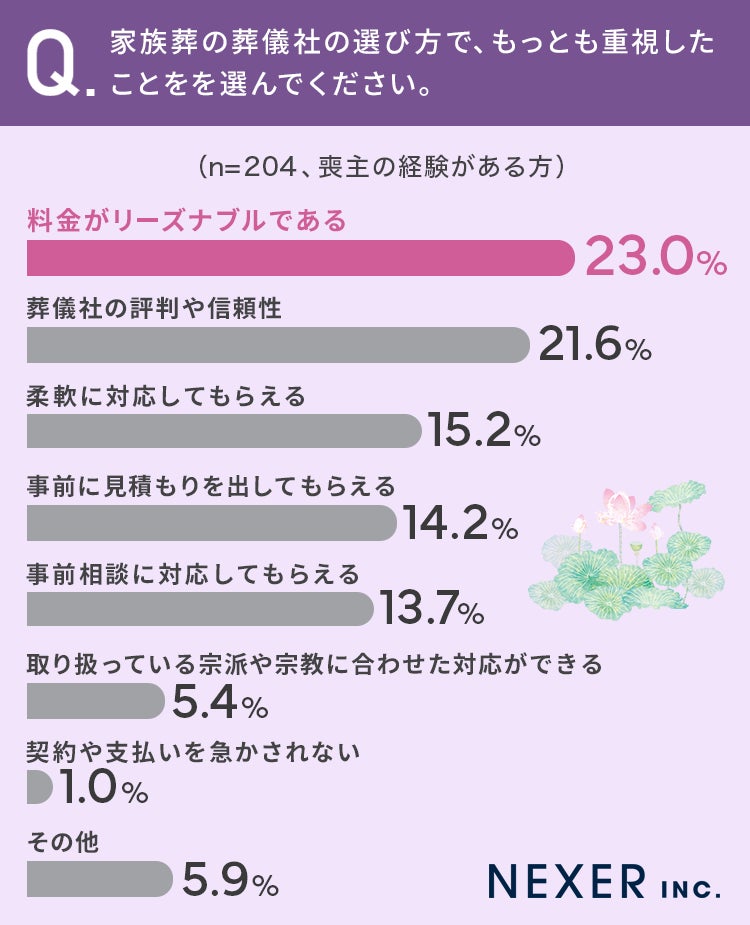

質問2:家族葬の葬儀社の選び方で、もっとも重視したことをを選んでください。

質問3:葬儀社の選び方でそれを重視した理由を教えてください。

質問4:家族葬のお布施について、あなた自身はマナーを理解できていると思いますか?

質問5:家族葬のお布施のマナーで、特に難しいと感じることとして当てはまるものを選んでください。

質問6:家族葬のお布施のマナーで、難しいと感じることを具体的に教えてください。

質問7:家族葬に親戚をどこまで呼ぶべきだと思うか、当てはまるものを選んでください。

質問8:そう思う理由を教えてください。

質問9:家族葬に親戚を呼ぶメリットや呼ばないデメリットには、どのようなことがあると思うか教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

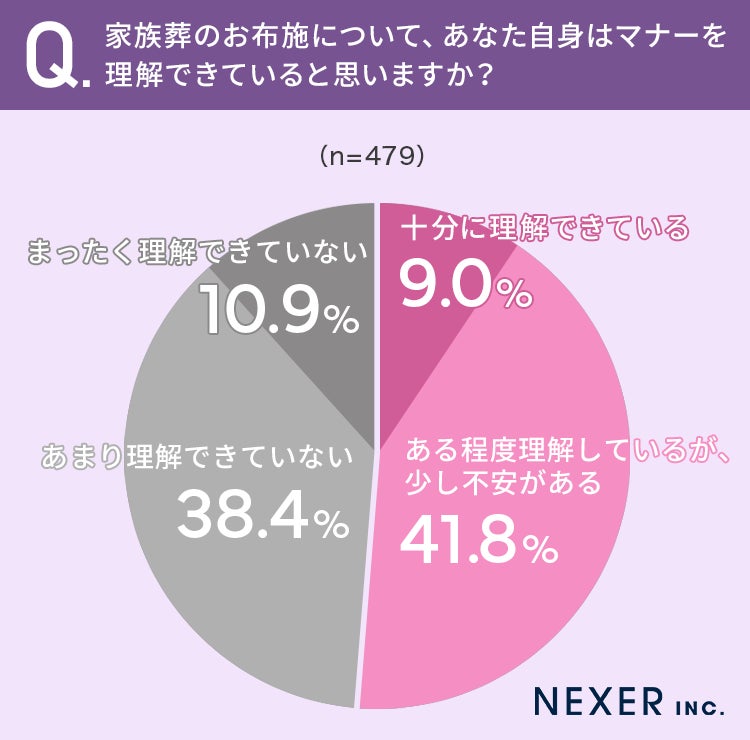

■半数近くが家族葬のお布施のマナーを「理解していない」

まずは家族葬のお布施について、マナーを理解できていると思うか聞いてみました。

半数近くの方が、家族葬のお布施のマナーを「理解していない」と回答しています。

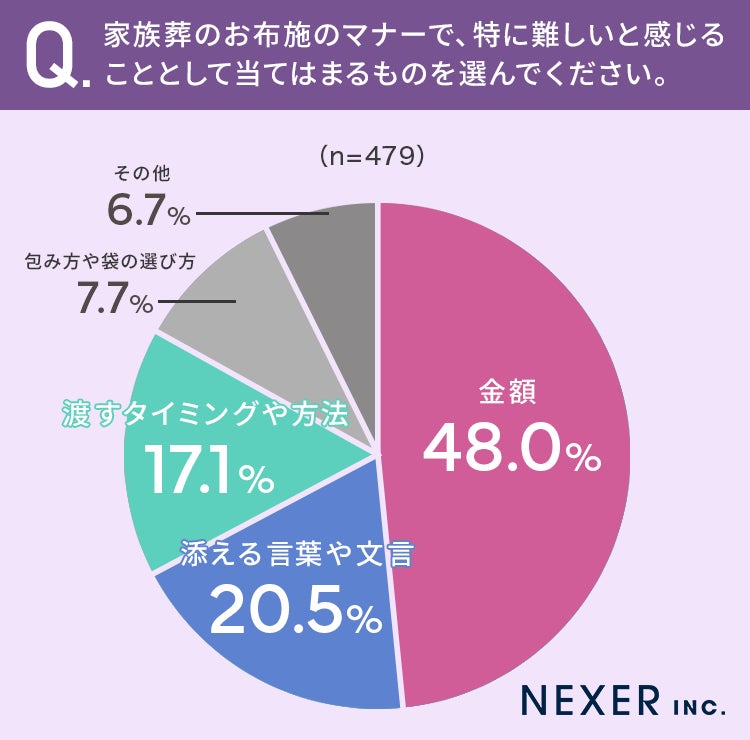

さらに家族葬のお布施のマナーで、特に難しいと感じることとして当てはまるものを選んでもらいました。

48%と半数近くの方が「金額」と回答しており、2番目の「添える言葉や文言」とは倍以上の差を付けました。

家族葬のお布施のマナーで、難しいと感じることを具体的に聞いてみたので一部を紹介します。

家族葬のお布施のマナーで、難しいと感じること

・どのくらいの金額を持っていくのが正解かわからない。(10代・男性)

・金額の相場がわかりにくくて、いくら包めばいいのか迷ってしまう。(20代・女性)

・全部難しすぎてわかりません。特にお焼香は緊張します。(20代・女性)

・なんて言葉をかけて良いか分からない。(30代・女性)

・あまり淡白な挨拶は失礼だし、かといってそんなに交流があるわけではない相手に親密そうにするのもおかしいのでバランスが難しい。(30代・女性)

・お布施のマナーを知らなきゃいけないと思うが、ネガティブな出来事なので学ぼうという気になかなかなれない。(30代・女性)

・金額もそうだし、地域などでも違うみたいなので相場なども分からない。(40代・男性)

家族葬のお布施マナーで難しいと感じる点として、「金額の相場がわかりにくい」「何をどのように伝えればいいのか迷う」「緊張してお焼香すら不安」など、多くの人が不慣れさゆえの戸惑いを抱えていることが分かりました。

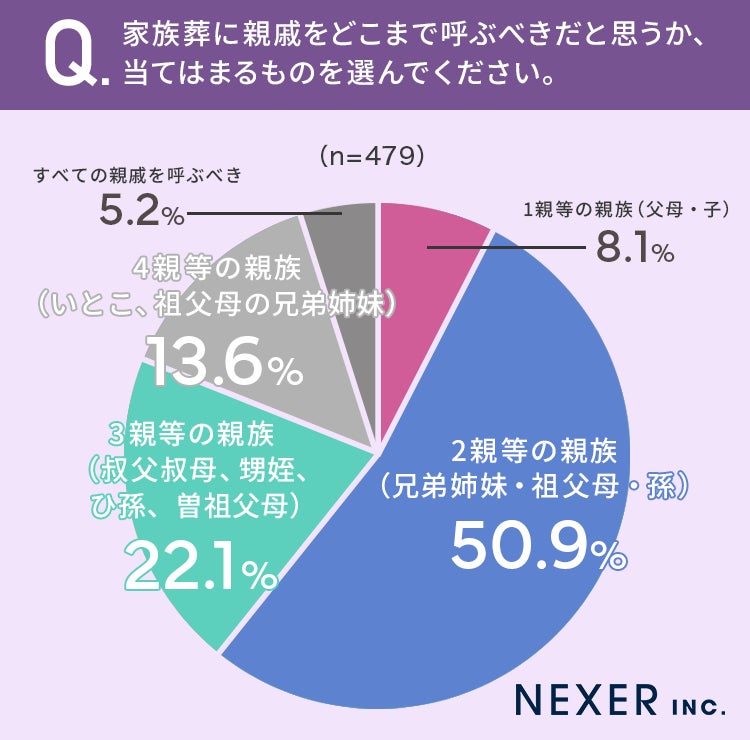

■家族葬に親戚をどこまで呼ぶべきか、半数以上が「2親等の親族」と回答

続いて、家族葬に親戚をどこまで呼ぶべきだと思うか聞いてみました。

半数以上の方が「2親等の親族(兄弟姉妹・祖父母・孫)」と回答しています。

そう思う理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「1親等の親族(父母・子)」回答理由

・できるだけ身内で済ませたい。(40代・男性)

・むしろなくてもよいと思うくらいです。 必要ならば最低限として。(50代・男性)

「2親等の親族(兄弟姉妹・祖父母・孫)」回答理由

・遠い家柄だと相手が負担を感じるかもしれないから。(30代・女性)

・たくさん呼びすぎると大変だから。(30代・男性)

・だいたい10人ぐらいまでが家族葬と言う感じがする。イメージ的に7.8人。(30代・女性)

・大勢呼ぶと家族葬にした意味がないから。(30代・男性)

・あまり大々的にするのも費用がかかるし、付き合いが無い人を呼ぶ必要性も分からないため、これくらいが無難だと思います。(40代・女性)

・気を使わずに家族で思い出を話したいため。(40代・女性)

「3親等の親族(叔父叔母、甥姪、ひ孫、曽祖父母)」回答理由

・ある程度の付き合いがあれば、3親等は呼ぶべき。(20代・男性)

・故人との関係が比較的近く、気持ちの整理のためにもお別れの場に立ち会ってもらいたいからです。(20代・女性)

・付き合いのある親族なので。(30代・女性)

・なんとなく、それくらいなら連絡もつきやすそう。(40代・女性)

「4親等の親族(いとこ、祖父母の兄弟姉妹)」回答理由

・別れを告げたい親族がいるだろうから。(30代・女性)

・何等親とかではなく関わりのあって希望する人に来てもらったほうがいいと思う。(40代・男性)

「すべての親戚を呼ぶべき」回答理由

・故人との関係は親等によって親疎が決められるものではないから。(60代・男性)

■家族葬に親戚を呼ぶメリットや呼ばないデメリットについて

さらに、家族葬に親戚を呼ぶメリットや呼ばないデメリットについて聞いてみたので、一部を紹介します。

家族葬に親戚を呼ぶメリットや呼ばないデメリットは?

・親戚を呼ぶメリットは、みんなで故人を見送ることができ、思い出を共有しながら気持ちを整理できる点です。呼ばないデメリットは、後から「なぜ知らせてくれなかったのか」と誤解を生む可能性があることだと思います。(20代・女性)

・呼ぶメリットはいろいろと助けたり手伝ってくれるところ。呼ばないメリットは費用がかからなくて済む。(30代・女性)

・メリットは普通に当たり前のことだし、みんなで偲ぶことができる。 デメリットは後々何か言われるかもしれない。(40代・男性)

家族葬に親戚を呼ぶメリットとしては、「故人をみんなで見送れる」「助け合いや義理を果たせる」といった声がありました。

一方で、呼ばないと「後で不満を言われる」「誤解を招く」などのデメリットが懸念されています。

■家族葬の葬儀社の選び方で、もっとも重視したことは「料金がリーズナブルか」が最多

続いて、喪主の経験はあるか聞いてみました。

喪主の経験がある方は42.6%という結果になりました。

さらに家族葬の葬儀社の選び方で、もっとも重視したことを選んでもらいました。

もっとも多かったのは「料金がリーズナブルか」で、23%の方が回答しています。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「料金がリーズナブルである」回答理由

・コストを抑えたい。(50代・男性)

・急に葬儀社を探さないといけなかったから。(50代・男性)

・分からない事だから、色々とふっかけられてしまうので。(50代・男性)

・色々物入りとなるため予算を抑えたい。(60代・男性)

・今葬儀は家族葬が主流になっていて、出来るだけ安くあげたいから。(60代・男性)

「葬儀社の評判や信頼性」回答理由

・安心して依頼したいから。(40代・男性)

・初めてだったので、信頼を重視した。(50代・男性)

・親戚を呼ぶのである程度のグレードが必要だし、恥ずかしくない会場を選びたいから。(60代・男性)

・いろいろ任せてやって欲しかったので。(60代・男性)

「柔軟に対応してもらえる」回答理由

・葬儀は突然のことが多いので柔軟に対応してくれると助かるから。(50代・男性)

・年配者が多く昔ながらのこだわりに対応するため。(50代・男性)

「事前に見積もりを出してもらえる」回答理由

・明朗会計は商売の基本。(50代・男性)

・判らないことが判らなく初めての事だったから。(60代・男性)

「事前相談に対応してもらえる」回答理由

・分からないことだらけなので 詳しく説明してもらう事が大切だった。(50代・男性)

・互助会の会員だったので、自宅から近い会場が選べたし、価格も会員割引してもらえるメリットから。(60代・女性)

■まとめ

今回は「家族葬」に関する調査を行い、その結果について紹介しました。

家族葬のお布施のマナーで特に難しいと感じること第1位は「金額」で、半数近くの方が回答していました。

また家族葬には「2親等の親族(兄弟姉妹・祖父母・孫)」まで呼ぶべきだという声がもっとも多く、家族葬の葬儀社の選び方は料金のリーズナブルさがもっとも重視されていました。

親戚を呼ぶことで「故人を共に偲べる」「助け合える」といったメリットがある一方、呼ばない場合には後のトラブルや誤解を心配する声も多く見られました。

家族葬は形式が自由な分、配慮や判断が求められる場面も多いようです。

<記事等でのご利用にあたって>

・引用元が「株式会社NEXER」である旨の記載

【株式会社NEXERについて】

本社:〒171-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役:宮田 裕也

Tel:03-6890-4757

URL:https://www.nexer.co.jp

事業内容:インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像