首都圏在住者の簡易・携帯トイレの準備率 29% 災害時、トイレが使えなくても慌てない!家庭での備えと対策

「My Kao くらしラボ」 にて、8月19日公開

災害が発生した際、トイレが使用できないことが健康や衛生に大きな影響を及ぼすことが指摘されています。

花王株式会社では、災害時のトイレ対策の重要性とそのための家庭での備えと対策を、2025年5月の防災に対する意識実態の調査結果と共に、「My Kao くらしラボ(※1)」にて2025年8月19日に公開しました。

避難所だけでなく在宅避難でも、安心して排泄できるトイレ環境を整えることが重要ですが、首都圏での調査では、「簡易・携帯トイレ」の準備率は29%でした。トイレが使えなくなったときに慌てないために、今からしておきたい備えや対策などを、NPO法人 日本トイレ研究所代表理事の加藤篤さんのインタビューも含めて掲載しています。

【調査概要】

「生活者の意識と行動に関する調査」

◎2025年5月/インターネット調査/首都圏在住20〜60代既婚男女/各500人

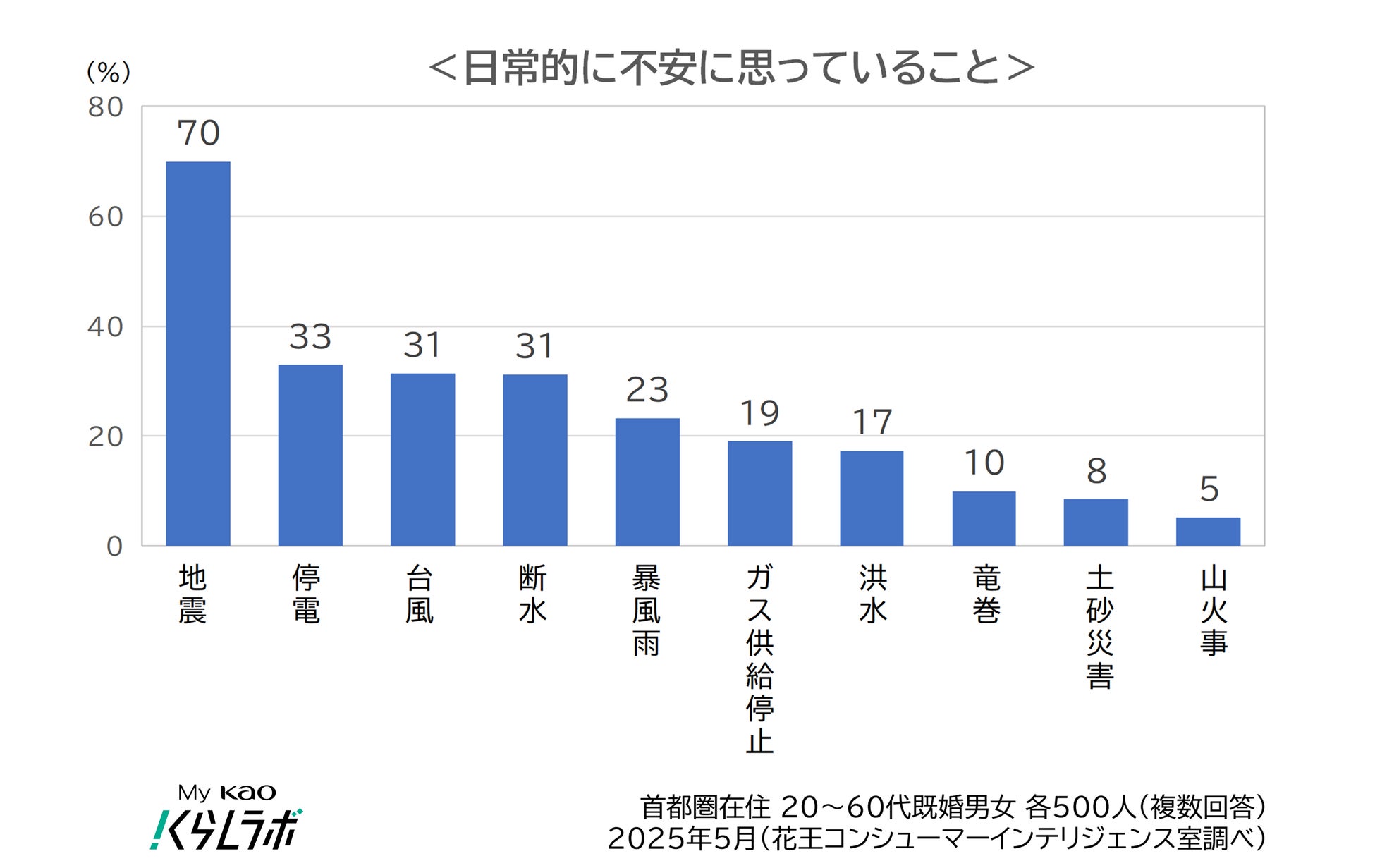

●不安なことの第1位は「地震」で70%

2025年5月の首都圏での調査で、日常的に不安に思っていることの1位は、「地震」が70%で、他を大きく引き離していました。以下、「停電」33%、「台風」、「断水」が31%で続きました。発生確率が高まっている首都直下地震に対する不安や、大型化する台風、災害以外でも起こりえる電気や水が使えなくなることに対する不安が見受けられました。

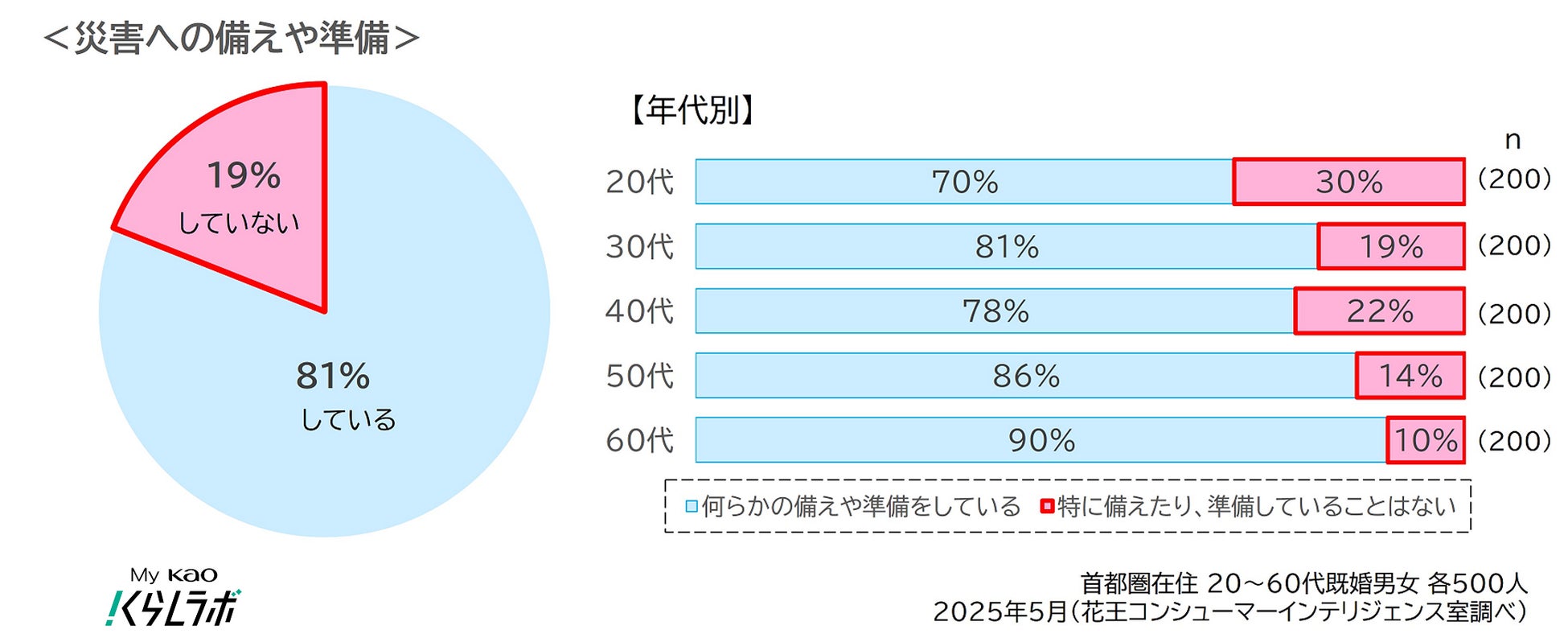

●災害への備えをしている人は81%

では実際の備えはどうなっているでしょうか。災害に対する備えをしている人は81%で昨年よりも6%増加しましたが、19%の人は何も対策していない状況でした。年代別でみると、若い人の方が備えができていない傾向はかわりませんでした。

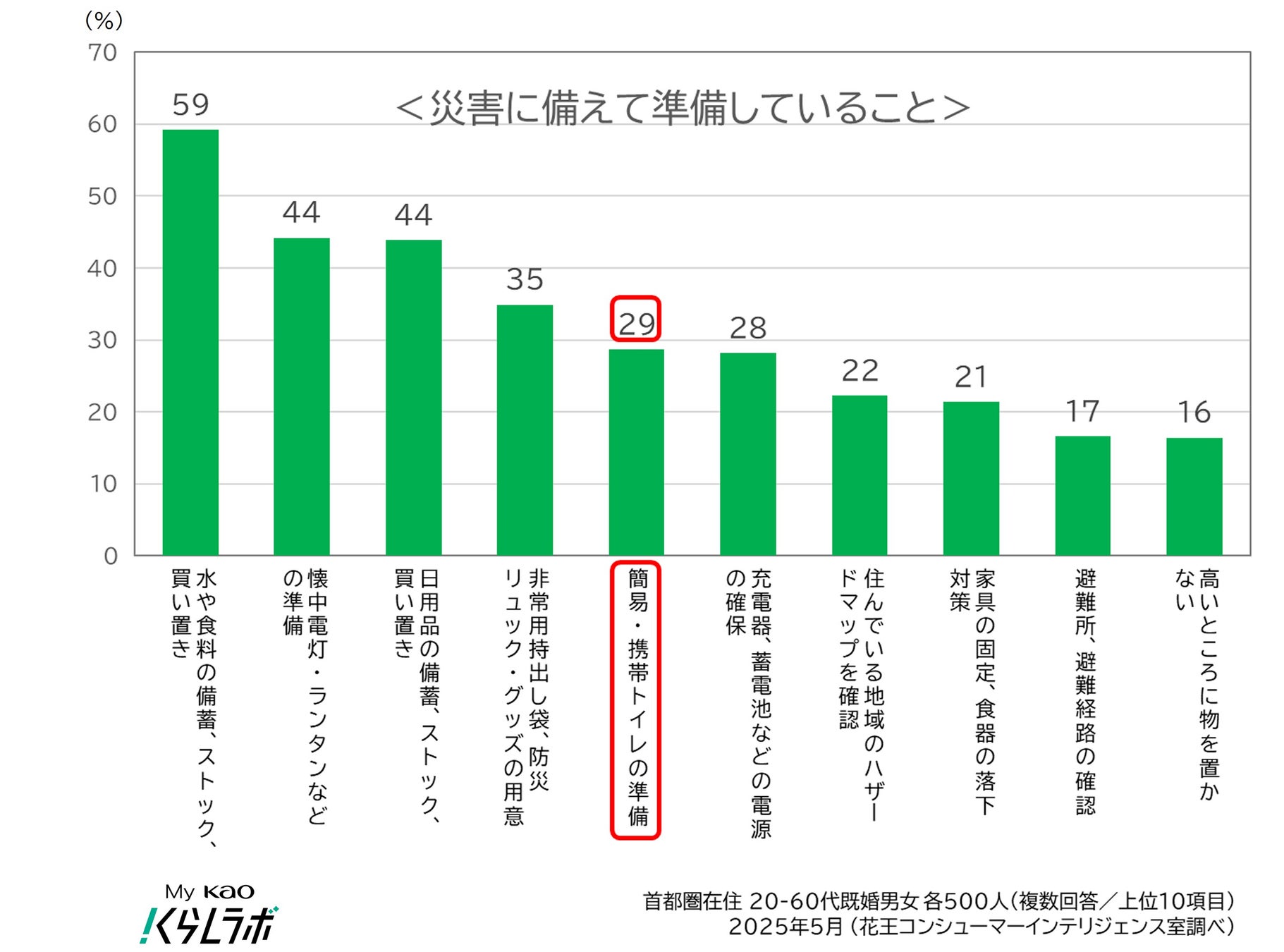

●災害に備えて準備していること 「簡易・携帯トイレ」は29%

具体的に準備していることでは、「水や食料の備蓄」が59%であるのに対し、「簡易・携帯トイレの準備」はその約半数の29%でした。大きな災害のたびにいわれているトイレ問題ですが、まだまだ家庭での備えが進んでいない実態が明らかになりました。

●災害時にトイレ対策が重要な理由

NPO法人 日本トイレ研究所 代表理事の加藤篤さんは以下のように述べています。

「トイレが使えないと、①在宅避難ができなくなる、②トイレに行く回数を減らすために水を飲まなくなり、水を飲まないと、脱水症状やエコノミークラス症候群、さらには災害関連死につながるリスクがある、といったことから、災害時の家庭でのトイレ対策は欠かせません。

在宅避難で安心した排泄環境を整えるためには、自宅のトイレ空間を利用し、便器に設置して使用できる『携帯トイレ』の準備をおすすめします。袋の中に排泄し、吸収シートや凝固剤で排泄物を吸収・凝固させます。性能と使い心地を確かめるために、一度は使ってみることが大切です。」

携帯トイレは最低3日分以上を備蓄

「一般的には3日分以上、なるべく1週間分を準備しておくのがよいでしょう。

トイレットペーパーや消毒液、ウェットティッシュなどの衛生用品も忘れずに、併せて用意しておきましょう。」

●トイレが使えない時の対処法 携帯トイレを使用する

災害発生時の初期対応

-

大地震の直後はトイレが使えなくなっていると想定して、真っ先に携帯トイレを取り付ける。

-

複数人でトイレを使う場合は、「水洗トイレが使えないので、携帯トイレに切り替える」ことを全員に伝えて守ってもらう。

「携帯トイレ」の使い方(使用方法と使用上の注意を読んでから使う)

①便座を上げて、便器に45L程度のポリ袋をかぶせる。

(携帯トイレの袋をぬらさないため)

②便座を下して便座の上から携帯トイレの袋を取り付ける。

③使用後、付属の吸収シートや凝固剤を使い、大小便を処理する。(使用済トイレットペーパーも入れる。)

④携帯トイレの袋を外し、空気を抜いて口をしっかりと結ぶ。

においがもれないようにふた付きの容器に入れて保管する。

⑤手指を消毒する。

⑥次にすぐ使えるように、携帯トイレの袋を取り付ける。

●携帯トイレがなかったら[体験レポート]

携帯トイレがないときの応急対応として、自宅にあるもので代用できないのか。My Kao くらしラボ編集部で実際に試してみました。

方法

1.「携帯トイレ」と同じように、便器と便座に45Lのポリ袋をそれぞれかぶせた。

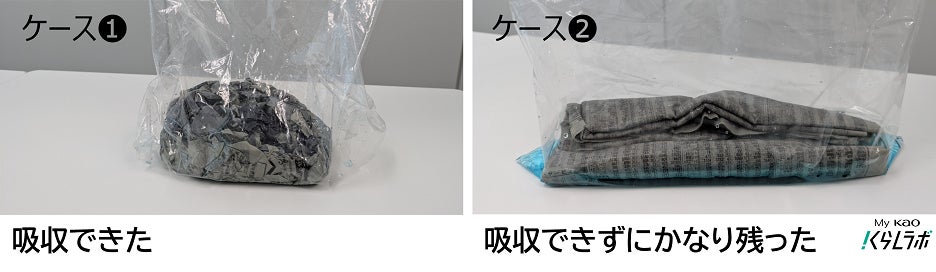

2. 代用品としてよく紹介されている「新聞紙」4枚を以下の2ケースで試した。

ケース①:2枚はくしゃくしゃにして袋の底に敷き、上に残りの2枚を細くちぎって丸めて入れた

ケース②:4枚を重ねたまま折り畳んで袋に入れた

3. 使用後、消臭スプレーをかけ、トイレットペーパーを袋に投入した後に袋を外し、空気を抜きながら袋をまとめて、新聞紙が尿を吸収できたか確認し、口をしばった。

結果

ケース①:使用後、袋をしばる際に手で揉み込んでいくと尿を吸収させることができた。

ケース②:十分に吸収されず、液体として残ってしまった。

300mlの青色のモデル水を使った再現実験

新聞紙のほかに代用できるもの

-

使い古したタオルや肌着などの布類

吸わせることはできるが、処理した後の1回分の大きさ、重さが新聞紙に比べて増えがち。

-

サイズアウトした子ども用の紙おむつ

紙おむつの外側は尿を漏らさないシートがあり吸水しないので、袋の中の置き方に注意が必要。

複数枚使う時は重ねずに、横に並べて使う。パンツ型紙おむつの場合、サイドを破いて平らにしてから使用する。

-

余っている大人用紙おむつ

サイズと吸収量が合えば、履いてそのまま用を足せる。合わない場合は、子ども用の紙おむつと同様。

※生理用ナプキンは経血用なので使えない。

実際に試してみた結論

「いざという時に、家にあるものでなんとかできないか」と思いやってみましたが、準備の手間、吸収力やニオイ、保管時の衛生など、実際にやってみると課題が多いことがよく分かりました。

家族全員分を数日分用意するとなると、ありもので何とかするには限界があります。

やはり災害時の快適性と衛生面を考慮すると、専用の携帯トイレの備蓄は必要不可欠だと思いました。

携帯トイレ、携帯トイレの代用品とともに、基本的に可燃ごみ扱いになりますが、出す際には市町村に確認してください。

●家庭での備えと対策

水洗トイレが使えなくなるのは、大きな地震災害だけではありません。設備の老朽化による断水や、排水管・下水管の破損、浄化槽の故障などでも、使えなくなります。マンションなどの集合住宅では、停電だけで使えなくなることもあります。

トイレが使えなくなる可能性がある、ということを知った上で、使えなくなった状況を想像してみましょう。そうすれば備えておくことの大切さを実感できるはずです。まずは1回、携帯トイレを実際に使ってみることをおすすめします。

水や食料の備えに比べて、忘れられがちなトイレ。

この機会にぜひ、トイレ対策も追加して、防災の備えを見直してみてください。

詳しくは以下URLをご確認ください。

▶ My Kaoくらしラボ 「専門家に聞く災害時のトイレ対策│家庭での備えと対処、体験レポも」

https://my.kao-kirei.com/kurashi-labo/special/013/

(2025年8月掲載)

※1「My Kao くらしラボ」の説明

花王が運営する双方向のデジタルプラットフォーム「My Kao」内にある生活情報サイト。生活者一人ひとりの暮らしを見つめる長年の生活者研究から得られた知見を元に、家事・美容・健康などいまの暮らしに役立つハウツー情報や、これからのこころ豊かな暮らし、社会を考えるための情報を生活者視点で発信しています。

My Kao くらしラボ

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像