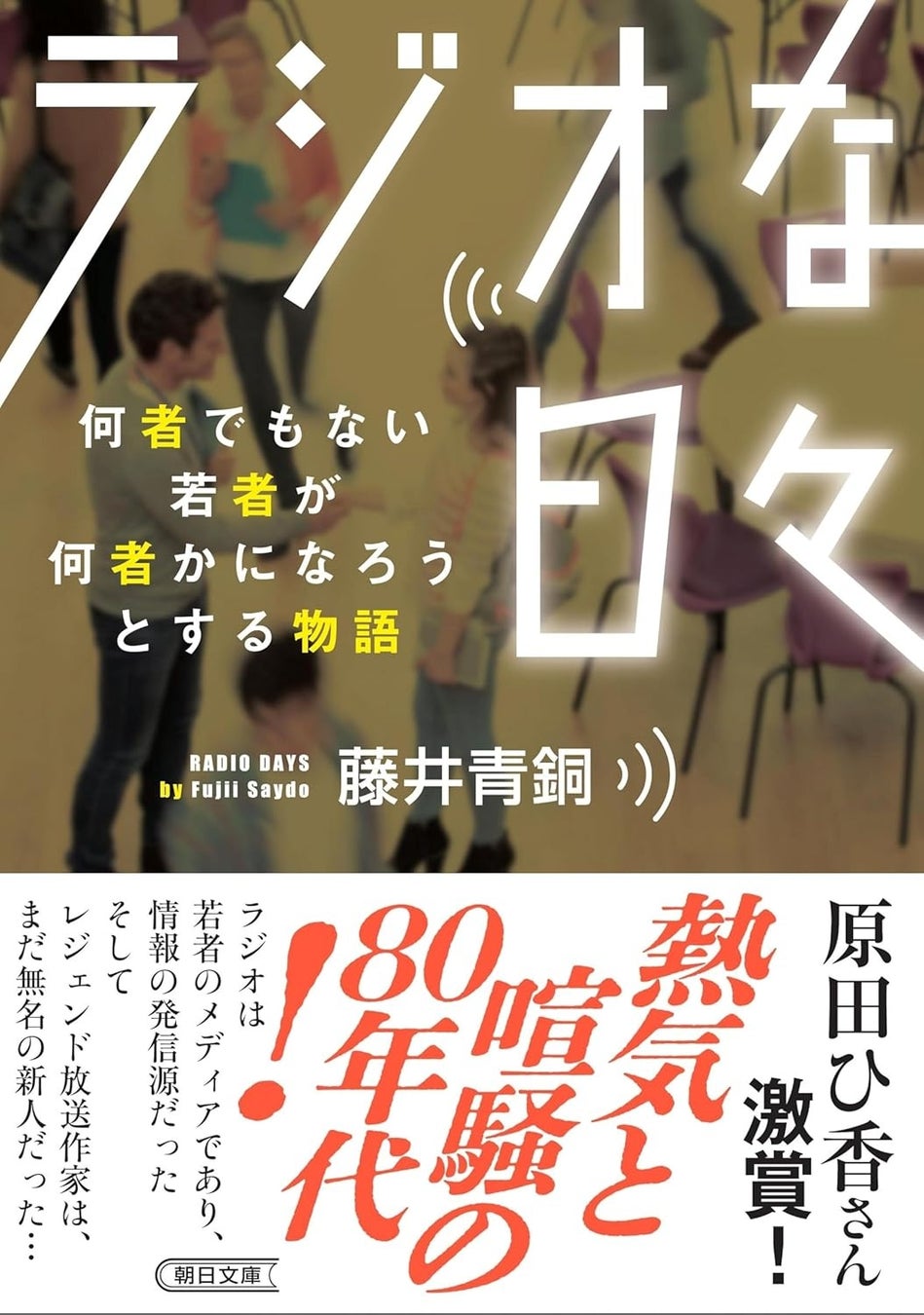

日本でラジオ放送が始まって100年を迎えた今年(2025年)、ラジオ界のレジェンド放送作家・藤井青銅の自伝的小説『ラジオな日々』が待望の文庫化! 若き日の松田聖子、伊藤蘭、大瀧詠一らも実名で登場。

熱気と喧騒の1980年代。若者のメディアであり情報の発信源だったラジオ局を舞台に、何者でもない若者が何者かになろうとする物語。

「オードリーのオールナイトニッポン」など多くのラジオ番組の放送作家であり、ラジオドラマの台本を数百本執筆してきたレジェンド・藤井青銅氏。2007年に上梓し、ラジオファンと業界で熱烈な支持を得た自伝的小説『ラジオな日々』が、ラジオ放送100年の今年、文庫化されました。解説は、第34回創作ラジオドラマ大賞最優秀賞受賞者でもある作家・原田ひ香氏。

藤井青銅氏が、ニッポン放送に初めて足を踏み入れたのは1979年4月。本書『ラジオな日々』(朝日文庫)は、80年代のラジオ業界で奮闘する日々を描く自伝的小説です。ディレクターにしごかれ、アイドルたちと仕事をし、アニメ特番で盛り上がる……。何者でもない若者が何者かになろうとする姿は、現代の若者も共感できる普遍的なテーマです。その一方で、80年代の熱気や芸能界の一端も描いており、当時を知る世代には懐かしい内容になっています。そんな本書の、一部をご紹介します。

スタジオのゴミ箱に貴重な資料が

ある時、ぼくが最初にスタジオ入りしたことがあった。パーソナリティーの伊藤蘭はもちろん、ディレクターの森谷、ミキサーなど、スタッフはまだ誰も来ていない。ふと見ると、調整卓側のゴミ箱にコピーの束が丸めて突っ込まれている。ぼくはそっと覗いて見た。

(前の番組の台本だ!)

ラジオの台本はほとんどが手書き原稿のコピー。収録が終わると、捨てられる。番組を録ったあとの台本なんて、なんの価値もない。作家がどんなに苦労して書こうと、それはゴミ扱いなのだ。「終わった、終わった」と言って、目の前で原稿のコピーを捨てるディレクターもいた。いくらコピーとはいえ、作家としては少し悲しかった。

だから時に、スタジオに入ると、その前に収録していた番組の原稿が、ゴミ箱に無造作に捨てられていることがあった。

この時、ぼくは周囲に誰もいないのを確認して、素早くそれを拾った。丸められたシワを延ばす。男女ペアで進行している、人気リクエスト番組の構成台本だった。

(あの番組の原稿はこういう書き方なのか……)

感心してページをめくる。その内容はもちろん、男女のセリフの分け方、決めコメントとフリートーク部分との書き分けの方法、スペースの取り方……などを見て、

(そうかぁ。こういうやり方もあるな……。あ、確かにこう書くとわかりやすい……)

ぼくは夢中でページをめくっていた。と、背中に人の気配がする。

振り返ると、向井が入って来たところだった。

とっさに、ぼくは見ていたコピーを背中に隠した。

「何?」

「い、いや。なんでもない」

向井はニヤリと笑って、

「前の番組の原稿?」

これがディレクターだと、ぼくがゴミ箱から他人の原稿漁りをしていたことなど絶対に知られたくない。けれど、相手が同じ作家仲間なので諦めた。

「……うん。さっきまでリクエスト番組だったみたいで、そこにポンと置いてあったんでね、ちょっと見てたんだ」

とぼくはそれを再び丸めてゴミ箱に捨てようとした。と、向井は、

「へぇ、あの番組、どうやって書いてるの?」

と一緒にそれを覗き込んだのだ。

結局、新人作家二人は、他の番組の構成台本を眺めながら、

「実はさ、ぼく時々、ゴミ箱に前の番組の台本があると、拾って見てるんだ」

「……ぼくもやるよ。他の人はどう書いてるのか気になるし」

と、お互いが同じことをしていたと白状するのだった。

ラジオお公開録音で実感した松田聖子の歌の力

正直に言えばぼくはまだ、内心でアイドルの歌というものを少し低く評価していた。ところが、この番組で公開録音を行った時のことだ。

場所は新宿コマ劇場地下の「シアターアプル」。さすが、トップアイドル・松田聖子の番組だ。五百人ばかりのリスナー招待は簡単に埋まった。

当然、番組の作家としてぼくがステージの構成をする。前半が、番組コーナーをステージ展開した内容。そして、後半が彼女の歌のステージ。これは、番組スタッフとしてはやることがない。すべて彼女にお任せだ。

そこで、ぼくはステージ袖から客席を見ていた。

「お客さん、おとなしいですね」

とADが心配して言う。

「ラジオのファンは、クラいんですかねえ?」

「照れてるんじゃないかな。ぼくは、最初からギャーギャー大騒ぎするお客さんより、こういう子たちの方が好きだな」

「でも、ステージ、盛り上がりにくいですよね」

「まあ、ね」

たしかにこの日の客席にも、そういった少年たちが多かった。少女たちは明るかったが、少年はシャイなのだ。ステージからの呼びかけに対し、反応が鈍く、盛り上がりが弱い。

ところがだ、松田聖子が歌う一曲目、二曲目……と進行していくほどに、それまでうつむいていた少年たちの表情が、しだいに変ってくるのだ。前を向き、胸を張り、表情がぱあっと明るくなっていく。それは劇的な変化だった。そして、

「みんな、今日はどうもありがとう!」

とフィナーレになる頃には、彼らの表情が見違えるように活き活きし、当初とは別人のように輝いていたのだ。

わずか一時間。どんな有能なカウンセラーでも、これほど短時間で少年・少女たちの表情と心を明るくさせることはできない。

「松田聖子の歌の力ってのは、凄いものだ」

と、今さらながらに感心をし、尊敬もした。

「風の谷のナウシカ」宮崎駿からのクレーム

ゲストにやってきた安田成美(ナウシカガール!)が可愛くて、ディレクターのTとぼくは何度も、

「なんて可愛いんだ」

と言い合って、うっとりしていた。

が、生放送当日、ぼくにとってはそんな暢気なことも言ってられない事態がおきた。本番直前、やってきた宮崎駿はぼくが脚色したラジオドラマの脚本に目を通し、番組ADに「これはどういうことか?」と疑問を呈したのだ。

「えっ⁉」

ぼくはこれまで、脚色者としての分をわきまえているつもりだった。つまり原作に敬意を払い、あまり変えないということ。アニメファンは、セリフの一言一言に思い入れがある場合も多いので、なおさらだ。

なので、これまで脚色してきたアニメのラジオドラマで、原作者や監督からクレームが来たことは一度もない。ところが、初めてのクレーム。

「ど、どうしましょう?」

ADはオロオロしている。

世間はまだそうではなかったが、すでにアニメファンの間では宮崎駿は『カリオストロの城』以降、偉大な監督とされていた。ぼくもさんざんアニメ特番をやってきたので、それは知っている。なので余計に青くなった。

「どこが問題なんだろう?」

聞いてみると、宮崎はぼくの脚本を読み、ある配役について、

「この役者のセリフが、映画よりとても多く増やされている。なぜか?」

と言っているらしい。

「……ああ。そこか」

これには理由があった。

アニメのラジオドラマは、主役級はすべて映画と同じ声優で作る。絵がないのだから、当然だ。声優キャスティングに独特のこだわりを見せる宮崎作品だから、この時はいつもより多くの声優が集められた。島本須美、永井一郎、納谷悟朗、辻村真人……そういった主要キャストが、映画会社によってズラリと用意されたのだ。ところが、そこに問題があった。

元々オールナイトニッポン・スペシャルでのアニメラジオドラマは全編のダイジェストではない。ラストまで聞かせてしまったら、これから映画を見ようとしているファンの楽しみを奪うことになる(そして、映画会社の収益も奪うことに)。だから途中までをドラマにして盛り上げ、「さあ、この後どうなる?」という所で終わらせる。連続ドラマの第一話を作る要領だ。

今回、映画会社は好意的に、主要声優のスケジュールをまとめて押さえてくれた。ところがその中には、重要な役ではあるが、映画の後半で活躍するキャラクターもいるのだ。つまり、原作映画の前半をラジオドラマにすれば、せっかく来てもらってもセリフが一言か二言しかない声優さんができてしまう。これでは申し訳ない。

そこでぼくは独断で、他のシーンから持ってきたセリフや、その他大勢のセリフを加工したり、あるいは流れをこわさないようなオリジナルのセリフを加えて、その声優さんの出番を膨らませた。宮崎はそこを読んで「なぜだ?」と感じたわけだ。

ぼくは以上の理由を説明し、

「宮崎監督に伝えてくれ」

とADに言った。

「大丈夫でしょうか?」

ドラマはすでに数日前に収録し、完成している。今さらその部分を直すことはできない。宮崎が気に入らなくても、そのままオンエアせざるをえないのだ。それはしかたないが、このあと生放送に出演する宮崎が気分を害したら、番組にとってよくない。

(どうしよう。気難しい監督だって聞いてるしなァ……)

ぼくは心配した。ところが、しばらくして戻って来たADは、

「宮崎監督は『あ、そういう理由ならわかりました』と納得されました」

と明るく答えた。

ぼくはほっとした。

【試し読みページ】

本書の試し読みページを作りました。プロローグから1章最後まで、49ページ分がお読みいただけます。

https://webtripper.jp/n/n71f1e2affa89

【著者紹介】

藤井 青銅(ふじい せいどう)

1955年山口県生まれ。作家、脚本家、放送作家。1979年、第1回「星新一ショートショート・コンテスト」入賞。以後、ラジオドラマ、テレビ番組、舞台脚本、新作落語台本など多方面で活躍。ラジオ番組では「夜のドラマハウス」「FMシアター」「青春アドベンチャー」「オードリーのオールナイトニッポン」などを担当。執筆したラジオドラマは数百本。著書に、『黄昏ラジオ』『トークの教室』『一芸を究めない』『東洋一の本』など多数

【目次】

プロローグ(2024)

1 場違いの日々

黒眼鏡の男にビビる/星新一がくれた縁/夜のドラマハウス/サバイバル制度/ラジオドラマってどうやって書くのか?/はじめてのドラマ脚本/ボツ!

2 振り子の日々

二足のわらじ/ラジオ素人/「あのぅ……、ギャラは?」/憧れの喫茶店/秋の気配/文化放送のテスト/ぎこちない会話/二十四歳だった

3 ドラマの日々

ドラマ作法/通り過ぎる夜に/ヒポクラテスたち/江夏の時間/ドラマ三昧

4 アイドルの日々

松田聖子/「あれ? この声は」/喫茶店めぐり/秘密兵器・三分割ノート/星新一語録/アイドル黄金時代

5 特番の日々

時代の空気/「さあ、何やろうか?」/大きな×/生放送スタート/職人たちと卵たち/憶えておくこと/嫉妬/ヤマト・ガンダム・ナウシカ/深夜の六本木で/マイケル・ジャクソン出世太閤記

6 始まりの終わり

突然の終了/そしてドラマハウスも/節操のない誘いに乗る/ゴミの山・宝の山

エンディング(2007)

文庫版のためのエピローグ(2025)

解説 原田ひ香

『ラジオな日々――何者でもない若者が何者かになろうとする物語』

著者:藤井青銅

定価:990円(本体900円+税10%)

発売日:2025年11月7日(金曜日)

体裁:272ページ、文庫判

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像