ヨコハマ海洋市民大学2024年度講座 第1回「知ることで始まる海と人との共存社会」を開催しました!

2024年6月6日 【横浜市中区・象の鼻テラス】

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

・ヨコハマ海洋市民大学実行委員会は「横浜の海が抱える社会課題を自ら考え、解決できる市民(海族・

うみぞく)」を育成するヨコハマ海洋市民大学2024年度講座の第1回目を開催した(年10回開催)。

・開催日時:令和6年6月6日

・開催場所:横浜市中区 象の鼻テラス

・参加人数:53名(会場受講生26名、オンライン受講生19名、ゲスト2名、講師・実行委員6名)

・共 催:海と日本プロジェクト、象の鼻テラス

・後 援:(横浜市・海洋都市横浜うみ協議会へ申請中)

知ることで始まる 海と人との共存社会

2024年度第1回目の講座はヨコハマ海洋市民大学の一般教養課程とも言うべき講座です。実行委員でもあり特定非営利活動法人ディスカバーブルー代表理事である水井涼太さんにお話をいただきました。

20歳の頃、沖縄の真栄田岬でサンゴ礁のドロップオフの青の美しさにハマり、最も青いドロップオフを探しに行こう!と友人たちと語り合っていたのが今のディスカバーブルーの名前の由来なのだそうです。 海を専門として学んではいたもののJAMSTEC(海洋研究開発機構)に就職後、事務を中心に仕事をしながら「やはり海のことが多くの人に知られていない。そこに大きな社会解題がある。これを解決する仕事がしたい。」と考え、もう一度大学に戻り博士号を取り大学発ベンチャーとして起業したそうです。

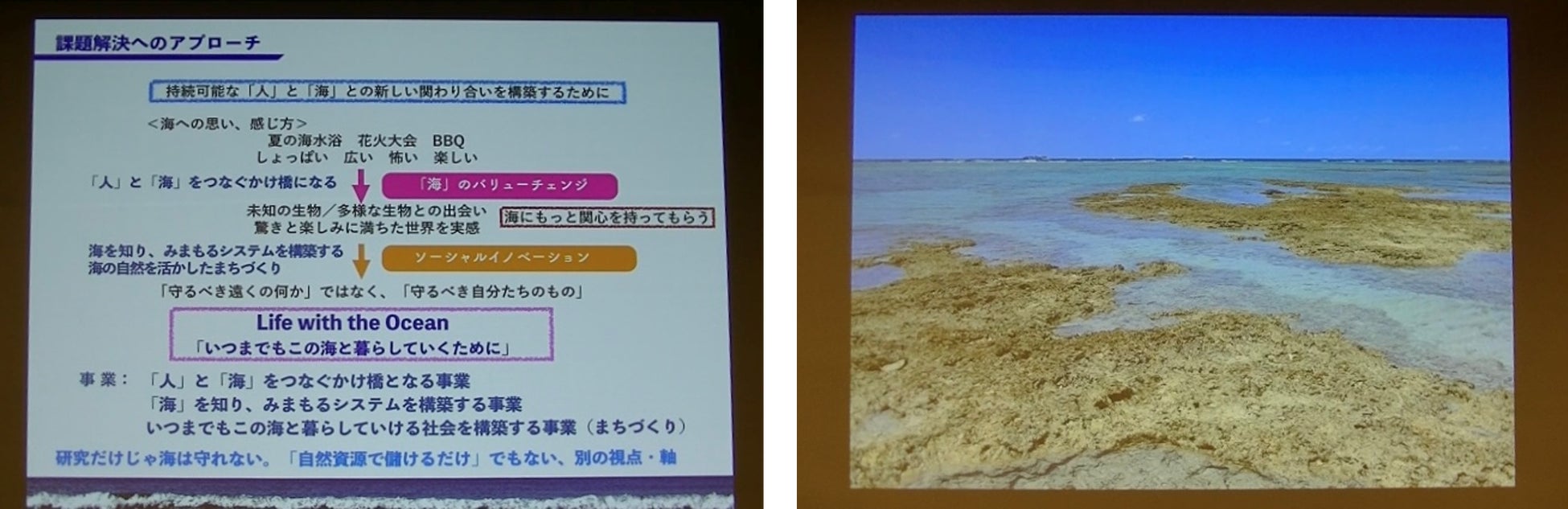

現在、水井さんはディスカバーブルーの代表理事として環境や生物、生態系など一般の方にあまり知られていないことを伝えるようなお仕事をしています。どうしても多くの人にとって海が夏だけの一過性のものになってしまい、いつまでも海の課題や素晴らしさがきちんと知られていないことを危惧されていました。 「いろんな生き物がいて面白いんだってことを知ってもらって海のバリューチェンジを起こしたい。もっと関心を持ってもらって海全体を変えていきたい。いつまでもこの海で暮らしていける、そんなことが実現できるといいかなと思っています。」と語ります。

せっかく研究者が海の研究をし、論文を書いてもなかなかその情報や成果が世の中に出ていかない現実や、事業者が海の資源を消費しながら海の中の状況を正しく知る機会が少ないというような現実をどうやって変えていくのか、そこをどうにかしなければ!とお考えのようです。

そんな水井さんが熱く語るTEDxの動画がありますのでご紹介します。

いつまでもこの海と暮らしていくために | Ryota Mizui | TEDxSannomaru - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cBUeojFAXto

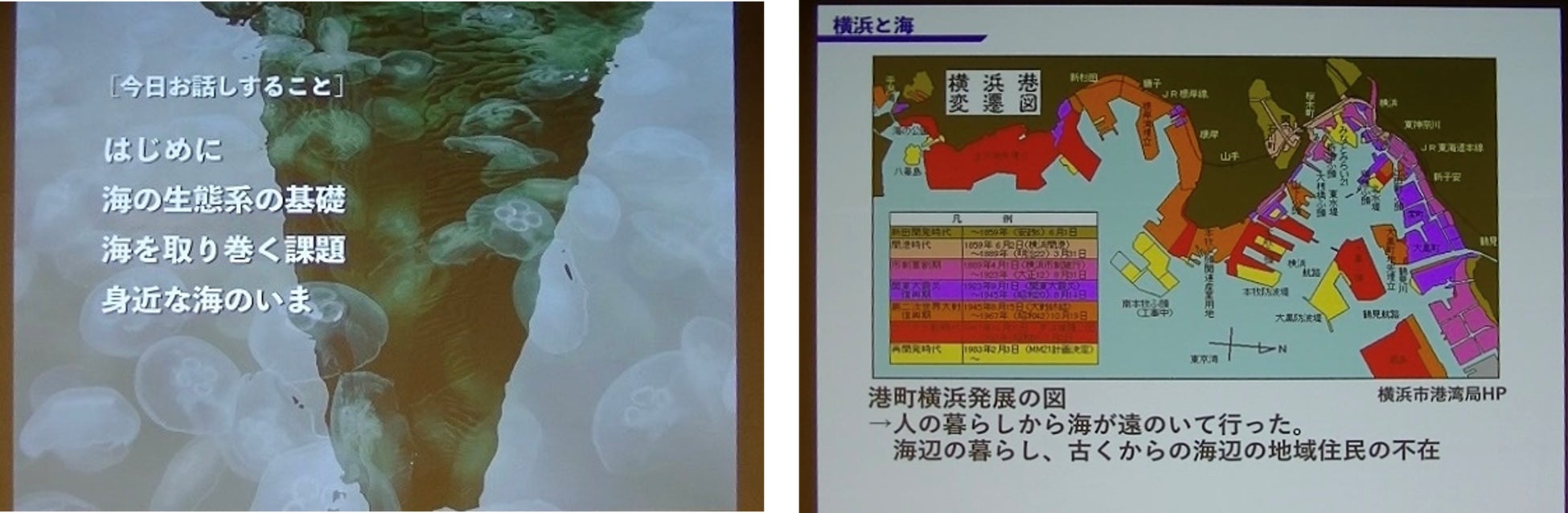

【はじめに】

SDGsのゴールで「豊かな海」が掲げられて、少し風向きが変わりつつようにありますが、学校の学習指導要領に海洋教育は入っていないそうです。確かに筆者も海の生態系などを習った記憶がありません。社会の教科書で海運や水産について少し学ぶ程度でした。お話を聞きながら、海の生態系や海のプランクトンたちが普通に生活していると学ぶ機会がないことに気づきます。今日の講座で海の生物や生態系に興味が湧いた方は水産高校用の教科書に海洋生物の本があり、それはお値段も安くてすごくいいものなのでおすすめだそうです。

その学ぶ機会の少ない海のこと、実は専門家の中でもまだまだ分からないことがたくさんあるそうです。最近になって「フナムシが実は3種類いた」とか「マンボウも3種類」というように情報が更新され続けているようです。俯瞰的に海を見る機関や体制がまだ確立されておらず「公共物である海をどうすべきか社会的議論できない」状態にあることを水井さんは指摘します。

横浜市港湾局のHPを見ると横浜の発展が海の埋め立てと共にあったことがよくわかります。そしてそれは海がわたしたちから遠ざかって行っていることの証でもあります(もちろん国としてそうやって発展していった歴史的な背景があることは否定していません)。

【海の生態系の基礎】

日本列島南北は2,800kmと長く、海岸の総延長は約35,000kmで世界第6位の長さがあります。海洋立国とか海洋大国と言ってもいいくらいだそうです。そして南北に長く伸びているので北の流氷から南の珊瑚礁まで見られます。これは北の親潮と南の黒潮のおかげです。ただ近年は黒潮の先端が三陸沖まで進んでおり海水温の上昇が確認されているそうです。

日本近海は世界で最も海の生物多様性が高い海域の1つと言われていて、確認されている生物が33,000種類ぐらいで、研究者の推定ではおそらく150,000種類いるだろうと言われているそうです。

海の生物は生活のしかたで大きく3つに分けられます。

○浮遊生物(プランクトン)…水の中で漂いながら生活している生物や泳ぐ力のないもの 植物プランクトン、動物プランクトン(クラゲもこの仲間です)

○遊泳生物(ネクトン)…泳ぐ力があり、海の流れに逆らえる 魚やイルカ、クジラ、イカ、ウミガメなど

○底生生物(ベントス)…海の底で生活している、または泳ぐ力があってもたいてい底にいる カニ、ヒトデ、ウニ、貝、ウミウシ、フジツボ

「それでは人間は?海の流れに逆らえないのでプランクトンです」と水井さんは受講生を笑わせます。その分類で行くと泳げない筆者はきっと底生生物ですね!そんな生物の分類お話から今回の講座で水井さんは顕微鏡と懐かしいスライドプロジェクターを用意してくれました。まずは目の前の海から採取した海水をプラスチック容器に入れ、明かりを当ててうごめく小さな生き物を肉眼で観察します。その後スライドプロジェクターにセットしてスクリーンに投影します。動かない細長いものは植物プランクトン、小さくて動いているものが動物プランクトンです。世界中で一番数(総重量)が多いと言われているカイアシ類も見ることができます。ほかにも巻き貝や二枚貝の子ども、ナマコの子ども、ゴカイの子どもなど多くの生き物が分類に関係なく動物プランクトンとして一定の時期を生きているようです。

海の中でも植物プランクトン→動物プランクトン→魚やその他の動物という食物連鎖が出来上がっています。一例として、春先に1匹のアメフラシが400万個ほどの子どもを産むのですが、そのほとんどが他の生き物の餌となり、成体になるのは1匹程度とのこと。その競争倍率を生き残った生き物が横浜の海にもたくさんいるわけですね。これらプランクトンに必要な栄養は川が森から運んできてくれます。東京湾も群馬や埼玉など遠いところから沢山の栄養が供給されているのでたくさんの生き物が育まれています。

この食物連鎖も海と陸の絶妙なバランスが必要で、高度成長期の日本ではリンの入った洗剤が使われていたことや生活排水が直接河川に流れ込んでいたこともありこのバランスが崩れていました。炭素(C)、窒素(N)、リン(P)のバランスが106:16:1というレッドフィールド比が大きく崩れていたそうですが、現在は比較的健全な状態になっているそうです。

【海を取り巻く課題】

「過去、人類は『海は広大、無限』とその影響を省みることなく搾取を続ける。地球全体で活動を広げ、自由を謳歌。一方で、科学技術が発展し、『海を知る』能力が向上し、すでに危機的な状況に達していることが明らかになってきた。」と厳しい言葉の並ぶスライドが投影されました。

色々な環境問題が明らかになってきましたが、現在はやはりごみの問題が一番だと言うことです。生活排水や工場排水の問題がかなり解決してきました。一方で、プラスチックごみの多くが海岸に流れつきます。現在も世界中でプラスチックの生産量は増えていますが、プラスチックが問題というよりも人工的に作られた物質で自然分解されない、人工的な物質が自然環境中に放出されることが問題なのだと水井さんは言います。そうそう、過去5年くらいで急激に増えた海岸でのごみ、ご存じですか?コロナ禍で使用していたマスクです。悪意があって捨ててる訳でもないのに、どうしても環境中に放出されてしまいます。

神奈川県西部の河川を清掃している方のお話では登山者、ハイカーのポケットから落ちてしまった飴の包み紙が案外多いそうです。山を歩く人が少しだけ気をつければ改善されることも沢山ありそうです。

プラスチック問題を少し深堀りしたいとの前置きで水井さんのご友人でもあるJAMSTEC中嶋氏の資料をもとに話が進みました。生分解性プラスチックは海中(特に深海)に流れ込むと分解されないのをご存じでしたか?現在は海でも分解されるプラスチックが研究されているようです。大きくても小さくてもプラスチックの被害があること、いろいろなものを吸着して遠くへ運んでしまうこと、溶け出すべきではない物質(添加剤)が溶け出していることなども指摘されていました。ただ回収するのは困難なので、まずはこれから環境中に放出しない方法を確立しないといけないと言うことでした。

プラスチック問題の他にもサンゴの白化も取り上げられました。これは平均海水温の上昇が原因だと言われています。また海藻の減少(磯焼け)も指摘されていました。神奈川県の海はかなり酷いようです。また山間地の荒廃による土砂の流出なども問題となるようです。さらに海の温暖化のお話、最低水温が下がらないことで南からきた魚が居着いてしまったり、海藻が育たなかったりというダメージが大きいというお話もありました。そう言えば台風も大型化していますよね。

そして海の酸性化についてお話がありました。二酸化炭素が海水に溶け込むだけでプランクトンとして生息している二枚貝の幼生が貝殻をうまく作れないとか、カニが自分の体を作れず奇形となってしまうなどの問題が指摘されているそうです。海を取り巻く課題の最後は海洋リテラシーの必要性を説かれていました。公共物である「海」のことが国民・社会に知られていない→社会的課題、「海洋リテラシー」向上の必要性を強く訴えていました。

【身近な海のいま】

神奈川県は東京湾、相模湾、相模灘の3つに接しています。ただ水井さんは東京湾をひとつにするのは海運上の分類で、地理的にも生態学的にも東京湾は内湾と外湾に分類すべきであろうとのことでした。そしてこの相模湾、相模灘と東京湾内湾は(意外と)環境が良く、黒潮の影響で温かく、たくさんの生物が生息しているそうです。水井さんのホームグランドである真鶴ではカンパチが回ってきたり、キハダマグロがやってくるそうです。定置網にやってきたジンベイザメの動画もありました。

神奈川県は深海が近いためシャチブリ(いつもは水深1,000mくらいにいる)が今年観察できたそうで、これはかなり珍しいそうです。さらにはみなとみらいで見られた大量のクラゲや黒鯛の大群、岸壁についたフジツボや岩牡蠣など豊かな神奈川の海が紹介されました。環境さえ整えれば生き物はやってくると水井さんは言います。その生き物が生きやすい環境を残したいものです。

全般的には海はかなり危機的な状況ではあるのですが、復元力が高いので環境を整えていれば戻ってきてくれます。諦めずに環境保全や環境構築を行うことが大切だと水井さんは訴えます。

【いつまでもこの海と暮らしていくために】

・「我々の世界を変革する」必要性を理解すること。

・「豊かな生活」の意味を考えコスパ、便利至上主義から離れてみる。

・海について知り、社会課題があることを知る「知ることから始まる」を実践する。

・自分の果たすべき責任について考える。問題から目をそらさない。

・それぞれの人がそれぞれの事情に合わせた手間や工夫をして豊かな暮らしをする。「持続可能な世界に役立つ暮らし」をそれぞれが見つける。

・例えば世界的なルール作りなど大きな視点から自分達ができることは限られている。大切なのは自分の暮らす領域で自分自身の範囲で責任を持って「何をすべきか」「何ができるか」を考える、周りの人と議論し、小さなものから少しだけ大きなものまでのアクションを起こしていくことだと水井さん熱く語ります。

最後に与論島でのエピソードが紹介されました。なんと!ごみの落ちていない海岸の紹介です。ごみが流れ着かない?いえ、残念ながらそんなことはありません。住民が一体となりごみ箱の設置とごみの回収をセットにしたボランティア活動を行っているのだそうです。自分自身のアクションを見つける参考に旅行や出張をした際、そんな視点で海を見てみるのも良さそうです。

今年度ヨコハマ海洋市民大学は「さあ、海へ行こう。」というテーマで講座を開催します。実際の自分のアクションに落とし込めなければ学んだこともただの絵に描いた餅です。受講生の皆さんに自分自身のアクションが見つかることを願い、さまざまな講師にお願いをしています。また10回の講座の後には海族(うみぞく)による海族のための「海辺の文化祭」も予定しています。1年間一緒に学んで、自分のアクションを見つけましょう!

参加者の声

・大人なのに知らない海のことがたくさん学べた

・講師の語り口が楽しく、海の魅力を再認識した

・目の前の海から採集したプランクトンの姿と数に横浜の豊かな海を感じた

<団体概要>

団体名称 :ヨコハマ海洋市民大学実行委員会

URL :https://yokohamakaiyouniv.wixsite.com/kaiyo/

活動内容 :横浜市民が横浜の海が抱える社会課題を自ら考え解決に向けて行動できる海族(うみぞく)になるための養成講座を年10回(コロナ禍以前は年20回)開催している。座学だけではなく実際に海や海を学べる野外講座も開催している。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像