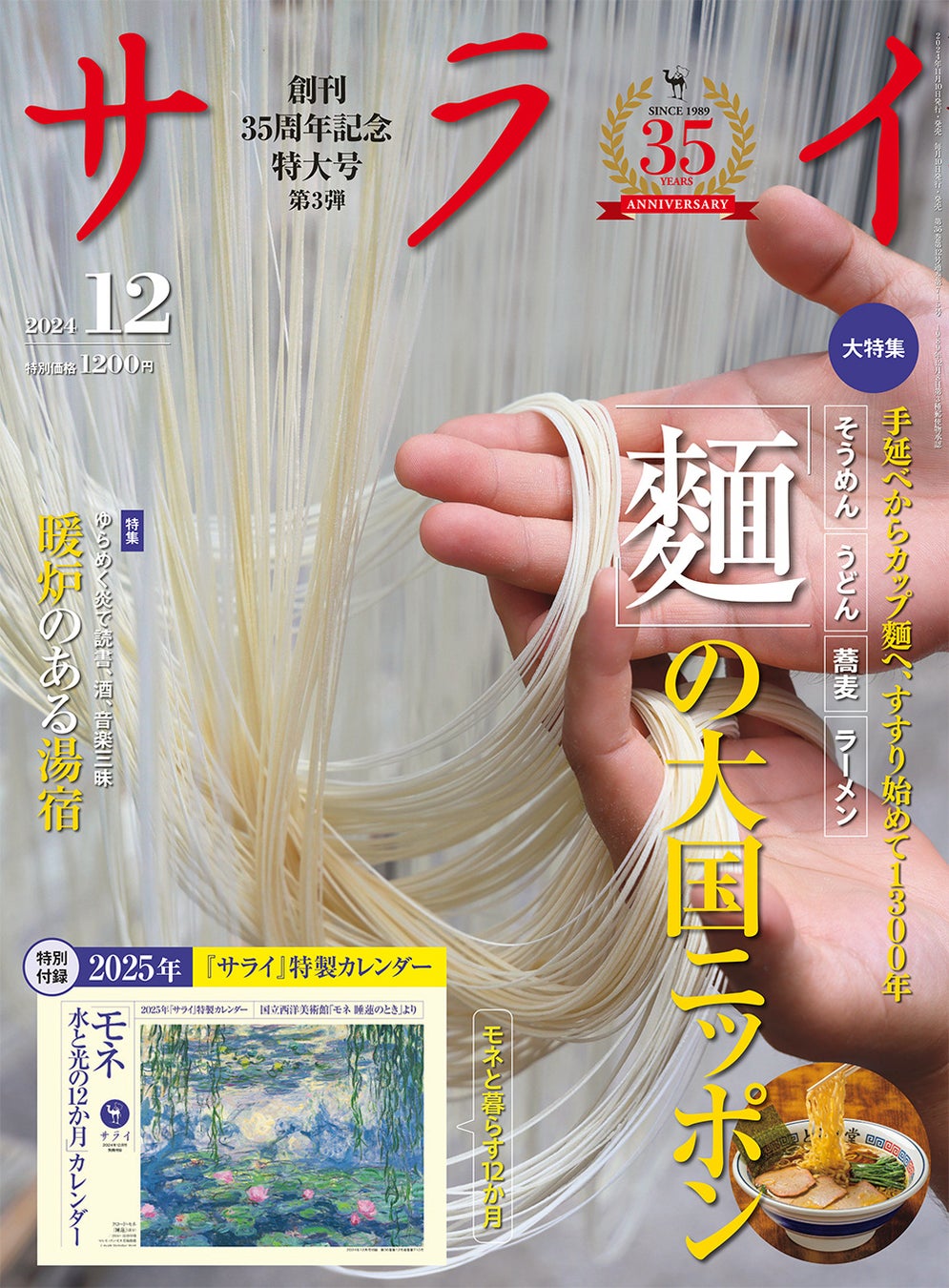

なぜ麵は日本の国民食になったのか? 大人のための文化・教養誌『サライ』最新号は、日本人が “すすり” 始めて1300年の【麺】の真髄に迫ります。

『サライ』12月号、小学館より11月9日発売。

****************************

『サライ』 2024年 12月号

2024年11月9日発売

特別価格1200円(税込)

小学館

****************************

『サライ』公式サイト… サライ.jp

『サライ』公式X(旧twitter)・・・@seraijp

思えば、日本には、手延べのそうめん、切り麵のうどん、蕎麦切、ラーメンと暮らしや味覚、郷土の食材に合わせ、実に多種多様な麵が存在しています。

11月9日発売の『サライ』12月号では、大特集「『麺』の大国ニッポン」として、「麺」の伝来から歴史を辿り、“国民食” になった理由を探ります。

第2特集は、「暖炉のある湯宿」。寒さが染みる季節に、良質な温泉と暖炉のある宿で、ゆらめく炎とはぜる音につかる極上の休日を提案いたします。

特別付録はカレンダー、2025年「モネ 水と光の12か月」。

印象派の巨匠、クロード・モネの名画を1年間楽しむことができるカレンダーです。国立西洋美術館で開催中の「モネ 睡蓮のとき」出品作より厳選した12枚をお楽しみください。

・特集/「麺」の大国ニッポン

第1部

大陸から日本に麺が伝来したのは奈良時代のこと。最初に文献に登場するのは練った小麦粉を縄状にした索餅(さくべい)で、宮廷の儀式に欠かせないものでした。

そこから日本人の嗜好に合わせて千差万別に変化した麺。

麺は大きく分けると、引き延ばしながら細くしていく「手延べ麺」系と、伸ばした生地を包丁で切る「切り麺」系に分けられます。

手延べ麺の技を受け継ぐ三輪そうめんや、コシの強さが魅力のさぬきうどん、江戸っ子を虜にした蕎麦切りなど、多種多様な麺の魅力や歴史を巡ります。

第2部

いまや国民食となった「ラーメン」。麺、スープ、具材の三位一体を堪能できるラーメンがどのように誕生したのか、そしてその旨さの秘密に迫ります。

東京・浅草の大衆食堂で生まれたとされるラーメンは戦後、全国へ伝播。各地にご当地ラーメンが誕生しました。

そして食の歴史を変えたと言われる「インスタントラーメン」の誕生。60年以上も愛され続ける超ロングセラー「チキンラーメン」の開発秘話をご紹介します。

日本人の好みに寄せていない「ガチ中華」の店を、フリーアナウンサーの福澤朗さんがレポート。本場の味を食べ尽くす!

江戸時代から工程がほとんど変わっていないという三輪そうめん。仕上げの細さに延ばしたそうめんの長さは約2m。室内の温度を調節しながらゆっくりと水分を抜き乾燥させる。

ご当地ラーメンのひとつ「白河ラーメン」(福島県)の草分け的存在『とら食堂』の「手打ち中華そば」。鶏ガラと豚骨の旨みが引き出されたスープに、強いコシが特徴の手打ち麺と炭火で炙られたチャーシューが入ったとびきりの一杯。

・特集/暖炉のある湯宿

炎にはゆらぎによる癒し効果があると言われています。

そして、暖炉にはゆらめく炎だけでなく、薪の香りやはぜる音、じんわりと伝わる温もりがあります。

暖炉とともに自分好みの時間を過ごせる、そんな宿をご紹介します。

群馬県の「高原のホテル ラパン」を案内してくれるのは俳優の篠井英介さん。ラウンジには暖炉のほかに500冊の蔵書を誇るライブラリーもあり、薪のはぜる音を聞きながら、ゆったりと読書を楽しめる。

●連載/銀座 鮨青木の十二か月

今月の鮨種【皮剥と鰤】

銀座でも指折りの名店「銀座 鮨青木」の二代目店主、青木利勝さんが握る旬の鮨を十二か月にわたって紹介します。

第5回の鮨種は「皮剥と鰤」。ともに冬に向けて蓄えられた脂の旨みが存分に味わえ、酢飯との相性も抜群。スライスした肝を身の上にのせる皮剥。熟成した腹側の身を薄く3枚にスライスして握る鰤。いずれも、「銀座 鮨青木」ならではの工夫が楽しめます。

全長30cmほどの平たい魚体からとれる身は少ないが、巨大な肝をたたえる皮剥。その肝はなめらかでとろけるような甘さと旨みがあり、「海のフォアグラ」とも称される。

⚫︎サライ・インタビュー/神田紅さん

日本講談協会会長も務める講談師・神田紅さん(72歳)。女優を目指すも挫折を味わう中で出会った講談に魅了され、昭和54年、二代目神田山陽師匠に弟子入り。当初は個人弟子扱いで、舞台でタップを踊ったり、歌を歌ったりと自由にやらせてもらっていた。昭和59年、正式に講談協会の会員として前座入りし、平成元年には真打に昇進。

東京「お江戸上野広小路亭」にて。落語芸術協会の定席で講談「春日局」を披露。

すべての画像