「雉打ち・お花摘み」「一本立てる」 登山で使われる俗語をモチーフにした「山と溪谷手ぬぐい」2種類を10月25日、26日開催のイベントで発売!

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:二宮宏文)は、登山文化の継承をテーマに、山の俗語をデザインした「山と溪谷手ぬぐい」2種を販売します。

「雉打ち・お花摘み」「一本立てる」の意味とは? 山の俗語をデザインした注染手ぬぐいの美しさに心打たれる

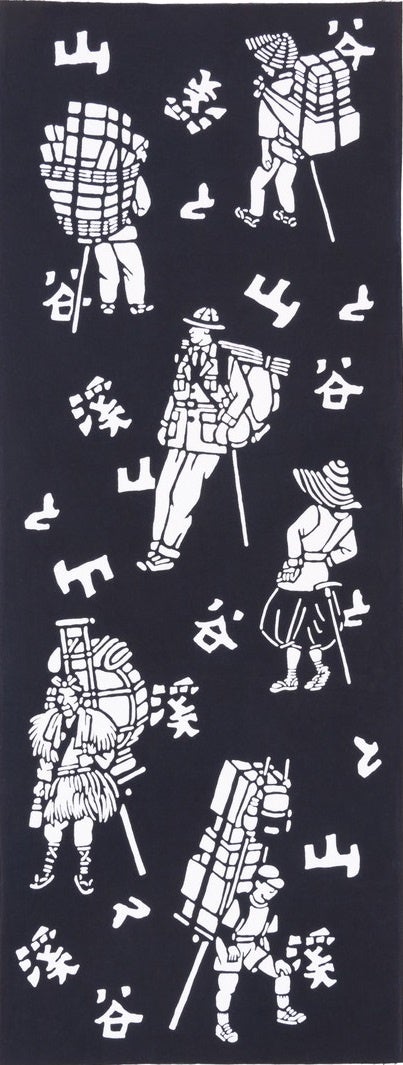

大胆なデザイン。引き込まれる色使い。注染独特のにじみ。雑誌『山と溪谷』が今回制作したのは注染手ぬぐい。神保町に拠点を置く小倉染色図案工房の小倉充子さんとコラボし、ともにつくり上げました。テーマは山岳文化の継承です。山の俗語をデザインに落とし込みました。

■製品情報

山の文化手ぬぐい「雉打ち・お花摘み」

価格:2530円(税込)

山の文化手ぬぐい「一本立てる」

価格:2530円(税込)

週末2日間開催の「高尾山の市“野市”」と「神保町ブックフェスティバル」にて販売!

今回のコラボ商品は、10月25日(土)26日(日)に開催される「高尾山の市 “野市”」と「神保町ブックフェスティバル」にて販売を行ないます。数量限定なので気になる方はお早めに! 小倉さんとともに制作した今回の手ぬぐい。その制作背景や注染手ぬぐいの面白さ、作家小倉さんの人柄などが伝わるとうれしいです。

神保町ブックフェスティバル

10月25日(土)26日(日)10:00~18:00 最終日17:00

https://osanpo-jimbo.com/info/6437098

高尾山の市 “野市”

10月25日(土)26日(日)9:00~16:00

https://www.yamakei-online.com/yk/issue/takao2025_noichi/

今回のコラボ人

小倉充子(おぐら・みつこ)

1967年明治17年創業の神田神保町の履物屋「大和屋履物店」に生まれる。1994年東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻修了。その後、染色家・西耕三郎氏の下で江戸型染を学ぶ。1997年「小倉染色図案工房」として独立。きもの、手ぬぐい、下駄の花緒、暖簾など、多様な型染作品を制作する

■コラボ先情報

大和屋履物店

東京都千代田区神田神保町3-2-1 サンライトビル1階

小倉染色図案工房

山と溪谷社と同じ神保町がホームの型染作家・小倉充子さんとコラボ! 小倉さんに完成までの道のりを伺いました

今回、コラボをお願いしたのは、同じ神保町で活動する小倉染色図案工房。1884年創業の履物屋「大和屋履物店」に生まれた小倉充子さんが運営する工房です。小倉さんは、東京藝術大学でグラフィックデザインを専攻。その在学中に型染めに出合い、染色の道へと進んでいかれました。

小倉さん「専攻はデザインなので、工芸科のように陶芸や染めなどをメインに学ぶところではありませんでした。たまたま大学の先輩が型染めの作業をしているところを見て、グッときたのが染めへの第一歩。当時は染めのことは何にも知りませんから、作業で使うグレーの糊がボコッとでていて、なんてかっこいいんだと感じたんです」

江戸の文様や風俗などを中心にデザインに落とし込み、表現していくことが好きだった小倉さんは、この型染めの技法が自分に合っていると感じ、学生時代は独学で型染めを学び、卒業制作などで作品を作っていきました。卒業後は江戸型染めの職人をしていた工芸科の友人の父親の工場を見学。その後、師匠となるその職人とのお話や工場の雰囲気などを見て、弟子入りを希望しました。

小倉さん「当時、師匠は工場を閉めて、染色作家として一人で好きな制作を始めるタイミングだったので、なかなか弟子入りは受け入れてくれませんでした。最初は師匠が開く染色教室に月謝を払って、他の生徒さんと一緒に参加していましたね。徐々に私のしつこさに負けてか、個別に教えていただけるようになっていきました」

師匠の元で学んだ期間は3年。職人を目指すには短いようにも感じますが、それは小倉さんの特性を理解した師匠の提案でした。

小倉さん「自分のやりたいことの土台は“デザイン”なんです。江戸の文化をデザインして表現していくその手段として、染めがある。師匠はそれを理解してくださっていたので、染めの工程を一通り教わったあとは、自分でやっていったほうがいいということで3年で離れました。本当は更紗(さらさ)も教えてほしかったんですけどね(笑)」

現在は手ぬぐいやきもの、暖簾や鼻緒などの制作を行っています。一番の強みである“デザイン”をしっかりと続けられるように、自分でできないところは職人に頼るそうです。一方で、複雑で、染めづらい型を作るときは、自分で染めまで担当するといいます。

登山専門誌『山と溪谷』と染色図案のプロ小倉さんが試行錯誤してつくり上げた、山の俗語シリーズの美しき手ぬぐい

今回制作したのは「山と溪谷」のロゴを使用した注染手ぬぐい。当初は、ロゴを全面に敷いた案などが話し合われました。

小倉さん「最初お話をもらった時は、『山と溪谷』のロゴを大きく使った案などを聞いていました。正直、それだと私でなくてもいいのかなと思ったり――。しかし、その後の打ち合わせでメンバーの方と一緒にブレストして、一回アイディアの風呂敷を目一杯広げてみましたよね。そこでテーマが明確に決まり、これなら私のデザインも活かしつつ、面白いものができそうだと思いました」

ロゴを入れつつ、全体のテーマを山の俗語に決定。この打ち合わせでは、用足しを意味する「雉打ち」「お花摘み」に注目しました。この俗語がどのようなデザインに落とし込まれるのでしょうか。最初のラフが送られてきました。

小倉さん「登山中の小休憩を意味する「一本立てる」のアイディアも出ていましたが、「雉打ち」と「お花摘み」でそれぞれ1枚ずつ作成する流れだったと思います。私の中ではまだどこまで自分の好みを出したらいいのかわからない手探りの段階だったので、どこか遠慮したようなデザインになってしまったかなと。メンバーの方たちも同じ感触だったのか、すぐにもう一度打ち合わせしましたよね。そこで小倉さんの色を前面に出してもらっていいですよって言ってくれて、再度デザインを起こすことになりました。貸していただいた資料もとても参考になり、そこで画がほぼ見えていましたね」

同じ意味をもつ「雉打ち」と「お花摘み」を一枚で表現し、もう一枚で「一本立てる」とロゴを活かした商品を作ることに落ち着きました。そして、再び上がってきたラフ案にスタッフは感動しました。

手ぬぐい製造の一部、「紗張り」を見学! 型の線の細かさ、シビアな制作過程に感激

時間の都合上、染めの工程は見られなかったものの、型紙を固定する「紗(しゃ)張り」の工程を見学させてもらえました。

小倉さん「型と紗(型を固定するための薄布)がしっかり接着することで、染めの際も型がずれずにきれいに染めることができます。この工程は染めを行うために非常に大切な工程。ここで線が切れていたり、型のパーツがなくなっていたりすると、染めの時に違った色が入ってしまったりします」

接着には合成うるしを使用します。肝は紗と型を接着させる乾燥の時間。特に裏紙をはがすのは、気温にもよるが8~10分程度で、長くても短くてもNG。紗張りをした型に糊置きをしていくため、ここが丁寧でないと職人に型の制作からやり直しを命じられるのだとか。

プリントとはわけが違う! 注染ならではの「にじみ」と「肌触り」の心地よさ

型染めの技法のひとつ「注染」は明治時代に生まれた、近代的な技法。一度の染め作業で20枚程度を染められます。同じ長さに何度も折りたたんだ1~2反の生地に、型を乗せ染料を通さない防染糊(ぼうせんのり)を置きます。そこからはみ出ないように染料を注いで、下からポンプで吸い上げます。この作業を表裏行なうため、プリント加工とは違った表裏のない染めが、一度で多くできます。また染めた後も柔らかく、ごわごわしていないため、肌触りがよいのもポイントです。

注染の特徴は染める回数にもよりますが、染め上がりの特徴のひとつはグラデーションができること。この注染の色のにじみ、その風合いに惹かれ、今回のコラボは注染手ぬぐいに決定しました。日々の生活に使うのはもちろんのこと、汗をぬぐったり、冷水に浸して涼を取る手段に使ったり、ほっかむりにした日よけにしたり、山においても多くの場面で活躍するアイテムです。

小倉さんと『山と溪谷』編集部がこだわり抜いたコラボ手ぬぐい。ぜひ入手して登山や日常生活でお役立てください。

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役:塚本由紀)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当:五十嵐

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

d5875-6944-707f9d52b0c7348f3b3e008f7846af07.pdfすべての画像