問題社員を辞めさせたい時はどうする?採用経験者92%が経験!科学的採用術の福岡セミナー開催が決定

採用経験者92%が問題社員の対応を経験。解雇は法的に困難、採用段階での見極めが唯一の解決策

労働事件専門弁護士が問題社員を根本から防ぐ科学的採用術セミナーを2025年8月27日に開催することを発表しました。セミナー開催に先立ち実施した独自調査で、人事採用担当・管理職の92%が問題社員への対応に悩んだ経験があることが判明。

しかし法的観点から問題社員を辞めさせることは現実的に困難で、根本的解決策として科学的採用術による事前防止の重要性が浮き彫りになりました。

問題社員を辞めさせることは困難、科学的採用術で根本解決を図るセミナーを8月27日福岡で開催決定

ウィンベル合同会社(福岡市博多区、代表:弁護士山口真彦)は、2025年8月27日(水)に労働トラブル防止のための「科学的採用術特別セミナー」を福岡市内で開催することを発表しました。

本セミナーでは、労働事件専門弁護士として豊富な実務経験を持つ山口弁護士が、問題社員を辞めさせることの法的困難さを踏まえ、ハーズバーグの二要因理論を活用した科学的根拠に基づく採用手法を解説。

問題社員を採用前の段階で見極める実践的なノウハウを提供し、企業の労働トラブルを根本から防止する手法を指導いたします。

山口弁護士は、これまで使用者側の労働事件を数多く手がけてきた経験から、「問題社員を辞めさせることは現行の労働法制下では極めて困難。解雇には客観的合理的理由と社会通念上の相当性が必要で、企業側が立証責任を負うため、現実的ではない」と指摘。

そのため、「企業で労働トラブルを防ぐ唯一の現実的な方法は、採用段階での厳格な選別しかない」として、採用の重要性を「労働トラブル防止は採用が9割」と表現しています。

同セミナーは、山口弁護士が配信するメルマガでの「ハーズバーグの二要因理論」に関する内容に対し、多数の企業経営者・人事担当者から「問題社員を辞めさせるのは難しいなら、最初から採用しない方法を詳しく聞きたい」との要望が寄せられたことを受けて開催が決定いたしました。

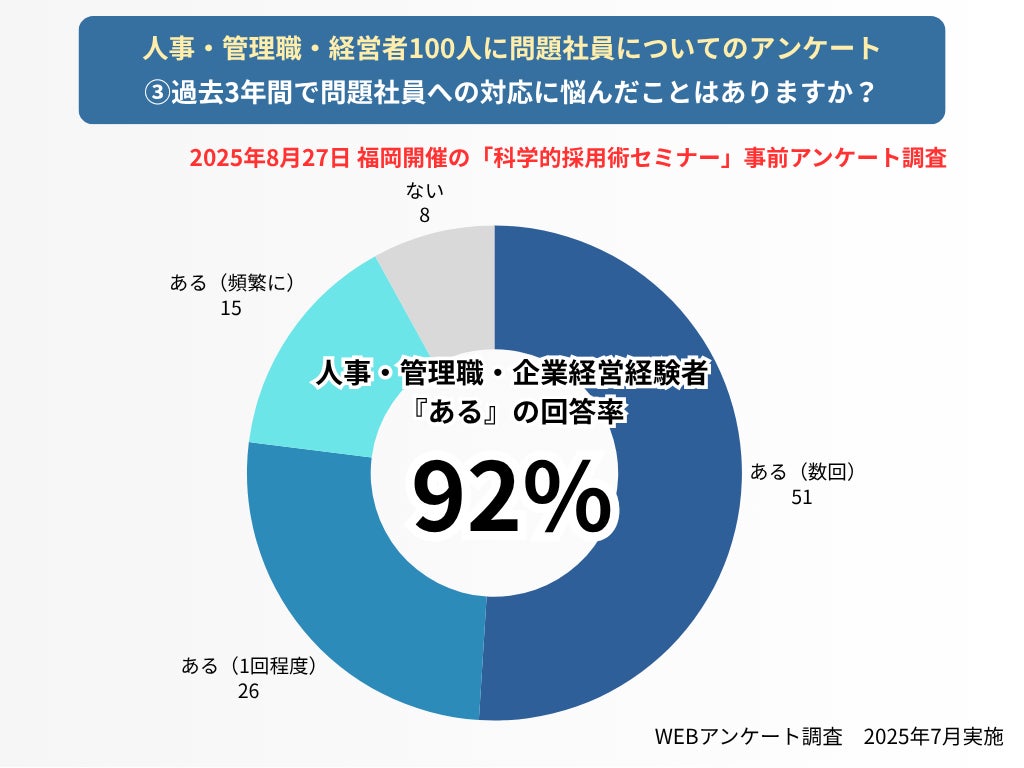

問題社員への対応に悩んだ経験、管理職の92%が経験ありと回答

セミナー開催に先立ち、ウィンベル合同会社は人事管理職および中小企業経営者100名を対象とした問題社員対応に関する実態調査を実施。

調査の結果、92%の管理職・経営者が過去3年間で問題社員への対応に悩んだ経験があることが判明しました。

具体的な内訳は「頻繁にある」が15%、「数回ある」が51%、「1回程度ある」が26%となっており、「ない」と回答したのはわずか8%にとどまりました。

この結果は、ほぼ全ての企業で問題社員への対応が深刻な課題となっていることを示しており、多くの管理職が「この問題社員を辞めさせることはできないか」と考えていることが推測されます。

年代別では30代が40%、40代が37%と、合わせて77%を占めており、組織運営の中核を担う管理職層で問題が特に深刻化していることが明らかになりました。

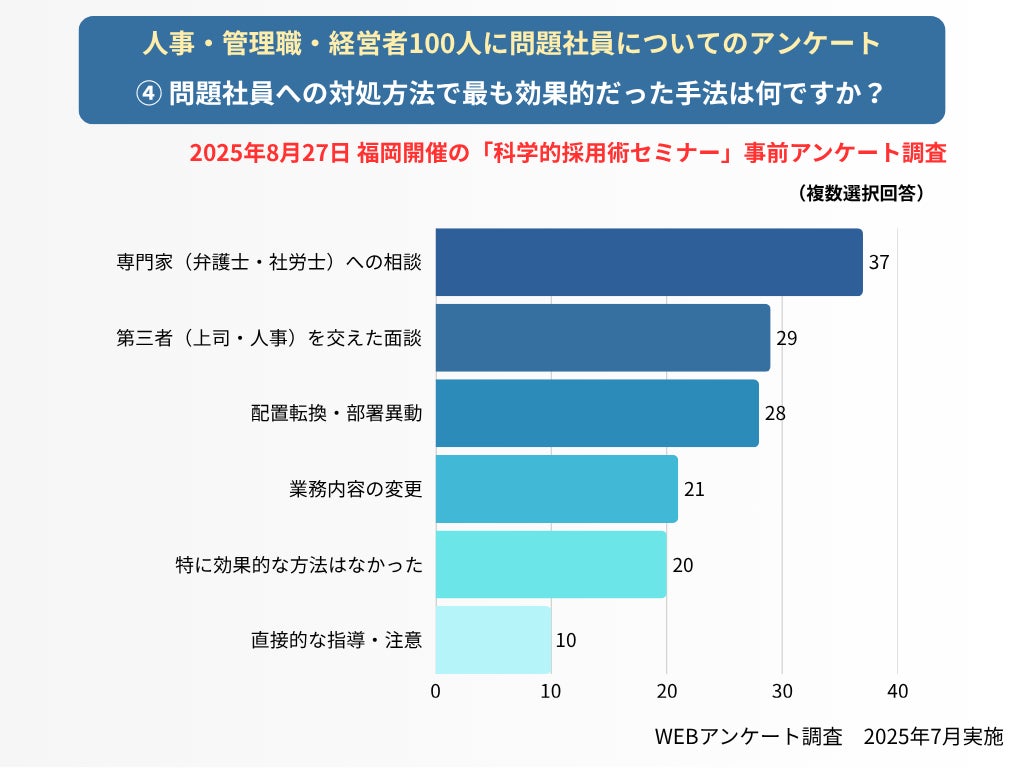

問題社員を辞めさせる効果的な方法は「ない」、専門家相談でも解決困難

問題社員への対処方法で最も効果的だった手法について質問したところ、以下の結果となりました:

(複数選択形式アンケート)

-

1位:専門家(弁護士・社労士)への相談 37%

-

2位:第三者(上司・人事)を交えた面談 29%

-

3位:配置転換・部署異動 28%

-

4位:業務内容の変更 21%

-

5位:特に効果的な方法はなかった 20%

-

6位:直接的な指導・注意 10%

注目すべきは、5人に1人が「特に効果的な方法はなかった」と回答している点です。これは、問題社員を実際に辞めさせることができた企業が少数派であることを示しています。

さらに重要なのは、1位の「専門家への相談」においても、相談はできるものの「問題社員を辞めさせる」という根本的解決には至らないケースが大半であることです。

労働法の専門家である弁護士に相談しても、現行法制下では問題社員の解雇は極めて困難であり、多くの場合は「配置転換」「業務変更」といった対症療法的な対応にとどまらざるを得ないのが現実です。

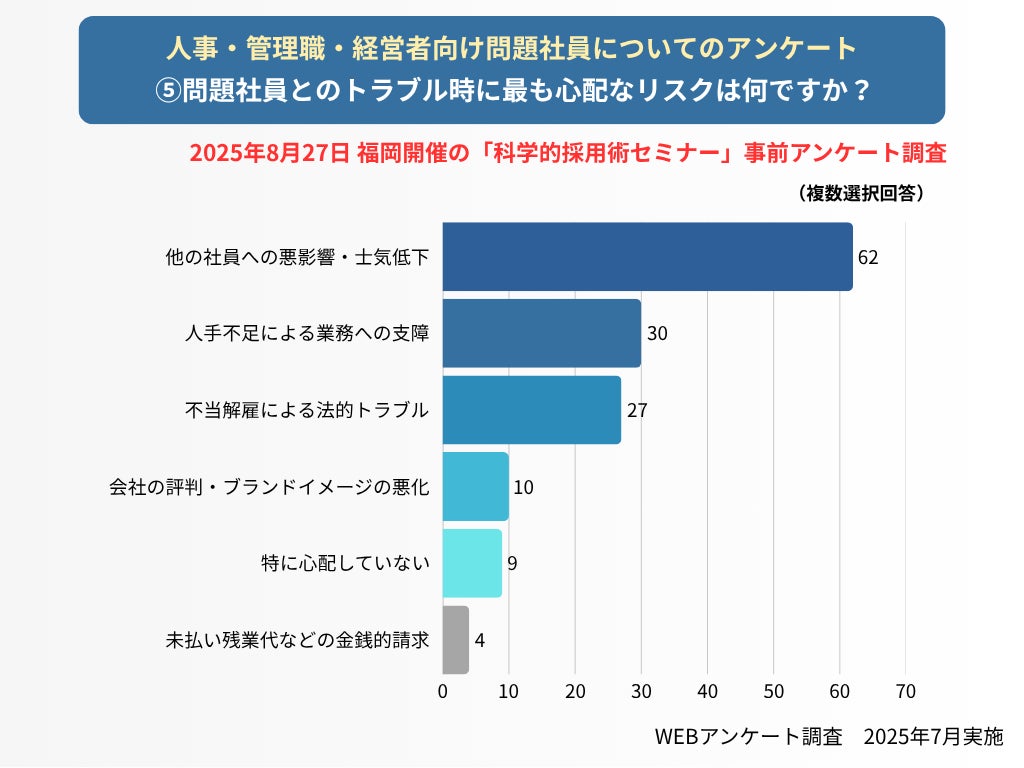

問題社員を辞めさせられない最大のリスクは「他社員への悪影響」が62%

問題社員を辞めさせることができない状況で、最も心配なリスクについて質問したところ、「他の社員への悪影響・士気低下」が62%で圧倒的1位となりました。

▶リスク要因ランキング:

1. 他の社員への悪影響・士気低下 62%

2. 人手不足による業務への支障 30%

3. 不当解雇による法的トラブル 27%

4. 会社の評判・ブランドイメージの悪化 10%

5. 特に心配していない 9%

6. 未払い残業代などの金銭的請求 4%

この結果は、問題社員を辞めさせることができないことによる深刻な弊害を浮き彫りにしています。

真面目に働く社員が「なぜあの人と同じ給料なのか」「頑張っても意味がない」と感じることで、組織全体のモチベーションが低下し、最終的には優秀な人材の流出につながるリスクが最も懸念されています。

3位の「不当解雇による法的トラブル」(27人)は、企業が問題社員を辞めさせようとした際に直面する現実的なリスクを示しています。

適切な手続きを踏まずに解雇を行った場合、労働審判や裁判に発展し、企業側が敗訴するケースが多いのが実情です。

調査概要

- 調査実施:Nekoroi Group株式会社

- 調査対象:人事管理職・中小企業経営者100名(男性55名、女性45名)

- 調査期間:2025年7月

- 調査方法:WEBアンケート調査

問題社員を辞めさせることができない理由「労働法の厳格な解雇規制」

なぜ問題社員を辞めさせることができないのでしょうか。山口弁護士は法的観点から以下のように説明しています。

1.解雇の法的要件の厳格さ

労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。

つまり、企業側は以下の両方を満たす必要があります:

1. 客観的合理的理由:誰が見ても解雇が妥当と判断される明確な事実

2. 社会通念上の相当性:その事実に対して解雇という処分が適切であること

2.立証責任は企業側

解雇の有効性について争いになった場合、これらの要件を満たすことを証明する責任は企業側にあります。しかし、多くの問題社員のケースでは、客観的な証拠の収集が極めて困難です:

- 勤怠不良:数回の遅刻や欠勤では解雇理由として不十分

- 能力不足:明確な業務指標での測定が困難

- 協調性の欠如:主観的判断とみなされやすい

- ハラスメント:被害者の証言や証拠の確保が困難

結果として、企業側は解雇の正当性を証明できず、不当解雇として労働審判や裁判で敗訴するリスクが高くなります。

3.段階的な処分の必要性

仮に解雇理由があったとしても、いきなり解雇することはできません。

通常は以下の段階を踏む必要があります。

1. 口頭注意

2. 書面による厳重注意

3. 減給・出勤停止等の懲戒処分

4. 解雇

この過程で適切な指導や改善機会の提供も必要とされ、解雇に至るまでには長期間を要します。

問題社員を辞めさせることは組織に深刻な影響があっても困難な具体的事例

今回の調査で寄せられた自由記述からは、企業が直面している深刻な問題社員の実態が明らかになりました。以下、代表的な事例を紹介しますが、いずれも「辞めさせたくても辞めさせられない」状況が続いています。

1.ハラスメント系の問題社員

「職員間でのハラスメント発言が度々見られる方がいらっしゃいました。本人は自覚がないのですが、実際に話されている方、周囲の方は不快な思いをされていることが多く、職場全体の士気や発言を抑圧する雰囲気が漂っていました。直接的な指摘と今後の注意については数度話したものの、改善はされずその問題行動によって離職する職員もいたほどです」

このケースでは、問題社員一人の存在により複数の優秀な職員が離職するという深刻な事態が発生していますが、ハラスメントの立証の困難さから解雇には至っていません。

2.勤怠不良・業務怠慢系の問題社員

「無断欠勤が複数回あり、面談の結果、精神的な病気を打ち明けられた。連絡くらいできないのかというと病気を盾に言い訳された。いまだに対応は続いている」

「指示した内容を『わかりました』と答えているが、一切覚えておらず結果何も進まない。報連相が一切できないので、こちらから確認するとその回答が一切ない」

これらの事例では、明らかに業務に支障をきたしているにも関わらず、精神的な病気を理由とされたり、能力不足の立証が困難であったりして、解雇に踏み切れない状況が続いています。

3.組織破綻を招く問題社員

「問題社員の下に付く社員が全員辞めていくこと」

「色んな従業員を何かと訴えると脅してチーム環境は最悪、お客様にも酷いクレームになり事後対応におわれたこと」

最も深刻なのは、一人の問題社員が組織全体の機能を麻痺させるケースです。しかし、このような状況でも、法的手続きの複雑さから即座の解雇は困難で、企業は長期間にわたって被害を受け続けることになります。

問題社員を辞めさせることができない以上、採用段階での厳選が唯一の解決策

今回の調査結果と山口弁護士の実務経験を踏まえると、問題社員を入社後に辞めさせることは現実的に不可能であり、企業が取り得る唯一の現実的な対策は採用段階での厳格な選別であることが明確になりました。

山口弁護士は「企業経営者の多くは『問題社員を辞めさせる方法』を求めますが、現行の労働法制下では現実的ではありません。むしろ『問題社員を最初から採用しない方法』に経営資源を集中すべきです」と強調しています。

▶なぜ採用段階での対策が重要なのか?

-

コストの観点:問題社員一人に対する指導・面談・配置転換等にかかる人事コストは膨大

-

組織への影響:問題社員により優秀な人材が離職するリスク

-

時間の浪費:解雇に向けた手続きには最低でも数か月から1年以上を要する

-

法的リスク:不当解雇で敗訴した場合の損害は計り知れない

これらを考慮すると、問題社員を「入社後に対処する」のではなく「入社前に排除する」ことが、企業経営における最も合理的な判断と言えます。

従来の採用手法では問題社員を見抜けない

しかし、現在多くの企業で行われている採用プロセスには重大な欠陥があります。

山口弁護士は「面接官の勘や雰囲気で人を選んでいませんか?」と警鐘を鳴らしています。

▶従来の採用手法の問題点

-

印象重視の面接:「感じが良い」「話しやすい」といった主観的判断

-

経歴偏重:学歴や職歴のみで人格・価値観を判断

-

表面的な質問:志望動機や自己PRなど、事前準備可能な内容のみ

-

一回限りの面接:短時間で本質を見抜くことの限界

このような手法では、面接慣れした「衛生追及者」を見抜くことはできません。

問題社員を見抜く科学的採用術を特別セミナーで習得

今回のセミナーでは、これらの採用における課題を根本的に解決するため、ハーズバーグの二要因理論に基づく科学的アプローチを実践形式で習得できます。

このセミナーが他の研修と決定的に違うのは、理論の説明で終わるのではなく、明日の面接から即座に実践可能な具体的手法を提供することです。

労働事件専門弁護士として数百件のトラブル事例を分析してきた山口弁護士だからこそ伝えられる、問題社員の共通パターンと見極めポイントを学ぶことで、勘や経験に頼らない再現性の高い採用システムを構築できます。

問題社員一人への対応コストが年間数百万円に上ることを考えれば、セミナー受講による投資効果は極めて高いと言えるでしょう。

特に重要なのが「衛生追及者」を確実に見抜く技術の習得です。衛生追及者とは、仕事に対する動機が給料や待遇といった外発的要因に偏っており、仕事そのものへの内発的動機が極めて低い人材を指します。

このような人材は面接では優秀に見えても、入社後に様々なトラブルの原因となる可能性が高いのです。

セミナーでは、科学的採用アンケートの設計方法、衛生追及者を見抜く面接技法、採用リスク診断システム、再現性の高い選考プロセス、法的リスクを回避する適法な選考方法を習得できます。

科学的採用術セミナー開催概要

- セミナー詳細:"問題社員"を入れないための科学的採用術

- 日時: 2025年8月27日(水)15:00~17:00

- 会場: アーバンネット博多ビル4F(第1会議室)

- 参加費: 5,500円(現金振込またはクレジットカード決済)

- 定員: 会場参加24名、オンライン参加90名

- 申込締切: 2025年8月20日(水)18:00

- 主催: ウィンベル合同会社

- 講師: 弁護士 山口(労働事件専門、使用者側対応実績多数)

科学的採用術セミナーはこんな方におすすめです

✓ 「この問題社員を何とか辞めさせる方法はないか」と日々悩んでいる経営者・管理職の方

→ 法的に困難な解雇ではなく、根本的解決策である科学的採用術を学べます

✓ 「この人は大丈夫そう」と思ったのに入社後トラブルを起こす人材を引き当ててしまう人事担当者の方

→ 表面的な印象に惑わされない、本質を見抜く採用手法を習得できます

✓ 問題社員一人のせいで他の優秀な社員が辞めていってしまい、組織運営に悩んでいる方

→ 組織の士気を下げる「衛生追及者」を採用前に見極める方法を学べます

✓ 労働トラブルを恐れて問題社員に強く指導できず、職場環境が悪化している組織責任者

→ トラブルの根本原因を断つ、予防重視のアプローチを身につけられます

✓ 「頑張っても頑張らなくても同じ」という雰囲気を職場に持ち込む社員に苦慮している方

→ 内発的動機を持った人材を見極め、モチベーションの高い組織作りができます

このセミナーは、「問題社員を辞めさせる方法」ではなく「問題社員を最初から採用しない方法」に焦点を当てた、根本的かつ現実的な解決策を提供いたします。

お申込み・お問い合わせ:

ウィンベル合同会社

TEL: 050-1808-6157

福岡オフィス:福岡市博多区祇園町6-26-306

東京オフィス:東京都港区浜松町2-5-3

---

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- 経営・コンサルティングマーケティング・リサーチ

- ダウンロード