製本会社なのに「図書館総合展2025」に出展します

紙の本づくりを知ってもらうことが本好きになる近道!本の修理のヒントもお伝えします 2025年10月22~24日パシフィコ横浜にて開催

ハードカバーからソフトカバーまで書籍製本を手掛けて半世紀の製本会社 東京美術紙工協業組合(東京都板橋区、代表:加藤裕隆)は、10月22~24日に開催される図書館界最大のコンベンション「図書館総合展」に昨年に引き続き出展致します。本の中身からでなく本作りからのアプローチで、本好き層の拡大に貢献することを目指しています。司書の方から本作りを学びたいすべての人に向けて、オンライン要素も採り入れて地域のハンデなく、本づくりの実際をお伝えします。

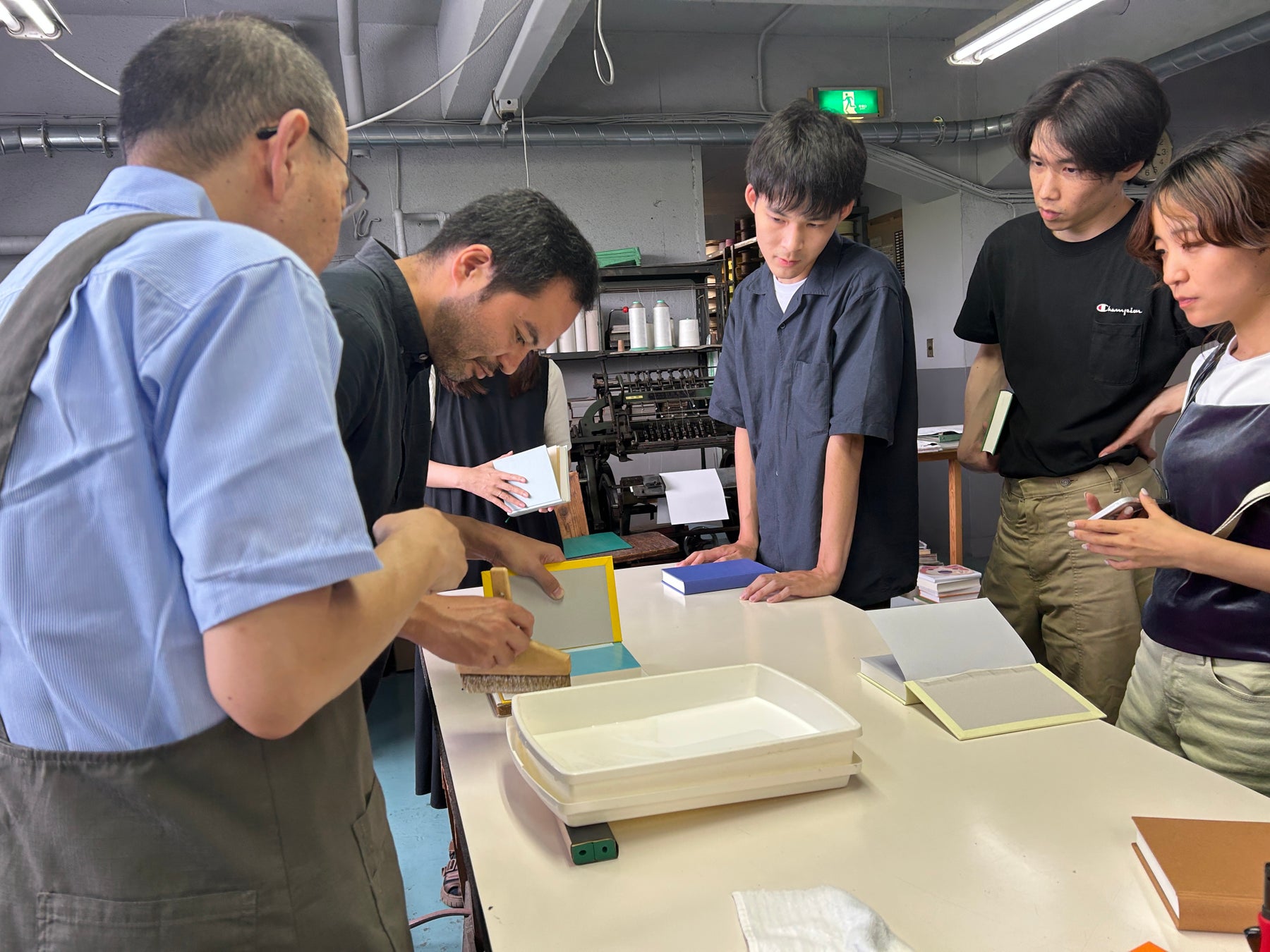

会場では、グレード別の製本研修「一日製本職人」のご紹介のほか、図書館イベントに活用いただける弊組合開発の製本キット「KURUMI」の無料体験や、図書館の日常のお悩みのひとつ、「本の修理」に役立つヒントも実演いたします。

東京美術紙工協業組合ホームページ 【URL】https://www.tobi.or.jp/sljp/

「図書館総合展2025」メインサイト 【URL】https://www.libraryfair.jp/

展示会概要

日時:2025年10月22(水),23(木),24(金) 10:00~18:00

会場:パシフィコ横浜 ホールC、アネックスホールほか

(東京美術紙工協業組合ブースは54)

神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 みなとみらい駅から徒歩5分

本づくりの実際を楽しんで理解していただくことが出版の価値に気付くきっかけにもなります

印刷された平面の大きな用紙が本のかたちに3D化される現場が製本工場ですが、その工程を把握できる機会は関係者以外にとってはとても限られているのが現状です。しかし本の管理を仕事として日々携わってらっしゃる図書館司書様をはじめ図書館勤務の皆様には、図書館利用者との本についての懸け橋の役目としても是非知っておいていただきたい内容にほかなりません。司書の方向けの本格的な本の構造や工程についての知識から、図書館に書物の楽しみを求めに来館する利用者であるお子様からシニアまで幅広い対象に向けて、誰でも簡単に製本の仕組みを知って、体験できる4つのコースを会場ではご案内いたします。

1)入門KURUMIコース

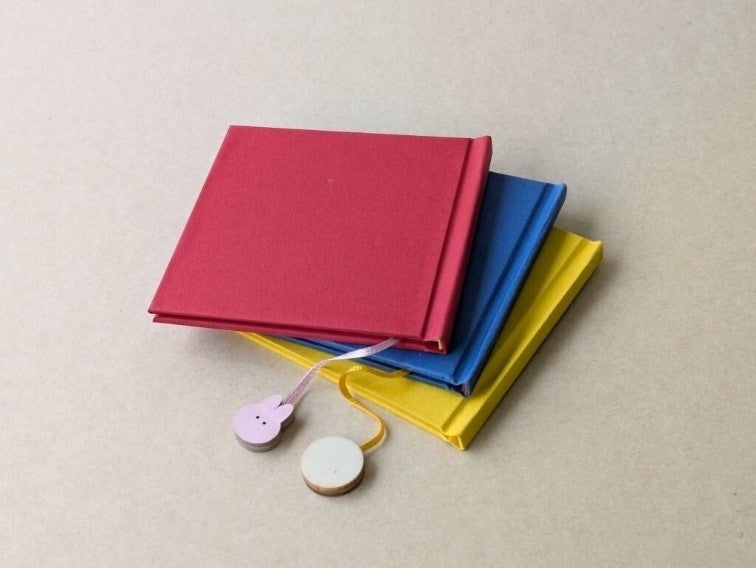

弊組合が開発して児童書イベントや図書館ワークショップでも好評いただいていて昨年の当展示会でも参加待ちで好評いただいた「製本キットKURUMI」を1冊無料体験いただくコーナーを本年も引き続き実施致します(キットにはない製本部品である花布・スピン・スピンチャーム🄬付き)。これまで国内にとどまらずニューヨーク等でも多数採用いただいてきました(海外特許も取得)。従来はイベント会場への指導役のスタッフ派遣が基本でしたが、オンラインでLIVE配信するサポート環境を用意することで、通信環境さえあれば全国で本作りを楽しんでいただけるようになりました。

1時間半のプログラムのうち、ハードカバーのミニブックを作っていただく後半パートだけでも製本の仕組みが理解できるのですが、前半に動画も使用した製本のレクチャを受講者年齢に合わせて提供することで、より納得度が高まり、本への愛着が高まることは、これまでのイベントで実証済みです。満足度99%の評価をいただいています。

2)初級 KurumiPROコース

本の中身から自分で作る体験をおりまぜたコースです。入門コースより内容を深めた「製本レクチャ」の後の、製本機械の臨場感あふれるヴァーチャル製本工場見学はオンラインでも提供します。

KurumiPRO(2024年特許取得)1冊(花布・スピン・スピンチャーム🄬付き)が作れます。さらにKurumiPRO1セット別途持ち帰りができます。このキットを使用することで、作者の創作の現場と複数ページを1面に割付ける印刷工程の面付の疑似体験ができます。

3)中級 TAKUMIコース

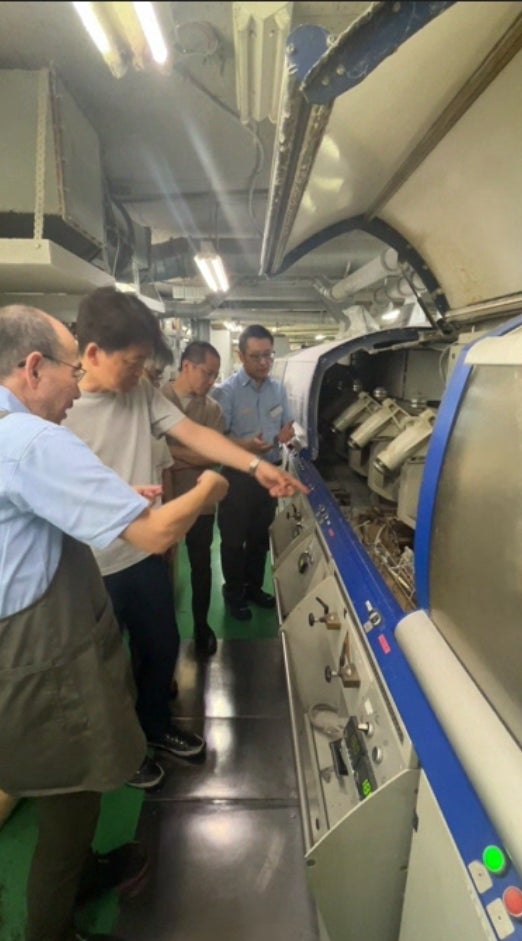

より本格的に、1から製本について学べるコースです。リアル会場開催の場合は実際の製本機械が稼働している製本工場を見学いただき、オンライン開催の場合は、普段見ることが出来ない機械の内部まで記録した動画によるヴァーチャルツアーとなります。

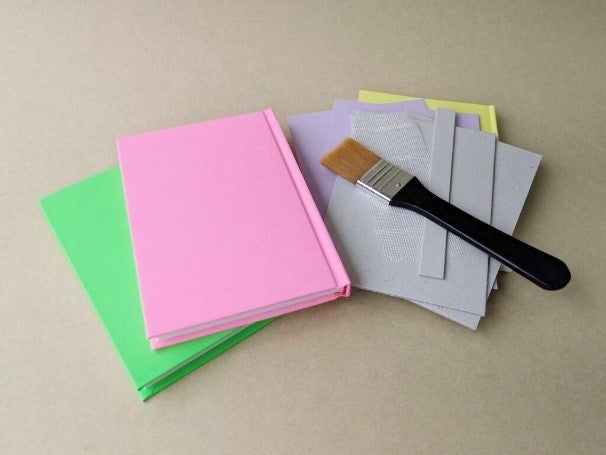

新開発の「製本キットTAKUMI」を使用することで、工場の研修会場まで足を運ばずともリモート会場や職場・ご自宅でもA6版 角背上製本1冊を制作いただけるように必要ツールをすべてセットして提供致します。

4)上級 一日製本職人コース

最も本格的なコース設定です。実際の機械製本の工場現場を見ていただきながら、職人が実際に行なっている手製本方法を1日かけて体験できるコースです。当コースのみ弊組合工場でのリアル開催のみで実施し、オンライン開催は実施致しません。

四六版 丸背上製本(ハードカバー)が1冊作れます。

本の修理のヒント実演コーナー

会期中、時間設定して図書館の日常業務でお困りの声も多く聞く「破損本の修理」のヒントとなる製本技術の実演タイムを設置致します。

製本研修プログラム開発の思い

紙の本の市場が年を追うごとにシュリンクしている現実を前に、弊組合としてはグーテンベルグ以来の印刷された紙を綴じる、という製本工程のおもしろさに注目していただくことで、紙の本の製本行為のクリエイティヴィティに気付いていただき、本そのものに対する愛着を実感する機会を提供して、紙の本の可能性と役割をアピールできないか、とこれまで商品開発を続けて参りました。今回の研修プログラムの開発と、そのコンテンツのオンライン化への取組もその一環として行っています。

幸いにも本事業は東京都にも評価いただき、東京都中小企業団体中央会の「中小企業組合等新戦略支援事業に係る特別支援『デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト』」において東京都中央会の委託事業として製本研修のDX化に取組める運びとなり、ようやくその成果をお届けできる段階にまで至ることが出来ました事は喜びに堪えないものです。弊組合としては慣れない動画の企画からの取組は思った以上の困難にも直面致しましたが、なんとか想定以上の面白いコンテンツが作れたのではないかと自負しております。こうして東京近郊に大半が集中している特殊な業界である製本工場とは縁遠いような全国各地津々浦々の方々にも晴れて製本の面白さを疑似体感いただけることになりました。広く本好きの皆様に、特にこれから知的・情緒的な側面を育んでゆく若年層に本づくりの現場の一端に触れることで人類の知の遺産に親しんでいただくきっかけとなります事、祈念して止みません。

弊組合これまでのその他商品例と今後の展望 ―製本だって地球に優しく―

弊組合では一連の製本キット以外にも、製本行為の周辺で事業者向けおよび一般消費者向けに技術開発、商品開発を続けて参りました。その結果として複数の特許技術や新案案件の開発が生まれています。

事業者向け技術の代表例は「かくれん本」(特許:表紙内ディスク収納技術/プラ素材フリー)、「フラットブック」(特許:並製本広開技術)、ブックインブック(冊子内冊子一体化製本)等。

一般消費者向け商品には、SDGsの製本工場なりの表現として、廃棄されていた表紙厚紙を装飾品として命を吹き込む「スピンチャーム🄬」、同じく廃棄の運命を捨てずに活かす「製本キットKURUMI用花布・スピン」等のラインナップを用意しています。

東京美術紙工協業組合について

【会社概要】

社名:東京美術紙工協業組合

本社所在地:東京都板橋区舟渡3丁目28番19号

代表理事:加藤裕隆

事業内容: 書籍製本・印刷

設立: 昭和42年9月25日

HP:https://www.tobi.or.jp/sljp/

商品販売サイト:https://bookstandga.com/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像