危機的進行を見せる日本の少子化社会における「切り札」とは?- 不妊治療専門「torch clinic」理事長 市山卓彦が国際生殖学会連盟(IFFS)世界大会のモーニングセミナーに登壇 -

妊娠前のケアが家族計画を変える?少子化時代のGame Changerになり得る「プレコンセプションケア」外来から不妊治療への移行は全体の3割超

医療とテクノロジーを融合した不妊治療専門クリニック 「torch clinic(トーチクリニック)」(住所:東京都渋谷区恵比寿4-3-14)の院長 市山卓彦が、2025年4⽉28日(月)に開催された第70 回日本生殖医学会学術講演会/IFFS World Congress 2025のモーニングセミナーに登壇をいたしました。

本会では、「多様性(Diversity)」「持続可能性(Sustainability)」「強靭性(Resilience)」を統一テーマに掲げ、世界各国から医師・胚培養士・看護師・研究者・政策関係者など3,000名以上が参加。最新の研究成果や臨床知見の発表に加え、国際的な連携や多職種間の協働を促進する場として、多様なセッションやネットワーキングの機会が提供されました。

■第70回日本生殖医学会学術講演会/IFFS World Congress 2025とは

「第70回日本生殖医学会学術講演会/IFFS World Congress 2025」は、生殖医療に関する基礎・臨床・社会的課題を網羅的に扱う国内外合同の学術大会です。2025年4月に東京国際フォーラムで開催され、日本生殖医学会の節目となる第70回大会と、約半世紀ぶりに日本で開催された世界最大級の生殖医学会である国際生殖学会連盟(IFFS)世界大会の併催として大きな注目を集めました。

本大会では、東京大学 大須賀穣教授が大会長を務め、「多様性(Diversity)」「持続可能性(Sustainability)」「強靭性(Resilience)」をテーマに、医師・胚培養士・看護師・研究者・政策立案者など世界各国から3,000名以上が参加、最新の研究成果や臨床知見が共有され、国際的な連携と多職種間の協働を促進する場となりました。

■演題:プレコンセプションケア外来は少子化時代の“Game Changer”となるか?

市山は、torch clinicで実践している「プレコンセプションケア外来」の取り組みと、少子化社会におけるその意義、可能性について講演をしました。

■プレコンセプションケアとは何か?

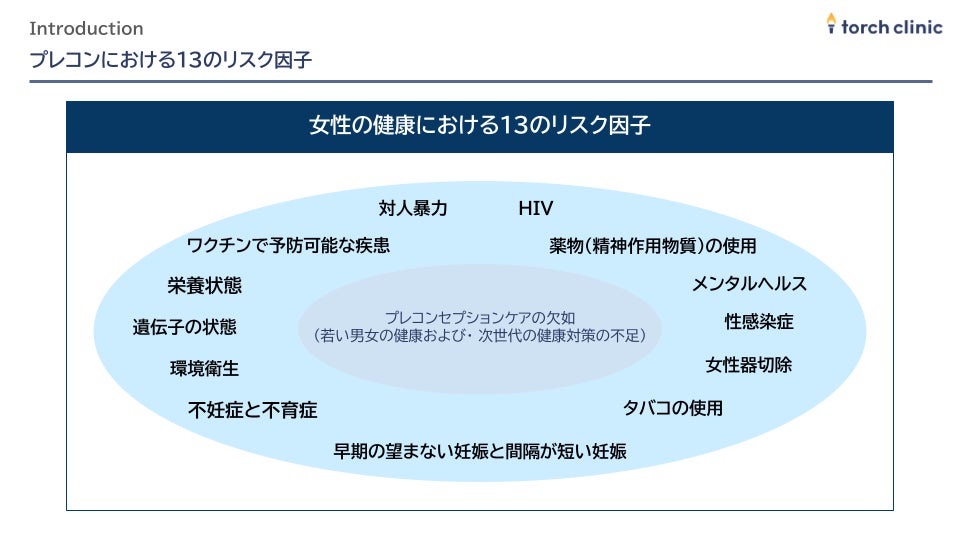

「プレコンセプションケア(Preconception Care)」とは、「妊娠の計画の有無に関わらず早期に妊娠や出産に関する知識を持ち、自分とそのパートナーの健康意識を高めること」です。2006年に米国CDCが提唱し、2012年にはWHOが「13のリスク因子(喫煙、栄養不良、性感染症、ワクチン摂取など)」への介入を推奨しています。

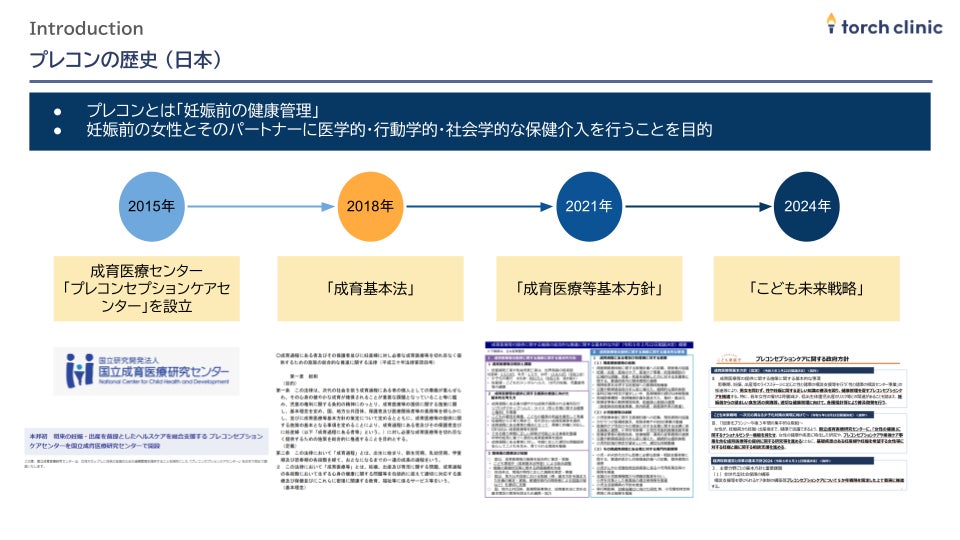

日本でも2015年以降、プレコンセプションケアセンターの設立や、2023年の「こども未来戦略」に明記されるなど、国策の一環として重要性が増しています。東京都では2024年から「TOKYOプレコンゼミ」が開始されるなど、男女ともに、自身とそのパートナーの健康状態を把握できる環境の整備が自治体単位でも進んでいます。

一方、日本におけるプレコンセプションケアの普及を阻む背景には、複数の社会的・教育的課題が存在します。日本特有の課題としては「栄養教育」の不足からくる痩せと貧血をはじめとした栄養課題、不十分な「性教育」による低い妊孕性リテラシーが起こす不妊と不育症があります。

■日本特有の課題:栄養状態

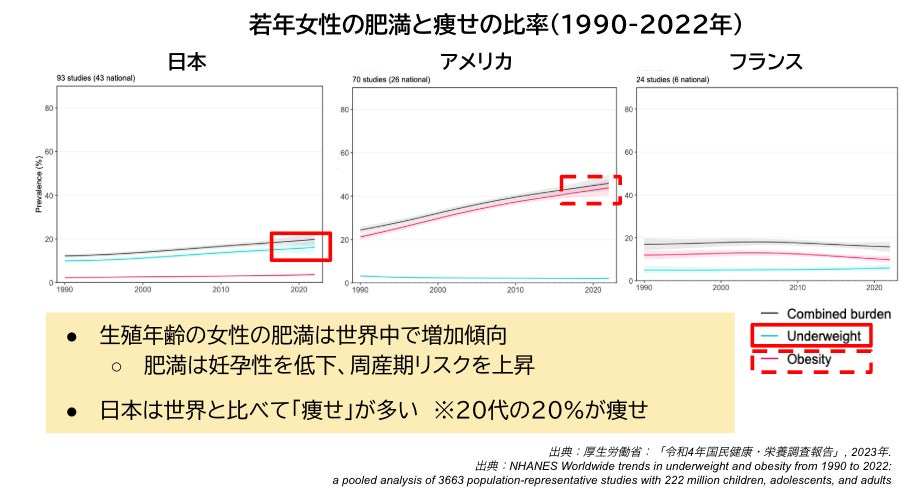

日本は若年女性の約20%がBMI18.5未満の「やせ体型」に該当し、これは米国(約5%)、フランス(約8%)と比較しても際立って高い水準です。SNSやファッション業界による痩身志向に加え、栄養教育の不足が深刻な背景要因となっています。

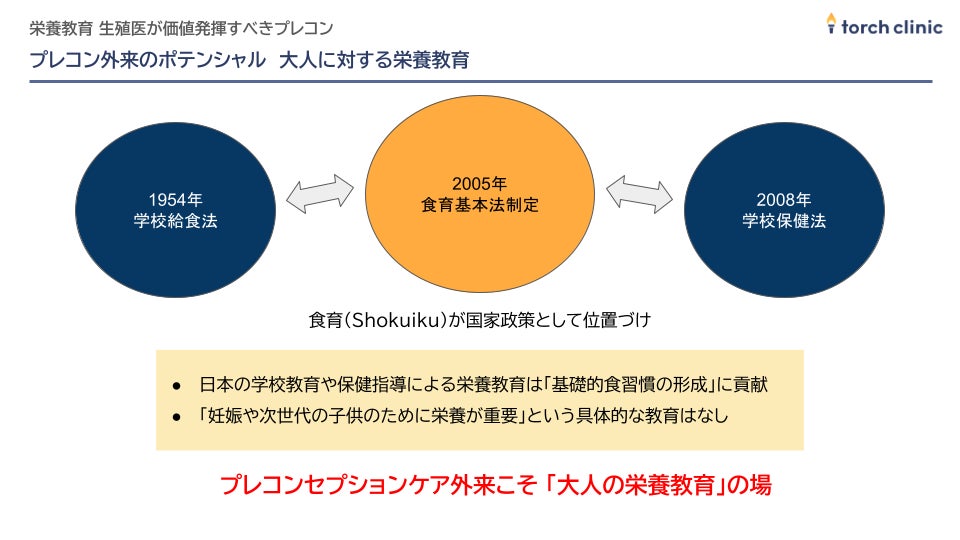

本来であれば、国としての栄養教育推進策が必要なところですが、日本の「食育基本法(2005年施行)」では、学校や家庭における食生活の重要性がうたわれているものの、「食文化」や「生活習慣病予防」に重点が置かれており、「妊娠に適した栄養」や「プレコンセプション期に必要な栄養素」についてはほとんど取り上げられていません。妊娠準備期に必要な葉酸、鉄、亜鉛、ビタミンDといった「リプロダクティブヘルスに特化した栄養教育」は、学校教育はもちろん、職域や自治体レベルでも体系的に実施されていないのが現状です。

2024年4月に日本肥満学会が「女性の低体重/低栄養症候群(FUS)」を公式に定義し、若年女性の痩せ志向が栄養障害と妊孕性リスク、周産期リスクを伴う症候群であることを指摘しています。

■日本特有の課題:不妊・不育

加えて、日本では妊孕性リテラシーが国際的に見ても著しく低く、背景には性教育の遅れがあります。中学・高校の教育指導要領において「妊孕性」をテーマに扱わないことも課題のひとつです。こうした知識不足は妊活の開始の遅れにつながり、結果として妊孕性の低下や不妊症の増加を引き起こしていると考えます。

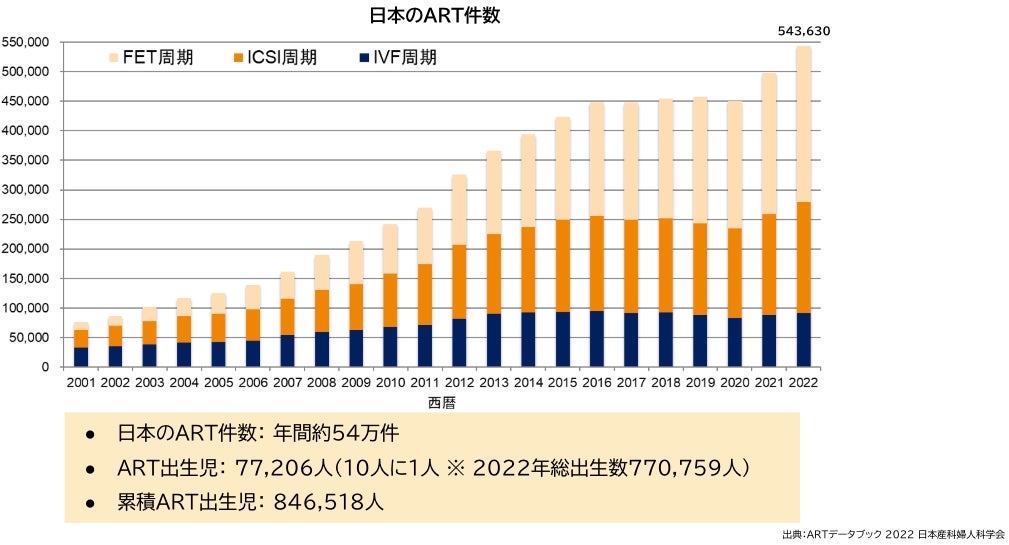

2024年の出生数は68万6061人と過去最低を更新し、少子化の進行が深刻さを増しています。2022年にはARTによって7万7206人が生を受け、これは同年の総出生数の約10%に相当します。 現在10人に1人の子どもがARTによって生まれている計算となり、生殖医療の重要性は一層高まっています。

現代の日本では、家族観やライフスタイルの多様化が進み、かつてのように家庭や学校で自然と家族計画を考える機会が得られにくくなっています。このような環境の中で、子どもを持つことを意識しながらも、具体的な計画を描けないカップルは少なくありません。そのため、生殖医療医が大人に対して妊孕性教育を行い、正しい情報提供と個別カウンセリングを通じて、将来の家族形成に向けた意思決定をサポートすることが、これまで以上に重要になっています。

■ART施設が担うプレコンセプション外来の価値とは

torch clinicでは、プレコンセプションケア外来(以下、プレコン外来)を、単なる「妊娠準備」や「検査提供の場」ではなく、お二人が将来の家族形成について考え、選択し、行動に移すための「意思決定支援の場」と位置づけています。

生殖領域におけるプレコンセプション外来の意義

「自己認知」と「次の一歩」を引き出す“行動変容の起点”

① 検査をフックとした「自己認知」と「栄養・妊孕性教育」の機会創出(TTDの短縮)

多くの方が、妊娠や妊孕性について正しい知識を得る機会がないまま成人しています。torch clinicでは、まず「検査」をフックに、

-

ご自身とパートナーの身体状態を把握する“自己認知”

-

妊孕性と栄養に関する正しい教育

の機会を同時に提供しています。

これにより、「Time to Diagnosis(TTD)」=妊孕性や健康状態を“正しく診断、理解するまでの時間”を大幅に短縮できます。適切な情報収集とその理解が意思決定に向けた第一歩となります。

② ネクストアクションの可視化と、行動変容を促すナッジ(TTTの短縮)

torch clinicでは、カップルの医学的情報や社会的情報、価値観をもとに、「今後の推奨行動」を明確にし、“次に何をすべきか”を視覚的・具体的に明示します。

このような“ネクストアクションの可視化は、知識を得るだけで終わらず、必要な行動変容につなげるための「ナッジ」として大きな役割を果たしています。

結果として、「Time to Treatment(TTT)」=必要な介入・治療に至るまでの時間を短縮することができ、将来希望する妊娠の可能性を広げる支援となります。

ART施設にプレコンセプション外来を設置する価値

「専門性」「個別性」「シームレスな移行」により実現する“計画的な家族計画実現”

① 専門的検査と評価、男女双方を同時に支援できる体制

生殖医療(ART)専門施設では、医師・胚培養士・看護師・心理士といった生殖領域の専門職が連携して診療を行っています。そのため卵巣予備能の指標であるAMH(抗ミューラー管ホルモン)検査や精液検査といった専門的解釈が必要な検査の実施はもちろん、結果から導き出される選択肢まで含めた高度な妊孕性評価を、男女双方に対して実施可能です。異常か異常でないかのみでなく、選択肢の提示まで行うことが検査を受けるカップルにとって大変重要です。

② 男女の医学的・社会的背景と価値観を踏まえた“個別家族計画”の支援(TTPの可視化)

ART施設には、多くの不妊症患者様に提供した医療サービスの経験およびデータが蓄積されております。そのデータとカップル個別の妊孕性、そして価値観(挙児希望数・妊娠希望時期・就労状況など)を把握した上で、将来の家族形成を見据えたシミュレーションを提示しています。

たとえば、「◯歳で第1子を希望するなら、今どんな準備が必要か?」

「現在の妊孕性から、将来第2子を希望する際に予想される妊娠率、選択肢は?」

といった具体的かつ行動可能な未来像を共有することで、「Time to Pregnancy(TTP)」=家族計画の最終実現に至るまでの時間を計画的に進められるようサポートしています。

③ 検査・教育・治療がシームレスにつながる環境(TTPの短縮)

ART施設では、プレコンセプションケア外来から治療フェーズへの移行がスムーズかつタイムレスに行える体制が整っています。

たとえば、「今は検査だけ」「将来のために情報を得たい」と来院された方でも、

検査でリスクが判明した場合に、適切な治療方法をはじめとした選択肢を提示

栄養改善が必要な方には速やかな食事指導とサプリメントの提案

卵子凍結やパートナーの検査が必要な場合は、速やかに案内が可能

といったように、患者様のニーズに応じた個別対応をシームレスに提供できるのがART施設としての強みです。

つまり、プレコンセプション外来は単なる“妊娠支援”の場ではなく、妊娠までの“診療の入口”として機能し、さらには家族形成を支える継続的な支援基盤となり得るのです。

■実績データから見る“行動変容”の実際

torch clinicには、開院から3年間で7,600名以上の方が来院されました。そのうち約39%は「不妊治療ではなく、自身やそのパートナーの身体について知りたい」という目的で受診されており、プレコンセプションケアの認知や関心が高まっていることがうかがえます。

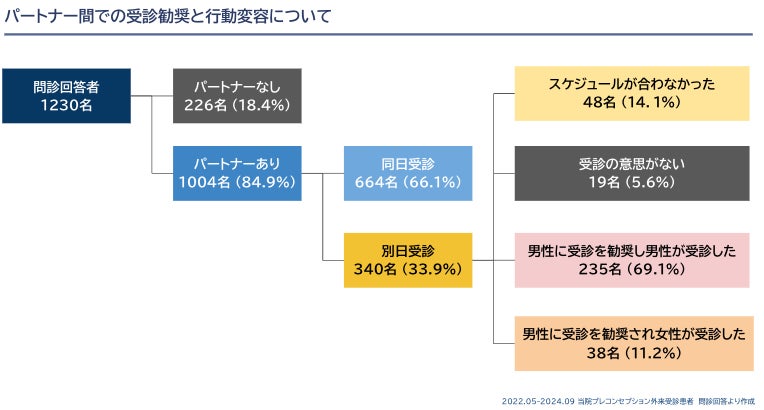

以下はプレコンセプションケア外来を受診した女性1,230名の分析結果です。興味深いのは、女性単独で受診したケースのうち約7割が、後日パートナーを同伴して再受診していた点です。これは、適切な情報提供とカウンセリングが行動変容を促している可能性を示唆しています。

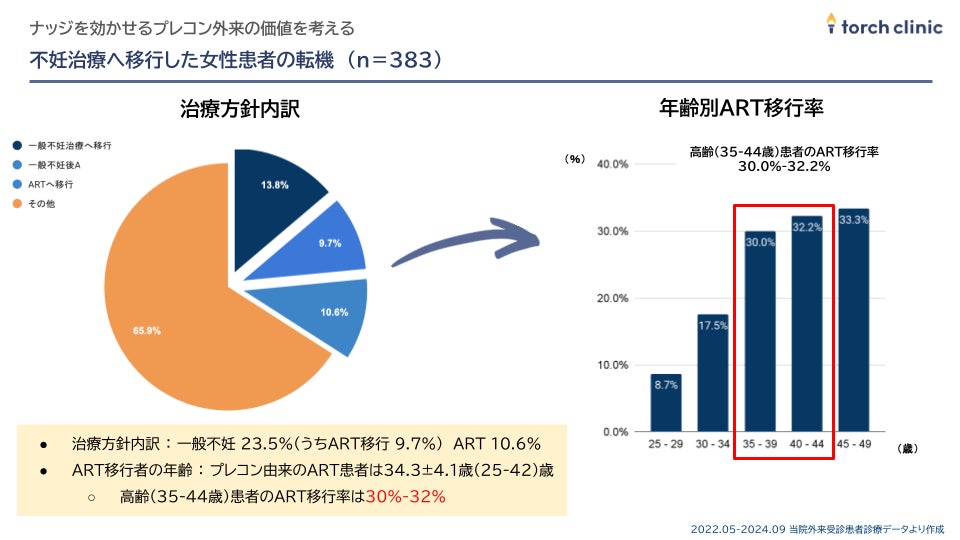

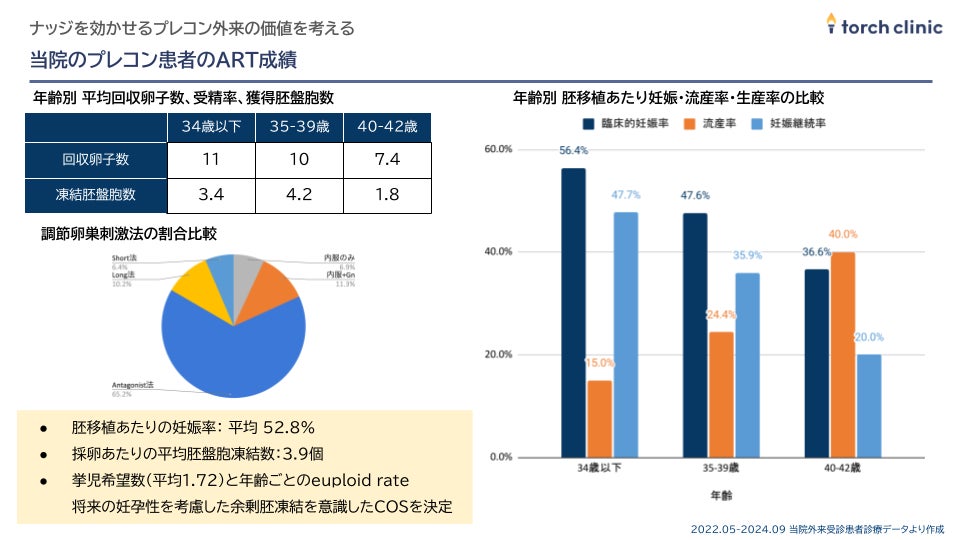

また、プレコンセプションケア外来を経て不妊治療へ移行した女性は全体の3割を超え、ARTに進んだケースにおける平均妊娠率は52.8%を記録しています。1回の採卵あたりの胚盤胞凍結数も平均3.9個と高く、将来の第2子・第3子を見据えた余剰胚獲得(家族計画の実現)にも寄与しています。

■まとめ:未来を変える“接点”をプレコンセプションに

-

プレコンセプションケア外来は少子化時代の“切り札”となり得る医療モデルであること

-

行動変容を促す情報提供・カウンセリングとナッジ型アプローチが重要であること

-

ART施設において実施することで、検査・教育・治療がシームレスに接続可能であること

プレコンセプションケア外来は、少子化時代における“切り札”となり得る医療モデルです。その鍵を握るのは、行動変容を促すカウンセリングと、ナッジ型のアプローチ。そしてART施設との連携によって、検査・教育・治療がシームレスに接続できる点が大きな強みです。

プレコンセプションケア外来は、いままさに患者と社会の“分岐点”に立つ診療の在り方といえるでしょう。少子化時代の医療者に求められるのは、単に妊娠を支援するのではなく、「未来の家族像をともに描く」姿勢であると考えます。

■発表者

医療法人torch clinic理事長・恵比寿院院長 市山卓彦

2010年 順天堂大学卒。国内に約1,000名程の生殖医療専門医。年間7000周期の高度生殖医療を行う西日本最大の不妊治療施設セントマザー産婦人科を経て、前職の順天堂大学浦安病院では不妊センターの副センター長を務める。2019年には国際学会で日本人唯一の表彰を受け、2021年の同学会で世界的な権威と共に招待公演に登壇するなど研究の分野でも注目されている。2022年5月 torch clinicを開院。2023年10月医療法人torch clinicを設立し、理事長に就任。

【資格】

日本生殖医学会生殖医療専門医

日本産科婦人科学会専門医

日本産科婦人科学会専門医指導医

臨床研修指導医

日本生殖心理学会評議院

■クリニックの特徴

「赤ちゃんを授かることも、仕事もやりたいことも、あなたをあなたらしくしているものたちを大切にしてほしい。」をモットーに開院しました。高い臨床成績の提供はもちろん、心身的な負担の軽減や、就労と両立ができるよう、DXを活用した「効率性」と患者様ごとのテーラーメイドの医療提供とライフプランの実行を行う「暖かさ」を融合させたクリニックを2022年5月に開院して以来、一貫して目指しています。恵比寿院に加え2025年3月より上野院を開設いたしました。

<クリニック概要>

クリニック名:torch clinic(トーチクリニック)

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-3-14 恵比寿SSビル8階

電話:03-6447-7910

アクセス: JR『恵比寿』駅 東口徒歩1分、 日比谷線『恵比寿』駅 徒歩3分

<運営組織>

法人名:医療法人社団torch clinic

代表者:理事長 市山卓彦

設立:2022年5月

事業内容:婦人科(一般不妊治療、高度生殖医療、卵子凍結)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 商品サービス

- ダウンロード