奈良博『超 国宝』展で公開された“厄除け・疫病除けの寺宝”「八雷神面」を、75年ぶりの帰還へ。日本仏教のルーツ寺院「元興寺」の復興を目指すクラウドファンディングがスタート

奈良時代は国家安寧を祈る七大寺の一つであった元興寺(がんごうじ)。無住となり危機に瀕した古刹が、歴史的寺宝「八雷神面」を里帰りさせ、信仰と大伽藍の復興ロードマップを始動します

宗教法人元興寺(所在地:奈良県奈良市、代表:池田圭誠)は、平城京への遷都に伴い法興寺(飛鳥寺)の別院として718年に建立された“日本仏教のルーツ”とも言える寺院です。この度、幕末の火災で焼失を免れ、現在奈良国立博物館に寄託されている歴史的寺宝「八雷神面」を75年ぶりに里帰りさせ、「厄除け・雷除け」の信仰を復活させるプロジェクトを立ち上げました。檀家を持たず、無住状態が続く中、劣化が深刻化している寺院の復興および寺宝安置のための本堂改修、セキュリティ強化、庫裏の設備改善に関わる費用を、クラウドファンディング「READYFOR」にて募ります。目標金額は1215万円です。銀行振込による事前申し込みは先着順ですでに受付を開始しております。READYFORオンラインでの申し込みは12月3日から1月31日まで実施いたします。壮大な復興ロードマップの「序章」となるプロジェクトへの皆さまのご協力をお願いいたします。

「八雷神面」里帰りプロジェクトの背景

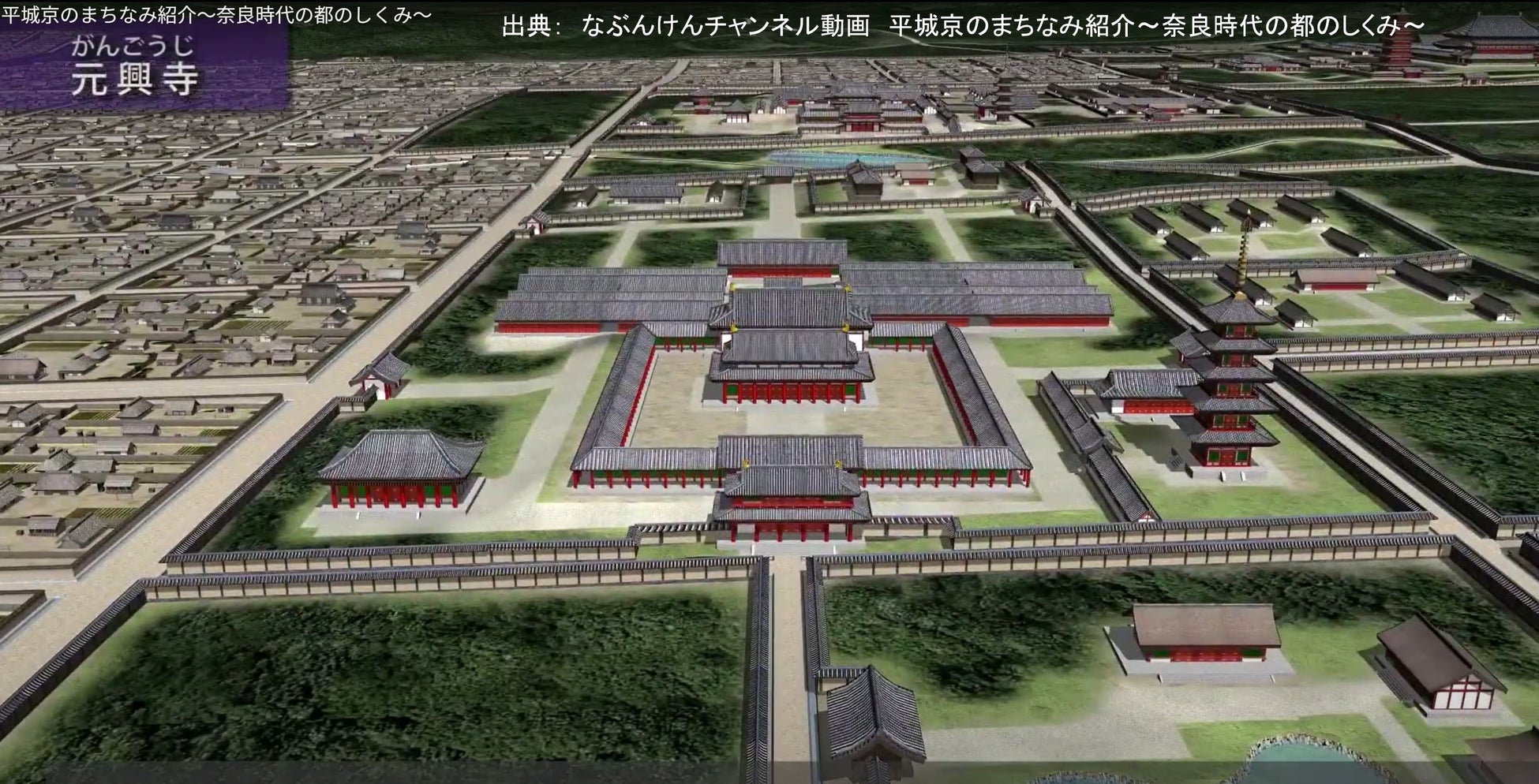

元興寺は、平城京への遷都に伴い日本仏教の普及の元となった法興寺(飛鳥寺)の別院として718年に建立され、奈良時代には国家安寧を祈る七大寺の一つとして大伽藍を有しておりました。

元興寺は現在、3つの寺院に分立しています。「八雷神面」は、私たちが復興に取り組んでいる五重大塔と観音堂がかつて存在した東塔院跡に建つ華厳宗元興寺に属する寺宝です。幕末の1859年に発生した火災により、大塔や観音堂はいずれも焼失しましたが、八雷神面や国宝薬師如来などのいくつかの文化財は焼失を免れ、他所で保管されることとなりました。昭和初期に寺宝は当時の住職の努力により一度返還されましたが、その後寺宝は再び博物館寄託となりました。そして、遂に当寺は2023年に無住となり、寺域や建物の劣化がさらに深刻化しました。

各所の劣化・傷みや維持管理の必要性

劣化した本堂荘厳

障子の痛みや隙間ができた建具

境内の高木の整枝選定や不用品廃棄

庫裏の屋根の傷みと雨漏り

檀家のない当寺では自己の収入や補助金などに頼りながら修繕や維持運営を行っていかねばなりません。

1)市指定文化財がある本堂については、外壁や構造、セキュリティなどの基本的部分に一部補助金が出ますが、約100年近く経つ本堂の設えや建具、八雷神安置場所工事、備品購入については自費での実施となり、約185万円の費用が必要です。

2)庫裏はもともと居住用の設備であり、行事などで多くの方々をおもてなしできる仕様ではありません。トイレの増設や和室のエアコン取り付け、さらには一部の廊下の雨漏りがひどく、屋根や樋の修繕工事が必要で、これらにも約490万円の費用を要します。

上記以外に、八雷神面の輸送費、広報のためのホームページ開設、門前掲示板設置、不用品廃棄費用など合計約290万円が今回必要となっております。

3)将来の発掘調査や収蔵庫建設の膨大な費用も想定されていますが、今後は拝観や授与品販売、席貸し事業などで、月次で発生する光熱費や通信費、セキュリティ利用料、庭園維持費、借入金返済、最低限の人件費などの10万円超の経費をカバーしつつ蓄えを着実に増やすことが必要です。

また、私たちは、有識者の方々のアドバイスを受けながら、元興寺の本来あるべき復興計画について検討しました。

それは、

(1)発掘事業実施による元興寺歴史真性の更なる解明

(2)収蔵庫建設(または収蔵庫機能を持つ本堂再建築)と博物館からの寺宝返還

(3)古来からの信仰参拝や行事の復活

という壮大なロードマップです。

今回、この「八雷神面を当寺に戻す」プロジェクトは、このロードマップの序章となります。

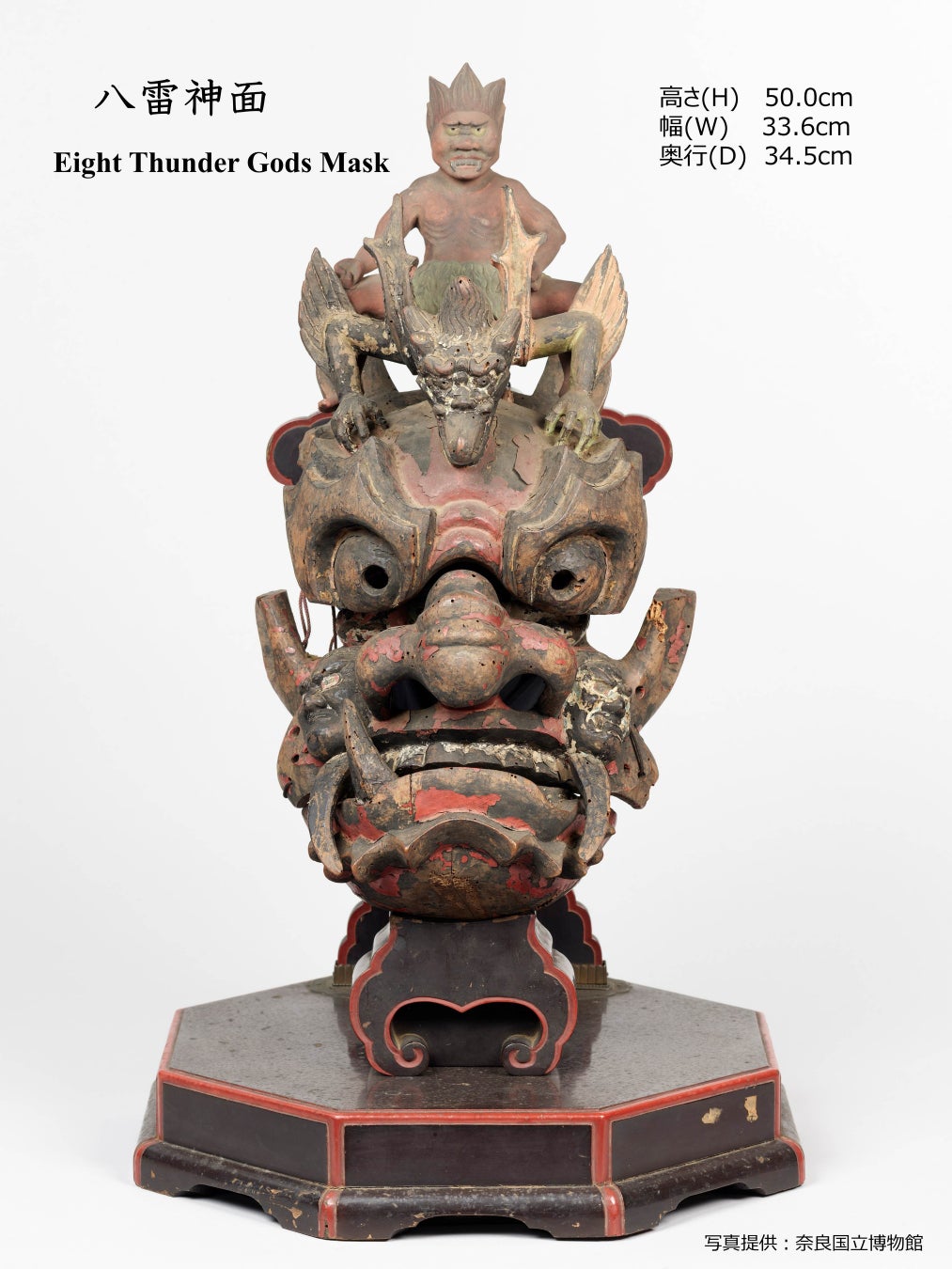

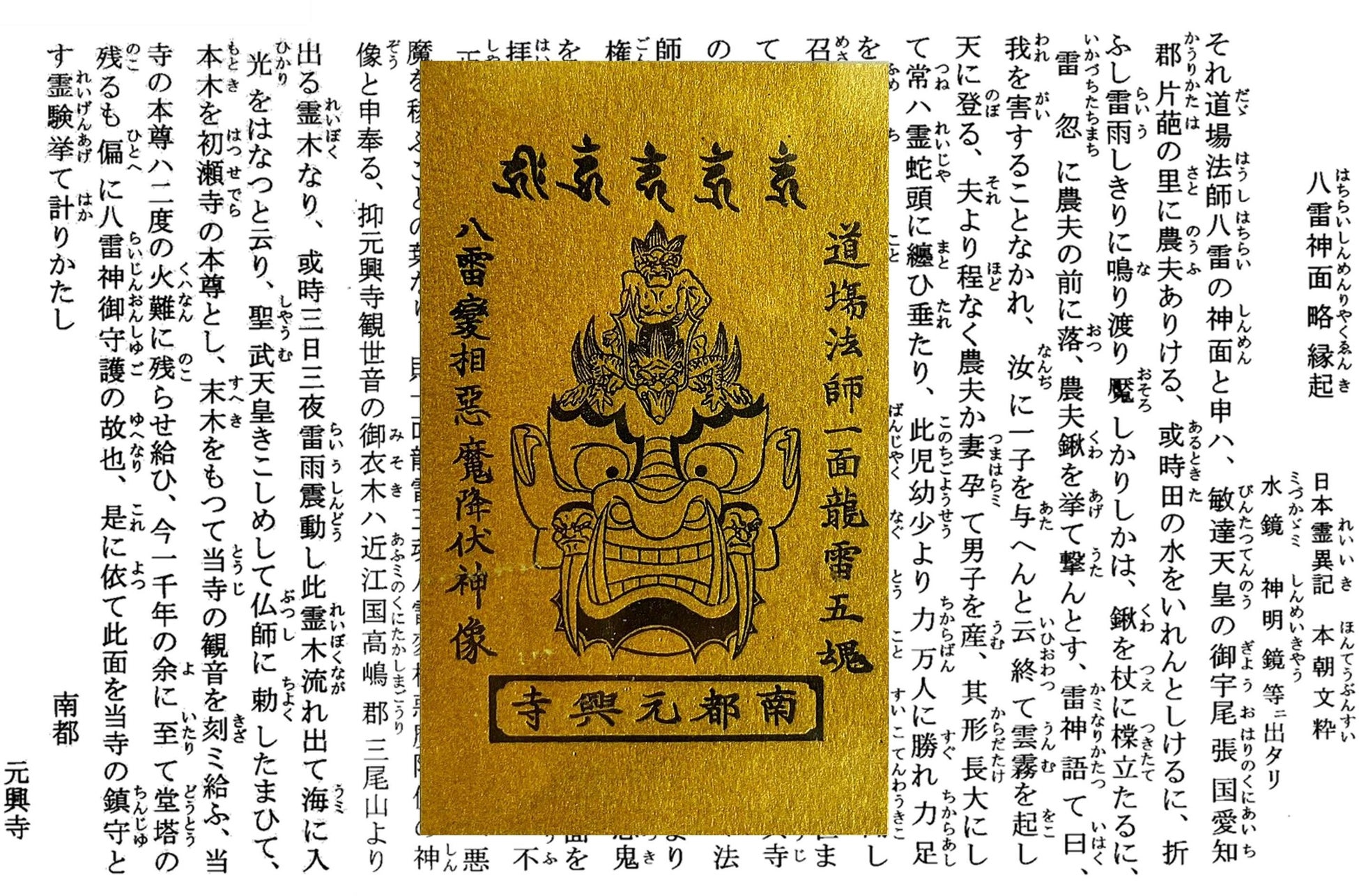

「八雷神面」とは

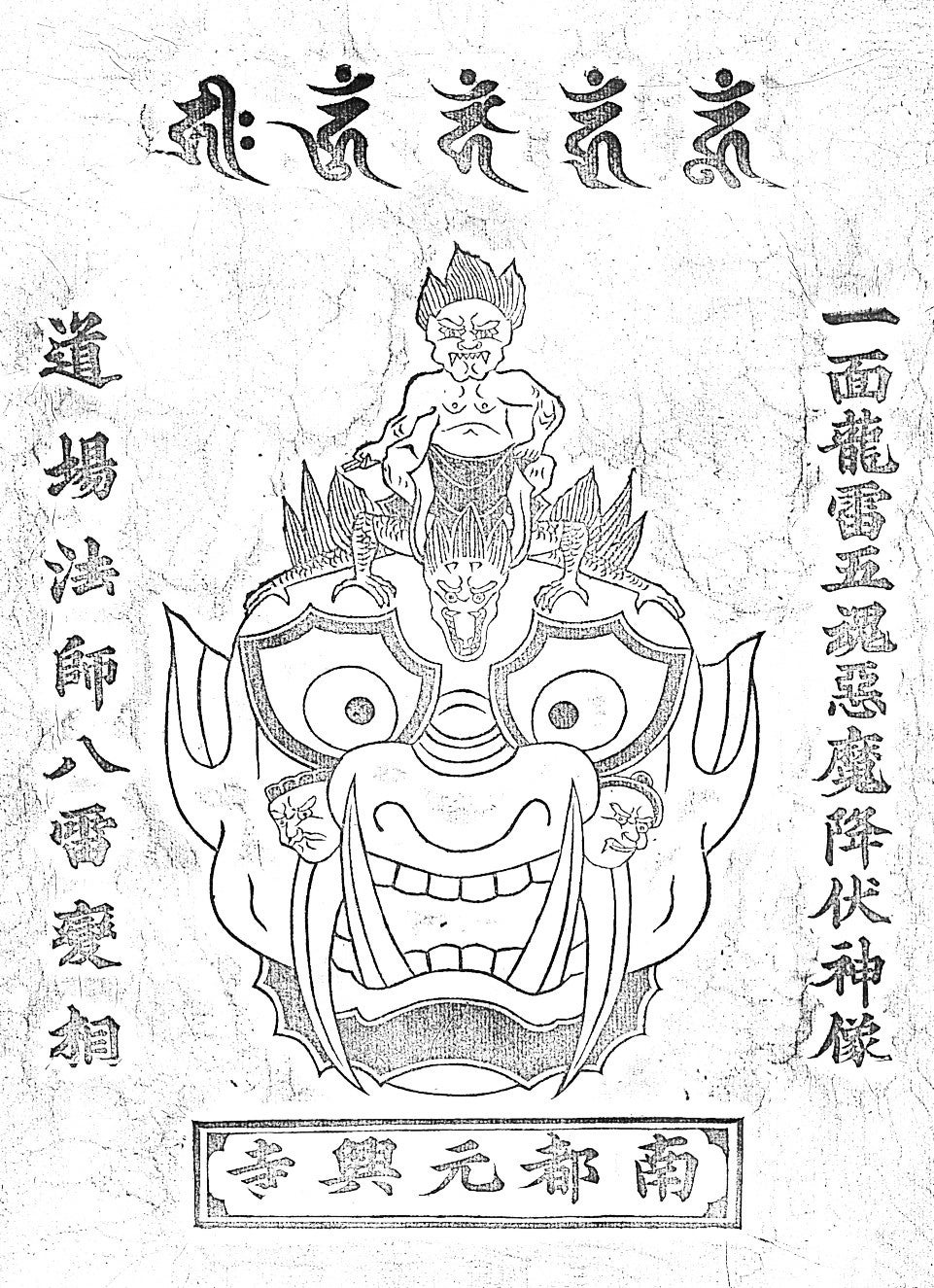

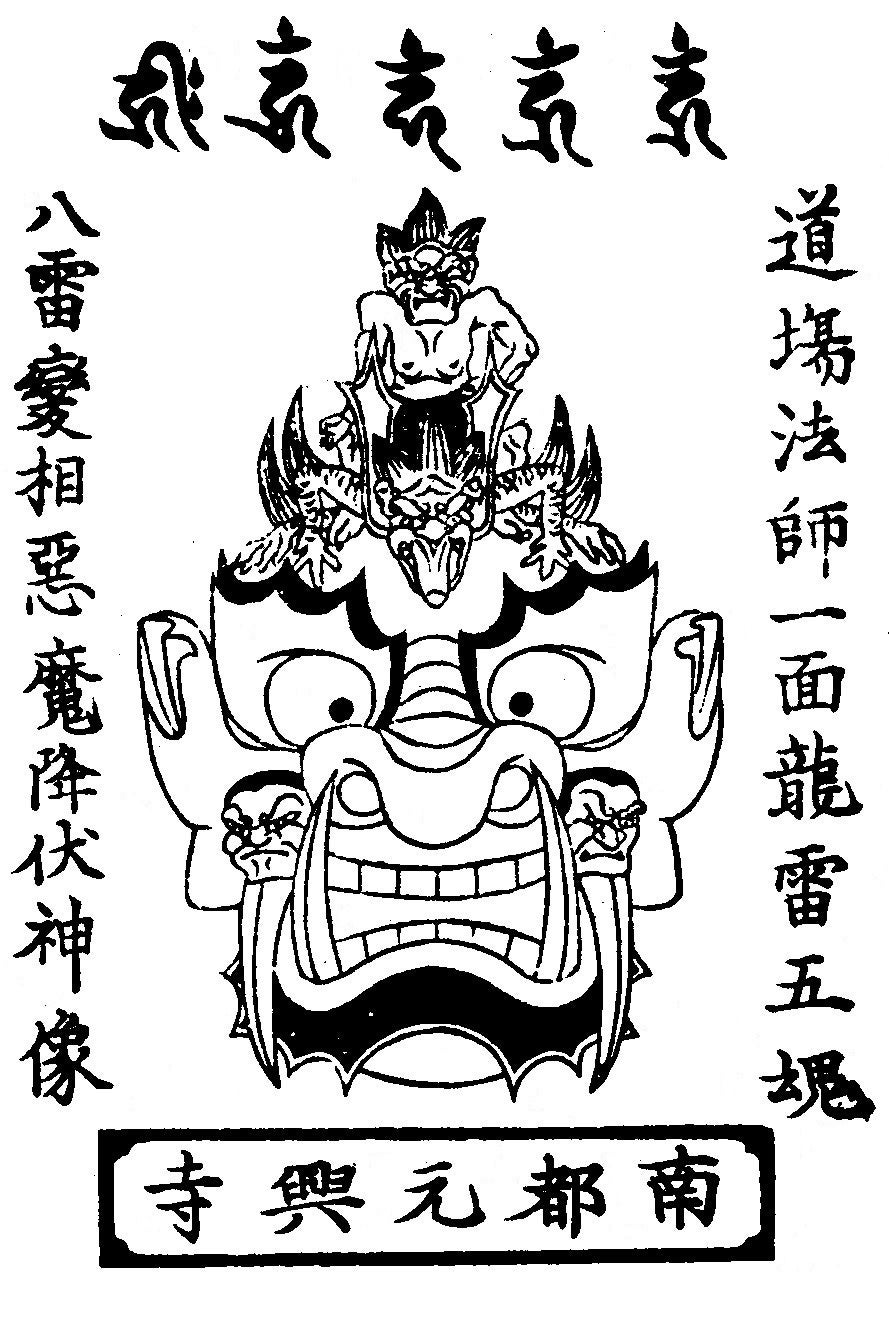

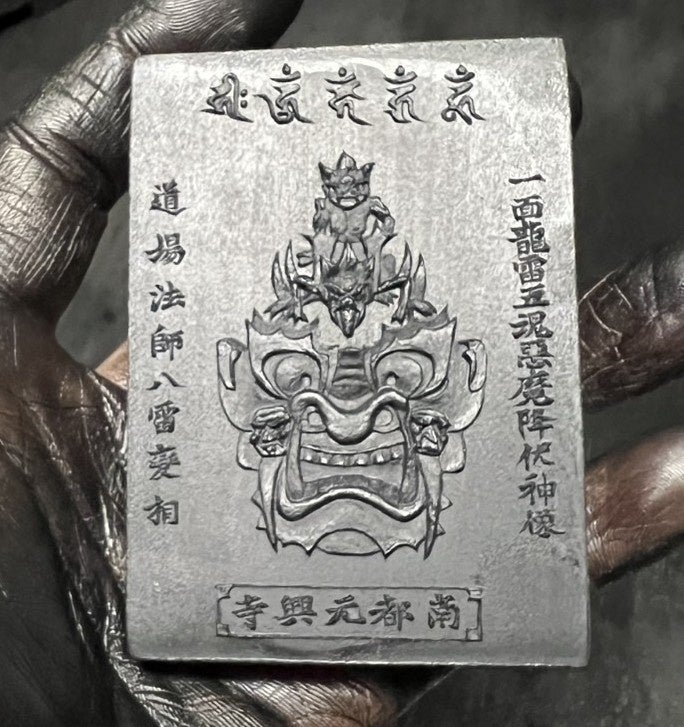

9世紀に薬師寺の僧、景戒が記した仏教説話『日本霊異記』には、雷の申し子である道場法師(どうじょうほっし)が元興寺で鬼を退治する話が登場します。尾張の国で雷神を助けた夫婦が授かった子供は、怪力の持ち主で、力士となり様々な活躍をします。そして成人して元興寺にて出家し、道場法師となります。元興寺で夜な夜な現れ悪さをする鬼を退治すべく闘うのですが、その際法師が八雷神の鬼神の形相となったと言われ、この形相を表す面が信仰の対象となりました。江戸時代には、観音堂などの修復のためにしばしば開帳され、その霊験を広めるために『八雷神面略縁起』が作られました。この神面を拝すれば「疫病疫難を払い、雷火の難を遁れ、生霊・死霊・不正の邪鬼を除く」とのご利益が説かれて版木が作られ、護符が刷られていました。その後、19世紀には雨乞いのために開帳されるようになり、県内の農村から貸し出しを希望する声もあったと伝えられています。また、奈良奉行であった川路聖謨が訪問した際には、厨子に収められていたことが記録されています。

八雷神面は、室町時代後期から江戸時代前期にかけて作られたとされ、作者は不詳です。 八体の雷神は、八雷神そのものに加え、頭上の小鬼、龍、頬の二魂(顔)、さらに面の上部を外した際に現れる三魂(顔)を含め、合計八つの顔で表現されていると考えられます。

「八雷神面」は、昭和25年に奈良国立博物館に寄託され、長らく日の目を見ませんでしたが、過日の「超国宝~祈りのかがやき~」で興福寺の天燈鬼・龍燈鬼とともに展示され話題を呼びました。この企画展後は再び奈良国立博物館で寄託収蔵されている状態です。来春より、当寺では週末の拝観だけでも定常化し、この八雷神面を本堂に戻すことで、引き続き多くの方々にご参拝いただきたいと願っております。

壮大な「元興寺復興ロードマップ」と、本プロジェクトの位置付け

観音堂と五重大塔があったこの元興寺(東塔院跡)を江戸時代以前の姿や営みに戻すには、究極的には五重大塔や観音堂を再建するという気の遠くなることになってしまいますが、有識者の方々に伺った結果としては、「まず、少なくとも国宝薬師如来像と重要文化財十一面観音を当寺に戻すこと。そのための収蔵庫機能がある本堂の再建が中期的な目標であろう」とされています。 しかしながら、実は本堂の地下部分(そして五重大塔跡の地下部分も)は、本格的な発掘調査がなされておりません。つまり、この究極の2つの寺宝を戻すだけでも、当寺としては、発掘調査費用、収蔵庫機能付本堂再建費用の2つの巨額予算を要する大事業を成し遂げなければならないのです。この大日程の計画策定はまだこれからの仕事です。私たちは、まずは本プロジェクトにて、八雷神面信仰の復活を目指し、その成功をもって将来の大事業へと段階的に進めていきたいと思っています。

クラウドファンディングの概要

・プロジェクトURL: https://readyfor.jp/projects/gango-ji01

・クラウドファンディング実施期間: 2025年12月3日(水) ~2026年/1月31日(土) 23:00

・受付窓口: クラウドファンディングサイト「READYFOR」 https://www.readyfor.jp/

・使用用途: 工事費、備品購入・設備導入費、広報充実費、授与品開発費などとして活用させていただきます。(詳細は、上記「八雷神面」里帰りプロジェクトの背景を参照)

・リターン(返礼品): 5,000円~ 全11種類の支援コース(詳細は下記「リターンの紹介」を参照)

・リターンのお届け時期: プロジェクト終了後2026年6月末までにお届け予定

・事前申し込みが可能です。こちらのリンクにあるチラシの手順にて、先着順にて事前申し込みとご入金を受け付けております。

d159657-4-bff58ec8307c28244d6f4c7e12668b96.pdf【事前申し込みに必要な情報】(申し込みは、メール、郵便、FAXのいずれか)

ご芳名およびよみがな、 ご住所、お電話番号、メールアドレス、選択コース(リンク先チラシの詳細リストよりお選びください)、勧進帳へのご芳名記帳(該当する返礼品を選択された場合)

【振込先】

南都銀行(0162) 本店営業部(010) 普通預金 2612857 ガンゴウジ

リターン(返礼品)のご紹介

主なリターン(返礼)品は以下のとおりです。

八雷神面御守カード(金色)(祈祷済)

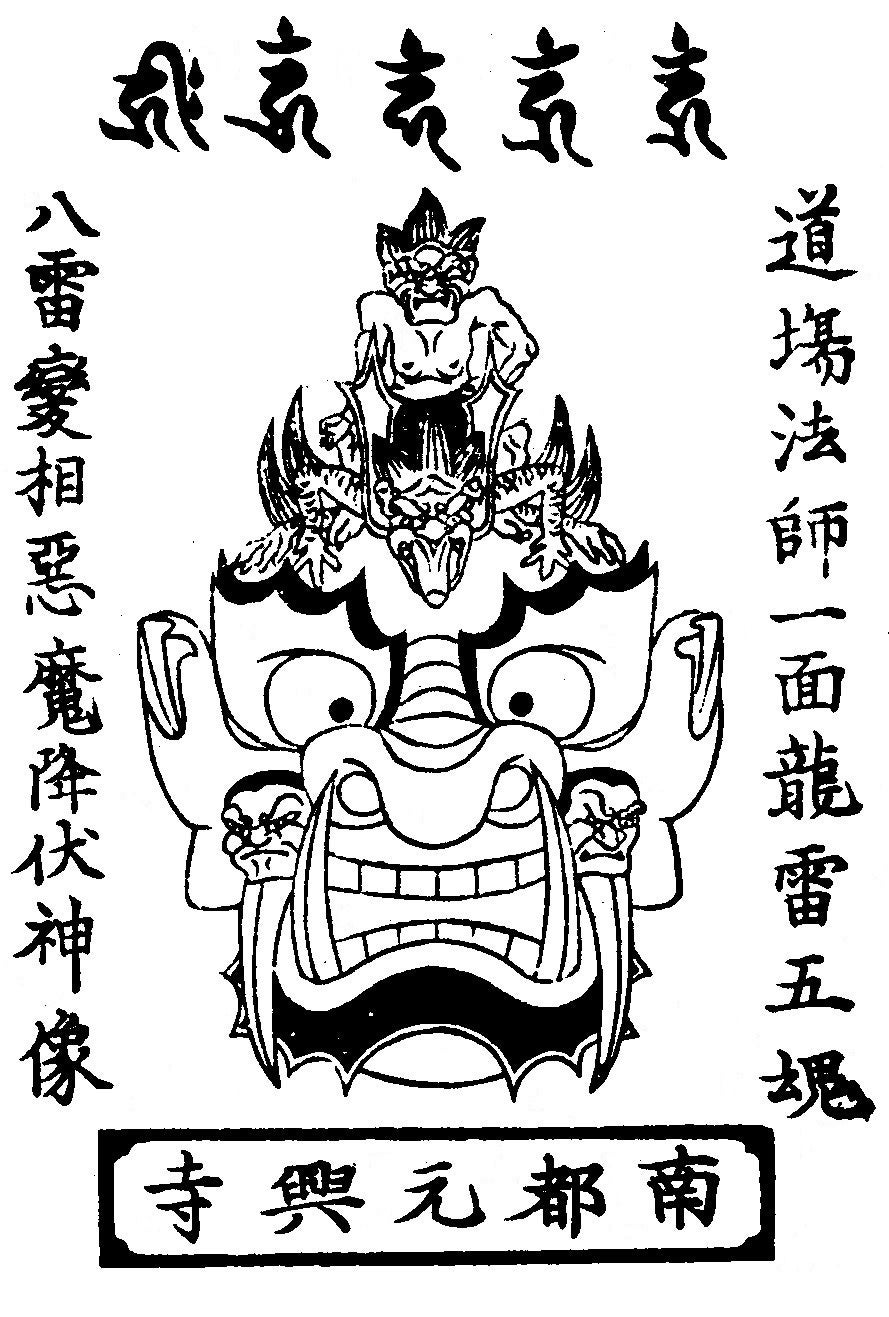

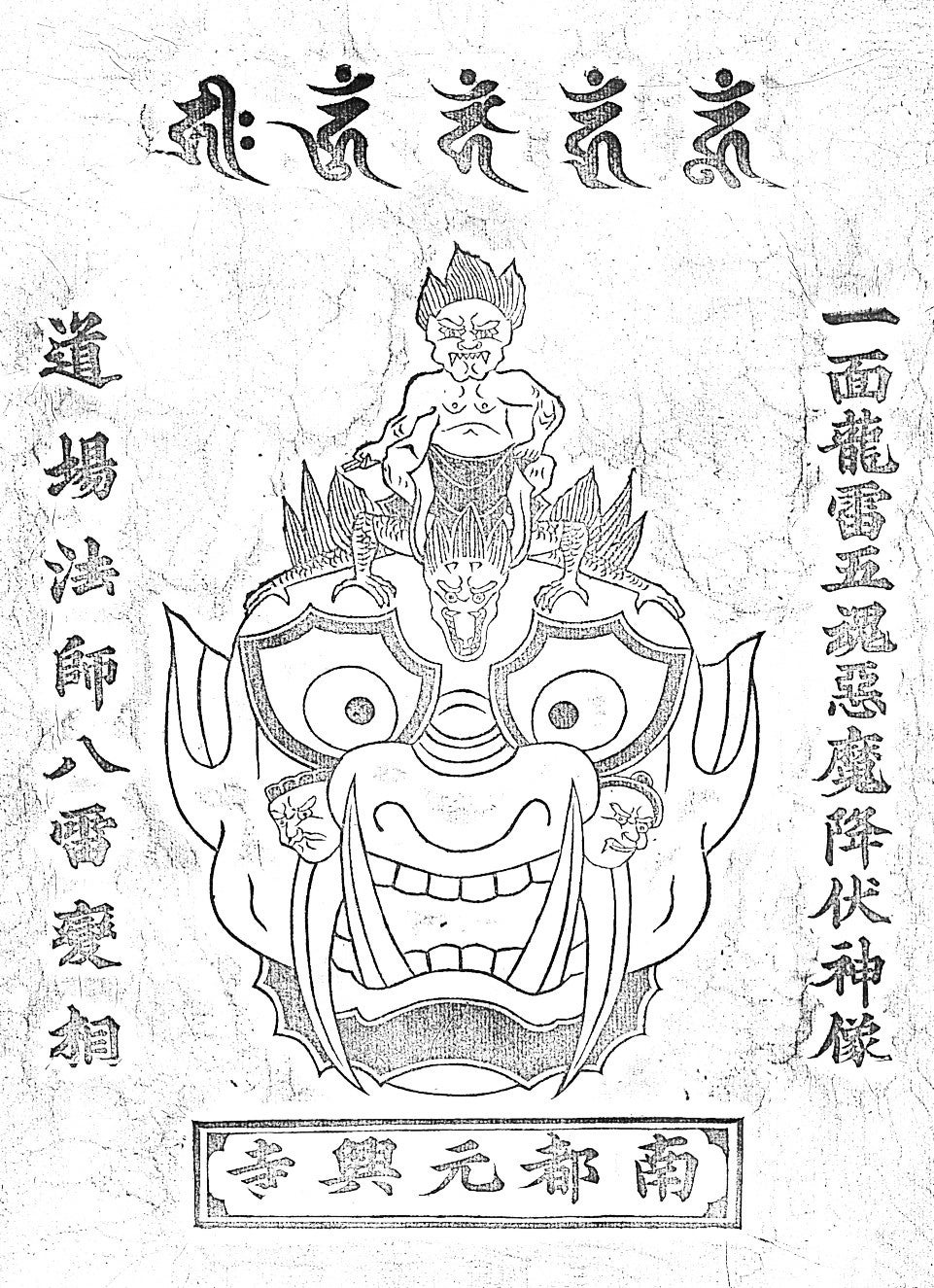

昭和初期、水野圭真和尚が八雷神面厄除信仰を復活すべく作った護符のデザインを基にしたお守りカードです。江戸時代につくられた八雷神面略縁起版木文を活字に起こしたものもお付けしております。

(支援金額:5,000円+システム利用料220円)

八雷神面護符 (祈祷済)

当寺に現存している護符の版木は 江戸時代のもの、昭和時代のものです。八雷神面が博物館に寄託されてからは、これらの版木を実際に手刷りした護符を授与してきたことはなかったのではないかと思われます。

今回は特別に限定数をそれぞれの版木で手刷りし、お送りいたします(下記画像は手刷りした護符そのものではありません)。新たに令和版の護符(こちらは数量限定なし)もデザイン考案中であり、返礼品に加えたいと考えております。(支援金額:令和版10,000円/昭和版50,000円/江戸期版300,000円+システム利用料220円)

江戸版木護符

昭和版木護符

令和版木護符

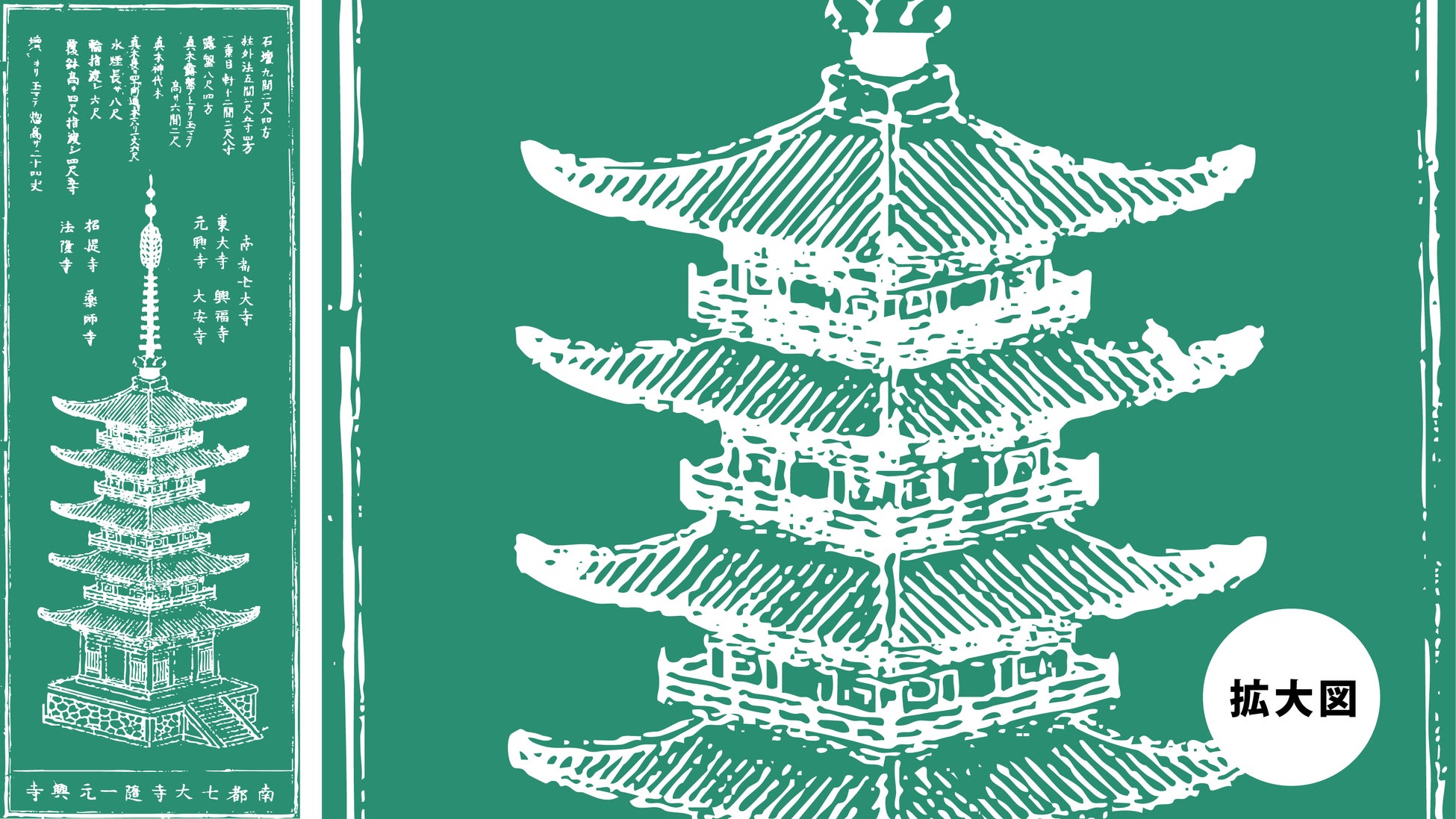

南都元興寺五重大塔てぬぐい (90x33cm)

はるか昔から人々の生活に寄り添ってきた手拭いは、近年、世代や性別を問わず幅広く注目されています。今回、文政五年(1822)に行われた南都元興寺五重大塔修繕勧進帳のチラシに描かれた大塔図をもとに、新たなデザインでオリジナル手拭いを制作します。

この手拭いは、大阪で明治時代に生まれた伝統の染色技法「注染(ちゅうせん)」により、染料を布に注ぎ込むことで裏表ともに美しく染め上げ、独特のにじみやぼかしを特徴としています。(画像はイメージ図です)(支援金額:30,000円+システム利用料220円)

八雷神面固形墨

奈良は墨の一大生産地であり、数少ない熟練の墨職人や墨型彫刻師が手作業で今も墨や墨型を作り続けています。昭和版護符版木意匠を元に、「型集」佐藤奈都子氏に型制作を、龍禪堂に墨制作をお願いしました。

墨づくりはすべて手作業であり、また1年をかけて自然乾燥させますので多くつくることができません。すでに今期製作中のものから限定数をお届けさせていただきます。(7/24~10/19 なら工藝館の企画展「なら すみ きがた できるまで」にて展示されていたものと同じものです)

(支援金額:50,000円+システム利用料220円)

八雷神面(護符用昭和版木)Tシャツ

厄除、雷除け、疫病除けなどの為に授与されてきた護符用版木(昭和版)意匠を元に、Tシャツを限定数つくりました。(6.5オンスのしっかりしたTシャツです)(支援金額:30,000円+システム利用料220円)

令和8年4月の塔跡桜ライトアップ拝観ご招待

五重大塔焼失後、国内では珍しく十七の塔の礎石はすべて残っており、大きく育った桜の木が美しい景観をつくっています。

この通称「塔跡桜」の開花時期を狙い、十七の礎石すべてをライトアップし、本堂夜間拝観と併せてご鑑賞いただける特別企画にご招待いたします。(支援金額:50,000円+システム利用料220円)

南都元興寺歴史追体験ツアーご招待

文化庁 令和7年度「文化資源活用事業費補助金(全国各地の魅力的な文化財活用推進事業)」で造成されたツアーと同内容のツアーにご招待いたします。

住職池田圭誠が1日様々な体験を皆様とともにご一緒し、飛鳥から移ってきたこの寺の波乱の歴史トークや、奈良の笙演奏家「井原季子氏」の演奏、地元奈良町の酒造会社「奈良春日山酒造」さんによる日本酒テイスティング、当寺や奈良にちなんだ食材をつかった地元有名シェフプロデュース特別メニューのお食事などを楽しんでいただきます。(支援金額:300,000円+システム利用料220円)

元興寺(華厳宗)について

かつて、元興寺大伽藍の五重大塔と観音堂が建っていた寺域を継承する華厳宗寺院。本尊は弥勒菩薩。7世紀に飛鳥地域で使われたとされ、運ばれたきた礎石が今も境内に残る。初期の日本仏教布教に勤めた道昭のものとされる像や、日本における法相教学の大成者であった護命僧正のものとされる像も安置されている。五重大塔跡は現在国の史跡に指定されている。

■法人概要

名 称:宗教法人 元興寺

住 所:奈良市芝新屋町12

代表者:池田圭誠 (いけだけいせい)

facebook:https://www.facebook.com/kegon.gangoji

Instagram:https://www.instagram.com/_gangoji_

お問い合わせ先

担当 :井辻(いつじ)

TEL :090-6903-5048

FAX :0742-93-8865

E-mail:info@gango-ji.com

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- その他

- ビジネスカテゴリ

- 財団法人・社団法人・宗教法人

- ダウンロード