理想の上司No.1は「話しかけやすい」 1on1が「月に1回以上」と「半年に1回以下」で上司部下の関係性に約20%の差 「表層マネジメント」は”安心して対話できる上司の姿勢”で回避

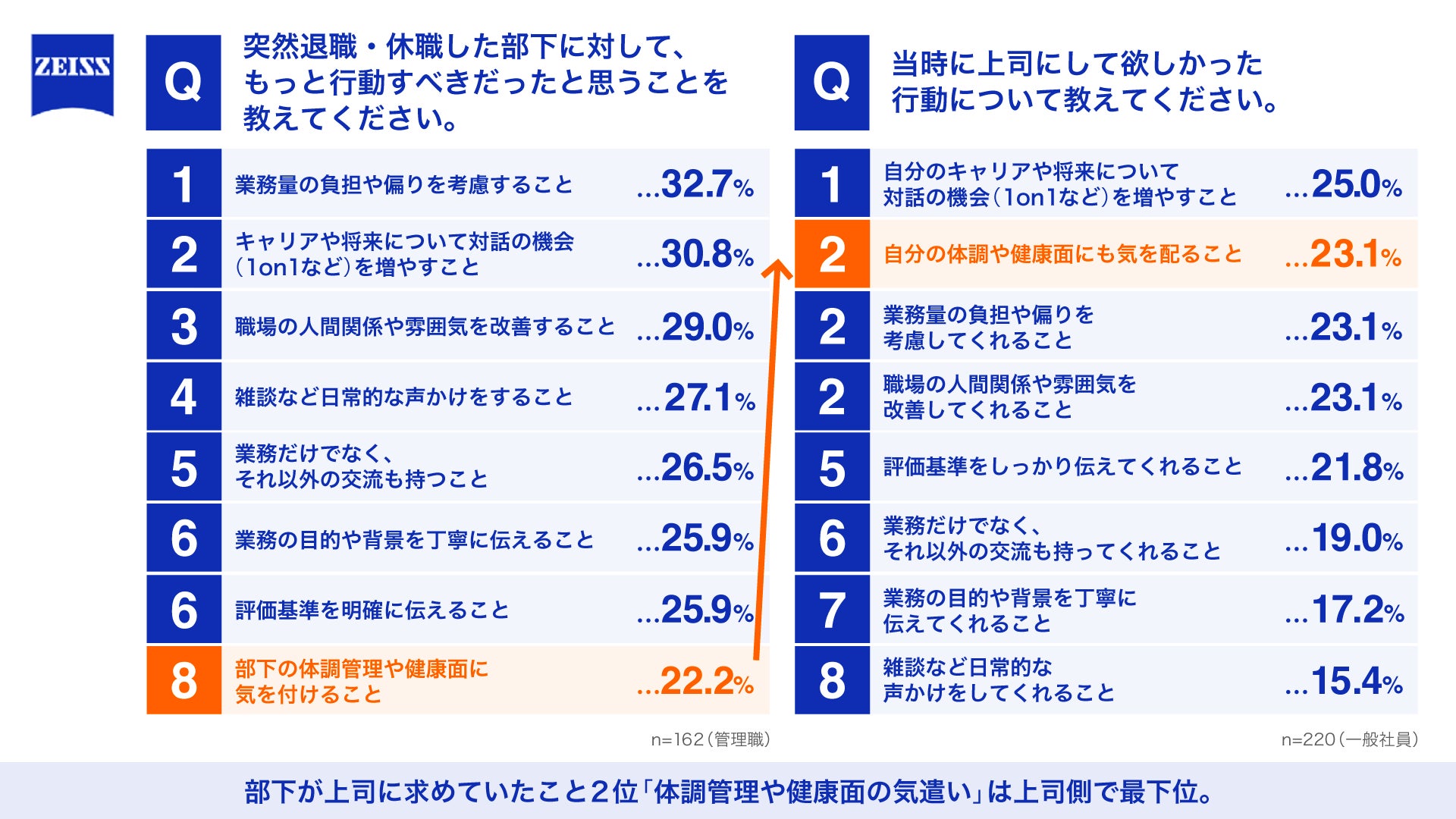

上司にしてほしかったこと2位「体調管理や健康面の気遣い」も、上司は気が付かず 退職時の”部下の本音”と“上司の後悔”のギャップが浮き彫りに

光学・精密機器の開発製造を手掛けるカールツァイス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:ヴィンセント・マチュー)は、全国の管理職500名、一般社員500名を対象に「ビジネスパーソンの上司・部下の関係性に関する調査」を実施いたしました。当社は、カメラ用レンズや顕微鏡などを通して「物を見ること」を追求するだけでなく、コーポレートアイデンティティ「Seeing Beyond」を掲げ、「視る力」、つまりは「本質を見抜き、可能性を広げ、未来を切り拓く力」の重要性を社会に発信しています。

【調査結果サマリ】

①理想の上司No.1は「話しかけやすい」で、安心して対話できる上司の姿勢が部下のモチベーションを左右。

一般社員の半数以上が「上司を気遣って言いたいことを我慢」し、モチベーションを低下させる上司の言動No.1は「アドバイスばかりで意見を聞いてくれない」。

②1on1の頻度、「1ヶ月に1回以上」の上司の約86%が部下との関係性良好、「半年に1回以下」よりも約20%高い傾向に。

また1on1で本音を言えている一般社員の約9割は「退職・休職を検討したことない」と回答。

③約3人に1人の管理職が突然の部下の休職・退職を経験。

部下の退職に対して行動すべきだったこと最下位は「体調管理や健康面の気遣い」、一方で部下が「してほしかったこと」としては2位にランクイン。

“上司の後悔”と”部下が求めていたこと”にギャップが発覚。

【調査の実施背景】

近年、SNSやAIの活用が当たり前となり、誰もが膨大な情報にアクセスできる時代となりました。その一方で、AIが生成する事実と異なる情報(ハルシネーション)や、SNSに流れる断片的な情報を真偽の確認なく受け入れてしまう傾向も強まっています。だからこそ、表面的な情報に惑わされず、物事の「正しい情報を選び取る力」がこれまで以上に求められています。

こうした潮流は、ビジネスにおけるマネジメントにも影響を及ぼしています。リモートワークやチャットツールの普及により、対面でのコミュニケーション機会は減少。チーム内の会話は業務的な情報交換にとどまりやすくなっています。その結果、上司は部下の本音や隠れた課題を見抜けず、部下も上司に心を開けない、いわば「表層的なマネジメント」に陥る要因となっています。

このような状況を踏まえ、カールツァイスはコーポレートアイデンティティ「Seeing Beyond」(視る力=本質を見抜き、可能性を広げ、未来を切り拓く力)のもと、管理職層がマネジメントのあり方を見つめ直すきっかけを提供したいと考えました。

人事異動や組織変更が活発になるこの時期に実施した本調査では、現代における上司と部下の関係性に焦点を当て、本質的な「マネジメントのあり方」を探ることを目的としています。

【調査結果】

①理想の上司No.1は「話しかけやすい」で、安心して対話できる上司の姿勢が部下のモチベーションを左右。

一般社員の半数以上が「上司を気遣って言いたいことを我慢」し、モチベーションを低下させる上司の言動No.1は「アドバイスばかりで意見を聞いてくれない」。

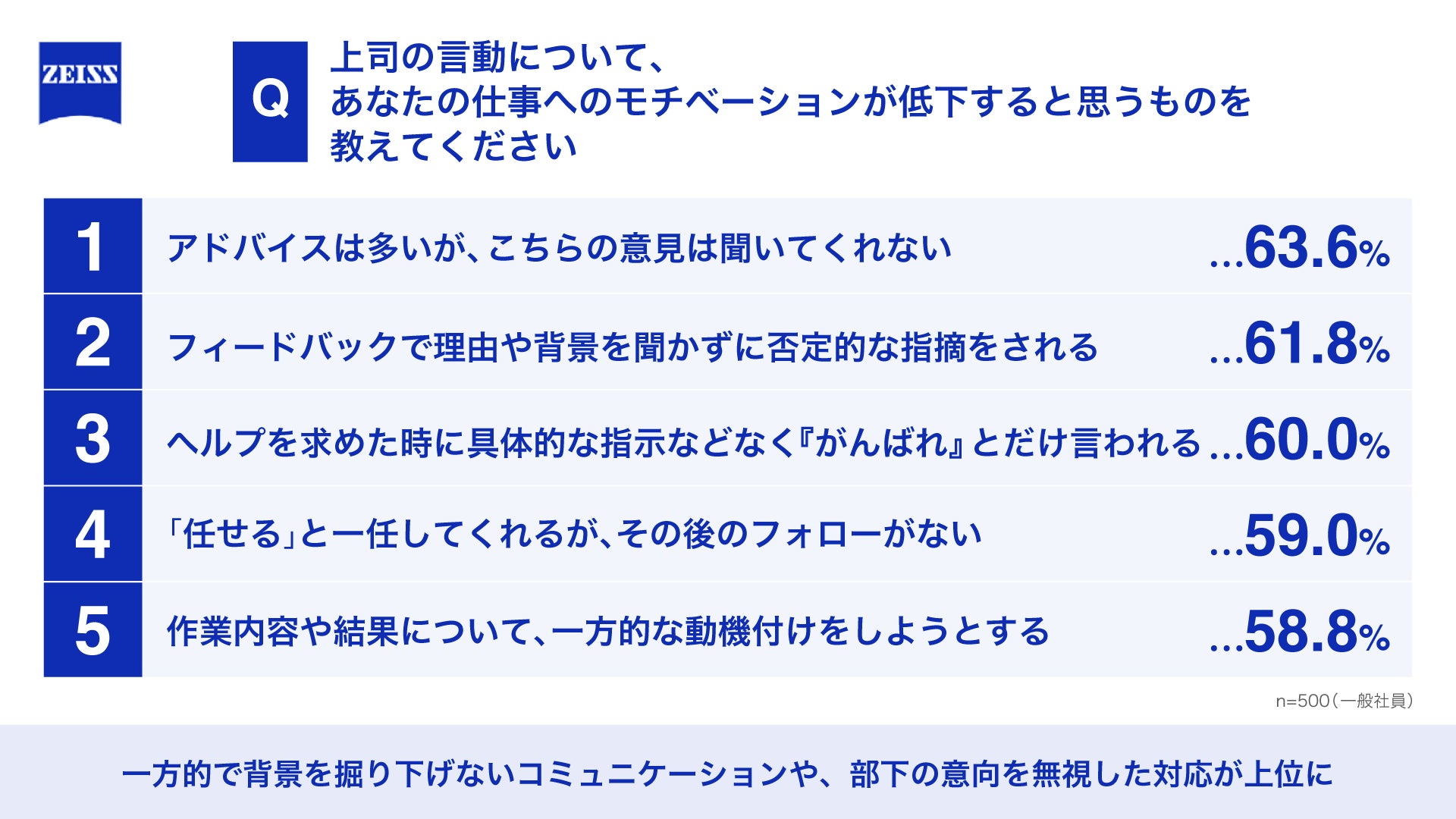

仕事へのモチベーションを低下させる上司の言動について聞いた質問では、

1位「アドバイスは多いが、こちらの意見は聞いてくれない(63.6%)」

2位「フィードバックで理由や背景を聞かずに否定的な指摘をされる(61.8%)」

3位「ヘルプを求めた時に具体的な指示などなく『がんばれ』とだけ言われる(60.0%)」

4位「『任せる』と一任してくれるが、その後のフォローがない(59.0%)」

5位「作業内容や結果について、一方的な動機付けをしようとする(58.8%)」

という結果でした。これらは、一方的で背景を掘り下げないコミュニケーションや、部下の意向を無視した対応にあたります。たとえアドバイスやフィードバックの内容が的確でも、「聞いてくれない」「説明してくれない」という上司の姿勢そのものが、部下のやる気を削ぐ可能性があります。

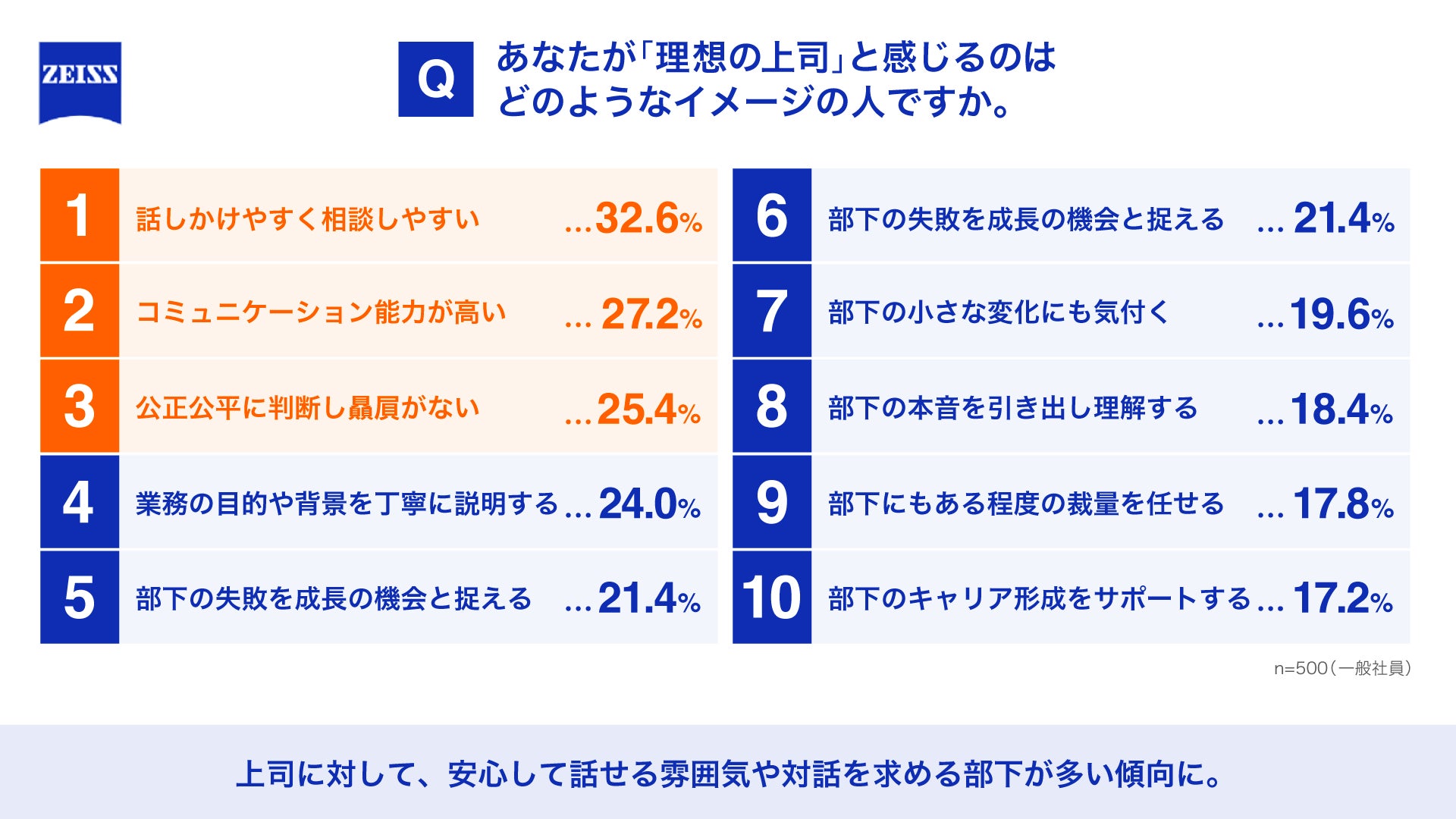

さらに、一般社員に「理想の上司」について聞いた質問では、

1位「話しかけやすく相談しやすい(32.6%)」

2位「コミュニケーション能力が高い(27.2%)」

3位「公正公平に判断し贔屓がない(25.4%)」

4位「業務の目的や背景を丁寧に説明する(24.0%)」

5位「部下の失敗を成長の機会と捉える(21.4%)」

といった回答が上位を占めました。部下は安心して話せる雰囲気や対話の時間を求めていることがわかります。一方で、最下位は「部下のキャリア形成をサポートする(17.2%)」でした。

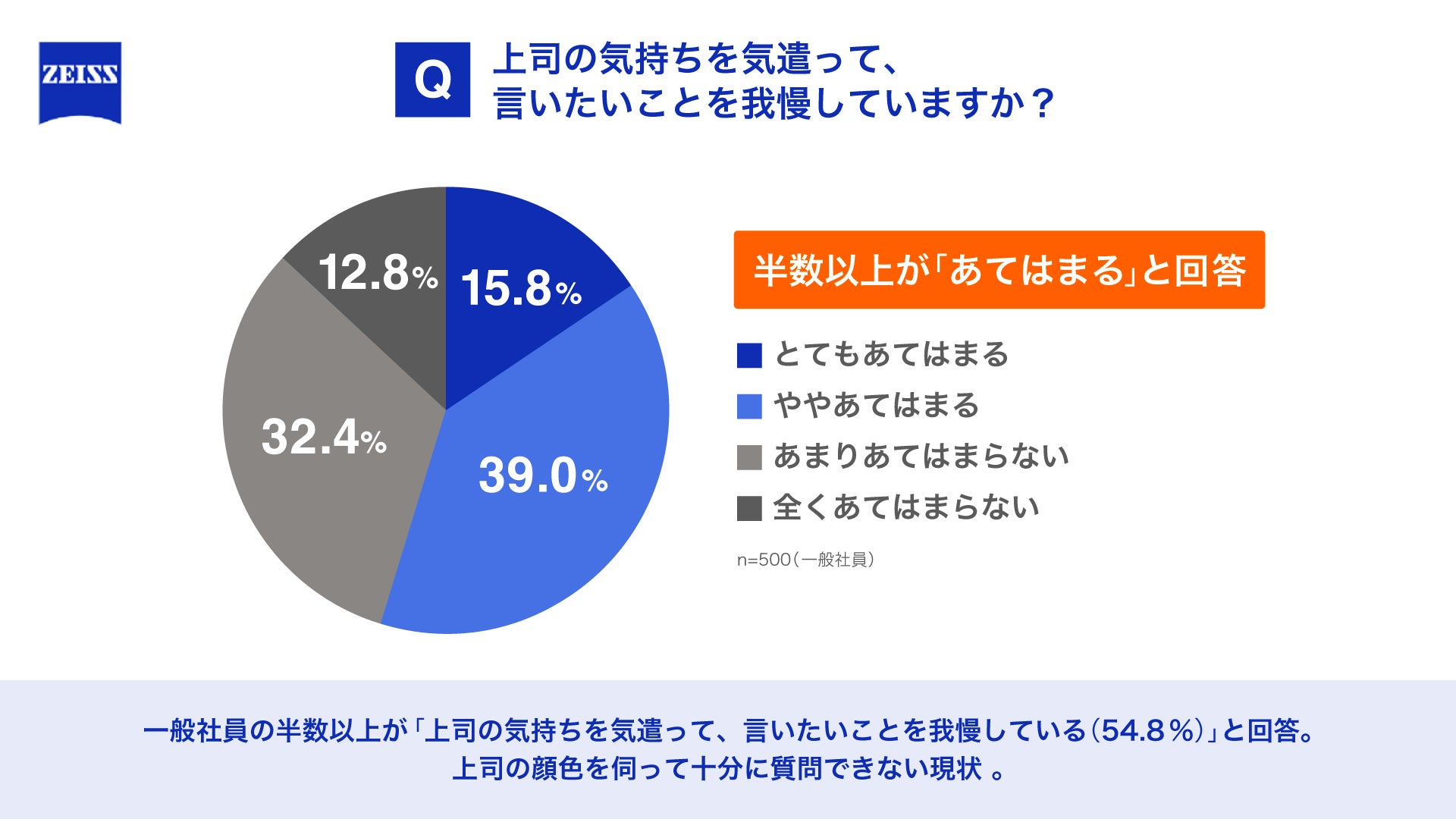

また、仕事における気持ちや行動に関する質問では、一般社員の半数以上が「上司の気持ちを気遣って、言いたいことを我慢している(54.8%)」と回答。上司の顔色を伺って十分に質問できない現状も浮き彫りとなりました。

「意見を聞かない」「理由を説明しない」といった一方的な言動は、部下のモチベーションを確実に下げる要因となっています。一方で、部下が求めているのは難しいスキルやキャリア形成の支援よりも、「話しかけやすさ」や「丁寧な説明」といった、人としての寄り添いです。マネジメントにおいては、部下を単なる労働者として扱うのではなく、一人の人間として尊重し、安心して対話できる時間と姿勢を示すことが、信頼関係やパフォーマンス向上の鍵であるといえます。

②1on1の頻度、「1ヶ月に1回以上」の上司の約86%が部下との関係性良好、「半年に1回以下」よりも約20%高い傾向に。

また1on1で本音を言えている一般社員の約9割が「退職・休職を検討したことない」と回答。

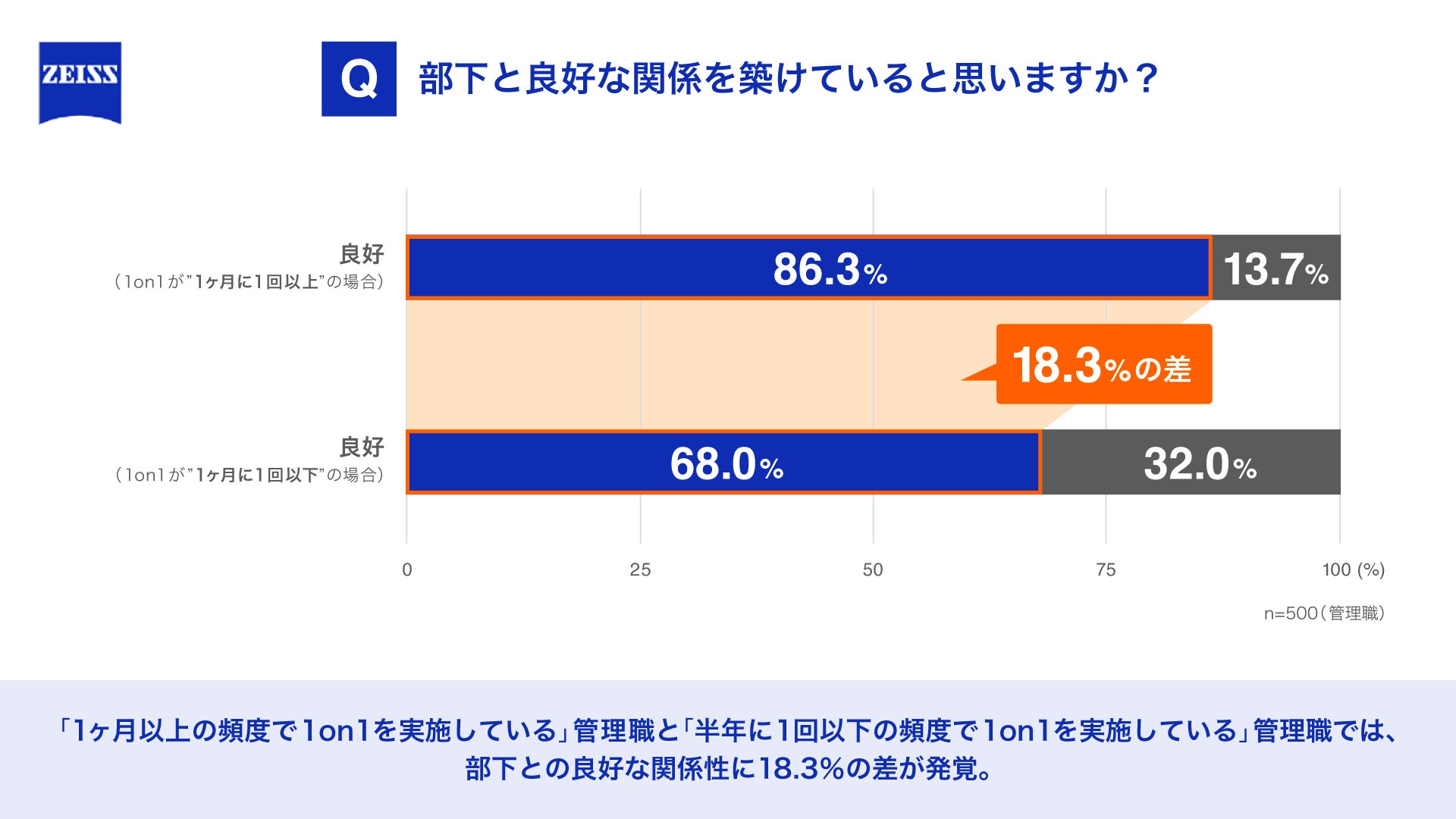

どのくらいの頻度で「1on1ミーティング」のような話し合いの機会を設けているかを管理職に聞いた質問では、「1ヶ月以上の頻度で1on1を実施している(49.8%)」管理職の86.3%が「部下との関係が良好」と回答しました。一方、「半年に1回以下の頻度で1on1を実施している(30.0%)」管理職では68.0%にとどまり、18.3%も低下しています。の差からも、部下との関係を良好に保つためには、時間を割いてコミュニケーションを取ることが重要であると分かります。

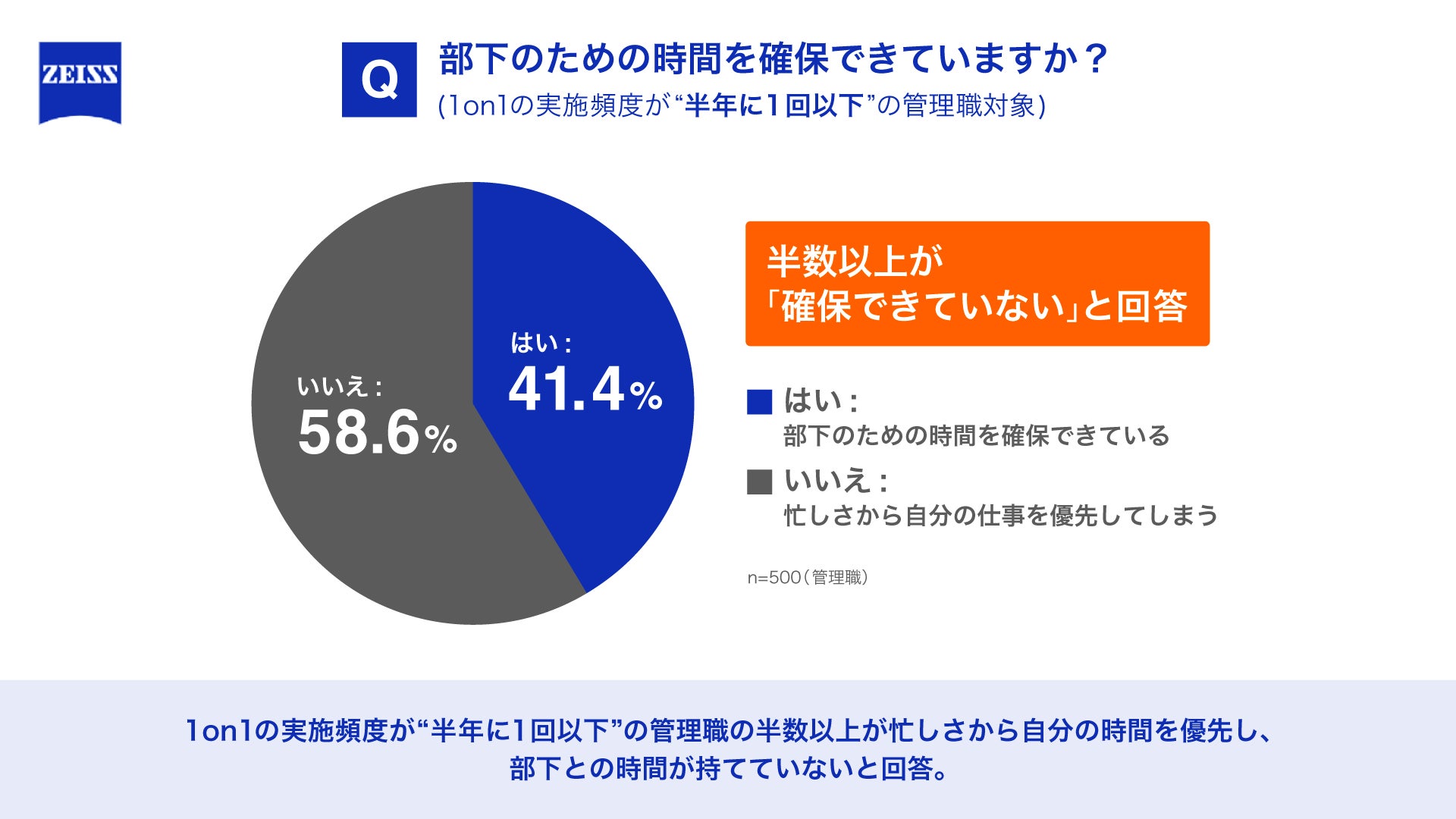

また、「部下のための時間を確保できているか」を聞いた質問では、「半年に1回以下の頻度で1on1を実施している(30.0%)」人のうち、約6割が「忙しさから自分の仕事を優先してしまう(58.6%)」と回答しました。この結果は、上司が自分の時間を優先するあまり、部下の課題や悩みに寄り添えていない現状を浮き彫りにしています。

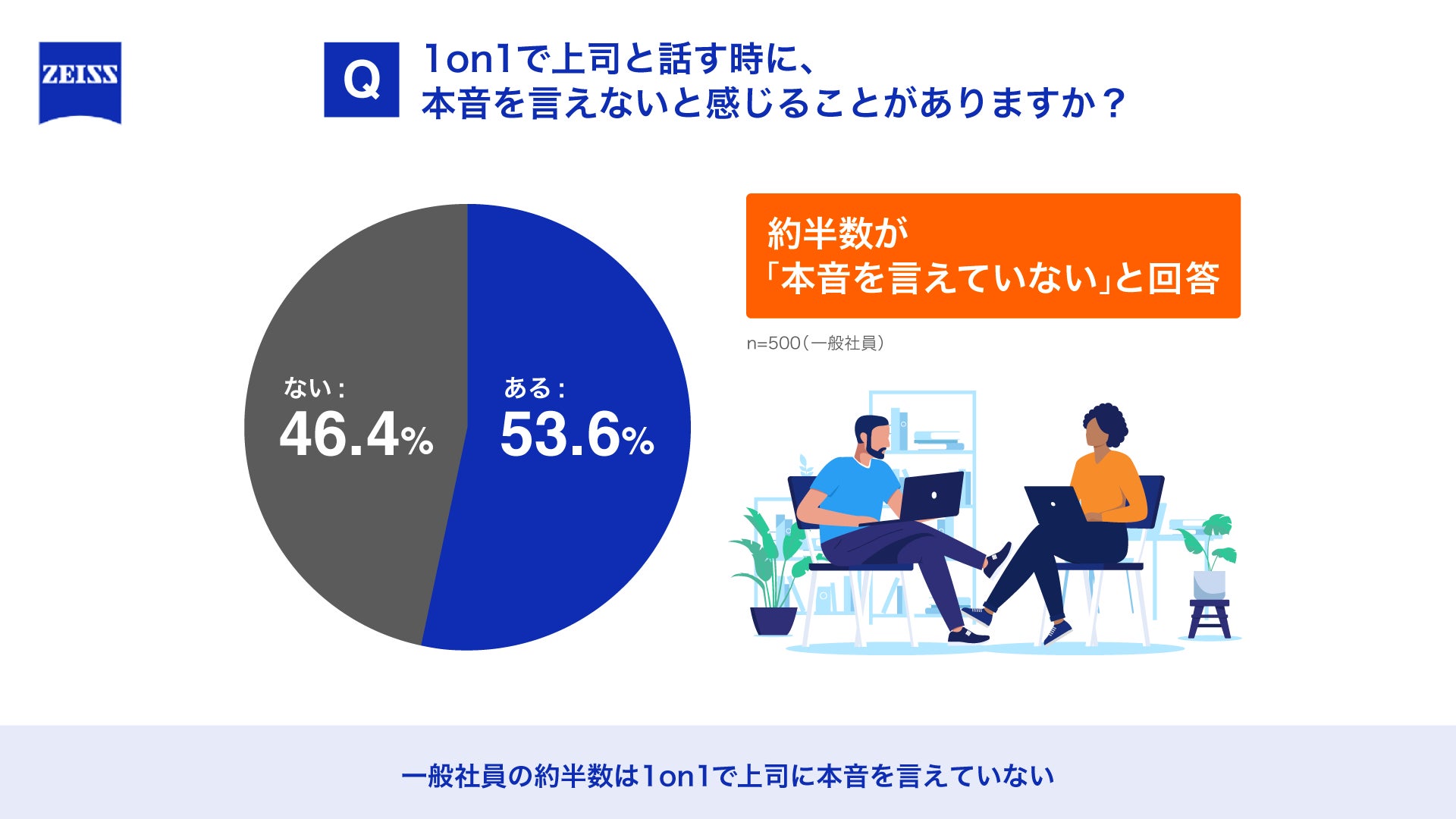

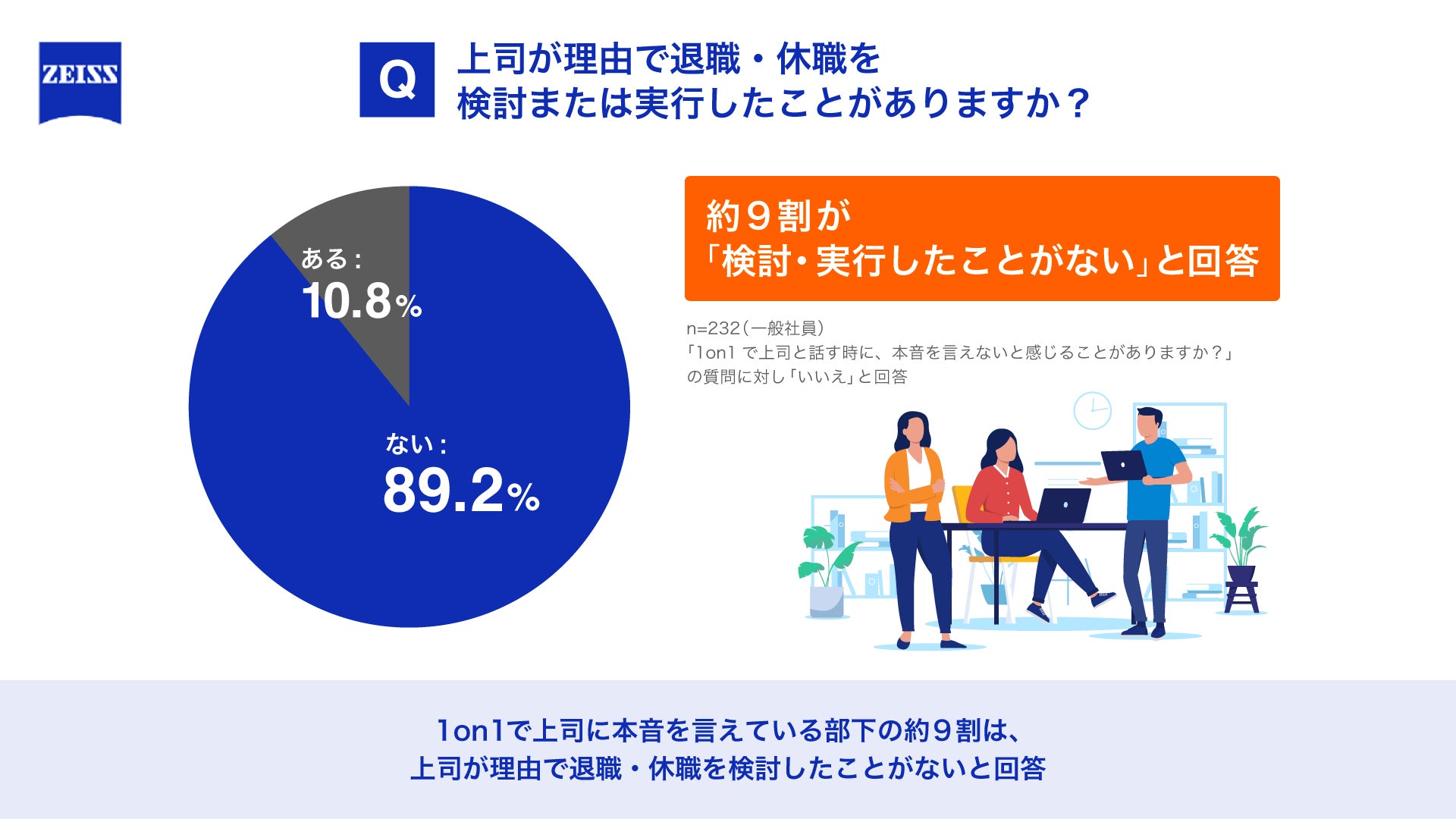

さらに、1on1ミーティングなどで「上司に本音を言えているか」を聞いた質問では、「本音を言えている(46.4%)」と回答した一般社員のうちの約9割が「退職・休職を検討・実行したことはない(真剣に検討したことがない)」と答えており、本音を話せる関係性が不満や問題を未然に解決し、健全な信頼関係の構築につながっていることが明らかになりました。

これらの結果から、1on1の頻度と部下との関係性には明確な相関があることが分かりました。定期的に時間を割いて対話を行う上司ほど、部下との関係を良好に保ちやすく、結果として退職・休職といったリスクの抑制にもつながっています。一方で、1on1を怠る上司は自分の業務を優先しがちで、部下の悩みや課題を見落とす傾向にありました。つまり、部下のモチベーション維持や組織の健全性を高める鍵は、上司の「傾聴姿勢」と「対話への時間投資」にあるといえます。

③約3人に1人の管理職が突然の部下の休職・退職を経験。

部下の退職に対して行動すべきだったこと最下位は「体調管理や健康面の気遣い」、一方で部下が「してほしかったこと」としては2位にランクイン。

“上司の後悔”と”部下が求めていたこと”にギャップが発覚。

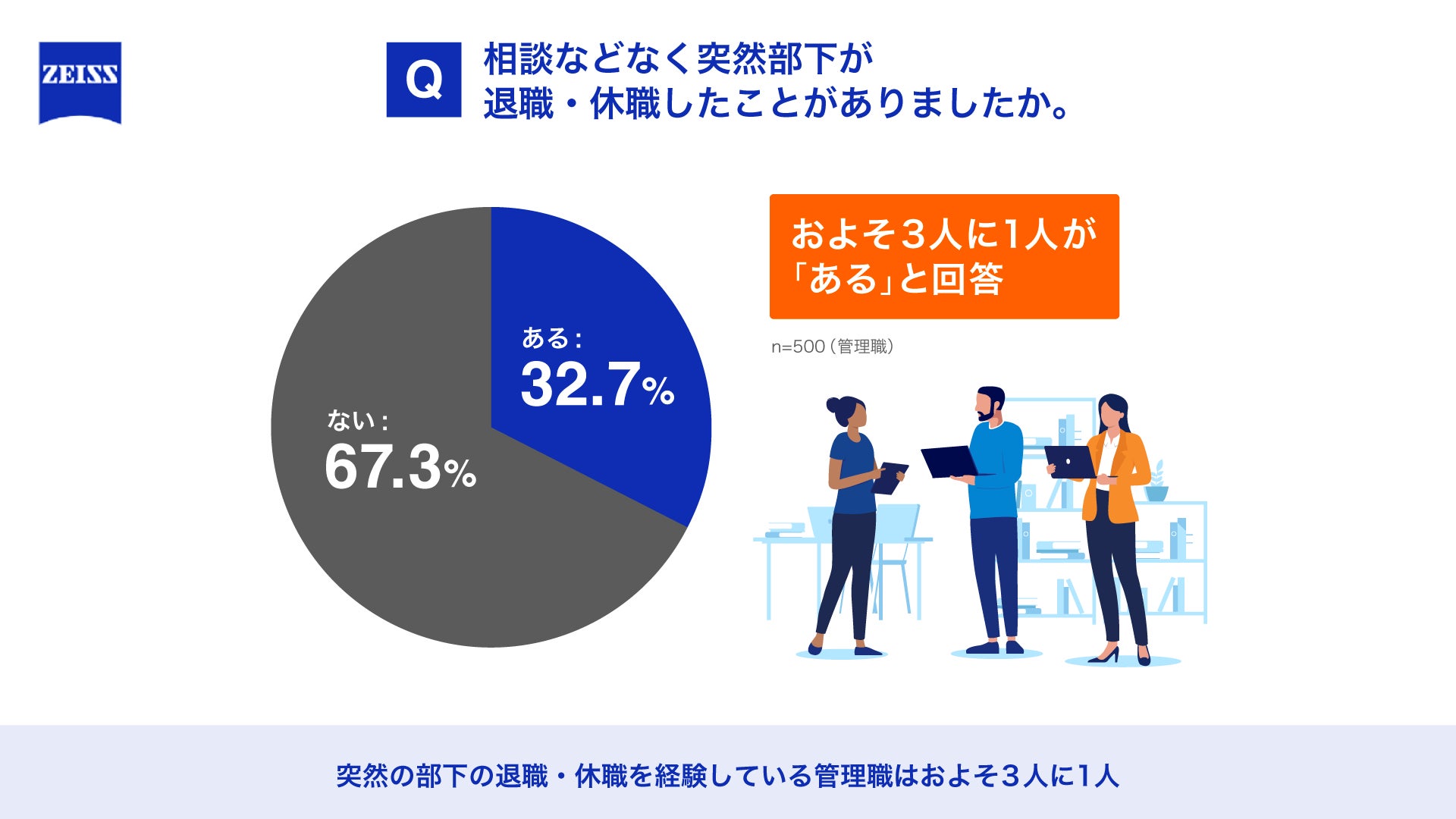

部下の突然の退職・休職経験の有無を聞いた質問では、およそ3人に1人の管理職が「突然の退職・休職あり(32.4%)」と回答しました。突然の部下の退職・休職に対して、上司が「行動すべきだった」と後悔していることの1位は「業務量の負担や偏りを考慮すること(32.7%)」、2位「キャリアや将来について対話の機会(1on1など)を増やすこと(30.8%)」、3位「職場の人間関係や雰囲気を改善すること(29.0%)」でした。最下位(8位)は「部下の体調管理や健康面に気を付けること(22.2%)」でした。

一方、「上司が理由で退職・休職を検討または実行したことがある(44.0%)」と回答した一般社員に、当時上司にしてほしかった行動を聞いたところ、1位は「自分のキャリアや将来について対話の機会(1on1など)を増やすこと(25.0%)」、2位は「自分の体調や健康面にも気を配ること(23.1%)」「業務量の負担や偏りを考慮してくれること(23.1%)」「職場の人間関係や雰囲気を改善してくれること(23.1%)」が並びました。

特に注目すべきは、管理職が「後悔したこと」として最下位だった「部下の体調管理や健康面に気を付けること」が、一般社員が「してほしかったこと」としては2位にランクインしている点です。部下の不調サインに上司が気づき、適切に対応できるかどうかが、現代のマネジメントにおいて大きな課題であることが示されています。

この結果から、部下の突然の退職や休職の背景には、「上司との対話不足」と「健康面への配慮不足」があることが浮き彫りとなりました。管理職が後悔しているのは、業務量の調整や人間関係の改善でした。一方で、部下が求めていたのはキャリアや将来に関する対話の機会、そして体調や精神面への気配りだったのです。また管理職が最下位とした「体調管理や健康への配慮」が、部下側では2位にランクインしている点は見逃せません。部下は仕事の進捗や成果だけでなく、業務から生じる心身の負担にも寄り添ってほしいと考えています。部下の「心身の健康」と「キャリアの未来」に目を向けて伴走し、「自分のために時間を使ってくれている」と上司に感じてもらえることが、現代のマネジメントに求められているといえます。

今回の調査からは、管理職が陥りがちな「表層マネジメント」の実態が明らかになりました。部下が上司に求めているのは「話しかけやすさ」や「丁寧な説明」、「体調や精神面への配慮」といった、人として寄り添う姿勢です。高度なスキル指導やキャリア形成支援以上に、日常的に安心して対話できる雰囲気こそが、信頼関係の土台となります。

また、調査では1on1の頻度と関係性の良好さに明確な相関が示されました。定期的に時間を割いて傾聴する上司ほど、部下との関係を良好に保ちやすく、退職・休職のリスクを抑える効果も確認されています。さらに、管理職が軽視しがちな「健康面への配慮」が、実際には部下が強く望む支援であることも浮き彫りとなりました。

こうした結果は、マネジメントにおいて大切なのは業務効率や成果の管理にとどまらず、部下の心身の健康とキャリアの未来に目を向け、対話に時間を投資する姿勢であることを示しています。テクニック論ではなく、部下の声に耳を傾け、日々の小さなサインを見逃さない。そうした「人」に向き合うマネジメントこそが、信頼関係を深め、健全な組織づくりにつながるのではないでしょうか。

<調査概要>

調査期間:2025年8月22日~8月25日

調査方法:インターネット調査

調査対象:全国20歳~59歳/管理職500名・一般社員500名

【ZEISSについて】

ZEISSは、1846年にドイツで創業した光学技術を用いた事業を多角的に展開する国際的なリーディングカンパニーです。日本には1911年に設立したカールツァイス株式会社、カールツァイスメディテック株式会社、カールツァイスビジョンジャパン株式会社の3つの法人があります。4つのセグメント(半導体製造技術、産業品質・研究、医療技術、消費者市場)で事業を展開し、売上高100億ユーロを超えるグローバル企業です。工業計測、品質保証、ライフサイエンス、材料研究、眼科、マイクロサージェリーなど、様々な分野で革新的なソリューションを提供しており、世界中で高い評価を得ています。2024年現在、売上高の15%を研究開発に投資しており、約46,000人の従業員、35の生産拠点、60以上の販売・サービス拠点、約40の研究開発施設を擁し、約50カ国で事業を展開しています。また、オーナーであるカールツァイス財団は、科学の振興を目的とするドイツ最大級の財団です。

|

会社名 |

会社名カールツァイス株式会社 |

|

所在地 |

(東京本社) 東京都千代田区麹町2丁目10番9号 |

|

代表取締役 |

ヴィンセント・マチュー |

|

設立 |

1961年9月30日 |

|

事業内容 |

半導体製造技術、工業用測定機、顕微鏡、 医療機器、眼鏡レンズ、カメラ・映写機用レンズ、 双眼鏡等の輸入販売およびサービス |

|

コーポレートサイト |

|

|

オウンドメディア |

「ZEISS PEOPLE 」https://www.people.zeiss.co.jp/ |

すべての画像