【産学連携/北海道武蔵女子大学×地元企業】学生が企業の課題を解決!北海道の"食支援物流ハブ"を担う株式会社FUJIとは【こども食堂・フードバンクの食材はどのように運ばれてくるの?】

2025年4月22日(火)~7月22日(火)に北海道武蔵女子大学経営学部2年生を対象に、連携企業から提示されたリアルな経営課題を題材とし、課題解決のためのビジネスを企画考案する産学連携授業が実施された

2025年4月22日(火)~7月22日(火)に北海道武蔵女子大学経営学部2年生を対象に、連携企業から提示されたリアルな経営課題を題材とし、課題解決のためのビジネスを企画・考案する産学連携授業「リーダーシップ応用演習」が実施された(学生の最終プレゼンは7月8日に実施)。

当授業には株式会社FUJIの他、株式会社ナカジマ薬局(本社:札幌市中央区)、株式会社ダイヤ書房(本社:札幌市東区)も参画。

株式会社ナカジマ薬局

株式会社ダイヤ書房

株式会社FUJI

授業の様子

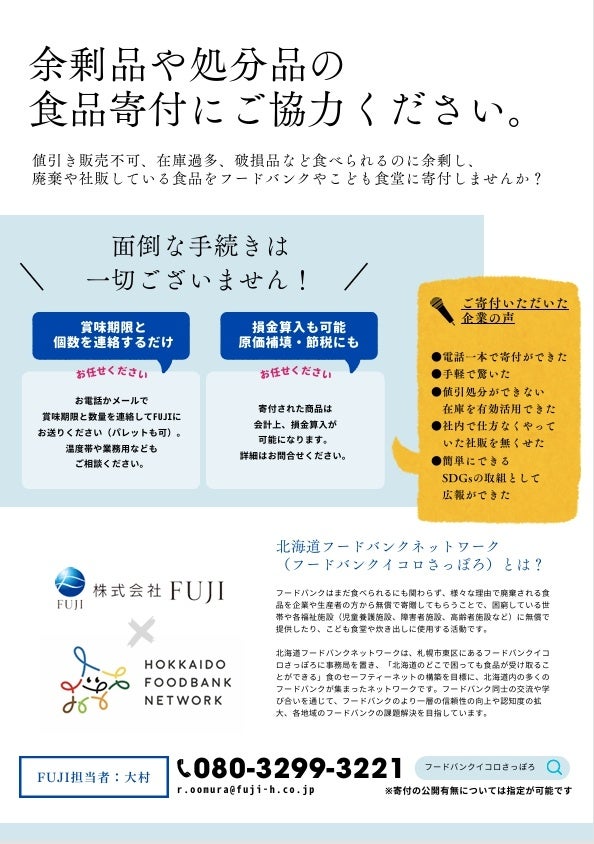

1972年の創業以降、北海道では有数のお中元やお歳暮などの贈りものに特化したギフト卸を展開する株式会社FUJI(本社:北海道札幌市清田区真栄、代表取締役:小山陽平)は、同社が行っている北海道のこども食堂・フードバンク運営を支援する"食支援の物流ハブ"としての事業について、その認知拡大と食品企業の寄付推進を学生らに課題として提示した。

▼FUJIが学生に提示した課題

食品ロス削減に向けて、食品卸であるFUJIが取り組む道内の食支援活動を促進すべく、自社の認知拡大を図りたい

▼学生の企画・考案

メディアを通じた認知拡大を狙い、プレスリリースの初稿起案

これらの経緯から、当プレスリリースの初稿を起案いただいた。

学生らの起案① 【こども食堂・フードバンクの裏側】食材はどこから運ばれてくるのか

学生らはまず食品寄付の物流をサポートしているFUJIの食支援活動について学び、それらを踏まえた上で「こども食堂・フードバンクの裏側」をテーマに、どのように食材が運ばれてくるのか、FUJIが行っている北海道のこども食堂やフードバンクに食材を届ける物流ハブとしての事業を題材としたプレスリリースを起案した。

食品卸が行う社会貢献活動

餅は餅屋── 何事においても得意なことは得意なところが行うという理念を掲げるFUJIは2021年、自社の得意分野を生かしながら地域に根差した社会貢献活動が何かできないかと模索を続けていた。その際に、北海道で活動を行う「こども食堂・フードバンク」には北海道特有の"共通した課題"があることを知る。

北海道の2大食支援ネットワークである「こども食堂北海道ネットワーク」「北海道フードバンクネットワーク」とは

こども食堂北海道ネットワーク

北海道内で様々に協働し運営されている「こども食堂」「地域食堂」が安全に運営されることを願い、学習、交流、情報共有、を進めるため、こども食堂・地域食堂のネットワーク化を促進し、子ども達が安心して暮らせる地域社会を築く事を目指す。

(事務局: 北海道札幌市白石区、共同代表:遠藤 輝幸・飯田 澄子)

北海道フードバンクネットワーク

北海道のどこで困窮してもフードバンクの食品が受け取ることができる社会を実現するため、フードバンク運営のノウハウや情報の共有、食品の偏りの平準化、食品寄贈量の増加、行政や関連機関への提案・提言、新規フードバンク立ち上げ支援を行う。

公式HP:https://hokkaidofoodbanknetwork.localinfo.jp/

(事務局:北海道札幌市東区、代表:片岡 有喜子)

どちらも道内各地で活動を行う数多くのこども食堂・フードバンクの運営を支えるネットワークであるが、FUJIが2つの団体と話し合いを重ねる中で、それぞれ別々の課題を抱えているものの、その一部で"共通している課題"があることもわかった。またそれらの課題は広大な北海道だからこそ発生してしまう課題であることを知る。

広大な北海道だからこそ発生してしまう"共通の課題"とは?

2つのネットワークは食品を扱う企業から「北海道のこども食堂・フードバンクで使ってください」と大量の食品寄付の連絡を受けることも多い。広大な北海道では、都市部と郊外で寄付品の量や種類も異なり、その平準化を図るため、ネットワーク側で受け取る寄付品については、それらが必要とするこども食堂・フードバンクに振り分けを行う。その際、企業側から各地のこども食堂・フードバンクに直接発送されることが理想だが、実際は「一括納品でお願いしたい」という要望が多い。

企業側としては寄付量が多いため、振り分け作業や送料の負担などを考えると一括納品が望ましく、一方でネットワーク側は食品は受け取りたいものの、それらを受け取る人員や場所(倉庫)、手段がないという問題があり、一括納品で受け取りができないと寄付の話自体がなくなってしまうケースも少なくなかった。また、一括納品を受け取れた場合でもネットワーク側で広大な北海道各地のこども食堂・フードバンクへの配送は難しい。

これらの課題についてFUJIは食品卸としての食品企業とのネットワークや、自社に併設している倉庫の有効活用が解決への1歩になるのではと考えた。

ネットワークの代わりに受け取り、振り分けをして、発送をする

受け取り

イメージ図

保管

イメージ図

振り分け

イメージ図

発送

イメージ図

これらの解決のためFUJIは2つのネットワークと連携をして、大量寄付の際はFUJIの倉庫へ納品するというスキームを構築。日頃から大量の食品の買い付けを行っているFUJIは大量寄付の受け取りは容易。また、倉庫で働くスタッフと協力をして振り分け作業を行い、さらに個人宅への配送物流を利用して各地のこども食堂・フードバンクへの出荷を実現。寄付企業の一括納品の要望とネットワーク受け取り側の負担削減を同時に解決することに成功した。

また、食品卸であるFUJIは取引のある食品企業に寄付の呼びかけを実施。支援団体が企業へ直接寄付の営業をするよりも、信頼が担保されているため話が円滑に進みやすい。

普段からFUJIへ食品の発送を行っている企業は、同じトラックに寄付品を積載することで寄付の際の送料を削減でき、寄付された食品はすぐに消費されることが多いため、賞味期限の短い食品も寄付可能でフードロス削減にも貢献できることから寄付企業も増加した。

これらの過程で発生する費用については持続可能な取り組みにするために、企業とネットワークが対等な立場で、お互いに拠出できる金額についてきちんと話し合った。全てが無償だと頼み事もしにくいし続かない。現在は、保管料・送料は有料、その他役務費については都度相談とし、必要に応じて見直しも行う。

学生らの起案② 実際に食品を受け取っている方々にインタビュー

活動の中、実際に食品を受け取っているこども食堂の運営者とこども食堂でボランティア活動をする北海道武蔵女子大学の学生にインタビュー調査を実施したいという要望があり、実際に行った。

学生らは北海道札幌市北区でこども食堂を運営するNPOボラギャングの代表、野澤美香氏とこども食堂でボランティア活動を行う学生にインタビューを実施。こども食堂には様々な年齢の方がお手伝いをされていること、自治体や企業なども含め、幅広い多くのサポートのおかげで成り立っていることが分かった。

こども食堂を運営するNPOボラギャング代表の野澤美香氏にインタビュー

子ども食堂を始めた経緯:

元々は自分の子供の学校のPTAの役員をしており、PTAをしていると学校や地域の課題点がわかってきた。子供たちが地域のイベントに参加しづらかったり、地域が学校と関わりたくてもかかわりにくい状況だった。食というキーワードが人と人をつなぐことができると感じ、PTA内で活動をスタート。

地域と学校をつなぐ手法がこども食堂だった。

子ども食堂を始めるにあたってどのような準備や課題があったか:

スタッフと運営資金と活動場所に苦労した。スタッフを集めるのにボランティアを探すアプリを使ったり、社会福祉協議会などでボランティアをしたい人とマッチングしていただいたりしていた。ホームページを作るとボランティアをしたいという問い合わせが増えた。

運営資金は最初6か月は自費で行い、それ以降は寄付金や補助金・助成金を申し込んで運営をしている。現状も8割は寄付金や補助金や助成金で、賄っている。

活動場所は最初は町内会の施設や地区センターなどを借りて行っていたが、現在は居ぬき物件でやっている。

ボランティアとの連携で大切にしていること:

ボランティアの自主性を大切にしているため、仕事のやり方は基本お任せしている。趣旨やこども食堂の意義などを事前に説明会をして賛同をしてくれた方に入ってもらっており、目標は決まっているので個々のやり方でそれぞれが活動をしている。

例えば、野菜などの寄付があったときに作る料理を指定せず、キッチンに置いておくと、それぞれのボランティアが何を作るか、何を作ればいいのかなどを判断して行っているため、非常に助かっている。

食材の調達はどのように行っているか、寄付で多い商品は何か:

食材の8割は購入で賄っている。肉・魚などの冷蔵や冷凍の寄付は少ないため買わないといけない。

個人の寄付で多いのはお米で、企業からは長期保存できる缶詰や乾麺が多い。

農家から収穫の時期になると野菜をもらえることもあり、近所で家庭菜園をやっている人が「夫婦で食べきれないから」と持ってきてくれることも。

食材をもらうときに手続きなどはある?:

企業からの寄付を受けるときに「受領書」「食べている写真」「SNS投稿」を求められることが多い。対応が難しい場合も正直あるので「自由に使って」と渡してくださる方が嬉しい。

やりがいを感じる瞬間は?

子ども食堂9年目ということもあり、最初に来ていた子が高校生や大人になっている。

成長記録が見れて、大きくなってからも来てくれたり、ボランティアになってくれたりすると嬉しい。

また、最近は色々な地域から子どもが来る。コロナ流行前は地域の子が来ることが多かったが、コロナ流行後は食品困窮の影響か、多くの地域からHPを見てきたという方が多く、その延長で今も来ている。学年や学校を超えて自由な関係性・第3の居場所が出来ているのを見るとやりがいを感じる。子供たちの将来に貢献している感覚になれるのは嬉しい。

今後の展望は?:

こども食堂にはそれぞれ色々な属性があり、運営者の意向によってコミュニケーションの場としての提供メインだったり、生活困窮者支援メインだったりもする。より良いこども食堂が増えて、自分に合ったこども食堂を選べる社会になれば嬉しい。行政から「困っている家庭があるので食材提供などをできないですか?」という依頼も多く、生活困窮者をサポートできる場所も増えていければいいなと思う。

NPOボラギャング

「こどもに優しいまちづくり」を目指し、〝防災啓発イベント〟防災コミュニティのための〝こども食堂 〟を開催。代表の野澤美香氏は防災士としても活動。

公式HP:https://volungang.therestaurant.jp/

(事務所:北海道札幌市北区、代表:野澤 美香)

こども食堂でボランティア活動をする北海道武蔵女子大学の学生にインタビュー

こども食堂でボランティアをしている経緯は?:

●学校やアルバイト以外のコミュニティに入ってみたい

●大学の先輩の紹介

ボランティアを始める前と後での印象の違いは?:

こども食堂は年配の方が運営をされているものだと思っていたが、実際に行ってみると様々な年齢の方がお手伝いをされていて、多くのサポートのおかげで成り立っているものだと知った。

統括

参加した学生はFUJIの食支援活動も含め、NPOやそれに関わる人たちの話から、学生の立場でもこういった活動に参加できることや今回の広報企画で認知拡大や活動の広がりに貢献できることを実感したという。

学生が学生目線で社会に参画し、新たな価値を創出する。現在全国で増加する産学連携の取り組みがさらに広がり、「教育×企業」がビジネスを創出する機会も増えていくのではないだろうか。

2025年7月現在、こども食堂北海道ネットワークに加入するこども食堂は170か所を超え、北海道フードバンクネットワークに加入するフードバンクは16か所に。食品寄付の需要は高まるばかりで、今回の産学連携活動を通して、食支援活動の理解が広がり、個人や企業からの食品寄付が増加することを期待している。広大な北海道だからこそ、地域の民・官・NPOが協力しあう体制が重要だと考える。

(ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承願います。)

株式会社FUJIについて

1972年北海道釧路市で創業。北海道各地の物産品やギフト商品を仕入れ、全国の小売店などに販売する卸売業やECによる小売業を展開。商品開発などにも取り組む。本社(札幌)のある協同組合ニイイチ物流センターを物流基地を拠点として全国に、"北海道のおいしい"をお届けしています。

北海道のおいしいをつなぐ|株式会社FUJI

当記事をご覧になられた食品企業・メディアの皆様

株式会社FUJIは当活動について多くの方に知っていただき、食品寄付を推進するため日々広報活動をおこなっております。食品寄付をいただける企業様、当活動を広くご周知いただけるメディアの皆様がいらっしゃいましたら下記までご連絡ください、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先:r.oomura@fuji-h.co.jp(担当:大村)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像