挑戦の軌跡 ~データと情熱で未来を変える若き研究者たち~

大阪経済大学経済学部の岡島成治ゼミでは代々、挑戦的な研究テーマにも臆せず取り組んできました。岡島准教授のもとに集う学生たちは、社会の根深い課題に真正面から向き合い、自らの手で答えを探し出そうとしています。

2024年度は、地方衰退、医療費問題、企業の不正といった難題に果敢に挑み、研究活動を通して大きく成長を遂げました。地道なデータ収集と、時には泥臭い議論を武器に、各種コンテストで受賞を重ねる彼ら。その強さの理由を、彼ら自身の言葉から紐解いていきます。

受け継がれた未完のテーマを、震災をきっかけに再始動——角崎さんらが挑んだ市町村合併のリアル

「一度は先輩たちが諦めた研究。でも、震災を機に“今やるべきだ”と確信したんです」。そう語るのは、「ISFJ日本政策学生会議2024年度政策フォーラム」で分科会賞、「West論文研究発表会2024」で最優秀論文賞をW受賞した角崎瞬さん(3年生)らのチームです。

彼らが挑んだのは「平成の市町村合併と定住自立圏の政策評価」。2024年1月に発生した能登半島地震をきっかけに、過疎地域の脆弱なインフラや復旧の遅れといった課題が改めて浮き彫りとなり、合併政策の意義を問い直す必要性を強く感じたといいます。

研究では、財政支出・住民サービス・人口推移といった多角的な視点から行政効率の変化を分析。そのうえで、総務省が提唱する「定住自立圏構想」の導入効果についても評価を試みました。

受賞後には大阪府から政策提言の依頼も届き、「研究が社会に届いた瞬間でした」と、角崎さんは笑顔を見せました。

土井さんらが切り込んだ医療の闇——見えない薬価差益の構造に迫る

医療と経済。一見、無関係にも思える2つの領域の接点に鋭く切り込んだのが、土井遥斗さん(3年生)らのチームです。彼らの研究テーマは「医薬品選択に潜むマークアップ(薬価差益)の影響」。ISFJ優秀政策提言賞とWEST優秀論文賞のW受賞を果たしました。

過去に問題視された「薬価差益問題」が、ジェネリック医薬品の普及などによって形を変えながら今も存在しているのではないか。その仮説を検証するため、病院100件以上へのヒアリングや製薬会社へのインタビューを実施し、現場の実態に迫りました。

「現場の声を聞くなかで、制度の建前と実態がズレていることを痛感しました。だからこそ、定量的に示す必要があると強く感じたんです」と土井さん。「経済の言葉で医療を語ることに最初は戸惑いもありましたが、“数字で語る”ことでこそ、説得力が生まれると気づきました」と、研究の手応えを振り返ります。

データで不正の構造を暴く——中山さんが挑んだ企業倫理の核心

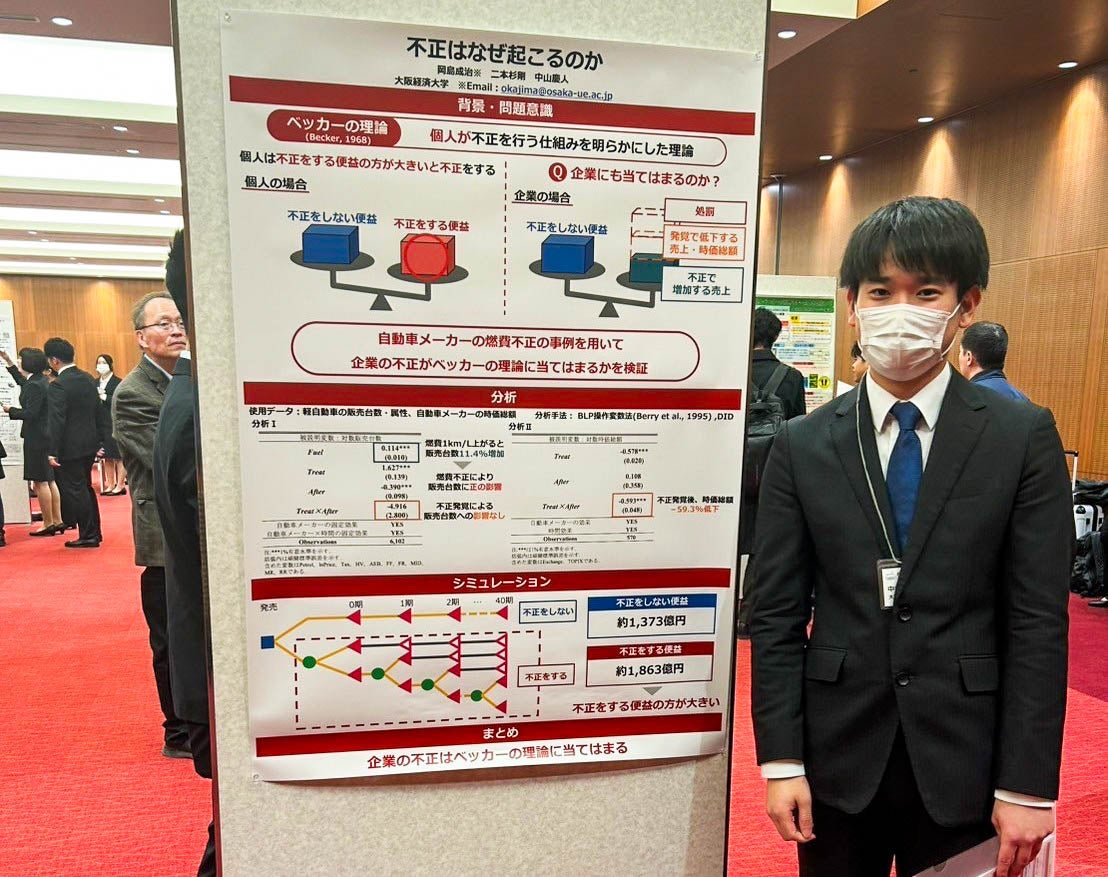

「不正はなぜ起こるのか」。このシンプルな問いを追い続けたのが、中山慶人さん(4年生)です。彼が行動経済学会第18回大会で奨励賞を受賞した研究は、自動車会社による燃費不正を例に、企業の不正行動を合理的選択理論の視点から分析したものです。

アメリカの経済学者ゲーリー・ベッカーが提唱した「犯罪の経済理論」に基づき、企業が得られる利益と発覚時の損失を比較。不正が“合理的な選択”になってしまう構造を数値モデルで明示しました。

具体的には、日本の自動車業界における不正発覚率や罰則の水準、株価への影響などをもとに、発覚率が一定以上になることで企業の不正行動が抑制される傾向を示しています。「罰金を上げるだけでは不十分で、発覚率を上げる制度設計が不可欠。国がどこまで企業監査に踏み込むべきか、という大きなテーマにもつながると思います」と中山さん。

ポスターセッション形式の発表では、視覚的な説明を駆使しながら、一人ひとりに丁寧なプレゼンを行ったといいます。

2年生も“岡島イズム”を体現 ——受け継がれるデータと挑戦のバトン

2年生の鍛治和香さんと磯崎結希さんは、「令和の大合併〜あつまれ小規模の町〜」をテーマに、第8回和歌山県データ利活用コンペティションでデータ利活用賞を受賞しました。

この大会は「2040年頃の理想のまち」をテーマに、全国の高校生・大学生から行政課題の解決策を募るもので、2人は角崎さんらの合併研究で蓄積されたデータを活用。小~中規模自治体の合併による歳出削減や行政効率の向上を、数値を用いて明示し、住民補助金などのインセンティブ提案も盛り込みました。

「希望的観測ではなく、現実的な数値に基づいて効果を示せた点が評価されたのだと思います」と磯崎さん。「問題意識が伝わる言葉選びや、論理の流れには最後まで悩みました」と鍛治さんも語ります。

挑戦が挑戦を呼ぶ——自発性と縦のつながりが生む成長の連鎖

岡島ゼミでは、岡島准教授が不在の日でも学生たちが自発的に集まり、調査や議論を重ねる習慣が根づいています。この姿勢は、先輩たちが率先して実践してきた姿を、後輩たちが自然と受け継いできた結果でもあります。

また、OB・OGが自主的に集まり、現役生の研究や発表に対して積極的にアドバイスを行うなど、縦のつながりが非常に強いことも大きな特徴です。こうしたネットワークが、学生たちの挑戦をより深く、より広く支えています。

ISFJやWESTといった政策提言コンテストのみならず、行動経済学会、和歌山県データ利活用コンペなど、多様な分野の大会で成果を挙げている点も、岡島ゼミのユニークな魅力です。これまでの実績を背景に、名門大学との合同ゼミも頻繁に開催されており、ハイレベルな教員や学生との交流を通じて得られるフィードバックが、さらなる成長を後押ししています。

※学年表記は2024年度時点。

指導教員の声

岡島 成治 准教授

日本の大学教育には、専門知識を深く学ぶ機会がまだまだ限られている——その現状を変えるために、私はゼミ活動を“本気の学び”の場にしたいと考えています。

学生たちが自ら問いを立て、データを集め、議論し、そして自らの言葉で発信する。この一連のプロセスこそが、大学教育を根本から変える力を持っています。

だからこそ、私たち教員には、研究の面白さややりがいを学生の心に火がつくかたちで伝える責任があります。一度その火が灯れば、学生の学びは一気に深まり、自らの意志で高みを目指していきます。

今の時代、「厳しい」「大変」というだけで「ブラック」と呼ばれ、困難な環境から逃げることが推奨される風潮があります。でも、本当にそうでしょうか?

私のゼミでは、学生たちが「ISFJで勝ちたい」「自分たちで本当に良い研究をしたい」という目標を掲げ、日々努力を重ねています。その意志がある限り、どんなに厳しい道のりであっても、彼らは必ず乗り越えていく。厳しさを成長の糧に変え、自らの力で勝利をつかもうとしています。

本気の挑戦が、本気の成長を生み、本気の未来を切り拓く。

私は、そんな「本気の学び」を、これからも全力で支えていきます。

大阪経済大学

▼本件に関する問い合わせ先

大阪経済大学 企画総務部広報課

住所:大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8

TEL:06-6328-2431

E-mail: kouhou@osaka-ue.ac.jp

すべての画像