祝!関西パビリオン内に三重県ブース来場者が60万人を突破!三重県を楽しむオススメ観光情報をエリアごとにご紹介

万博へ行ったらみえ旅へ!

三重県(知事:一見勝之)は、大阪・関西万博、関西パビリオン内に三重県ブースを出展し、三重ブースへの来場者が60万人を超えたことを記念し、ブースにて展示されたものを含む「三重県のオススメ観光情報」を5つのエリアに分けてご紹介します。

三重県オススメ観光(北勢)

「北勢エリア」は、名古屋からのアクセスが良く、ナガシマリゾートや鈴鹿サーキットなどのテーマパークが有名です。宿場町として知られる関宿の風情のある古い町並みを散策すると、まるで江戸時代にタイムスリップした気分になります。ハマグリ料理をはじめとしたご当地グルメもおすすめです。

鈴鹿サーキット

三重県が誇る国際的に有名なモータースポーツの聖地。世界的なF1グランプリが開催される日本で唯一のサーキットとして知られています。家族向けの遊園地もあり、子どもから大人まで幅広く楽しめるエンターテイメント施設でもあります。

住所:三重県鈴鹿市稲生町7992

営業時間:営業日により異なります。公式HPをご確認ください

ナガシマリゾート

日本最大級の遊園地「ナガシマスパーランド」や温泉施設「湯あみの島」、四季折々の花が彩る「なばなの里」、アウトレットモールの「ジャズドリーム長島」などが併設された、誰もが楽しめる総合リゾートです。

住所:三重県桑名市長島町浦安333

営業時間:営業日により異なります。公式HPをご確認ください

ハマグリ料理

旧東海道桑名に広がる干潟で獲れる、木曽三川の淡水と伊勢湾の海水が混ざり合う栄養豊富な漁場で育ったハマグリ。江戸時代には特産品として歴代の将軍にも献上されるほど、身が大きく濃厚な味わいが特徴です。

かぶせ茶

「通常の”煎茶”よりもうまみと甘みが強い”かぶせ茶”。三重県はかぶせ茶の生産量が全国一位であり、特に鈴鹿山脈の麓の水沢地域を中心に生産されています。急須に入れて飲むほか水出しや氷出しで飲むなど、様々な味わい方を堪能できます。

鈴鹿墨

鈴鹿墨は延暦年間(782~805年)、鈴鹿の山々で産した松脂を燃やして煤をとり、墨を作ったと伝えられています。鈴鹿墨は、現在も植物性油煙を原材料に、昔ながらの製法で作られています。1980年(昭和55年)10月16日から経済産業大臣指定の伝統的工芸品に指定されています。

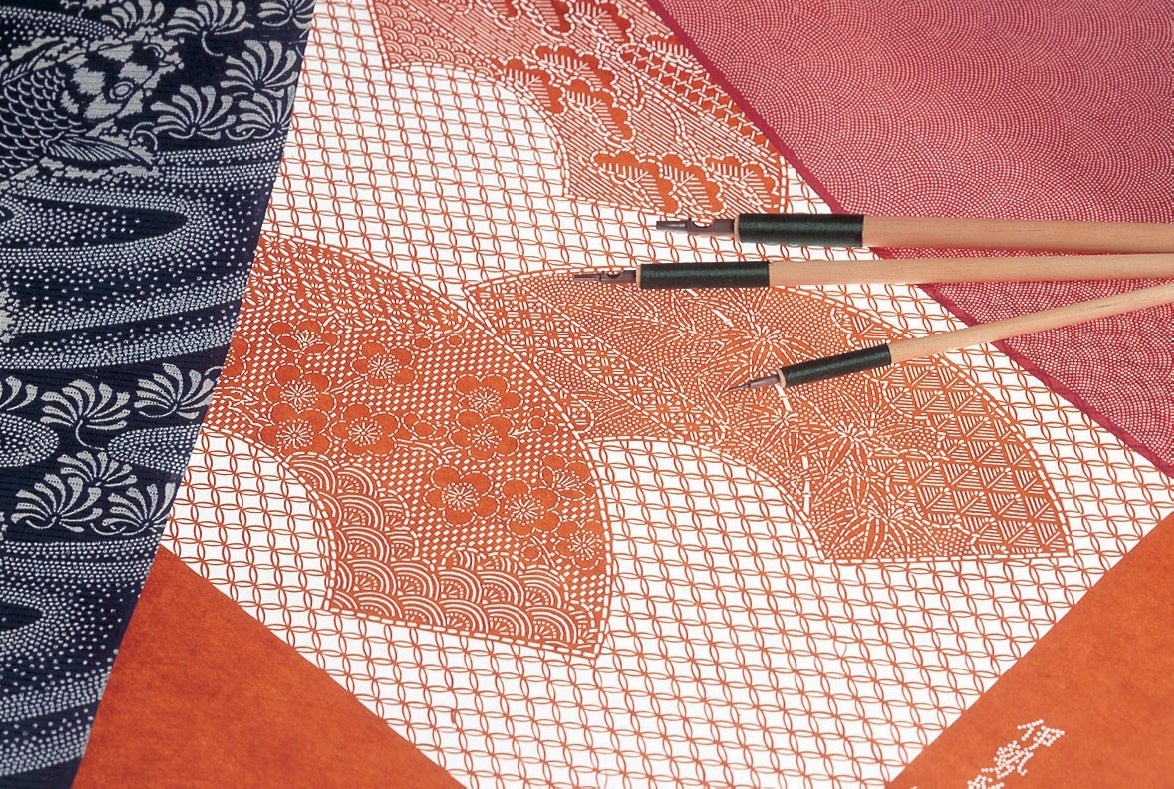

伊勢形紙

伊勢形紙は、柄や文様を着物の生地に染めるために用いるもので、千年余りの歴史を有します。柿渋を用いて和紙を貼り合わせた紙に、細かい刃先の彫刻刀で着物の文様等を丹念に彫り抜いたものです。1983年(昭和58年)4月27日から経済産業大臣指定の伝統的工芸品に指定されています。

くわな石取祭

くわな石取祭は、夏の禊ぎ祓いの意味を持ち、毎年8月第1日曜日とその前日の土曜日に執り行われています。鉦や太鼓を打ち鳴らし「天下の奇祭-日本一やかましい祭」として名を轟かす豪華絢爛で艶やかな祭りです。

三重県オススメ観光(中南勢)

「中南勢エリア」は、県庁所在地・津市がある行政の中心地です。一方、中山間部では清流や峡谷が美しい景観を織り成し、自然の恵みを生かした農業や林業、畜産業が盛んなことから、都市機能と自然のメリットを両取りすることができるエリアです。

VISON

自然と食、癒しが融合した多気町に位置する新しい体験型リゾート。地元食材を使ったレストランやマルシェ、宿泊施設などが揃い、三重ならではの食文化やアートを楽しいながら贅沢な時間を過ごすことができます。

住所:三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

営業時間:9:00~22:00(施設により営業日が異なります)

五桂池ふるさと村

五桂池を中心とした多気町の複合レジャー施設。キャンプをはじめとしたアウトドアを楽しめるほか、かわいい動物たちに触れ合えるどうぶつパークやキャンプなど、子どもと一緒に一日満喫できる体験がたくさん。村内には”高校生レストラン”として知られた「まごの店」もあり、食事も楽しむことができます。

住所: 三重県多気郡多気町五桂956

営業時間: 8:00~17:00 (施設により営業日が異なります)

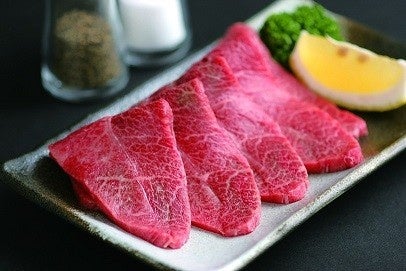

松阪牛

日本三大和牛としても知られる高級和牛。甘くコクのある上品な香りと舌触りの良いとろけるような食感が特徴で、すき焼きやステーキ、しゃぶしゃぶなどの様々な料理で楽しむことができます。

うなぎ

津市ではかつて「1世帯あたりの『うなぎのかば焼き』年間支出額」で全国1位となるほど、うなぎは地域に深く根付く食文化です。戦前に養鰻池があったことから養鰻業者が多くあり、津市ではうなぎの食文化が残っています。

松阪木綿

江戸時代初期から農家の副業として生産が盛んとなりました。安くて丈夫で、柄ゆきの新鮮な松阪木綿は、伊勢商人により運ばれた江戸で人気を博しました。三重県指定工芸品にも指定されています。

津まつり

津まつりは津八幡宮の祭礼を起源とする伝統と歴史を有する祭りです。寛永12年(1635年)に2代目藩主藤堂高次公が藩費を貸し出し、まつりを奨励したことで盛大になったのが「津まつり」の始まりで、390年の歴史を誇る伝統行事として親しまれています。郷土芸能とよさこい、新旧が融合した全国的にも珍しい大祭です。

三重県オススメ観光(伊勢志摩)

「伊勢志摩エリア」は、日本人の心のふるさととして崇敬を集める「伊勢神宮」をはじめ、リアス海岸が織り成す風光明媚な景観を楽しめる伊勢志摩国立公園など、全国でも有数の観光地として有名です。古くは「御食つ国(みけつくに)」と呼ばれ、天皇や伊勢神宮に海産物を献上するほど漁業や水産業が盛んで、豊富な海の幸に恵まれています。

海女小屋

伝統的にアワビやサザエ、海藻などの素潜り漁を行ってきた女性のことで、三重県は海女さん人口が全国で最も多く、そのほとんどが伊勢志摩エリアにいます。海女小屋も多数あり、海女さんと交流しながらおいしい魚介類を堪能しながら伊勢志摩エリアの海女文化に触れることができます。

手こね寿司

漁師が漁に出て獲れた魚を船場でさばいて、手で混ぜあわせたことから「てこねずし」と呼ばれ、伊勢志摩地域の郷土料理となっています。カツオやマグロなどの赤身を刺身にして、醤油などで作ったタレに付け込んだものを酢飯の上に並べて作ります。

伊勢うどん

一般的なうどんとは違い、極太の柔らかい麺を濃厚なタレと絡めて食べるうどんです。コシのあるうどんに慣れている人にとっては驚きの食感かもしれませんが、その優しい味わいが地元の人々に愛されています。

伊勢の根付

伊勢の根付は、巾着、煙草入れ等を腰に下げる時、紐の端に付ける留め具で、江戸時代に流行しました。非常に堅い材質の地元産「朝熊黄楊」を材料とし、磨耗に強いのが特徴です。三重県指定伝統工芸品にも認定されています。

安乗の人形芝居

安乗の人形芝居は、安乗神社のお祭りで行われる人形芝居として受けつがれてきた400年以上の歴史を持つ国の重要無形民俗文化財指定の伝統芸能です。以前に一時、行われなくなったことがありましたが、地域の人たちにより、1951年から再び行われるようになりました。毎年9月の第2土・日曜日に安乗神社の境内の舞谷で行われます。

三重県オススメ観光(伊賀)

「伊賀エリア」は、伊賀流忍者の発祥の地として忍者ゆかりの屋敷や自然のほか、美しい伊賀上野城とその周辺の城下町が残り歴史的な風情が感じられるエリアです。伊賀盆地の地形と淀川水系のきれいな水が流れる環境を利用した米どころ、酒どころとしても有名です。

伊賀上野城と城下町

伊賀上野城とその城下町には当時の面影が残る建物や町並みが見られ、歴史的な風情を感じることができます。和菓子屋が軒を連ねるお菓子街道や伊賀で生まれた”松尾芭蕉”にまつわる施設もあり、様々な楽しみ方があります。

住所:三重県伊賀市上野丸之内106

営業時間:9:00〜17:00

赤目四十八滝

滝川の清流と深い森がつくる大小さまざまな滝が連なるエリアです。滝に沿って遊歩道が整備されており、紅葉や新緑など四季折々の美しい風景を楽しむことができます。忍者の修行の場としても伝えられるほか、”平成の名水百選”や”日本の滝100選”等にも選ばれるなど、歴史と自然を同時に感じられる景勝地です。

住所:三重県名張市赤目町長坂671-1

営業時間:夏期 8:30~17:00 冬期 9:00~16:30

伊賀牛

伊賀地方で育てられる高級和牛。きれいな水と盆地特有の寒暖差のある気候が牛の飼育に適しており、芳醇な香りとコクととろけるような柔らかさの肉質が特徴です。三重ブランドにも認定されており、ステーキやすき焼き、焼き肉などで楽しむことができます。

伊賀米

伊賀地方の豊かな自然の中で育てられるお米。寒暖差のある気候と肥沃な土壌、清流によって、甘みとうまみの詰まったお米に仕上がり、その品質はお米の食味ランキングにおいてこれまでに何度も最高評価の特Aを受賞しています。

伊賀くみひも

伊賀くみひもは、絹糸を主に金銀糸などを組糸に使い、角台・丸台・高台などの伝統的な組台を用いて繊細な美しさをもつ紐に編み上げたもので、「帯締」などとして和装には欠かせない工芸品です。1976年(昭和51年)12月15日から経済産業大臣指定の伝統的工芸品に指定されています。

勝手神社の神事踊

勝手神社の神事踊は,伊賀市山畑の勝手神社の秋祭の日に行われる芸能で、胸にカッコと呼ぶ桶胴太鼓(かんこ)を付けた「中踊り」、歌を歌う「歌出し」(立ち歌、地歌い)、大太鼓を打つ「楽(がく)打ち」など、計20数名の人数と構成を要する踊りとなっています。

三重県オススメ観光(東紀州)

「東紀州エリア」は、美しい海と雄大な山々に囲まれ、世界遺産「熊野古道」が通る自然豊かなエリアです。黒潮が流れる好漁場である熊野灘から獲れる漁業、温暖な気候を生かして年中ミカンの栽培ができる農業、全国でも有数の雨の多さと急峻な地形で育まれる強靭な「尾鷲ヒノキ」で有名な林業といった一次産業が有名です。

熊野古道

熊野古道は、紀伊山地の3つの霊場(熊野三山)への参詣道の総称です。神道の信仰に加え、仏教や修験道の影響を受けた霊的な信仰の場であり、その文化的な景観がユネスコに認められ、2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界文化遺産として登録されました。(写真提供:三重県観光連盟)

飛雪の滝キャンプ場

かつての紀州藩主が「飛沫さながら雪の舞い」と称えた美しい滝を臨むことができるキャンプ場。BBQやコテージなど家族で楽しめる施設やアクティビティのほか、近年注目されているテントサウナもあり、熱せられた体を滝つぼで冷やし、自然の中での外気浴で「ととのう」ことができる癒しの空間です。

住所:三重県南牟婁郡紀宝町浅里1409-1

営業時間:9:00〜17:00

熊野地鶏

「日本一おいしい高級地鶏をつくろう」というスローガンのもと生まれた熊野市の地鶏。肉質は赤身が強く弾力に富み、地鶏本来のコクと風味があることが特徴です。三重ブランドにも認定されており、様々なジャンルの有名シェフから高い評価を受けています。

尾鷲わっぱ

江戸時代初期から尾鷲地方の檜を利用して作られ、食品が痛みにくく、冷めにくいことから弁当箱として愛用されてきました。使い込むほど色彩及び木目が一段と冴えてきます。平成6年(1994年)に三重県指定伝統工芸品にも指定されています。

きほく燈籠際

きほく燈籠際は1928年(昭和3年)、旧紀伊長島町の赤羽川の川開きイベントとして、時の青年団が数百羽の都鳥型燈籠を流したのが燈籠祭の始まりです。今では東紀州の夏の風物詩として県内外にも認知され、燈籠祭でしか見ることでのできない花火「彩雲孔雀」と海に浮かぶ巨大燈籠の競演は、燈籠祭の代名詞ともなっています

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像