東京大学CGC - Nature on the Balance Sheet協賛事業を始動

自然システムの崩壊が、異常気象、自然災害、サプライチェーンのリスク、食料安全保障を通じて、企業・経済・社会にとって大きな脅威となる中、 ”Carbon Neutral” に加えて”Nature Positive” が、国際的に重要なアジェンダとなりつつあります。現在、世界各地でNature Positiveを目指す取組が進んでいますが、その進捗は断片的でペースも遅く、企業や投資の意思決定に十分な影響を与えていないのが現状です。

しかし我々に残された時間は多くありません。自然システムは一度失われると回復不可能なものが多くあります。自然喪失の根本的な原因に深く切り込み、自然損失を止め逆転させるには、これまで「無限」で「無償」だと思われていた自然資本の本来の価値を市場が認識し、その価値がすべての経済取引の意思決定に組み込まれることが必要です。

自然資本の価値評価の困難やサステナビリティ・アジェンダへのバックラッシュにも関わらず、既に自然喪失がビジネスの根幹を揺るがすことを認識し始めた業態やその経済社会への壊滅的な影響を意識し始めた規制機関が声を上げ始めています。さらに自然に投資することのメリットを追求し、利益を上げる事業家や投資家も増えています。今求められていることは、こうした自然資本の価値の認識を、個別のプロジェクトや限られた市場に終わらせることなく、市場インフラの改革を通じて、主流のメカニズムにしていくことです。

東京大学グローバル・コモンズ・センター (CGC) は、志を同じくする海外の機関とMountains Group(後述)を結成し、“Nature on the Balance Sheet”イニシアティブを立ち上げ活動しています。このイニシアティブは、自然資本の価値評価や市場認識、或いは市場インフラを支える専門家と協働して、自然資本の価値が経済の意思決定に組み込まれ、更には企業の財務諸表(Balance Sheet)に反映されるための、ロードマップの策定に先駆的に取り組んでいます。この活動を通じてこの分野での新たな国際ルールメイキング、ひいては現在の経済システムの改革を目指すものです。このイニシアティブのもと、自然資本の市場認識に向けての3つの段階、市場インフラ改革の5つの階段が策定されています(後述)。さらにこのプロセスを経ることによって、企業の意思決定の変化と自然資本に起因する価値創造がどのように実現していくかを、参加企業とともに検証するプロジェクトを進めています。

そしてこの度、東京大学CGCは、産学連携プラットフォーム ”CGC-NBS協賛事業”を設立いたしました。国際ルールメイキングは概してヨーロッパが主導してきましたが、自然資本の評価と意思決定への組み込みについては、自然資本を多く保有し活用してきた日本ひいてはアジアの声が反映されることが望ましいと考えます。日本の企業セクターは、ネイチャーポジティブ経済への移行に向けて先導的役割を果たしており、実際にTNFDのアーリーアダプターにおける署名数は日本が世界最多となっています。Nature on the Balance Sheet イニシアティブが推進していく国際ルールメイキングの過程に、日本企業の積極的な参画を推進することによって、ネイチャーポジティブ経済の構築に日本の声ひいてはアジアの声が反映されることを目指します。

日本企業の協賛参加と期待される貢献

本イニシアティブには、以下の4社が協賛企業として参画します。協賛企業はいずれも自社の事業活動を通じて自然資本と深い関わりを持ち、本プロジェクトの趣旨に賛同してその実現を後押しします。

● 王子ホールディングス株式会社 – 紙、パルプをはじめ森林資源に根付いた価値創造をおこなってきている企業として、自然資本会計の導入検証に参画します。

● 住友林業株式会社 – 森林経営、木材建材の製造・流通、木造建築まで「木」を軸にした事業をグローバル展開する企業として、森林の公益的価値評価や持続可能な森林経営および木造建築に関する知見を提供します。

● 味の素株式会社 – 食品産業のグローバル企業として、原料調達や農業生態系サービスの価値評価方法の構築に参画します。

● MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 – 保険・金融大手として、自然災害リスク評価や生物多様性損失が保険・金融に与える影響の分析に参画します。

協賛企業の参加により、東大CGCは、国際社会で進行中のルールメイキングに、日本ひいてはアジアの視点を反映していくことを目指します。また急速に動いている国際的な動向を参加企業にシェアし戦略策定の一助にしていただくことを期待します。日本企業の参画は、民間セクターがネイチャーポジティブへの移行に果たす重要な役割を国内外に示すものであり、政府・大学・企業が協働して地球規模課題に挑む好例ともなると期待されます。

【以下、参考資料】

科学的バックグラウンド

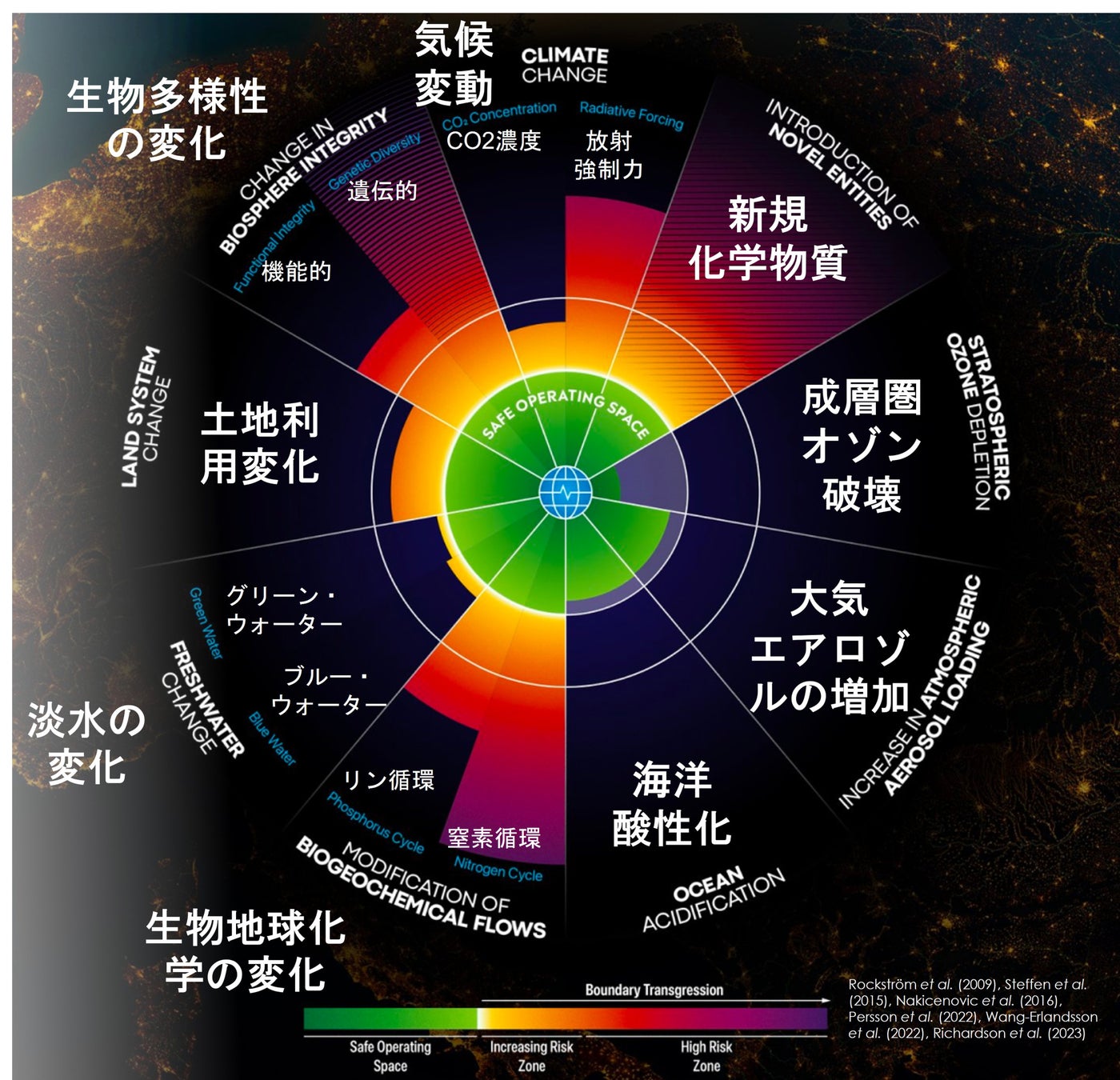

ヨハン・ロックストロームはじめとする地球システム科学者は、「プラネタリー・バウンダリー」というコンセプトを開発し、地球の限界と我々の経済システムの関係を示しました。9つの重要なサブ・システムのうち既に6つで我々は限界値を超えており、現在の経済システムが、我々の文明を支えてきた安定的な地球システムを毀損しつつあることを示しています。地球温暖化と並んで、自然喪失が人類の生存基盤を揺るがしています。

その理由は、「無限」であり「無償」と思われていた自然資本が濫用された結果、地球の安定性を支える生態系、水、土壌の健全性を危険水域まで圧迫したことにあります。“Nature on the Balance Sheet” イニシアティブの目的は、自然資本の本来の価値を経済の意思決定に取り組むことによって、経済と自然のシステムが調和するネイチャーポジティブの実現を目指すことにあります。

自然を経済意思決定に組み込むための5段階ロードマップ

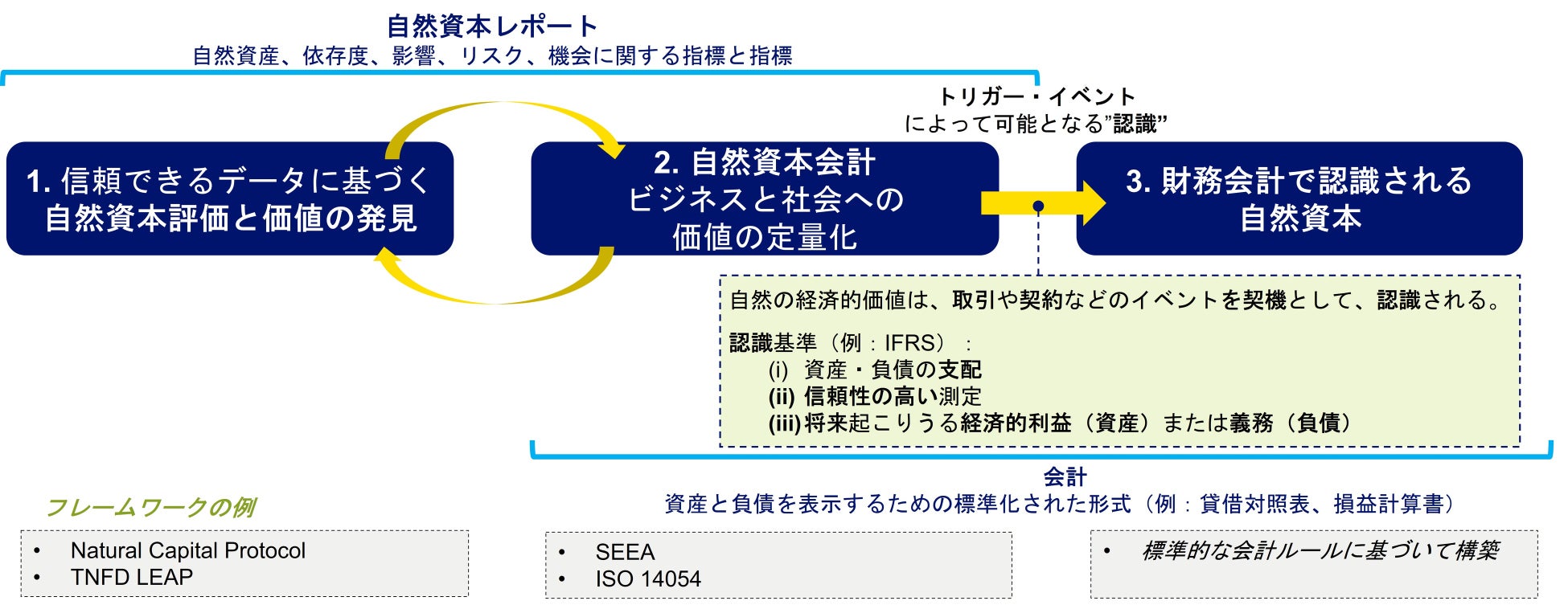

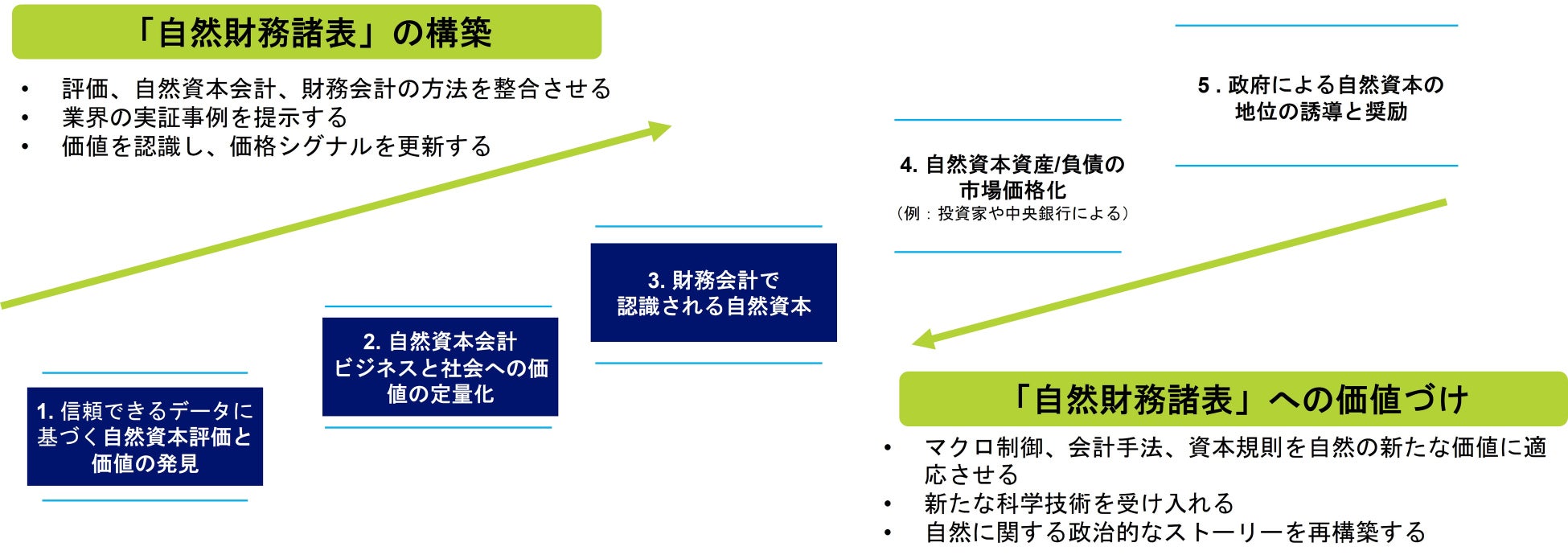

これまでMountains Groupでは、「自然資本をバランスシートに組み込むためのロードマップ」(5段階から成るフレームワーク)の策定に取り組んできました。このロードマップは、企業が自然関連リスクを自社の経営リスクとして捉えるとともに、自然資本を新たな投資や成長の機会創出につなげるための道筋を示すものです。自然資本の評価から財務的価値の認識と財務諸表への統合に至る三つの段階においては、自然資本会計のレポーティングをいかに財務会計で”認識”するかが重要な課題となります。

● 発見(Discover): 信頼できるデータに基づき、自然資本がもたらす価値を発見する段階。継続的で高品質な自然資本アセスメントにより、自然が企業活動に与える影響や依存関係を把握します。まずは科学的知見と現場データを結びつけ、自然資本の現状と価値を可視化することが出発点となります。

● 定量化(Quantify): ビジネスおよび社会にとっての自然の価値を定量化する段階。自然資本会計の手法を用い、森林や水資源といった自然資本(ストック)やそれが提供する生態系サービス(フロー)を測定・数値化します。これにより、自然資本の劣化や向上が企業の損益や社会経済に与えるインパクトを金額等で評価し、意思決定に組み込みやすくします。

● 財務認識(Recognize): 自然資本を財務会計上で認識する段階。企業の財務諸表に自然資本の価値を計上し、従来の財務資本と組み合わせた統合会計を実現します。従来は資産計上されない生態系や生物多様性の価値について財務指標に反映させ、企業価値や業績評価に織り込んでいきます。

自然資本の評価、定量化、そして財務会計における価値の認識に至る3段階ステップは、自然資本の保有者、使用者がその財務的価値を認識することを支援し、自然資本の価値が会計に反映されるような市場の基盤を形成します。しかしこの実現のためには、3ステップを超えて、政府や中央銀行などの規制機関により自然資本の管理を促進するインセンティブを提供することが重要です。

● 市場価格化(Market Pricing): 自然関連資産・負債を市場で評価する段階。投資家・保険会社・金融機関が、企業の自然資本の状態を適切に織り込んだ資産評価・リスク評価を行うことで、市場メカニズムに自然の価値が反映されます。例えば、自然資本の豊かな企業は株式市場で高い評価を受け、生物多様性への負荷が大きい事業は資金調達コストが上昇する、といった形で市場のインセンティブが変化します。これにより、資金の流れが自然資本の保全・再生に有利な方向へ誘導されます。

● 制度化と促進(Codification & Promotion): 自然資本評価を制度に組み込み、普及させる最終段階。政府や中央銀行といった公的機関が、財政・金融・規制の各政策手段を動員して自然資本の価値を経済システムに組み込みます。具体例として、自然資本勘定を国家経済計算に導入する、あるいは金融規制において自然関連リスクの開示や資本比率への反映を義務付けることなどが挙げられます。これにより、自然資本の価値が公式にコーディング(制度化)され、世界的に標準化されたルールのもとで企業や投資家が行動できるようになります。

上記の5ステップを通じて、「自然資本をバランスシートに載せる」ための包括的な道筋を導出しました。このロードマップは、多くの土地管理者や企業、金融機関、政策立案者を巻き込みながら実践検証されていく予定であり、その広範な採用が真の自然資本経済への転換点となることが期待されます。

「Mountains Group」による協働

Nature on the Balance Sheet イニシアティブは、Capitals Coalition、Systemiq、Landbanking

Group、そして東京大学CGCの4者による連合体(通称「Mountains Group」)が協働して推進しており、自然資本を経済価値として捉えるための革新的な枠組みを構築しています。Capitals Coalitionは「価値の可視化」を推進する国際的な共同体であり、Natural Capital Protocolに代表される手法面の知見を提供しています。Systemiqはグローバルなシステム変革企業として政策・金融の両面から戦略立案を担い、Landbanking Groupは自然資本を担保とした新たな金融インフラの創出に取り組むスタートアップ企業で、自然資本を評価・取引する技術基盤を開発しています。東大CGCは、グローバル・コモンズの保全のために培ってきた知見と、アジアの大学・研究ネットワークを背景に科学知見とローカルな実装力を提供しています。こうした多様なパートナーの連携によって、本プロジェクトは学界・産業界・金融界・政策当局を巻き込んだ「ラディカル・コラボレーション(徹底した協働)」を実現し、従来にない速度と規模で自然資本を経済システムに統合しようとしています。

本件に関する問い合わせ先:

東京⼤学グローバル・コモンズ・センター 梶川 裕⽮、枡野 恵也、飯塚 美恵⼦

e-mail: info.cgc@ifi.u-tokyo.ac.jp

以上

すべての画像