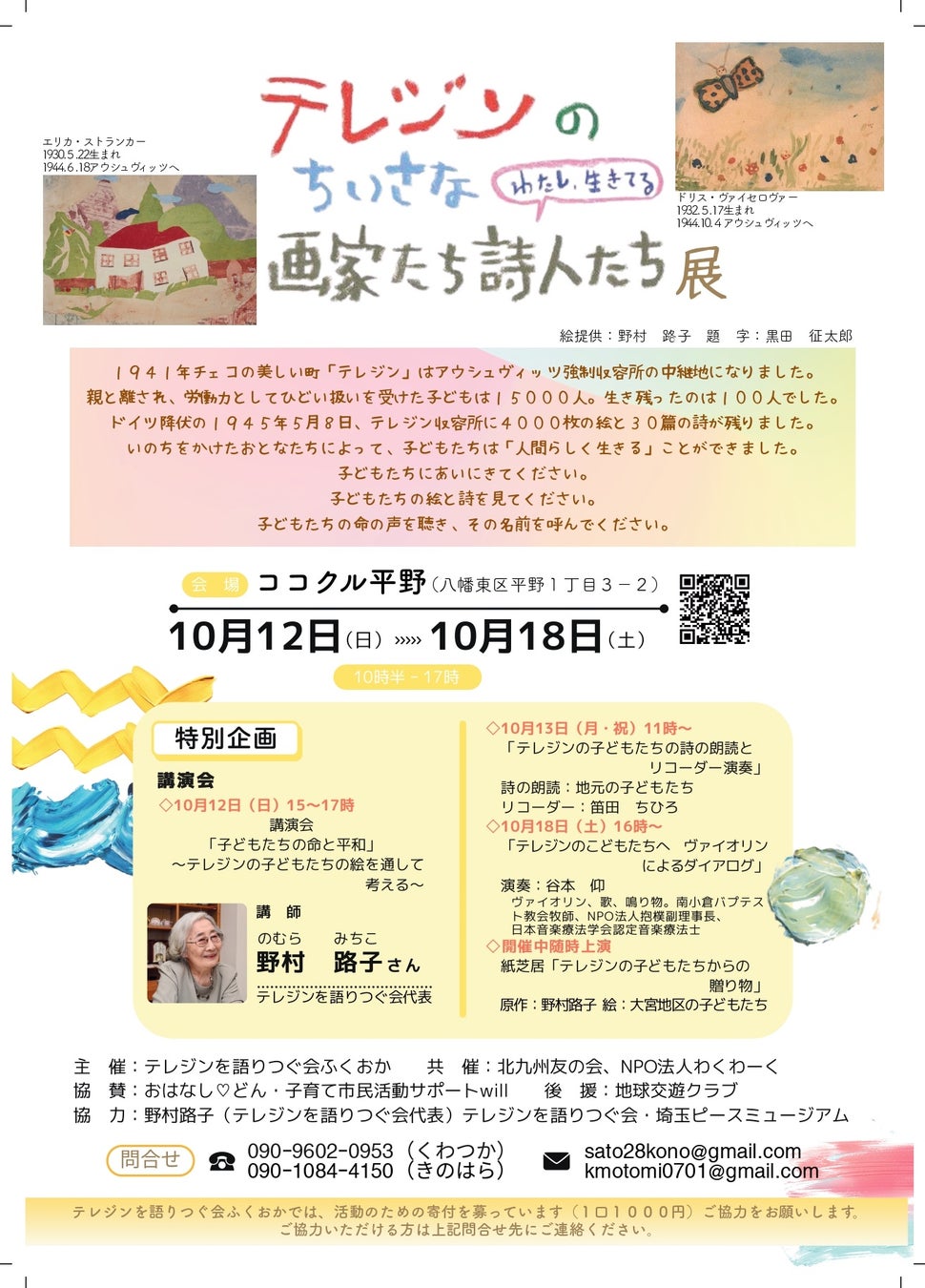

「テレジンのちいさな画家たち詩人たち展」~北九州市 多世代交流の場 ココクル平野で開催~

日程: 10月12日(日)~10月18日(土) 時間帯:10:00~18:00(最終日:17:00)

北九州にて7年ぶりの開催。

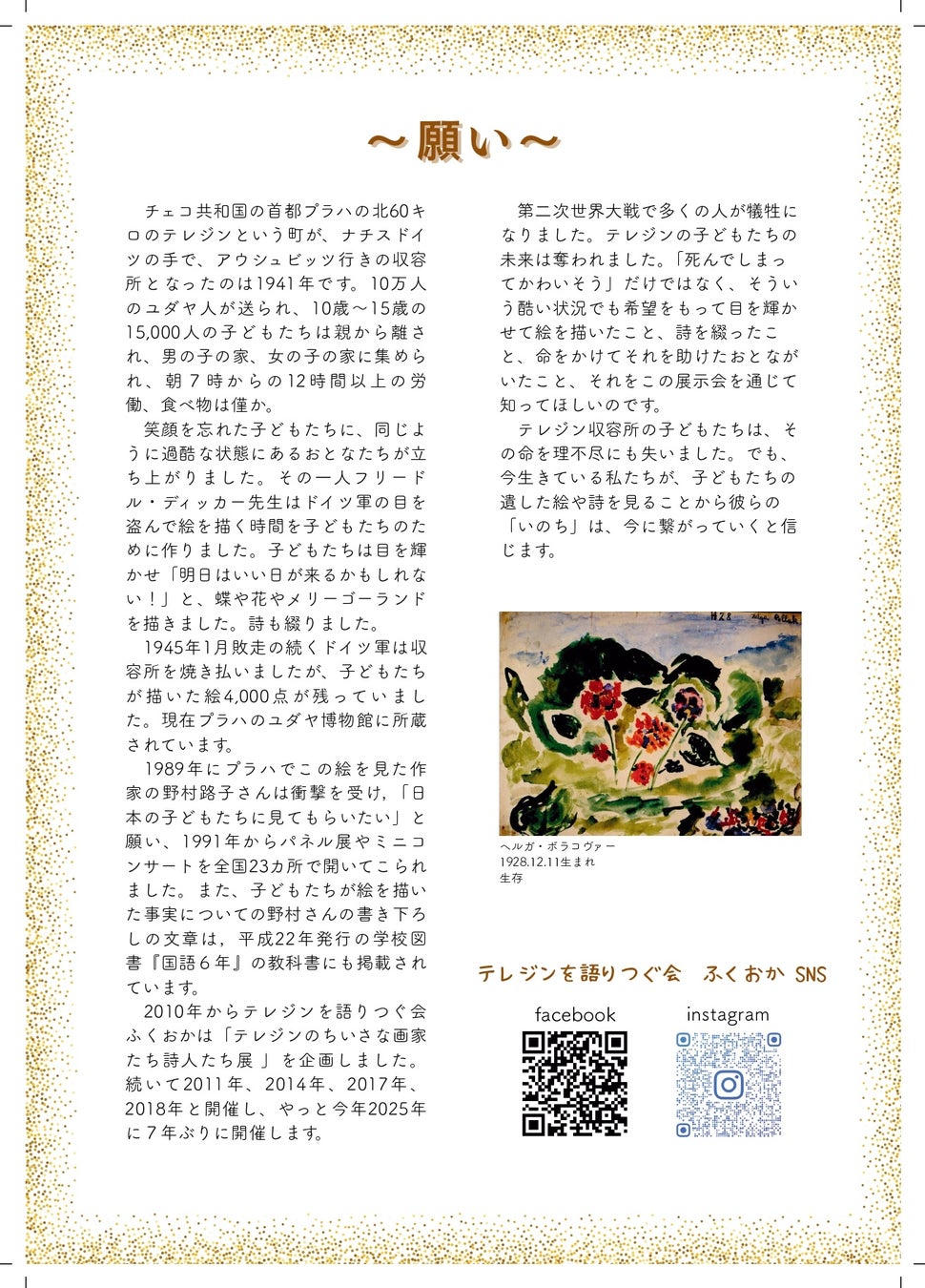

「第二次大戦下、ナチスの手によってユダヤ人絶滅作戦が実施され、占領下に何千ものユダヤ人強制収容所が作られました。

その一つチェコのプラハから60キロ離れたテレジン収容所には15,000人の子どもたちがいました。

飢えと寒さ、親と離れた寂しさ、過酷な状況で働かされ生きる希望を失った子どもたち。

死を覚悟して子どもたちの集りを要求したおとなたちの一人フリードルディッカー先生は、絵の教室をこっそり開きました。

子どもたちは先生の優しい声に励まされ、目を輝かせて遊園地や蝶の絵を描きました。

「明日はきっと良い日が来る」と信じて。

生きて収容所を出られたのは100人だけ。

でも焼け残った収容所に4000枚の絵があったのです。

子どもたちの笑い声を聞いていたビリーさんは、これは持って帰らなくてはと思ったのでした。

10月12日(日)より、北九州市八幡東区で多世代多様な方々の交流の場となっている、ココクル平野・くるくるスペースにて「テレジンのちいさな画家たち詩人たち展」を開催します。

テレジン

テレジン願い

展示内容は、1991年から日本の各地で「テレジン収容所の幼い画家たち展」を開催され、テレジン関係の著書や資料で伝え続けておられる野村路子さん作成のパネルの一部。

KiTAQWOODを活用したシンボルツリーある心地よい空間に、テレジン収容所の子どもたちの作品が並びます。

野村路子さんから頂いた「知る勇気 伝える努力」をテーマにテレジン収容所の子どもたちの生きた証と命のメッセージを、そして、おとなが力を出したことで子どもたちが生きる希望を持った事実をたくさんの方に知っていただきたいと思います。

初日12日(日)15時~ 参加費無料

野村路子さんのお話

「子どもたちの命と平和」~テレジンの子どもたちの絵を通して考える〜

13日(月・体育の日)11時~ 参加費無料

笛田ちひろさん(リコーダー・レインボーアース)の演奏とともにテレジン収容所で働かされた10歳〜15歳の子どもたちと同い年の小中学生6人が、遺された詩(#野村路子さん訳)の朗読

16日(木)13時半~ 参加費2,000円(会場13時) 手話通訳あり

コントラバス奏者吉田水子さん企画「めぐるいのちのコンサート」

テレジンの子どもたちへ聞かせたいとチェコの民謡の演奏もあり

めぐるいのちのコンサート

紹介

最終日18日16時~ 参加費無料

ヴァオリン、歌、鳴り物。南小倉バプテスト教会牧師、NPO法人抱樸副理事長、日本音楽療法学会認定音楽療法士の谷本仰さんの「テレジンのこどもたちへ ヴァイオリンによるダイアログ」

会期中は紙芝居『テレジンの子どもたちからの贈り物』を随時上演します。

竹チェロの演奏もあります。幸運な日はいつでしょう。

ピアノや明治・昭和初期時代のリードオルガン、ピアノもあります。弾ける方、テレジンの子どもたちへきかせてください。

野村路子さん著の『テレジンの小さな画家たち』 『フリードル先生とテレジンの子どもたち』『生還者たちの声を聴いて』は会場内で販売しています。『新伝記 平和をもたらした人々 -4-』これは野村先生の生まれてから今日までの道が分かる「伝記」ですので路子さん著ではありません。ファン必読書。野村先生書下ろしの学校図書刊「みんなと学ぶ小学校国語6年(上)」も会場内で読むことが出来ます。学校図書ではもう紙の印刷はしないのだそうです。

会場のココクル平野・くるくるスペースでは、市内障害福祉サービス事業所のお菓子や雑貨、地域の作家さんの手作り製品などの販売があります。

期間中はランチ、お飲み物などの飲食の準備もあります。

皆様お誘いあわせのうえ、お越しください。

【お問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせは下記にて承ります。

電話番号 093-671-1221

窓口 https://www.wakuwa-ku.com/contact/

NPO法人わくわーく

わくわーくは福岡県北九州市で「まちで暮らす誰もが互いを認め合い、こころ穏やかに安心して暮らせる社会」を目指して活動しているNPO団体です。

所在地 :福岡県北九州市八幡東区平野1丁目3-2

電話番号:093-671-1221 FAX:093-883-6022

理事長 :小橋祐子

設立:2010年5月

【事業内容】

①障害福祉サービス事業〈BOCCHI〉団体名:NPO法人わくわーく

障がいを持つ当事者の就労支援や生活支援と、施設利用者のご家族や地域住民を対象とした地域福祉に関する相談や支援、相談や支援を担う人材育成の事業を行っています。

②地域コミュニティ事業〈多世代交流スペースくるくる〉

多世代多様な方たちが集い、利用者がそれぞれの想いをカタチにしていくことのできる「場」の提供をしています。

③地域協働事業〈Be Happyプロジェクト〉

①と②がつながると出会いが生まれ、ひとりではできない「コト」や「モノ」がたくさん創り出されます。創り出されたさまざまな「コト」や「モノ」の一つひとつを集め、ともに動かすプロジェクトを『Be Happyプロジェクト』と名付けています。

HP:https://www.wakuwa-ku.com

Instagram:https://www.instagram.com/wakuwaaku.2010/

Facebook:https://www.facebook.com/wakuwaaku

X:https://twitter.com/wakuwaaku_2010

すべての画像