㈱電力シェアリングは、国連が主導する24/7 Carbon Free Energy Compactへ正式に加盟致しました。

米国連邦政府やGoogle・Microsoftなどが加盟する組織において、100%リアルタイムの再エネ需給を実現するため、RE100の基準更新や技術提供に貢献していきます。

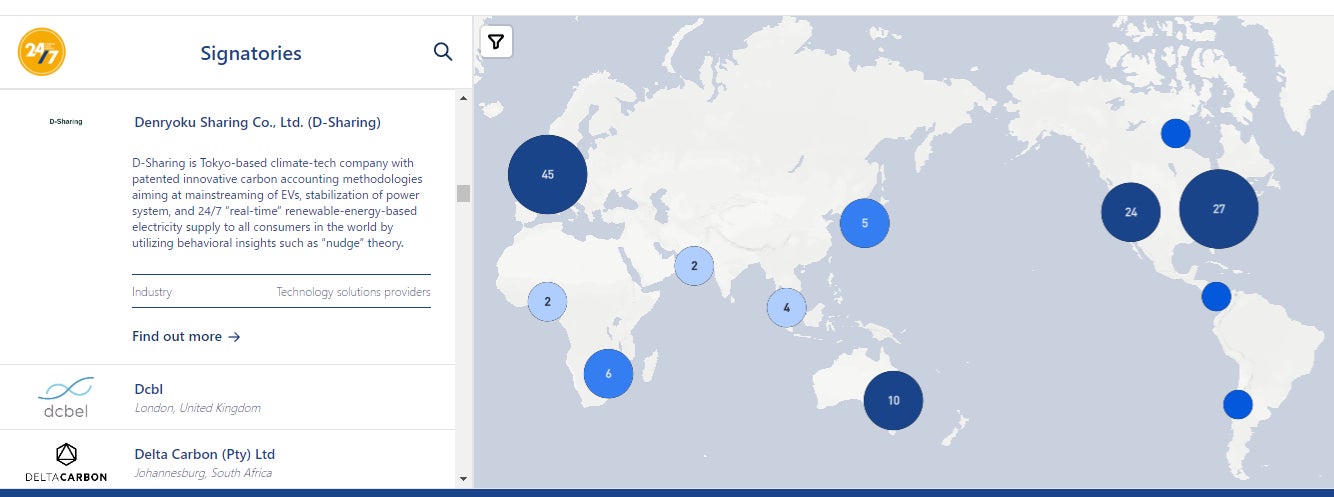

24/7 CFE Compactは、米国連邦政府やGoogle・Microsoft、スタンフォード大学など、欧米を中心に世界の100以上の組織が加盟し、RE100やSBTの再エネ調達基準をさらに進化させ、電力系統にある全ての電源の全時間100%リアルタイム再エネ化を実現するための技術開発や基準構築を行う組織で、日本からの加盟は3社目になります。

国連ウエブサイト

https://www.un.org/en/energy-compacts/page/compact-247-carbon-free-energy

国連による加盟審査

国連による加盟審査に当たっては、ビッグデータとAIの活用により、EVの昼充電や蓄電池の夜放電など、CO2排出削減タイムシフト価値を時間帯別に精緻に算定する当社の特許技術や、環境省ナッジ実証事業等での長期にわたる取り組みが評価されました。

加盟組織は、電力需要家、電力会社等のエネルギー企業、IT企業などからなり、当社はリアルタイム再エネ電力供給を実現するための「ソリューション・プロバイダー」として加盟が認められています。

同コンパクトウエブサイトでの当社の紹介と他の加盟組織

https://gocarbonfree247.com/our-signatories/

5つの基本方針

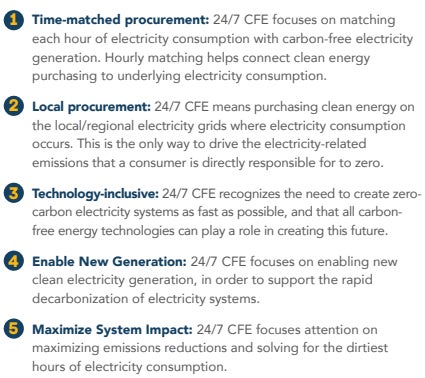

24/7 CFE Compactは、24時間365日、100%リアルタイムの再エネ電力需給の実現に向けて、以下のように、加盟企業に5つの基本方針を提示しています。

その日本の電力取引制度への影響を、国連担当官との話し合いを通じて、当社は以下のように分析しました。

① 再エネ電力需給の1時間毎の厳格な同時同量(Time-matched procurement)

RE100が許容する同時性が厳格でないJクレジット・グリーン電力証書・非化石証書の利用は認めない。

日中の再エネ余剰電力から証書を切り離して、夜間の火力発電由来の電力に引き当てるタイプのコーポレートPPAも対象外となり得る。

② 再エネ電力の同一系統内での調達(Local procurement)

電力が実際に消費される系統内での再エネ電力しか調達を認めない。

遠方にある再エネ発電所の証書のみを切り離して、自身の属する系統内で発電される電力に引き当てるタイプのバーチャルPPAも対象外となり得る。

③ 技術包括性(Technology-inclusive)

ゼロカーボン電力システムを可能な限り早く構築する必要性があり、あらゆる技術が、その実現に貢献可能である。

④ 新しい発電の実現(Enable New Generation)

新しいクリーンな発電を可能にすることに重点を置く。

⑤ 電力システムへのインパクト最大化(Maximize System Impact)

再エネ比率の低い(火力発電比率の高い)時間帯の脱炭素化に重点を置く。

当社に期待される役割

国連当局からのヒアリングの過程で、当社は上記の5原則全てにおいて以下のようなソリューションの提供が期待されていると示唆されました。

① 再エネ電力需給の1時間毎の厳格な同時同量(Time-matched procurement)

当社特許技術を用いれば、消費(EV充電)の昼シフトと再エネ発電(蓄電池充放電)の夜シフトの成果を定量化し、ナッジ等の行動インサイトの活用により、例えばスマフォアプリでのリアルタイムランキングやポイント付与などで無理なく行動変容を促すことが可能。

② 再エネ電力の同一系統内での調達(Local procurement)

当社特許技術を用いれば、再エネ発電者が供給する消費者の近接性と消費者が受容する再エネ発電者の近接性評価を定量化し、系統内需給率100%の目標を掲げ、需給者双方が参加しスマフォアプリでその達成をゲーム化するなどの行動変容を促すことが可能。

③ 技術包括性(Technology-inclusive)

当社の特許技術とナッジ手法は、他組織の提供する技術との相乗効果で、ゼロカーボン電力システムの構築に大きく寄与することが可能。

④ 新しい発電の実現(Enable New Generation)

当社特許技術は、各発電所固有のCO2排出係数を、時間帯別系統平均値との相対比較により評価が可能である。

例えば、自発電所排出係数が0の再エネ発電所の、系統平均値が低い昼間の時間帯での発電によるCO2削減価値を、自発電所係数が0でないトランジション期の低炭素発電所の、系統平均値が高い夜間の時間帯での発電のよるCO2削減価値が上回る場合があるなど、各発電所係数と発電時間帯の総合評価により、妥当性の高い新しい発電の導入促進が可能。

⑤ 電力システムへのインパクト最大化(Maximize System Impact)

当社特許技術を用いて、火力発電比率の高い時間帯の再エネ発電の希少性や、蓄電池充放電によるタイムシフト価値を定量化することで、夜間時間帯での脱炭素化促進への貢献が可能。

今後の活動方針

当社は、早速、24/7 CFE Compact 事務局や、一部の加盟組織への、当社が国内事業で培った知見の共有に着手しました。

国連担当官との話し合いの中で、同じく時間帯別排出係数を用いたCO2排出削減価値の定量化技術を有する米国スタンフォード大学との連携を期待するとの付言をいただきました。

2023年9月に、米国ニューヨークで開催される国連年次総会のサイドイベントとしての24/7 CFE Compact 会合にチームを派遣し、加盟組織とのオープンなネットワーク構築や、知見共有を図ってまいります。

今後、国連の24/7 CFE Compactの場において、有意義な実証事例を共有し、RE100・SBT基準を超克するデフォルト基準作りに積極的に参画し、24時間365日、100%リアルタイムの再エネ電力需給を世界に先駆けて達成できるよう、当社としても力を尽くしてまいります。

背景説明:次世代の気候変動に関わるデフォルト基準への参画の意義(電力シェアリング研究所より)

以下は、電力シェアリング・シンクタンク部門による24/7 CFE Compactの背景分析と提言です。

これまで、気候変動に関わる運動は欧州を中心に行われ、様々なデフォルト基準の策定を牽引してきました。

2000年に発足した英国発の非政府組織CDP (カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト(Carbon Disclosure Project))や同NGOが参画するSBT(Science Based Targets)などは、RE100基準を世界展開し、複数の日本政府機関もその適用を受けるなど、世界の脱炭素化の動きを盤石にさせるために主導的な役割を果たしてきました。

2004年には、英国ブレア元首相が主導してやはり英国政府に近いNGOであるThe Climate Group(クライメート グループ)が発足し、EUや国連と連携して欧州政府の気候変動対策や環境問題について活動をしています。

そうした長年にわたる取り組みの成果として、2015年にはパリ協定(第21回気候変動枠組条約締約国会議が開催されたパリでの気候変動抑制に関する多国間の国際的な協定。)が締結され、2021年に英国スコットランド・グラスゴーで開催されたCOP26でも、政府・NGO・民間企業・研究機関が結集して大きな貢献を果たしました。

当社代表の酒井は当時アジア開発銀行(ADB:フィリピン・マニラにある国際機関)はインド担当の上席気候変動専門官として、同じくADBに在籍していた当社CTOの玉置とともにパリ協定締結に携わっており、こうした欧州関係者と緊密に交流し、その活躍をつぶさに見てまいりました。

一方で、米国は、一度は参加したパリ協定から2020年に脱退するなど、これまで気候変動に関する取り組みには欧州勢ほど大きな貢献を果たしてきませんでした。それは、GAFAMやテスラなどの西海岸にある巨大テック企業や大学・シンクタンクも同様です。

ゴア元副大統領やクリントン財団などは積極的でしたが、米国全体を一つのチームとしてみた時に影は薄い状況が続いてきました。

そんな中で、気候変動を巡るムーブメントは、デジタル・AI技術やEV・自動運転、ディープテックなどの到来で、アナログからデジタルへの大きなパラダイムシフトが起きようとしています。

それは、再エネ電力、排出権、オフセット証書の取引でも同様です。日本で2022年から導入されているトラッキング非化石証書のお手本となった欧州のGO(Guarantee of Origin)は、今から14年前の2009年に導入されました。

電力には元々色がついていないので、それまで、「顔の見えない」形で取引されていた再エネ電力を、どの地域で、どのような電源種によって発電されたのかのラベルをつける「電源証明(由来証明)」は、当時画期的でした。

アナログな電気の流れを正確にトラッキングするのは、当時としては最先端のデジタル技術であり、大きなパラダイムシフトをもたらしました。

しかし、その後、世界的に再エネが大量導入されるようになり、電気は一般に貯められず、また太陽光発電に偏った電源構成となる国が多い中で、昼と夜との再エネ電力供給の格差という新たな社会課題が発生するようになってきました。

こういうなかで、「who(誰が)」「Where(どこで)」「What(何を)」「(How)どのように」に加えて、欧州のGO(電源証明書制度)で欠けていたピースである「(when)いつ(何時に)」を埋めることが重要な問題となっています。

なぜかというと、再エネの希少性は時間帯ごとに大きく変動するのに、GOではその価値は全ての期間で同じという仕組みで取引されるためです。昼間に使いきれなくなった再エネ電気を市場に売る代わりに、夜間に足りなくなった電気を火力発電で賄っても、期間を通算したGOの発電量と、需要家の消費量が一致していれば、時間毎のアンバランスは気にしなくてよいことになります。

そのために太陽光発電のGOが増えれば増えるほど、さらに再エネの昼夜間格差が拡大し、夜間の火力発電依存率がさらに高まり、期間通算のCO2排出量が減らずに停電リスクが高まるという皮肉な結果をもたらす可能性があるのです。

しかし、欧州ではGOが十分に普及し、アジアでもi-RECといって、同様の旧世代のデフォルト基準の浸透を図る、いわばイノベーションのジレンマに陥っている欧州勢を横目に、急速に気候変動分野で頭角を現しているのがテック大国のアメリカです。

全ての供給者の発電電力量と需要者の消費電力量からなるビッグデータをリモート・リアルタイム・自動で5分毎に取得し、その炭素強度を算定し、刻一刻と変動する系統全体の炭素強度をウエブサイトで公表する難題を、カリフォルニア州当局は既に実装しています。

24/7 CFE Compactは、① 再エネ電力需給の1時間毎の厳格な同時同量(Time-matched procurement)と、② 再エネ電力の同一系統内での調達(Local procurement)というGOでは十分にフォローできなかった次世代規格構築を提唱しています。

その創設期加盟者として、米国連邦政府、Google・MicrosoftというGAFAMの一角、スタンフォード大学など米国の産官学が結集しているのは注目に値します。今のところ、気候変動エコシステムで本流の欧州勢に大きな参画の動きは観察されていません。

こうしたことから、米国がデジタル・AI技術を駆使して気候変動分野で次世代デフォルト規格の構築、それに裏付けられたIoTシステムやビッグデータ管理、EVや自動運転、マイクログリッド、電力網のデジタル化、低炭素水素供給網などを含めたハード・ソフト産業の振興を考えているのではと当社シンクタンクでは分析しています。

折しも2022年8月12日、米国議会は画期的ともいえる「インフレ抑制法案」(Inflation Reduction Act =IRA)を可決し、現在その実行フェイズにあります。

中国とのいわゆるデカップリングによる経済安全保障、中東に依存しないエネルギー安全保障、GAFAMのデジタル・ソフト産業からテスラ等のデジタル・ハード産業への拡張を指向しつつ、気候変動問題への明確なコミットメントを世界に示したとも受け取れます。

わが国においても、どうしてもこうした派手なインフラ投資政策に目が行きがちですが、気候変動に関わる様々なルール作りの重要性を軽視すべきではありません。

1997年のCOP3で採択された京都議定書以降、日本の存在感は薄かったわけですが、わが国には、電力・自動車分野も含め先端的な技術の蓄積があります。

1民間スタートアップの立場からは甚だ僭越ですが、政府機関・自治体・民間企業・研究機関の各位におかれましては、24/7 CFE Compactの動向を注視いただければ幸いです。

当社シンクタンク部門としては、24/7 CFE Compactにおける活動報告や分析レポートを発信する場として、当社グループ企業が運営するポータルサイトを設けています。https://tsunaichi.jp/

こちらから積極的に情報を発信してまいります。

ご関心をお持ちの政府・自治体・企業・研究機関各位におかれましては、株式会社電力シェアリングウエブサイトフォームからお気軽にお問合せください。https://www.d-sharing.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 商品サービス

- ビジネスカテゴリ

- 電気・ガス・資源・エネルギー環境・エコ・リサイクル

- ダウンロード