【災害時の理想は「在宅避難」が約6割!】「倒壊しない家」の希望は2割以下!一方で耐震を優先して7割が諦めたこととは?

「普段も災害後も快適に暮らせる家」をどうつくるか─耐震性だけでは測れない「居住継続性」への意識変化

株式会社WHALE HOUSE(本社所在地:兵庫県神戸市、代表取締役:彦坂 達也)は、直近5年以内に注文住宅で住宅(戸建て)(木造住宅)を購入、建てた経験がある方を対象に、「地震後の在宅避難と住宅性能」に関する調査を実施しました。

大きな地震が発生したとき、あなたはどこで生活を続けたいと考えますか。

「地震に強い家」を選ぶことは当たり前になりつつありますが、実際に被災した人々は、地震後も自宅で安心して暮らせることの大切さをどのように感じているのでしょうか。

また、避難所での生活と自宅での在宅避難、その違いが家族の安心や生活の質(QOL)にどれほど影響するのでしょう。

そこで今回、株式会社WHALE HOUSE(https://www.whalehouse.co.jp/)は、直近5年以内に注文住宅で住宅(戸建て)(木造住宅)を購入、建てた経験がある方を対象に、「地震後の在宅避難と住宅性能」に関する調査を実施しました。

\完全無料で公開中!/

1,000人以上が答えた最新調査結果に加え、

倒壊ゼロの実績をもつ“耐震性・SE構法”のポイントをまとめた資料をお届け!

災害時、在宅避難を希望する声が多数。理想と現実のギャップも浮き彫りに

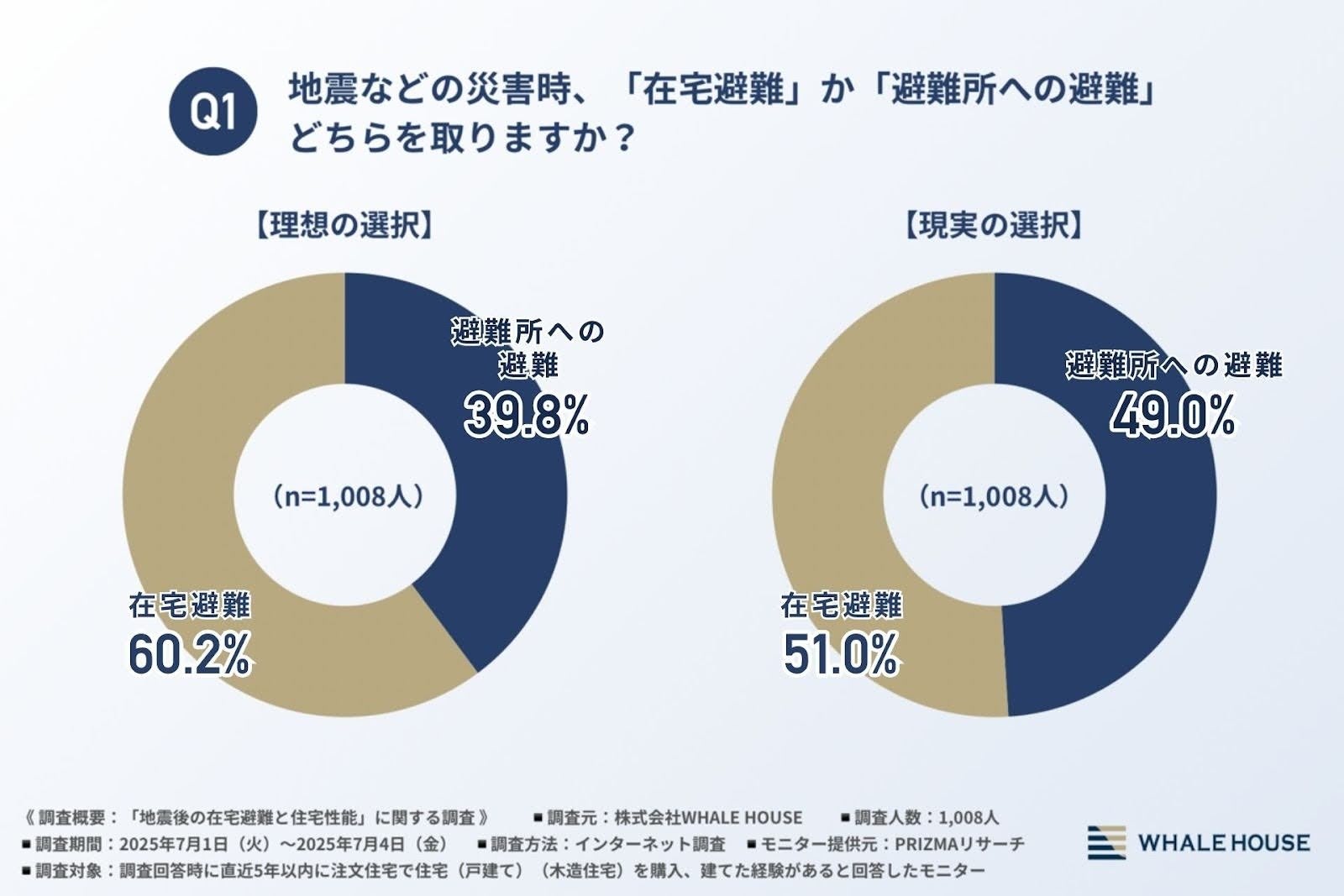

はじめに、災害時の避難場所についてうかがいました。

「地震などの災害時、どちらかの方法しかない場合、どちらをとるか」と尋ねたところ、理想と現実で以下のような回答結果になりました。

■理想の選択

『避難所への避難(39.8%)』『在宅避難(60.2%)』

■現実の選択

『避難所への避難(49.0%)』『在宅避難(51.0%)』

理想では、在宅避難を望む声が約6割いる一方、現実になると避難所を選ぶ方が増える傾向が見られました。

在宅を希望していても、自宅の損壊や余震への不安が現実の選択を変える一因と考えられます。

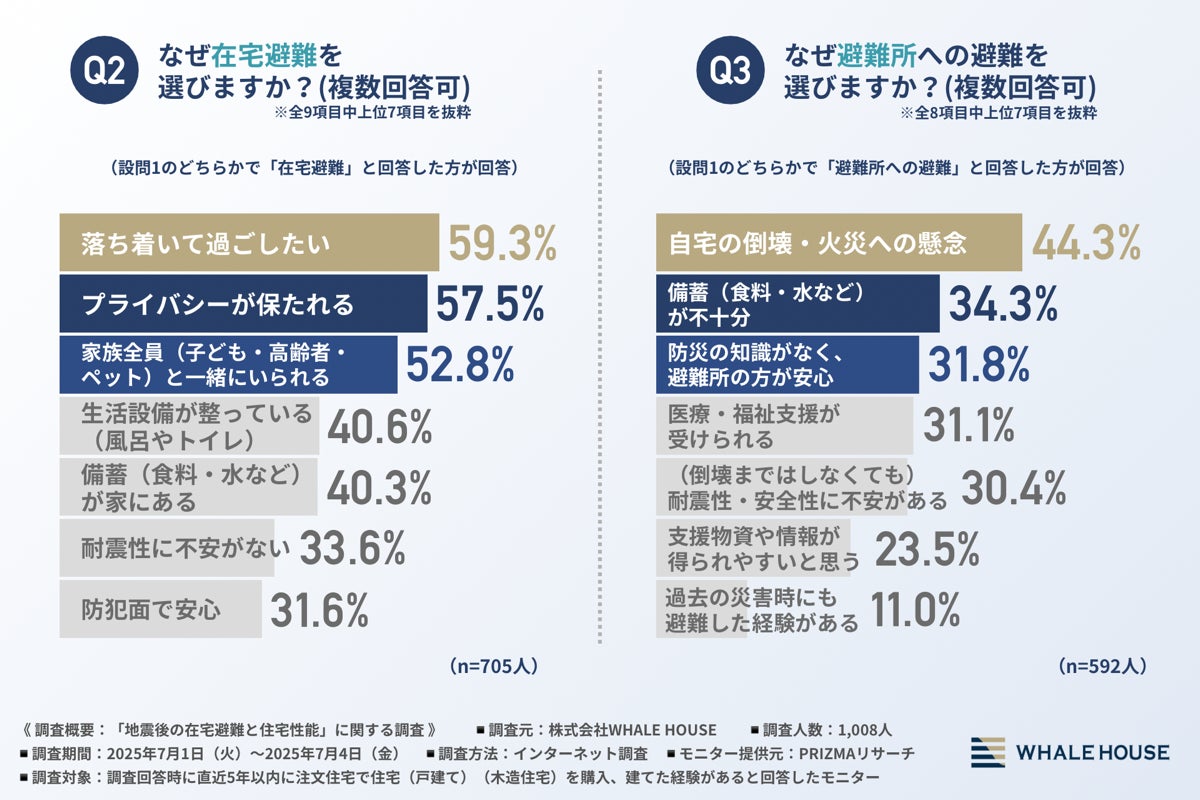

では、どのような理由でその選択をしたのでしょうか。

「なぜ在宅避難を選ぶか」と尋ねたところ、『落ち着いて過ごしたい(59.3%)』という回答が最多になり、次いで『プライバシーが保たれる(57.5%)』『家族全員(子ども・高齢者・ペット)と一緒にいられる(52.8%)』となりました。

在宅避難が選ばれる背景には、生活の継続性と心理的な安定が重視されていることがうかがえます。

避難所では難しい「家族全員と過ごすこと」や「プライバシーの確保」が自宅なら可能であり、特に子育て世代やペット飼育家庭にとっては切実な要素といえるでしょう。

一方で、『避難所への避難』を選択した方に「なぜ避難所への避難を選ぶか」と尋ねたところ、『自宅の倒壊・火災への懸念(44.3%)』が最多で、『備蓄(食料・水など)が不十分(34.3%)』『防災知識がなく避難所の方が安心(31.8%)』となりました。

避難所の選択の背景には、自宅の安全性に対する不安が色濃く反映されています。

特に、備蓄や防災知識の不足が「避難所の方が安心」という選択につながっている方も多いものの、最多となった「倒壊や火災」といった生命に直結するリスクは判断を左右する大きな要因といえるでしょう。一方でこれらの懸念が払拭されれば、在宅避難を選びたいと考えているのかもしれません。

「安心して在宅避難できる家」に最も求められるのは「余震でも傷まない設計」

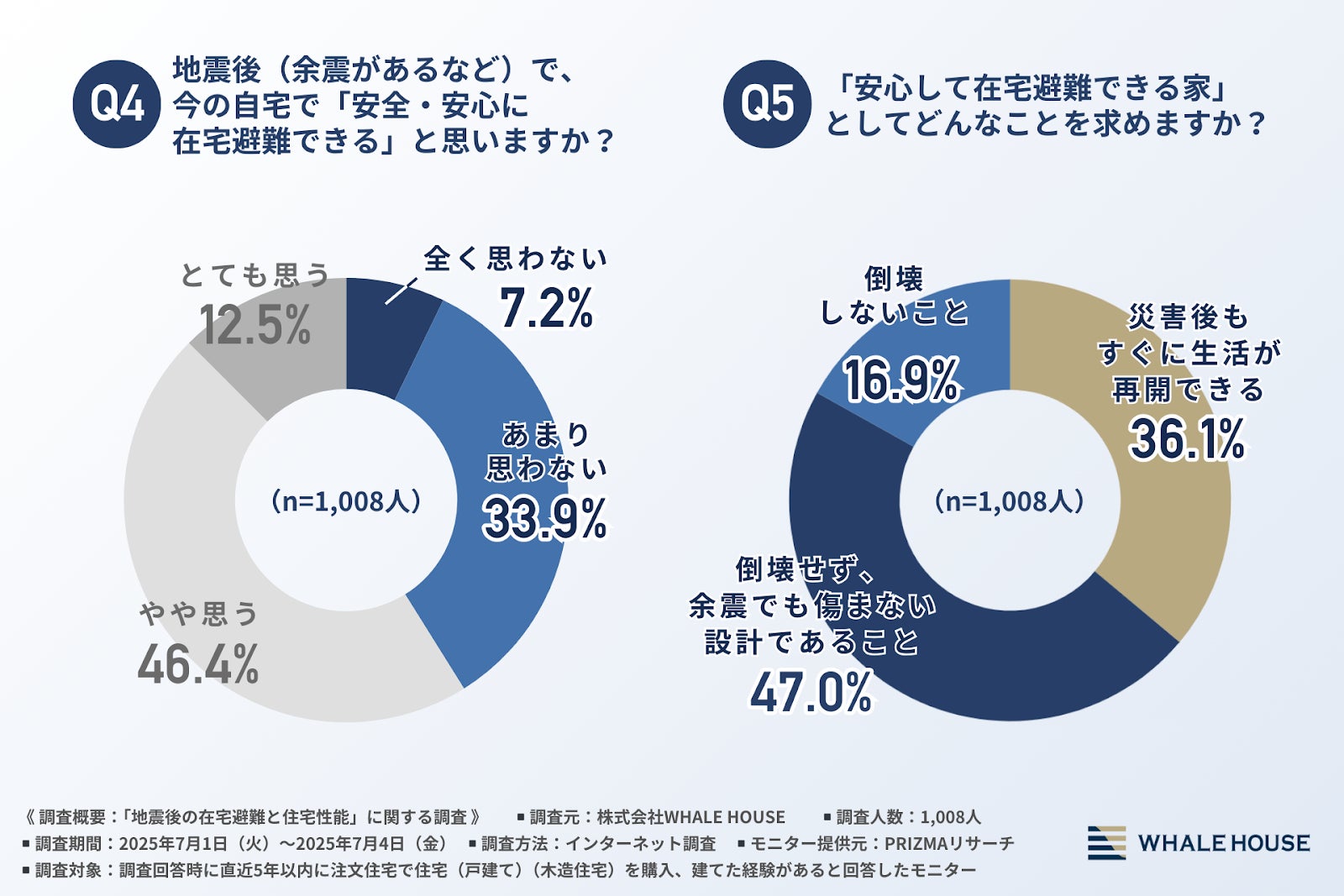

では、大きな地震後の余震もある中、今の自宅で「安全・安心に在宅避難できる」と思う方はどの程度いるのでしょうか。

「地震後(余震があるなど)で、今の自宅で「安全・安心に在宅避難できる」と思うか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『全く思わない(7.2%)』

『あまり思わない(33.9%)』

『やや思う(46.4%)』

『とても思う(12.5%)』

今の自宅で「安全・安心に在宅避難できる」と思う方が多数を占める一方で、約4割が不安を抱いていることが浮き彫りになりました。

この結果は、耐震基準を満たしていたとしても、居住継続性に対する確信までは持てていない人が一定数存在することを示しています。

そのような背景から、在宅避難を現実の選択肢とするために、住宅にはどのような条件が求められるのでしょうか。

「「安心して在宅避難できる家」として求めること」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『災害後もすぐに生活が再開できる(家具や設備、構造体に被害がない)(36.1%)』

『倒壊せず、余震でも傷まない設計であること(建物のゆがみ・傾き・接合部破損がない)(47.0%)』

『倒壊しないこと(建物が崩れないこと)(16.9%)』が続きました。

「倒壊しない」だけでなく、「その後も居住可能である」ことが在宅避難においては重視されていることが明らかになりました。

特に、「余震でも傷まない設計」という回答が最も多かった点は、初動だけでなく中長期的な避難生活までを見据えた住まいへの要求があることを示しています。

「住み続けられる住宅」への意識の高まりを反映しており、耐震等級の評価だけでは測りきれない安心感を住宅に求めているといえそうです。

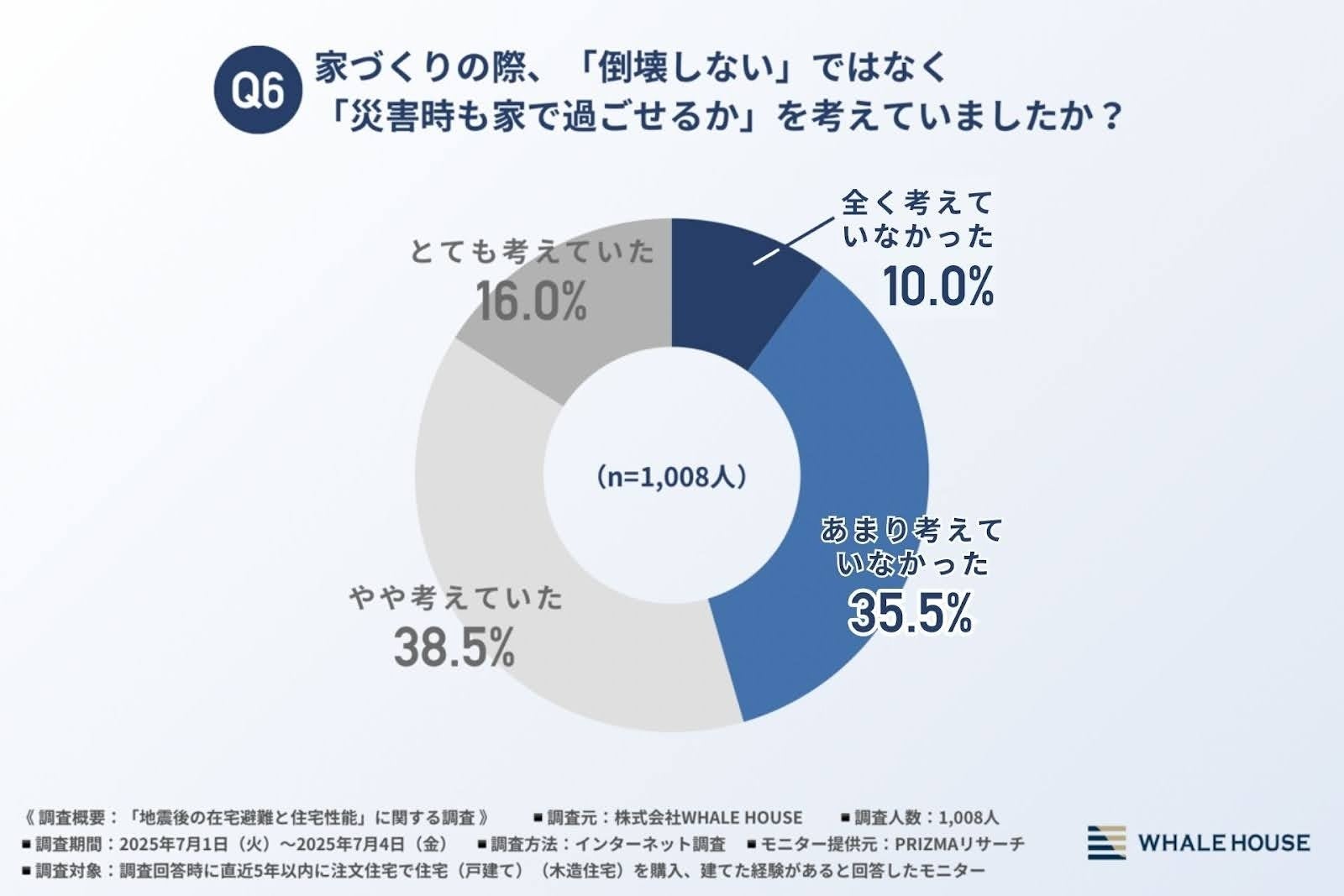

では、住宅購入の際に、在宅避難を想定して「家づくり」をした方はどの程度いるのでしょうか。

「家づくりの際、『倒壊しない』ではなく『災害時も家で過ごせるか』を考えていたか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『全く考えていなかった(10.0%)』

『あまり考えていなかった(35.5%)』

『やや考えていた(38.5%)』

『とても考えていた(16.0%)』

約半数が災害後の居住継続性を意識していた一方で、『全く考えていなかった』『あまり考えていなかった』という回答も多く、家づくり時点での意識には個人差があることがわかります。

耐震性と居住継続性は連続性のある課題でありながら、耐震性ばかりが注目され、居住継続性が検討対象に入りにくいことも背景にあるかもしれません。

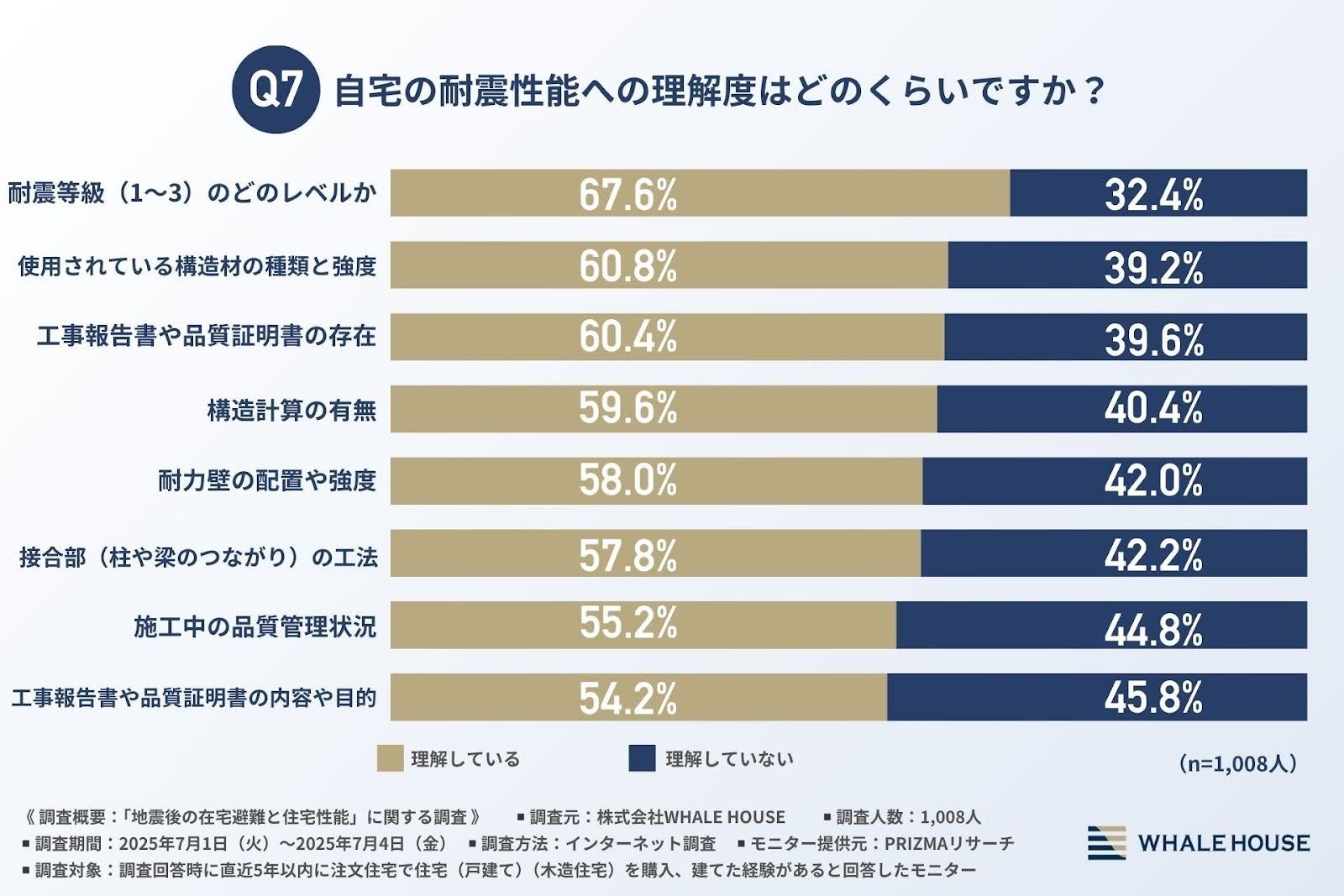

直近5年以内の住宅購入者の耐震性能への理解度は全体的に高水準の傾向に

では、どの程度の方が自宅の耐震性能を理解しているのでしょうか。

「自宅の耐震性能への理解度はどのくらいか」と尋ねたところ、項目別で以下のような回答結果になりました。

※数値は「理解している」と回答した方

■最も理解度の高い内容

67.6%:耐震等級(1〜3)のどのレベルか

■6割前後の方が理解している内容

60.8%:使用されている構造材の種類と強度

60.4%:工事報告書や品質証明書の存在

59.6%:構造計算の有無

58.0%:耐力壁の配置や強度

57.8%:接合部(柱や梁のつながり)の工法

■理解度が低い傾向にある内容

55.2%:施工中の品質管理状況

54.2%:工事報告書や品質証明書の内容や目的

耐震等級のように数字で明示される指標は把握されやすい一方で、「工事報告書や品質証明書の内容や目的」や「施工中の品質管理状況」など専門的・書類的な情報になるとやや理解が低下する傾向がありました。ただしそれでも、すべての項目で過半数が「理解している」と回答しており、全体としては高い水準の理解が浸透しつつあることがわかります。

これは、調査対象が直近5年以内に注文住宅を購入した層のため、購入時期が新しい分、記憶が鮮明であることに加え、耐震性能そのものの技術が進化してきたことや、それに伴う情報提供が丁寧に行われてきた結果として、理解度の底上げが図られているではないでしょうか。

一般の購入者の知識が広がっているという1つの実態からもこれから家を建てる人たちにとっては、「知らずに任せる」から「理解したうえで選ぶ」住宅購入スタイルへシフトしてくことが想定され、住宅会社の対応としても明確な説明が求められるようになるようです。

そういった耐震性に関心の高い方はどういったタイミングで耐震性を重要視するようになったのでしょうか。

住宅購入時に耐震性が重要だと実感したエピソードについて詳しく聞きました。

■耐震性が重要だと感じたエピソードとは?

・実際に東日本大地震を経験したから(40代/男性/愛知県)

・地震の際の倒壊した家屋を見て(40代/女性/香川県)

・ハウスメーカーの耐震実験映像を見たとき(50代/男性/東京都)

・関西の震災の時に知人の比較的新しい注文住宅が被害を受けたから(60代/男性/愛知県)

耐震性が重要だと感じた理由として、実際の地震体験や身近な被災事例を挙げる声が目立ちました。

「東日本大震災の経験」や「倒壊家屋を目の当たりにしたこと」、「知人宅の被災」といった具体的な実例は、住宅性能の重要性を強く意識させる契機となっています。

また、ハウスメーカーが提供する耐震実験映像のような視覚的なインパクトも、住まい選びの判断材料として機能していることがうかがえます。

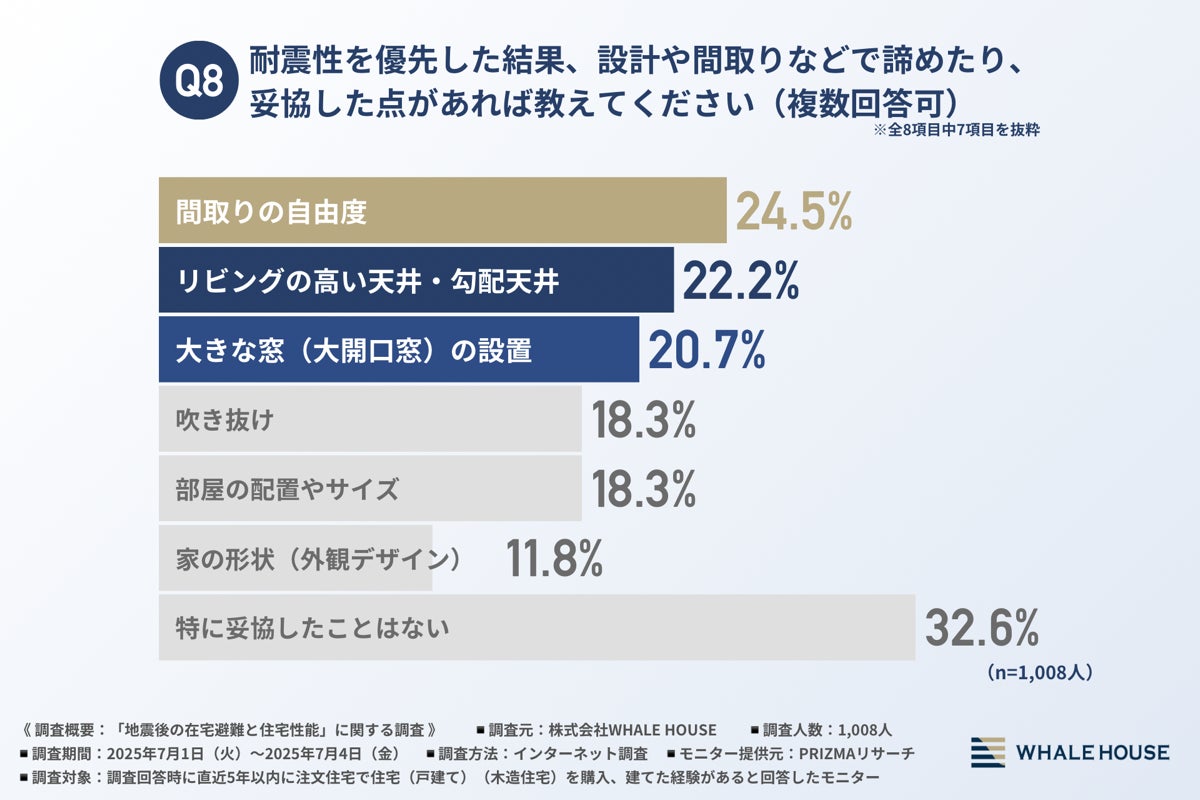

しかし構法によっては耐震性を確保するために壁や柱の配置、吹き抜け空間の制限など、設計の自由度に一定の制限がかかります。耐震性を優先したことで、諦めた間取りやデザインなどもあるのではないでしょうか。

「耐震性を優先した結果、設計や間取りなどで諦めたり、妥協した点」について尋ねたところ、『間取りの自由度(24.5%)』『リビングの高い天井・勾配天井(22.2%)』『大きな窓(大開口窓)の設置(20.7%)』など、開放感やデザイン性に関わる要素での妥協が多く見られました。

特に、家族構成やライフスタイルに合わせた希望の間取りの実現が難しいこともあり、設計時だけでなく、住み始めてからの不満にもなりやすいといえます。

実際、全体の約7割が「何らかの制限を感じている」という結果からも、多くの人が「安全性のために我慢を強いられている」という感覚を持っていることがうかがえます。耐震性の重要性が理解されている一方で、「安心」と「快適」の両立が難しい現実が、住宅設計における根強い課題として浮かび上がっています。

普段の暮らしやすさや快適さはもちろん、災害時にも安心して過ごせる住まいを実現するためには、高い耐震性能と自由度のある空間設計や構造を兼ね備えた家づくりが理想だと示唆されました。

※調査結果の全容はWHALE HOUSEの公式HPのコラム【KujiraWalker】にてご紹介しております。

避難の選択に“性能への確信”が問われる時代へ!家づくりに求められる「継続可能な安全」

今回の調査では、「地震後の避難行動」に関する住宅購入者の意識と行動が明らかになりました。

理想としては約6割が「在宅避難」を望んでいるものの、実際にその選択が可能かどうかとなると、その割合は約半数にとどまります。この「理想と現実のギャップ」の背後には、単に耐震性能の有無だけではなく、「地震後も安全に住み続けられるか」という“居住継続性”への不安が示唆されました。

特に多くの方が、「余震でも傷まない設計」や「災害後すぐに生活を再開できる家」の必要性を挙げており、「倒壊しない」だけでなく「その後も安心して住み続けられる」ことが今の住まいにおいては重要視されていることがわかります。耐震等級のような数値や耐震基準を満たしていることではなく、その先の生活も見据えた「安心感」が住宅に求められている傾向が顕著です。

そのため、今回の調査対象者である直近の住宅購入者の多くが耐震性能について深く理解しようとしており、耐震等級などの理解度は7割近くなりました。「きちんと知ったうえで家を建てたい」という意識が定着しつつあることが見て取れます。その背景には、震災の実体験や被災事例に触れた経験、あるいは住宅会社が提供する耐震実験映像など、「リアルな情報の収集」がみられました。

一方で、安全性を重視するあまり、間取りや天井の高さ、大開口窓の設置といった設計面で何らかの妥協をしたと回答した方が約7割にのぼった点も見逃せません。耐震性と引き換えに、家族構成やライフスタイルに合った自由な住空間を実現できなかった例も多く、「安心」と「快適」を両立させることの難しさが浮き彫りになりました。

こうした現実を踏まえると、これからの住宅に求められるのは、安全性と設計自由度のどちらかを選ぶのではなく、両方を高水準で兼ね備えた家づくりではないでしょうか。

「倒壊しない」ではなく「居住継続性」を重視しつつ、デザイン性や日常の快適さも兼ね備えた家づくりなら『WHALE HOUSE』

今回、「地震後の在宅避難と住宅性能」に関する調査を実施した株式会社WHALE HOUSE(https://www.whalehouse.co.jp)は、神戸・芦屋・西宮を中心に注文住宅・デザイナーズハウスのご相談を承っています。

安心して暮らすためには、地震や災害への強さが欠かせません。

しかし、現在の建築基準法では、「木造2階以下の住宅に関しては構造計算をしなくて良い」という例外もあり、経験や感覚に頼るだけでは不安が残ります。

こうした曖昧さをなくし、確かな根拠を持って提案することが、建築において重要なポイントです。

今回の調査で明らかになった、「倒壊しない」ではなく「居住継続性」を重視しつつ、デザイン性や日常の快適さも兼ね備えた家づくりというニーズを叶える構法が、WHALE HOUSEが標準採用している「SE構法」です。

日本大震災や熊本地震でも倒壊ゼロの実績があり、感覚ではなく確実なデータに基づく安心感を提供できることに加え、大開口や吹き抜け、高天井といった自由度の高い設計にも対応できる工法です。

「地震に強い」だけでなく、「災害後も家族と普段通りの生活を送る」ことを見据えた住まいを実現するために、SE構法という選択肢はいかがでしょうか。

私たちの目標は、神戸でSE構法を最も極めた工務店となることです。

■SE構法とは?

SE構法は、従来の木造建築技術(在来工法)では難しかった高い耐震性能と自由度の高い空間設計を同時に実現する新しい建築手法です。

在来工法の住宅は、耐震性能を確保するために多くの壁や柱が必要で、間取りの自由度が制限されがちです。そのため、木造住宅では安全性とデザイン性を両立させるのが課題とされてきました。

SE構法は、強固な構造躯体と精密な構造計算により、「安心・安全」と「自由な家づくり」を両立。

お客様の理想の住まいを実現します。

SE構法が「地震に強く広々とした空間の家」を可能にする理由は、以下の5つの強みがあるからです。

【SE構法が安心の暮らしを実現する5つの理由】

①強い接合部により高い耐震性を実現

SE構法は独自の「SE金物」と「Sボルト」で接合部を強化。SE金物は塩水噴霧試験で168年相当の耐久性を証明し、長期的に強度を維持。Sボルトは木材にねじ込むことで引張剛性を向上し、木造ラーメン構造を支えます。

②耐震性と同時に大開口を実現する耐力フレーム

平角柱と大梁で構成する「耐力フレーム」により、大きな窓や広いリビング、車3台分のビルトインガレージなど、デザインの自由度を保ちながら耐震性を確保します。

③5.8倍もの強度をもつ耐力壁で開放的空間を実現可能

耐力壁は在来工法の5.8倍の強さを持ち、少ない壁で開放的な空間を実現。「G-BOARD」と専用釘「TN釘」で繰り返し地震にも強い構造です。

④一棟一棟で緻密な構造計算を行い、明確な数値で強さを提示

SE構法では全棟で「許容応力度計算」を行い、土地やプランに応じて耐震性を数値で保証。基礎から構造計算を行い、災害にも対応できる設計を提供します。

⑤現実に起こった地震のデータを元にした実測シミュレーション

過去の大地震の地震波を用い、3Dグラフィックで建物の揺れや損傷を可視化。設計段階で耐震性を確認でき、現実的な安全性を確保します。

【SE構法だからできること】

WHALE HOUSEではモデルハウスもご用意しており、見学や体験も随時受付中です。

神戸や周辺エリアで、第三者監査を利用してマイホームを建てたいとお考えでしたら、お気軽にお問い合わせください。

ご相談はこちら:https://www.whalehouse.co.jp/event-schedule/entry/

調査概要:「地震後の在宅避難と住宅性能」に関する調査

【調査期間】2025年7月1日(火)~2025年7月4日(金)

【調査方法】PRIZMAによるインターネット調査

【調査人数】1,008人

【調査対象】調査回答時に直近5年以内に注文住宅で住宅(戸建て)(木造住宅)を購入、建てた経験があると回答したモニター

【調査元】株式会社WHALE HOUSE

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

■株式会社WHALE HOUSE:https://www.whalehouse.co.jp/

■お問い合わせURL:https://www.whalehouse.co.jp/contact/

■個別相談のご予約:https://www.whalehouse.co.jp/event-schedule/entry/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像