【獣医師の7割が反対!】見た目重視の繁殖に潜むリスク

かわいさに隠された、極小犬やレアカラー犬の健康問題とは?

株式会社ペトリコウェル(所在地:東京都中央区、代表取締役:吉村 貴幸)は、獣医師を対象に、「獣医師が感じる犬の健康問題」に関する調査を行いました。

近年、SNSや動画コンテンツの拡大により、「見た目の可愛さ」や「希少性」を基準にしたペット選びが加速しています。特に、極端に小さなサイズやレアカラーの子犬を求める声は強まっています。

しかし、こうした人気の背景には、繁殖の在り方や健康面でのさまざまな課題が潜んでいます。にもかかわらず、そうしたリスクや危険性について、十分な情報が消費者に伝えられる機会は少なく、健康を犠牲にした繁殖が続いているのが実情です。

こうした状況を受けて、ワンちゃんを家族のように大切に育てる「優良ブリーダー」のみを厳選して紹介するマッチングサイト『Breeder Families』(https://breederfamilies.com/)を運営する株式会社ペトリコウェルは、「極小犬(極端に小型化された犬)やレアカラー犬の健康リスク」について、こういった問題と日々向き合っている獣医師を対象に調査を実施しました。

調査概要:「極小犬・レアカラー犬の健康リスク」に関する調査

【調査期間】2025年3月21日(金)~2025年3月24日(月)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,009人

【調査対象】調査回答時に獣医師であると回答したモニター

【調査元】株式会社ペトリコウェル(https://breederfamilies.com/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

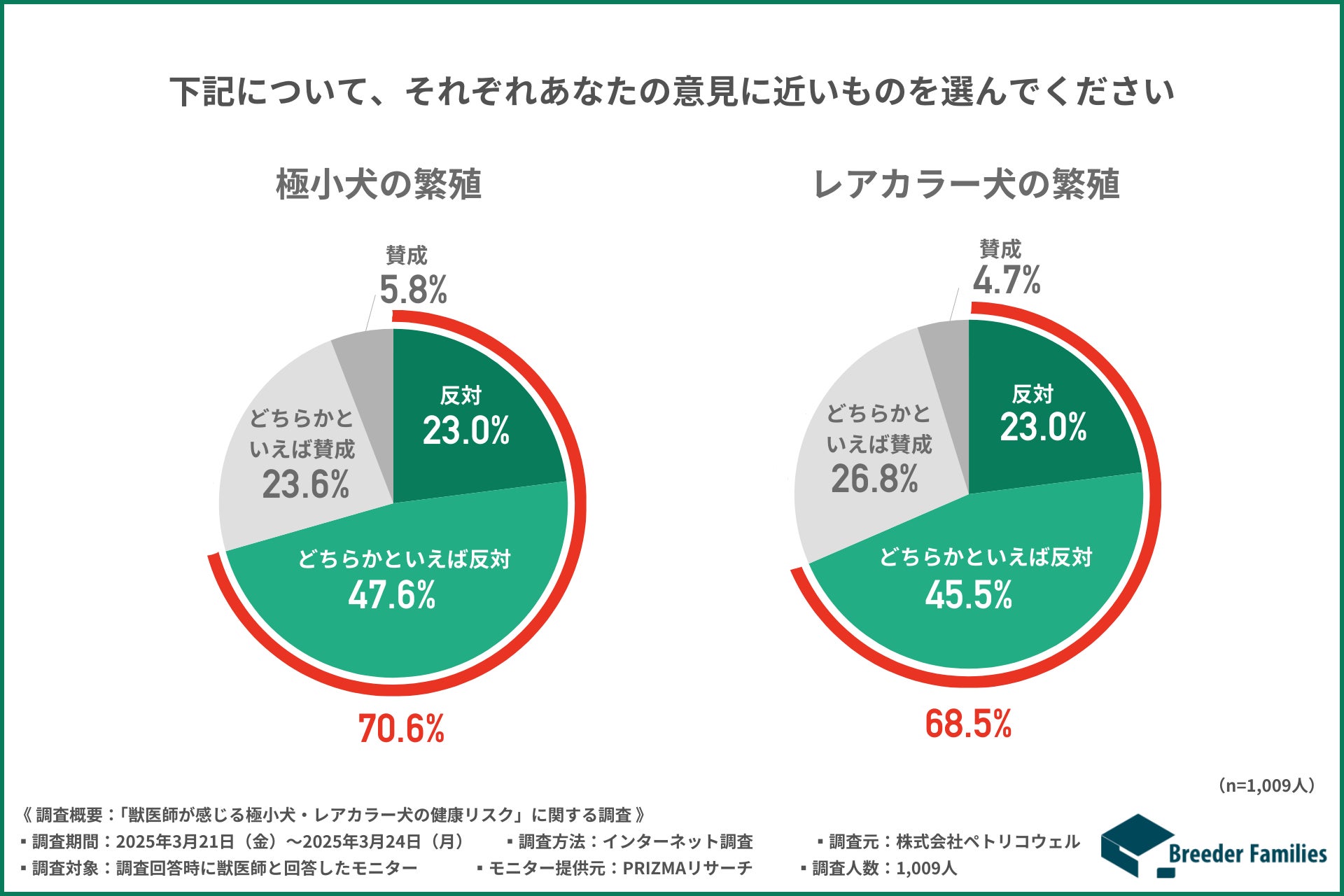

獣医師の約7割が「反対」──見た目重視の繁殖に専門家の懸念

はじめに、近年人気が高まっている極端に小さなサイズや希少な毛色の繁殖について、獣医師がどう感じているのかを聞きました。

「下記について、それぞれあなたの意見に近いものを選んでください」と質問したところ、以下のような結果となりました。

【極小犬の繁殖】

※人為的に、犬種のスタンダードサイズより極端に小さく繁殖させた犬のこと。

(例)ティーカッププードルや豆柴。

・『反対(23.0%)』

・『どちらかといえば反対(47.6%)』

・『どちらかといえば賛成(23.6%)』

・『賛成(5.8%)』

【レアカラー犬の繁殖】

※人為的な交配によって、犬種のスタンダードカラーから大きく逸脱した毛色のこと。

(例)ブルーマール、イザベラ、ライラック(リルac)、パンダカラーなど。

・『反対(23.0%)』

・『どちらかといえば反対(45.5%)』

・『どちらかといえば賛成(26.8%)』

・『賛成(4.7%)』

いずれも「反対」または「どちらかといえば反対」と回答した獣医師が約7割を占め、極小犬やレアカラー犬の繁殖に対する専門家の強い懸念が浮き彫りとなりました。

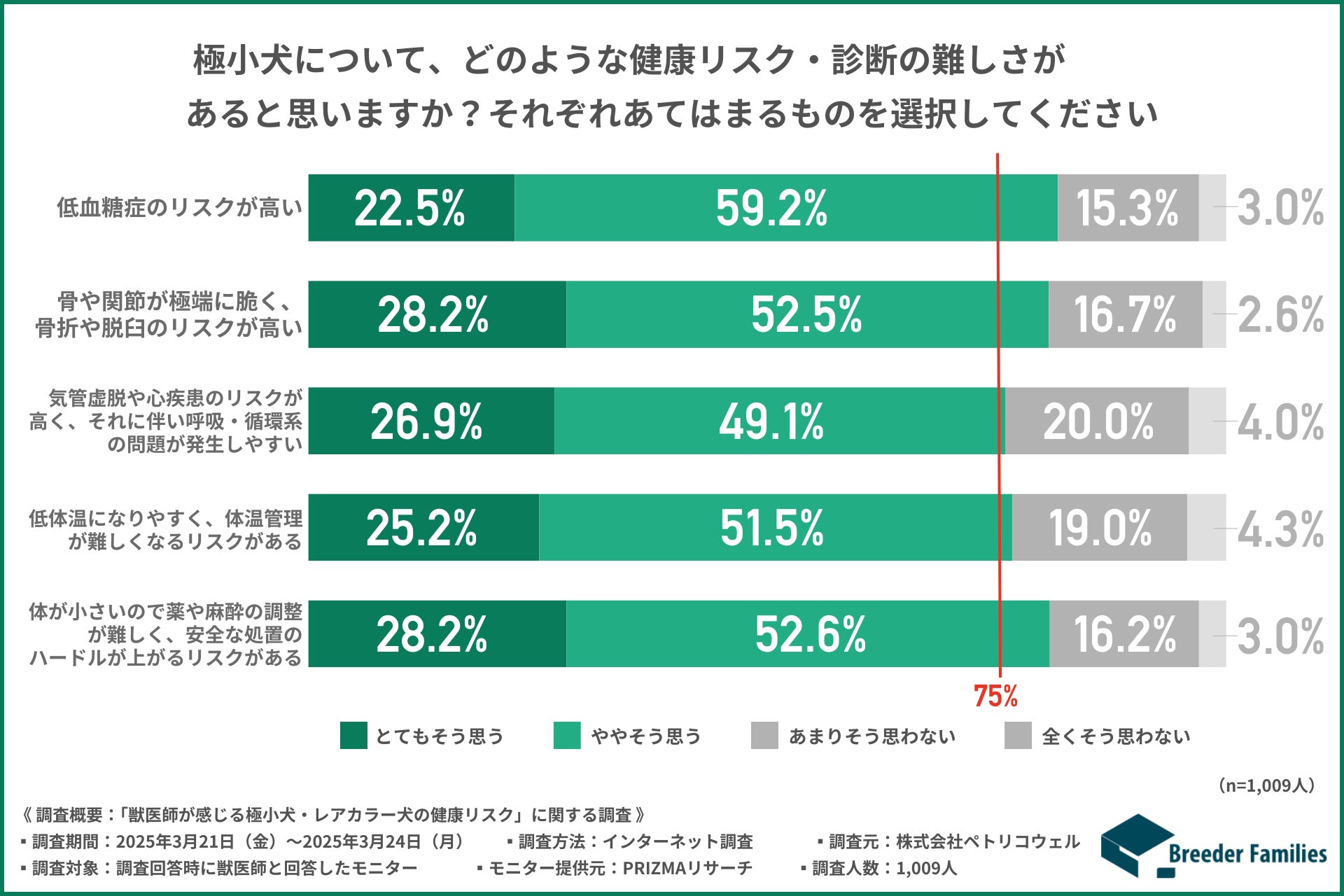

75%以上の獣医師が懸念──“極小犬”がもたらすリスクとは?

極小犬には、具体的にどのような健康リスクや診断の難しさがあるのでしょうか。

「極小犬について、どのような健康リスク・診断の難しさがあると思いますか?それぞれあてはまるものを選択してください」と質問したところ、以下のような回答結果になりました。

【低血糖症のリスクが高い】

・『とてもそう思う(22.5%)』

・『ややそう思う(59.2%)』

・『あまりそう思わない(15.3%)』

・『全くそう思わない(3.0%)』

【骨や関節が極端に脆く、骨折や脱臼のリスクが高い】

・『とてもそう思う(28.2%)』

・『ややそう思う(52.5%)』

・『あまりそう思わない(16.7%)』

・『全くそう思わない(2.6%)』

【気管虚脱や心疾患のリスクが高く、それに伴い呼吸・循環系の問題が発生しやすい】

・『とてもそう思う(26.9%)』

・『ややそう思う(49.1%)』

・『あまりそう思わない(20.0%)』

・『全くそう思わない(4.0%)』

【低体温になりやすく、体温管理が難しくなるリスクがある】

・『とてもそう思う(25.2%)』

・『ややそう思う(51.5%)』

・『あまりそう思わない(19.0%)』

・『全くそう思わない(4.3%)』

【体が小さいので薬や麻酔の調整が難しく、安全な処置のハードルが上がるリスクがある】

・『とてもそう思う(28.2%)』

・『ややそう思う(52.6%)』

・『あまりそう思わない(16.2%)』

・『全くそう思わない(3.0%)』

アンケートでは、「低血糖になりやすい」「骨折や脱臼のリスクが高い」「呼吸・循環器の問題が出やすい」「低体温になりやすい」「薬や麻酔の調整が難しい」といった項目に対して、いずれも75%以上の獣医師が「そう思う」「ややそう思う」と回答しており、極小犬には健康面で広範なリスクが伴うことが明らかになりました。

これらはすべて、体が小さすぎること自体が引き起こす問題です。

このような結果を受けて、遺伝学の専門家であり獣医師の今本成樹先生に、極小犬の健康リスクについて詳しくお話をうかがいました。

【獣医師コメント(今本成樹先生/獣医師・遺伝学専門)】

1)健康上のリスク

体が小さいワンちゃんは、可愛らしい見た目とは裏腹に、さまざまなリスクを抱えています。

特に子犬期は食事量が少ないことで低血糖を起こし、意識レベルが低下して、時には死にいたることもあります。

また、顎の骨が非常に薄く、発育が不十分な子が多いため、乳歯が抜けず二枚歯になる、歯並びが乱れる、歯周病が悪化するなどの問題がよく見られます。歯周病が進行すると、おもちゃを咬んだだけであごの骨が折れてしまう子もいます。

さらに、小さすぎる母犬では、骨盤の広さが十分でない場合に難産となり、出産時に母犬や子犬の命に関わる重大なリスクが発生することも珍しくありません。こうしたリスクは、見た目の“小ささ”だけにとらわれた繁殖の結果であることが多いです。

2)診断・治療における課題

診療の面でも、極小犬は高度な技術を求められるケースが非常に多いです。

血管が非常に細いため、採血や点滴が難しい。体が小さい分、麻酔の量もシビアな調整が必要で、少しの誤差が命に関わるリスクになります。

とくに、極小犬の診療経験が少ない病院では、適切な機器や技術がなく、治療自体が困難になることもあります。見た目の可愛さだけで選ばれてしまうことがある犬種ですが、実はその背景には、専門性の高い医療と慎重なケアが必要な存在であるという現実があるのです。

“極小犬”という言葉からは、ふわふわで手のひらに収まりそうな可愛さをイメージする人も多いでしょう。しかし、その“小ささ”を追い求めた繁殖の裏には、深刻な健康リスクが潜んでいます。

実際には、低血糖や骨折、呼吸や循環の問題、麻酔のリスクなどがあるにもかかわらず、可愛さだけがひとり歩きしてしまっている現状があります。

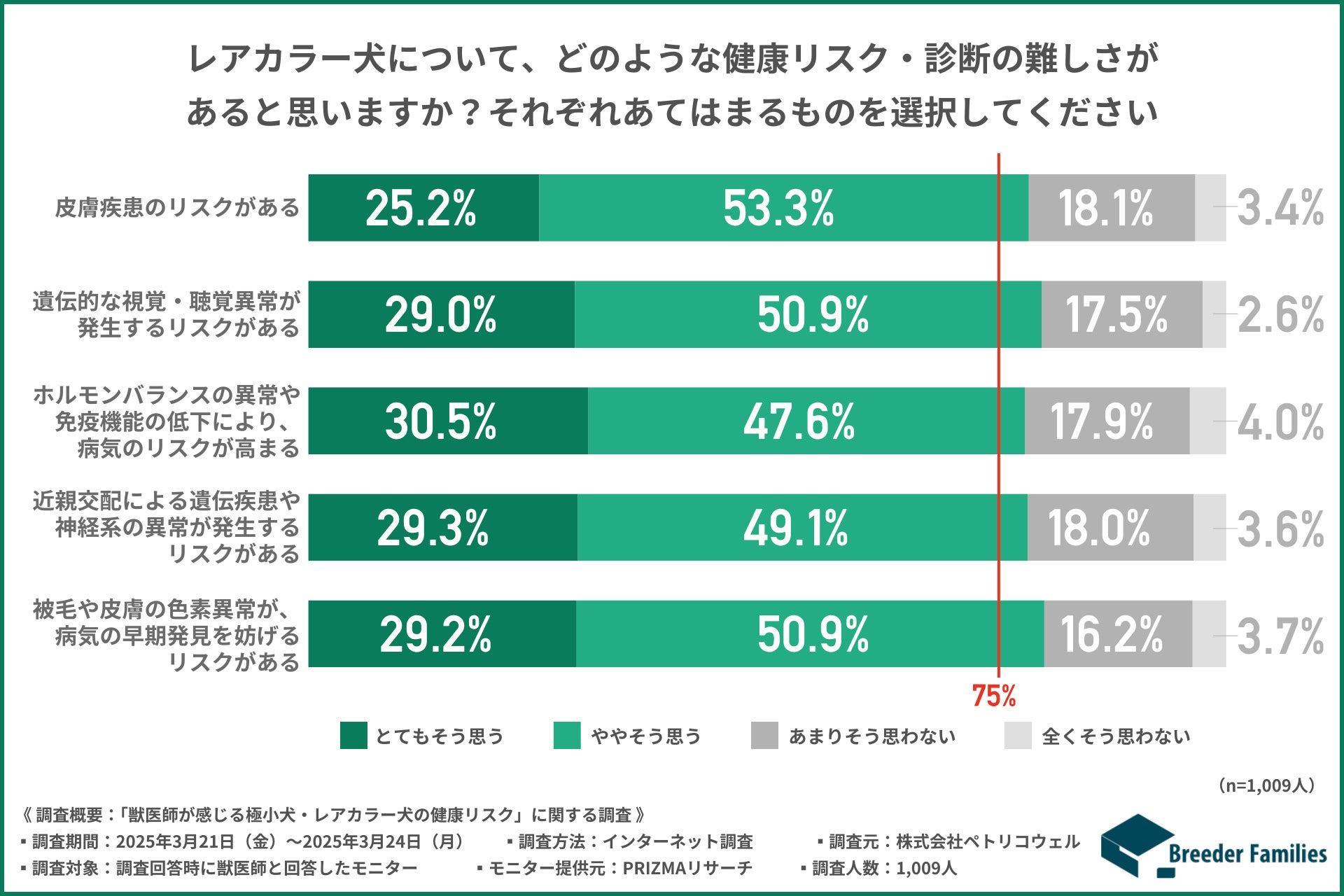

“レアカラー”の珍しさに潜む遺伝リスク──獣医師の声から読み解く

次にレアカラー犬には、具体的にどのような健康リスクや診断の難しさがあるのでしょうか

「レアカラー犬について、どのような健康リスク・診断の難しさがあると思いますか?それぞれあてはまるものを選択してください」と質問したところ、以下のような回答結果になりました。

【皮膚疾患のリスクがある】

・『とてもそう思う(25.2%)』

・『ややそう思う(53.3%)』

・『あまりそう思わない(18.1%)』

・『全くそう思わない(3.4%)』

【遺伝的な視覚・聴覚異常が発生するリスクがある】

・『とてもそう思う(29.0%)』

・『ややそう思う(50.9%)』

・『あまりそう思わない(17.5%)』

・『全くそう思わない(2.6%)』

【ホルモンバランスの異常や免疫機能の低下により、病気のリスクが高まる】

・『とてもそう思う(30.5%)』

・『ややそう思う(47.6%)』

・『あまりそう思わない(17.9%)』

・『全くそう思わない(4.0%)』

【近親交配による遺伝疾患や神経系の異常が発生するリスクがある】

・『とてもそう思う(29.3%)』

・『ややそう思う(49.1%)』

・『あまりそう思わない(18.0%)』

・『全くそう思わない(3.6%)』

【被毛や皮膚の色素異常が、病気の早期発見を妨げるリスクがある】

・『とてもそう思う(29.2%)』

・『ややそう思う(50.9%)』

・『あまりそう思わない(16.2%)』

・『全くそう思わない(3.7%)』

獣医師へのアンケートでは、「皮膚疾患が多い」「視覚・聴覚異常のリスク」「免疫やホルモンの異常」「近親交配による遺伝疾患」「色素異常による診断の難しさ」といった項目に対して、すべて75%以上の獣医師が「そう思う」と回答しています。

つまり、レアカラー犬に関しては、見た目の希少性の裏で多くの獣医師が健康面に強い懸念を抱いているということが、調査結果からも明らかになりました。

再び、遺伝学の専門家であり獣医師の今本成樹先生に、レアカラー犬の健康リスクについて詳しくお話をうかがいました。

【獣医師コメント(今本成樹先生/獣医師・遺伝学専門)】

1)メラニン不足による皮膚・視覚への影響

レアカラーの中には、被毛や皮膚の色が非常に薄く、メラニン色素の分布が正常な犬と大きく異なる個体がいます。

こうした子は紫外線のダメージを抑えてくれるメラニンが足りないことで、皮膚炎を起こしやすいのが特徴です。しかも、皮膚が弱いため治りにくく、炎症が慢性化するケースも少なくありません。

また、眼科領域では、メラニン不足と網膜や視神経の異常との関連性も指摘されています。実際に、レアカラーの犬で視覚に異常を抱える症例が多く見られるのは、こうした色素の問題と無関係ではないと考えられています。

ちなみに、一般的なホワイトカラーの犬は、色素が薄いように見えてもメラニン量が極端に少ないわけではないため、レアカラー特有の問題とは異なります。

2)特定遺伝子と安易な繁殖によるリスク

特に注意が必要なのが、マール遺伝子のようにリスクが明確に知られている遺伝子です。

この遺伝子を持つ犬同士を交配した場合(ダブルマール)、先天的な聴覚障害や視覚障害が高確率で発生することが、研究や臨床でも報告されています。

もちろん、すべてのレアカラー犬にリスクがあるわけではありません。遺伝的背景を理解し、健康を重視した繁殖を行っているブリーダーのもとでは、問題なく育つ子もたくさんいます。

しかし一方で、“珍しいから高く売れる”という理由だけで遺伝的なリスクを無視して交配を繰り返すケースも見られます。

見た目の美しさに目を奪われがちですが、繁殖に携わる側の知識や姿勢によって、ワンちゃんの健康が大きく左右されるという現実があるのです。

スタンダードから外れた毛色を持つレアカラー犬は、その珍しさゆえに“特別”な存在として扱われがちです。しかし、そうした見た目の希少性を優先する繁殖の中には、遺伝的な健康リスクや、病気の発見の遅れを招く要因が多く含まれています。

特に問題なのは、正しい知識を持たずに繁殖が行われるケースです。見た目の珍しさを優先するあまり、遺伝的なリスクや健康上の懸念が十分に考慮されていないまま交配が行われることで、病気や障害を抱えた子犬が生まれる可能性が高まります。それはワンちゃん自身の苦しみだけでなく、飼い主にとっても大きな負担となりかねません。

現場で実際に起きていること──獣医師のリアルな声

では、このような、極小犬やレアカラー犬の診療において、実際に問題が生じたことはあるのでしょうか。

具体的に聞きました。

■診察の際に問題が生じた体験について ※自由回答

・極小犬は体温調節ができずに体調不良になる。(20代/女性/神奈川県)

・極小犬には骨に関するリスクやトラブル発生する確率が断然高い。(40代/男性/熊本県)

・極小犬の健康上の問題が他の犬よりも多かった。(50代/男性/鳥取県)

・以前、極小犬については心疾患を抱えている子がいて、他の件で処置をする上で通常の対応が出来なかった。(40代/男性/大阪府)

・レアカラー犬のほうが病気に対しての免疫力が弱い傾向があると感じた。(30代/男性/愛知県)

・視覚や聴覚に異常のある子犬が産まれやすい。(50代/男性/富山県)

病弱で完治しにくい、病状の見極めが難しい等、極小犬やレアカラー犬は他の犬よりも健康上の問題が多いといった意見が見られました。

まとめ:その“可愛さや希少性”の裏にある現実に、私たちはもっと気づくべきかもしれません

今回の調査を通じて明らかになったのは、見た目の可愛さや希少性が注目される一方で、極小犬やレアカラー犬の繁殖が犬たちの健康や獣医療現場に深刻な負担を与えているという現実です。

手のひらに収まりそうな小ささ。

希少な色合いで注目を集める毛色。

その魅力の裏に、骨格や内臓の未発達、視覚・聴覚異常、遺伝疾患などの健康リスクが潜んでいることは、あまり知られていません。

そして何より懸念されるのは、こうしたリスクについて消費者への情報開示が不十分なまま、ワンちゃんが選ばれているという構造そのものです。

見た目の印象だけではなく、「どのように繁殖され、どのような環境で育ってきたのか」という視点こそが、本当の意味で命と向き合う“選び方”ではないでしょうか。

いま私たちに求められているのは、健康と福祉を第一に考えた繁殖・譲渡のあり方を広げていくことです。

責任ある繁殖を広げるために──Breeder Familiesの取り組み

こうした現状に対し、今回の調査を実施した株式会社ペトリコウェルは、ワンちゃんを家族のように愛する「優良ブリーダー」のみを厳選してご紹介するマッチングサイト『Breeder Families』(https://breederfamilies.com/)を運営しています。

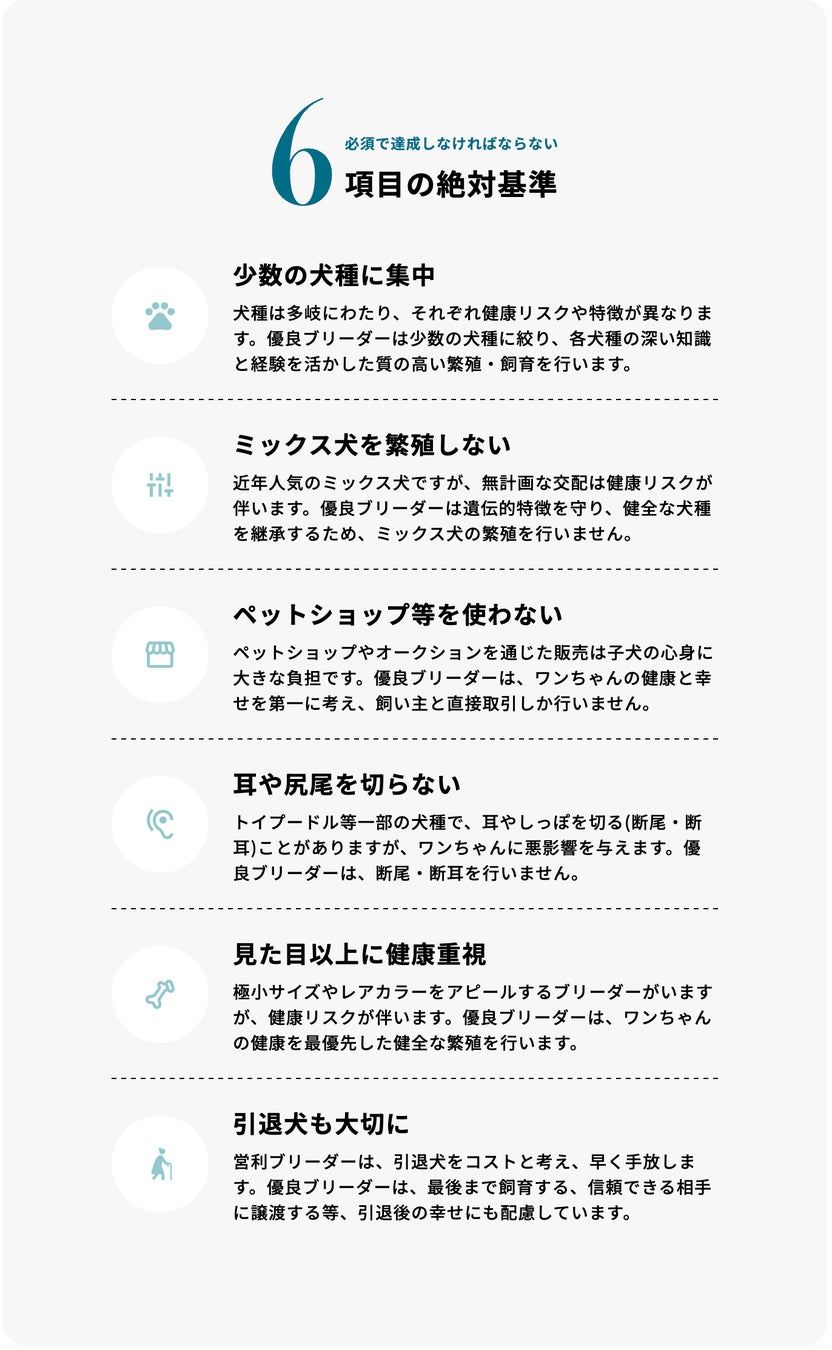

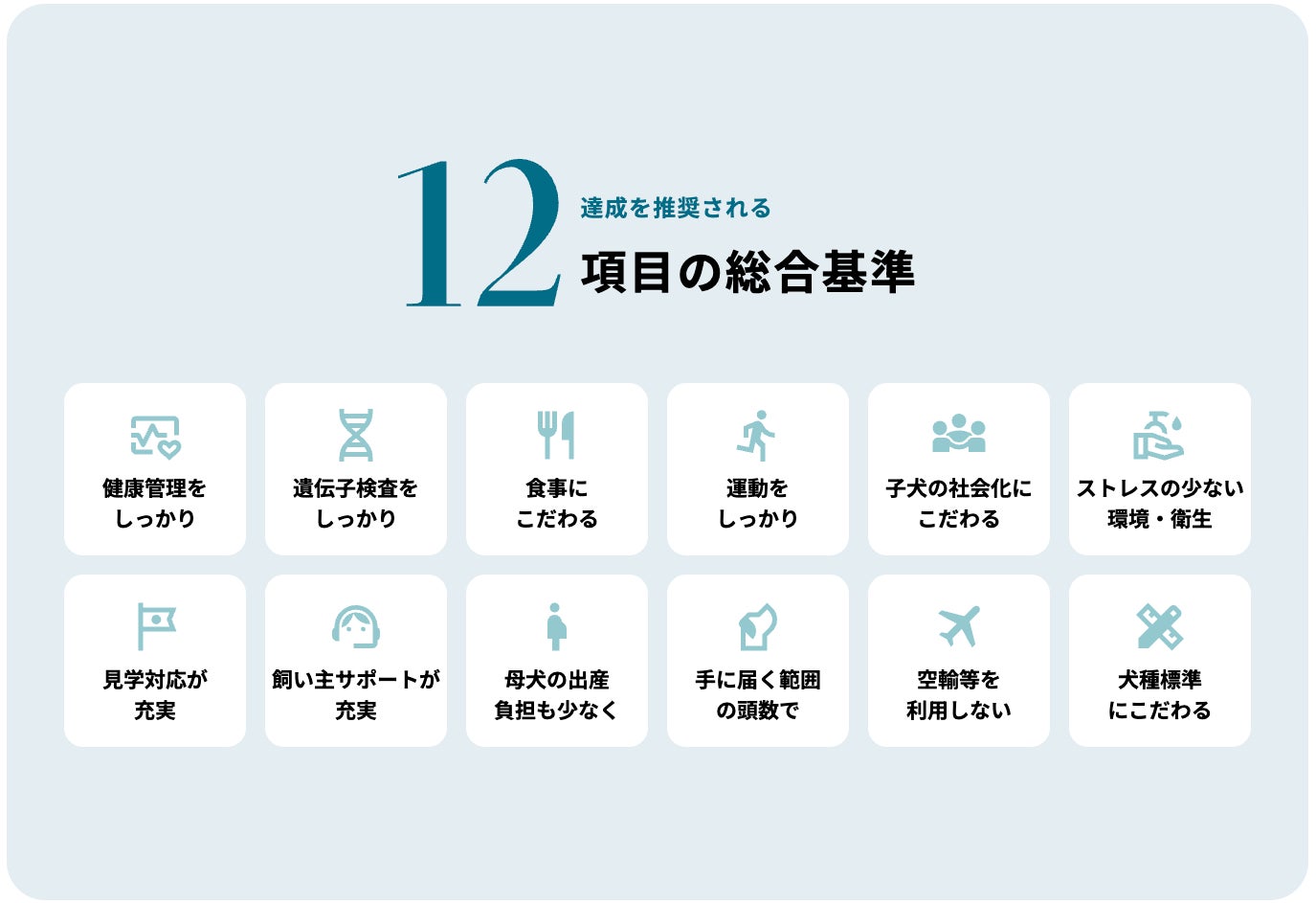

BreederFamiliesでは、上記のような見た目偏重のブリーディングを行わない等アニマルウェルフェアの観点で厳しい基準をクリアした優良ブリーダーのみ掲載しています。

Breeder Familiesを通じて、こうした健全な繁殖を行うブリーダーが正しく評価され、適切な情報とともに世の中に広がっていくことで、ワンちゃんを取り巻く流通のあり方そのものが変わっていくと信じています。

■Breeder Familiesの特徴

アニマルウェルフェアを最優先に考え、安心して家族を迎えられると同時に、ペットを取り巻く社会課題の解決にも貢献するプラットフォーム

1. アニマルウェルフェアを第一に考えた厳しい評価基準

遺伝リスクを抑えた繁殖、劣悪な環境の排除、断尾・断耳の不実施など、アニマルウェルフェアを徹底。合格率10%未満という厳しい基準をクリアした優良ブリーダーのみを厳選しています。

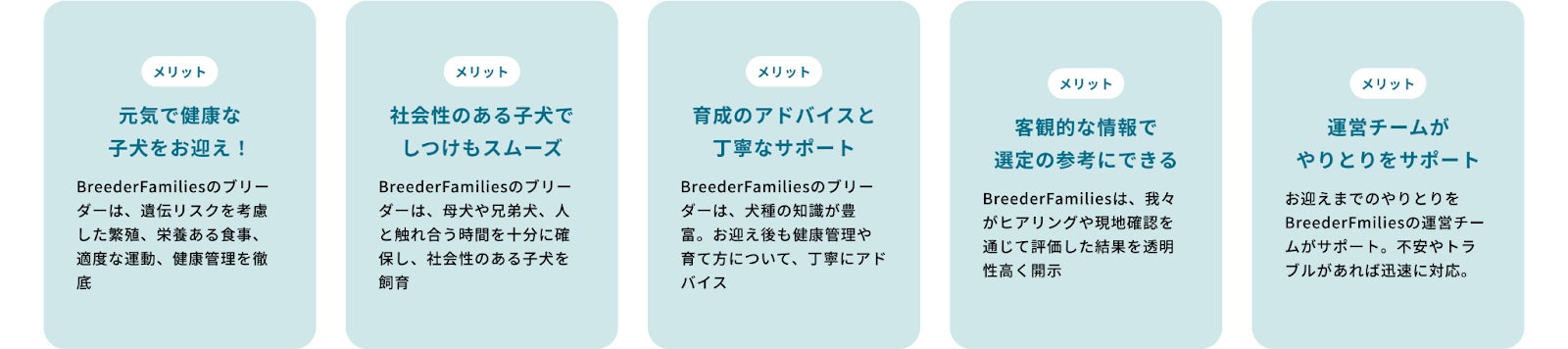

2. 飼い主にもワンちゃんにも嬉しい出会い

適切な環境で愛情をたっぷり受けて育った子犬は、健康で社会性豊か。Breeder Familiesのブリーダーは、譲渡後も家族の一員としての想いを持ち、飼い主様を手厚くサポートします。初めてワンちゃんを迎える方でも安心して幸せな生活をスタートできます。

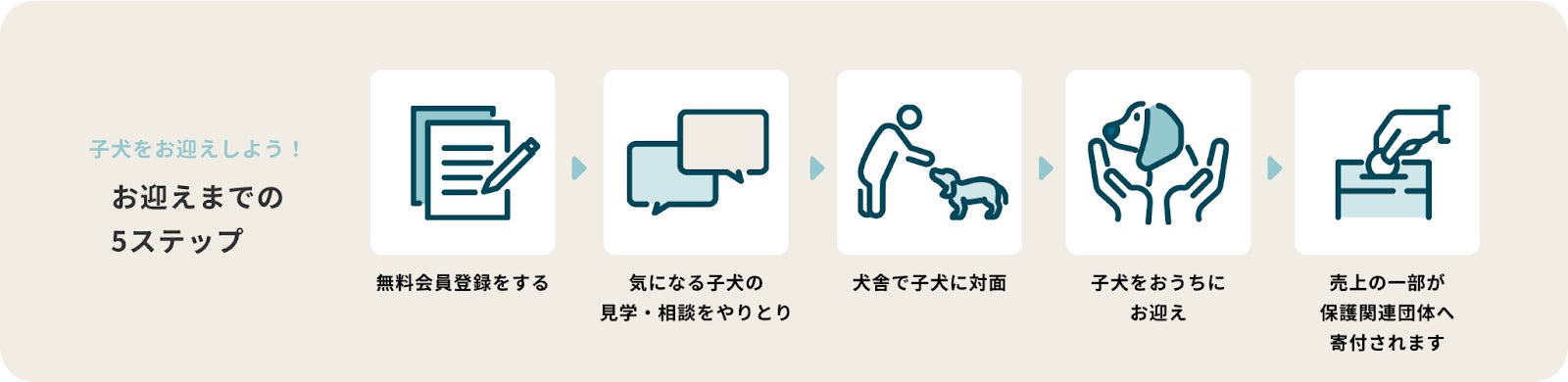

3. ペット業界の社会課題解決への貢献

Breeder Familiesでは、負担の大きい流通構造や命の大量生産・大量販売、劣悪な飼育環境といった業界の課題に対し、情報発信や優良ブリーダーとの直接取引を通じて解決を目指しています。また、売上の一部を保護団体へ寄付することで、保護活動の支援にも取り組んでいます。目の前の子犬だけでなく、すべてのワンちゃんに優しい世界を創っていきます。

<利用方法>

一般ユーザーの方は、無料でサイトを利用することができます。

以下の5ステップで子犬をお迎えすることができます。

・ワンちゃんを家族のように愛する「優良ブリーダー」のみを厳選したマッチングサイト

『Breeder Families』はこちら:

・1000人以上のブリーダーをリサーチした専門家への無料相談はこちら:

https://breederfamilies.com/consult

・Breeder Families公式Instagramはこちら:

https://www.instagram.com/breederfamilies/

●獣医師・遺伝学の専門家 今本先生のプロフィール

奈良県葛城市 新庄動物病院 院長

獣医師 今本成樹(いまもと しげき)さん

帝京科学大学非常勤講師。PennHIP認定医(アメリカ)、WUSV認定レントゲン実施獣医師(ドイツ)。ねこ医学会(JSFM)認定 CATvocate(猫の専任従事者)。防災士。

2000年に北里大学獣医畜産学部獣医学科を卒業後、大学院研究生として東京大学農学部生命科学科に在学。勤務医を経て、2002年2月に新庄動物病院を開業。日本小動物獣医学会(近畿地区大会)において遺伝性疾患の研究で症例研究褒賞を3度受賞。

獣医関連の学会誌、情報誌に遺伝性疾患に関する投稿を行うとともに、学会・研究会、各団体、小学校などにおいて遺伝性疾患や動物愛護、命の問題に関する講演を数多く実施している。

直近では比較統合医療学会で学会長賞も受賞している。

株式会社ペトリコウェル

設立:2024 年 4 月24日

代表取締役社長:吉村貴幸

本社所在地:東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F

事業内容:動物福祉に本気のブリーダーマッチングサイト『Breeder Families』を運営

サービスURL:https://breederfamilies.com/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像