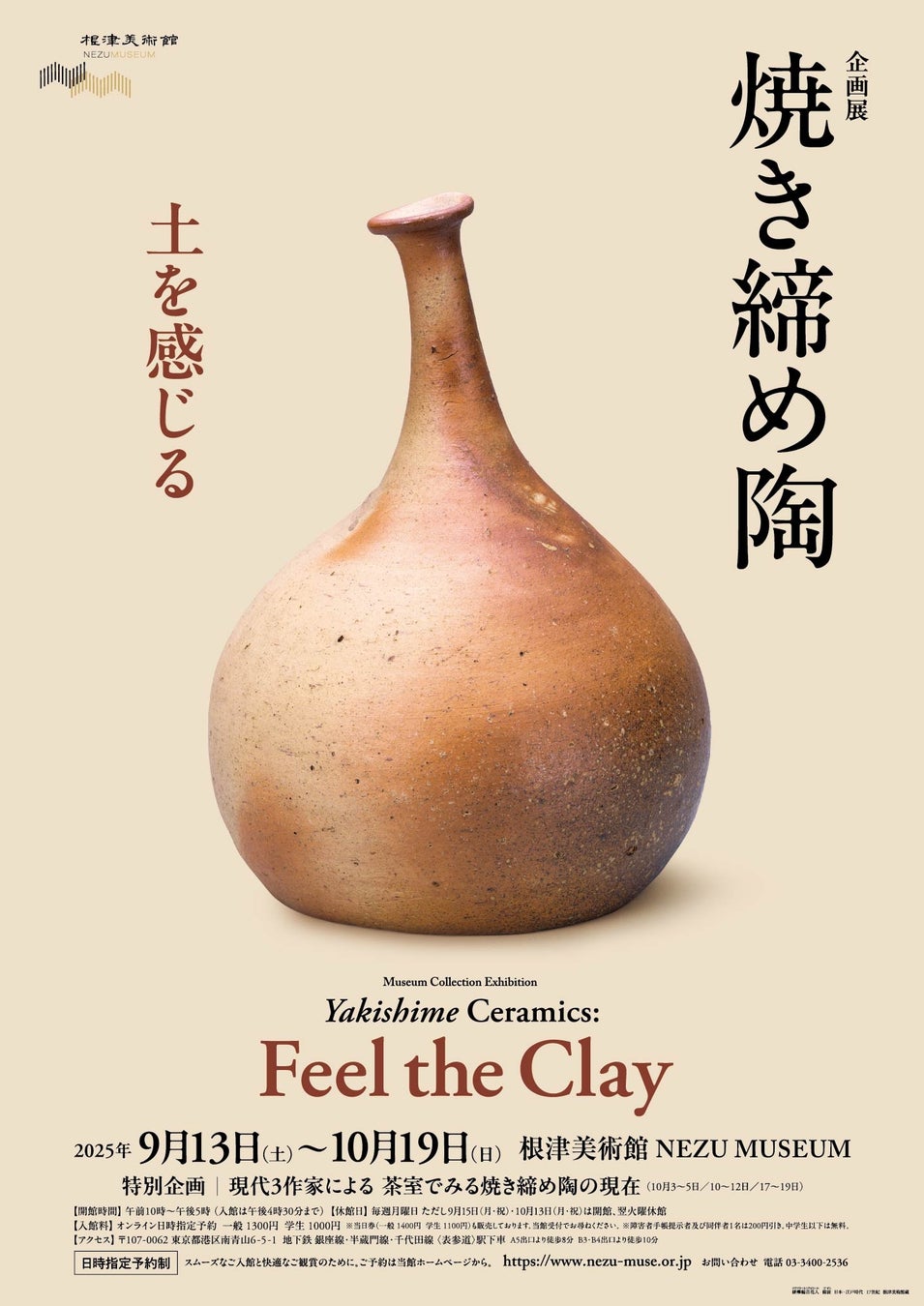

【東京・南青山 根津美術館】企画展「焼き締め陶-土を感じる-」を9/13(土)-10/19(日)に開催

日本人がこよなく愛してきた素朴な焼き物「焼き締め陶」を、それぞれの産地の特徴にも着目して紹介する展覧会。「土を感じ、愛でる」日本独特の美意識を知り、楽しみましょう。

【展示室1-2】

釉薬を掛けずに高温で焼くことで、素地を固めたやきものを「焼き締め陶」と呼びます。この素朴なやきものを日本では美的価値の高いものとして、中世以降、主に茶の湯の世界で愛でてきました。中国や東南アジアで生産された南蛮物に始まり、その後は信楽や備前、伊賀などの国内の焼き締め陶が人気を博したのです。また、近代になると、新たに中世の壺・甕も美的に賞玩されるようになります。

焼き締め陶の魅力は、土の素朴な味わいに加え、施釉陶磁では釉薬に隠されてしまう形のシャープさ、火や灰の動きによって偶然にあらわれた窯変による躍動感です。自然を直接感じることができるやきものなのです。

本展覧会では、南蛮物から信楽・備前などの茶陶、そしてそこから中世の壺・甕に遡って、日本人が好んだ焼き締め陶をご覧いただきます。「土を感じ、愛でる」、日本独特の美意識に裏打ちされた多彩な魅力をお楽しみください。

南蛮もの

「南蛮」とは東南アジアや中国で作られたと思われるやきものや金属器のこと。本作のような焼き締め陶が多く、日本に将来後、茶の湯で賞玩され、備前など国内の製品のモデルとなった。

茶の湯での愛好

信楽焼は、13世紀後半より現在の滋賀県甲賀市周辺で生産された焼き締め陶。赤く発色した肌に、長石などの白い粒や、緑色の自然釉が映える。本作は信楽の数少ない名碗として知られる。

伊賀の名品

三重県伊賀市近辺で生産されたのが伊賀焼。隣接する信楽から展開したと考えられ、その判別は難しい。しかし、本作のような大きな歪みをもつ花入は伊賀の特徴的な作品として、茶の湯の世界で高い人気を誇る。

「あえて」の焼き締め陶

江戸時代初期、京都・御室窯の野々村仁清は、釉薬の技術があるにもかかわらず、焼き締め陶の写しを数多く制作した。南蛮芋頭形の本作は、意図的に白い長石の粒を混ぜて信楽に似た肌を作っている。

特別催事「現代3作家による 茶室でみる焼き締め陶の現在」

当館庭園内の茶室では、期間限定で現代作家3名による焼き締め作品を展観します。

展覧会とあわせ、中世から現代にいたる焼き締め陶の多彩な展開をご覧ください。

・10月3日(金)、4日(土)、5日(日) 斑鳩庵・清渓亭

打田 翠氏

1983年生まれ、岐阜県在住。

炭化焼成による美しい偶然を手繰り寄せ、「生まれる」瞬間を重ねていく。

・10月10日(金)、11日(土)、12日(日) 披錦斎・一樹庵

松永 圭太氏

1986年生まれ、岐阜県在住。

原土の泥漿鋳込みによる表情を、地層の再構築と捉え制作・展開。

・10月17日(金)、18日(土)、19日(日) 弘仁亭・無事庵

伊勢﨑 晃一朗氏

1974年生まれ、岡山県在住。

伊部の土から自然に生まれる力を借りて、立体造形を作り出す。

【開催時間】 午前10時より午後4時まで。ただし各回の最終日は午後3時まで。

※詳細は当館ホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。

※観覧は無料ですが、美術館入館料をお支払いください。

※掲載作品の展示は未定です。

関連催事 スライドレクチャー

|

日時 |

2025年9月26日(金)、10月10日(金) いずれも午前11時30分〜午後12時15分 |

|

会場 |

根津美術館 講堂 |

※担当学芸員がスライドを使って展示解説を行います。当館ホームページ「イベント情報」の申込フォームから参加をお申込みください。参加は無料ですが、美術館入館料が必要です。各レクチャーは同内容です。

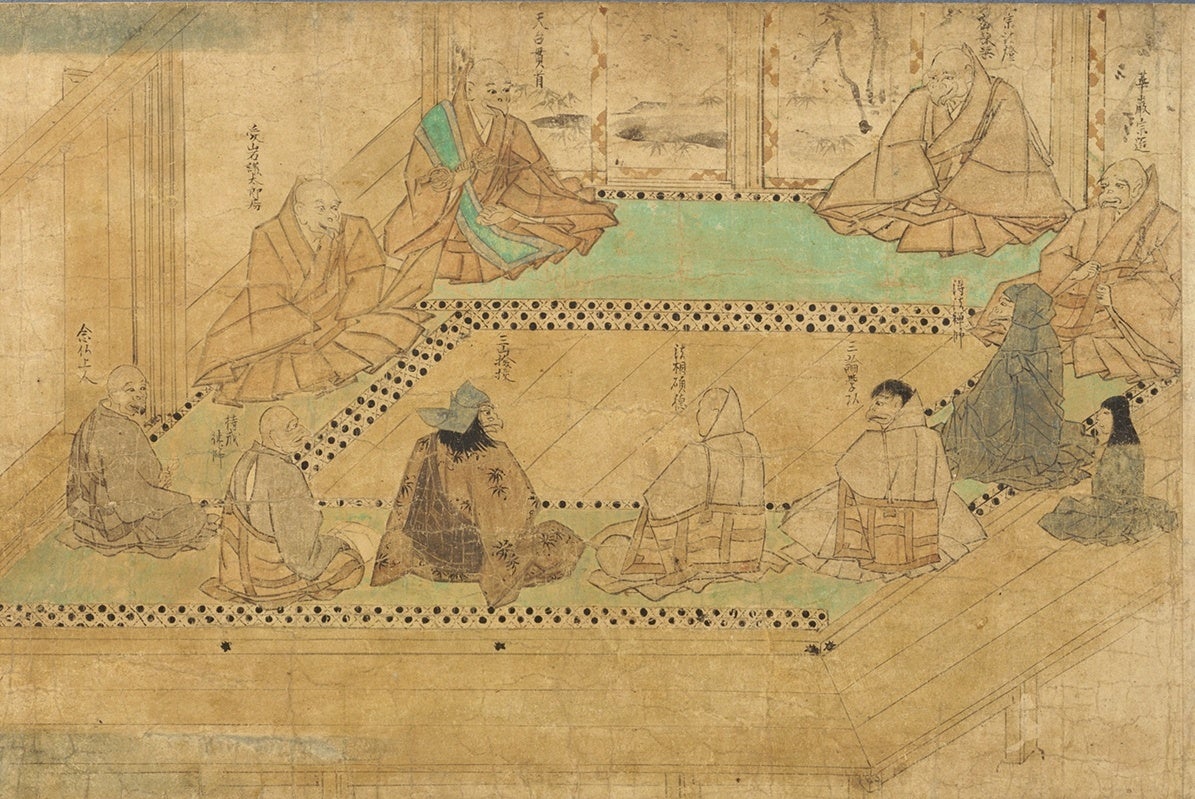

同時開催展:展示室5 中世の絵巻物

鎌倉時代以降、大きな発展を遂げた絵巻物。館蔵の歌仙絵、縁起絵、お伽草子など、多様な絵巻物の世界をご紹介します。

僧侶の奢りや堕落を天狗に喩え、仏教のもと諸宗派は和合すべきであるとさとす、模本2巻を含め計7巻伝わる絵巻の1巻。各宗派が集う場面の的確な描写に、作者の優れた技量がうかがえる。

同時開催展:展示室6 菊月の茶事

9月の異名である菊月は、秋の草花が風にそよぎ月が美しく輝く季節です。この時期の風情を楽しむ茶道具約20件の取り合わせをお楽しみください。

菊花7つを透かし彫りであらわした仁清の鉢。

瀬戸の御深井(おふけ)を写した透明な釉薬に、料紙装飾のような雲形を加えることで、雅な器に仕立てられた。

開催概要

|

主催 |

根津美術館 |

|

開催日時 |

2025年9月13日(土)〜10月19日(日) 午前10時〜午後5時 (入館は閉館30分前まで) |

|

休館日 |

毎週月曜日 ただし9/15、10/13の祝日は開館し、翌火曜休館 |

|

入館料 |

オンライン日時指定予約制一般 1300円 (1100円)学生 1000円 (800円) ※( )内は障害者手帳提示者及び同伴者1名の料金。中学生以下は無料。 ・当日券(一般1400円、学生1100円)も販売しております。(ご予約の方を優先してご案内いたします。当日券の方はお待ちいただくことがあります。混雑状況によっては当日券を販売しないことがあります。) ・2025年8月26日(火)午後1時より当館ホームページで予約を受け付けます。 ・ご予約は1グループ10名までとさせていただきます。 ・上記入館料で館内すべての展示の観覧ができます。 |

|

住所・アクセス |

〒107‐0062 東京都港区南青山 6‐5‐1 地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線〈表参道〉駅下車A5出口(階段)より徒歩8分、B4出口(階段とエスカレータ)より徒歩10分、B3出口(エレベータまたはエスカレータ)より徒歩10分 |

|

お問い合わせ先 |

根津美術館 広報課: 所 , 村岡 TEL:03-3400-2538(直) |

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像